No.230 - 消えたベラスケス(1) [アート]

今まで17世紀スペインの宮廷画家、"王の画家にして画家の王" と呼ばれるベラスケスについて5回書きました。

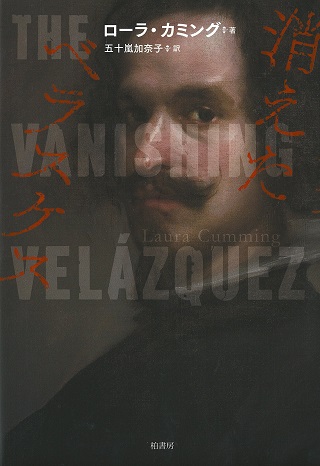

の5つです。今回はその続きで、2018年に発売されたローラ・カミング著『消えたベラスケス』(五十嵐加奈子訳。柏書房 2018)を紹介します。著者は英国の美術評論家で、もとBBCの美術担当プロデューサーです。

消えたベラスケス

この本については中野京子さんが書評を書いていました。まずそれを引用します。日本経済新聞の読書欄からで、下線は原文にはありません。

下線のところにあるように、この本を読んでみると著者 ローラ・カミングのベラスケス作品に寄せる熱い思いが "ひしひしと" 伝わってきます。美術評論家がこれほど1人の画家に "入れ込んで" いいのかと思えるぐらいですが、それだけベラスケスが特別な存在だということでしょう。ベラスケスだから許される。最後の一文である「美術愛好家、必読」というのはその通りです。

ジョン・スネアとチャールズ1世の肖像

「消えたベラスケス」というノンフィクションの1つの軸は、ジョン・スネアという人物の生涯です。スネアは英国バークシャー州レディングで1808年頃に生まれました。レディング(Reading。リーディングとは発音しない)はロンドンの西、約60kmのテムズ河畔の町です。北西約40kmには大学で有名なオックスフォードがあります。

スネアは1838年に、レディングの叔父の書店を引き継ぎました。それ以降、印刷業や雑貨屋も兼ね、レディングの町では一応の名士になりました。

スネアは独学で絵を学び、有名絵画の版画を集めて絵の研究をしました。絵画のオークションにも参加しています。当時は公的美術館が未発達で、著名画家の絵は貴族の館に飾られているものでした。オークションは誰でも参加でき、下見会も何回かあるので本物の絵画に出会える貴重な機会だったのです。

発端は1845年10月、レディングの地元紙「レディング・マーキュリー」の広告です。それは、オックスフォード近郊にある全寮制学校「ベンジャミン・ケント男子アカデミー」のホールでオークションが開催されるという通知でした。この学校は閉鎖されることになり、備品、蔵書、絵画などの総数180点が売りに出されたのです。スネアは以前にケント校長の知人とともに学校を訪れたことがありました。

広告のなかでも "別格" の扱いだったのが「チャールズ1世の半身像、推定ヴァン・ダイク作」でした。ヴァン・ダイクの作らしき肖像画が売りに出され、しかもそれは清教徒革命で処刑されたあのチャールズ1世と知って、スネアは早速オーションの下見会に出かけました。

そこでスネアが見たのは確かにチャールズ1世の肖像でした。しかしそれは若い頃のチャールズで、明らかに皇太子時代のものです。フランドル出身のヴァン・ダイクが英国の宮廷画家として迎えられたのは1632年で、チャールズが王位についてから8年も後です。おかしいと思ったスネアは、これはベラスケスの作品ではないかと直感しました。

1623年に起こった2つの出来事です。この年の3月から、イングランドのチャールズ皇太子はスペインを訪問しました(訪問の目的は本書に詳述されています)。さらにこの1623年の夏、ベラスケスが自作の『セビーリャの水売り』を携え、故郷のセビーリャをたってマドリードにやってきました。前年に引き続き2回目の訪問です。

ベラスケスの絵の師匠はセビーリャのフランシスコ・パチェーコですが(ベラスケスの義父でもある)、パチェーコの知り合いに聖職者のファン・デ・フォンセカという人物がいて、彼は国王・フェリペ4世の礼拝堂付の司祭でした。ベラスケスはそのフォンセカに『セビーリャの水売り』を見せたのです。その出来映えに驚いたフォンセカは、すぐにその絵を買い取りました。そして自らの肖像画をベラスケスに描かせるとともに、スペイン宮廷の有力者に絵とベラスケスを紹介しました。

そのころ、スペイン国王フェリペ4世はチャールズ皇太子の対応に忙しかったのですが、宮廷で評判になったベラスケスに肖像画を描かせることにしました。そして1623年8月30日、当時18歳のフェリペがモデルとして初めてベラスケス(当時24歳)の前に立ちました。そして、その年のうちにベラスケスは宮廷画家にとり立てられることになります。

問題はこの間の歴史資料です。ベラスケスの生涯を記述した数少ない書物の一つに、後輩の宮廷画家、アントニオ・パロミーノの「スペインの著名な画家たちの人生と作品」があります。この本に、

との主旨の記述があるのです。さらにチャールズ皇太子のスペイン旅行の際の英国王室の経費報告書を調べると、

とあります。この金額はフェリペ4世が自身の肖像画代として払った金額を遙かに超えるものです。つまり "ちゃんとした肖像画" だったことが分かります。当然、チャールズ皇太子はその絵を携えてイングランドに戻ったと考えられるのです。

オークションで "ヴァン・ダイク作「チャールズ1世像」" を安値で手に入れたスネアは、その絵の来歴を徹底的に調べ始めました・・・・・・。

それ以降のジョン・スネアの数奇な生涯について、本書はミステリのような書き方になっているので、ここで紹介するのは控えたいと思います。一言だけ付け加えると、中野京子さんが書いている "真贋論争" 以外にも "盗品疑惑" が持ちあがります。そしてその疑惑について本書の最後のところで意外な真実が明かされています。

ベラスケスの画家像に作品から迫る

本書の1つの軸がジョン・スネアの生涯なら、それと交互に語られるもう1つの軸がベラスケスの生涯と彼の作品です。ベラスケスの宮廷画家としての職業人生については公式記録があり、同時代の人が書いた伝記もあって、かなり判明しています。しかし本人の日記や書簡の類は一切残されていないため、その画家像については不明の部分が多い。ベラスケスは自己をいっさい語っていません。絵の主題を決めたのが依頼主なのか画家なのかが不明なものも多く、作品の制作意図や背景を知ることは困難です。ローラ・カミングはベラスケスが残した作品を凝視することで、画家としての姿に迫ろうとします。

たとえば、ベラスケスの絵の特徴です。ベラスケスはスケッチを残していません。習作もほとんど描かないし、カンヴァスに下書きもしない。頭に浮かべたものをそのままカンヴァスに描いています。これだけでも驚きですが、さらにその細部が "神秘的" です。中野京子さんの書評にもありますが、本書の記述を次に引用します。

ベラスケスの筆遣いには、彼独特のさまざまな "筆遣いの言葉" があり、その言葉を積み重ねた "物語" がベラスケスの絵です。離れて見るとその言葉は分からないが、近づくにつれて明瞭になってくる。本書でカミングはこれに類することを何度も書いています。

これ以降は、本書で紹介されているベラスケスの代表作から何点かを年代順にとりあげ、ローラ・カミングの "解説" を引用したいと思います。美術評論家がベラスケスに迫るべく "熱く語った" 言葉は重要だと思うからです。

以下の絵の制作年は本書のものを採用しました。またベラスケスの年齢は制作年からベラスケスの生年(1599年)を単純引き算したものです。但し本書に制作した年齢が明記してあるものはそれを採用しました。下線は原文にはありません。また、原文にはない段落を追加したところがあります。

卵を料理する老婆と少年

本書によるとこの絵は、著者のローラ・カミングが8歳のときに両親に連れられて行ったエディンバラのスコットランド・ナショナル・ギャラリーで見た絵です。カミングの「初ベラスケス体験」というわけです。ふつう『卵を料理する老女』と呼ばれています。

ローラ・カミングの父親は画家です。画家が娘に真っ先に見せたかったのがこの絵だったのでしょう。驚くべき精緻さで描かれた物たちのなかでも、ひときわ目立つのが上の引用の下線の部分、鍋の中の卵です。液体から半液体、半固体、固体へと変化する様子がとらえられている。本書ではわざわざ、この "目玉焼き" を作っている鍋の部分図が掲げられています。カミングはこの絵を子どもの時から数え切れないくらい見たはずで、見るたびに "目玉焼き" に感心してきたのだと想像できます。

ちなみにカミングは書いていませんが、老婆が作っているのは「ウエボ・フリート」(Huevo frito。スペイン風目玉焼き)です。「ウエボ」が "卵"、「フリート」は "揚げた" という意味で、現代のスペインでも作ります。ニンニクを入れたオリーブオイルを鍋にたっぷり入れ、卵を割って、上からスプーンでオリーブオイルをかけながら揚げるように焼きます。この絵の真鍮の容器と道具はニンニクを磨り潰すためのものでしょう。

セビーリャの水売り

この絵は10代のベラスケスが故郷のセビーリャで描き、それを携えてマドリードに上京し、王宮の人々を驚嘆させました。ベラスケスの師匠の知人の聖職者、フォンセカがすぐに買い取った絵です。

カミングが「横にいる少年ほかの絵にも登場する」と書いているのは、たとえば先の『卵を料理する老婆と少年』です。明らかに同じ少年を描いています。なお、訳文では水を入れた壷を "陶器" としていますが、明らかに釉薬を塗らずに焼いた陶器、つまり "素焼きの壷" なので、日本語感覚ではそう訳す方が良かったと思います(ただし、全体としてこの本の訳は優れています)。

ちなみに、2018年3月24日に放映されたTV東京の「美の巨人たち」の "今日の一枚" は『セビーリャの水売り』でしたが、この絵を所有しているロンドン、アスプリー・ハウスの主任学芸員の方が「描かれているのは高価なヴェネチアン・グラスのようで、貧しい水売りが普段使うようなものではない」と解説していました。確かに、グラスの下の方には装飾が施されています。どこにでもありそうなグラスではない。

なぜヴェネチアン・グラスを登場させたのか。それはベラスケスが水売りを気高い人物として描きたかったからだ、という解説でした。宗教的な意味(たとえば洗礼)を見いだすことも可能だと・・・・・・。

カミングが言うように威厳があり、また気高さをも感じさせる人物造形にはヴェネチアン・グラスが似合うのでしょう。ただ、もう一つの理由として高価で透明度が高いヴェネチアン・グラスになみなみと水を注いだ時の質感表現に挑戦したのではと思いました(しかも無花果まで入れる)。当時の上流階級の、見る人が見ればヴェネチアン・グラスとすぐ分かったのではないでしょうか。

ヴィラ・メディチの庭園

1628年、当時の大画家ルーベンスがスペインの宮廷を訪れて滞在し、王宮にある絵の模写を含め30枚もの絵画を制作しました。そのルーベンスはベラスケスに「ローマに行き芸術の都をその目で確かめてくるように」とアドバイスしました。

ベラスケスは生涯に2度、ローマを訪れて滞在していますが、第1回目はルーベンスがスペインを去った2ヶ月後、1629年の6月末からです。帰国したのは1631年1月で、およそ1年半の滞在でした。ベラスケスはローマで "ヴィラ・メディチ" に2ヶ月滞在し、その庭園を描きました。No.133「ベラスケスの鹿と庭園」で紹介したように、絵は「昼」と「夕暮れ」の2枚あります。次はその「夕暮れ」の方です。

この絵は "大作の名画" がオンパレードのプラド美術館の中にあっては見逃してしまいそうな小さな絵です(48.5cm×43cm)。また一見 "地味な" な絵なので、本当に見逃す危険性は高い。その見逃しそうな小さな絵の前に立って眺め入っている著者の姿が目に浮かぶような描写です。しかし、この絵の "解説" のポイントは、漆喰の壁の描き方を書いた次の文章です。つまり壁に塗る漆喰とカンヴァスに塗る絵の具の類似性がこの絵の "見どころ" だという指摘です。

下線をつけたところですが、この絵をそのように見ることができるのかと、本書を読んで思いました。美術評論家らしい着眼点です。さらにカミングは、この絵が "小さな革命" だったと続けています。

全くの偶然ですが、ベラスケスがローマに滞在していたころ、フランスの2人の高名な風景画家、クロード・ロランとニコラ・プッサンもローマにいました。彼らは「理想的な架空の風景」を描く画家です。アントニオ・パロミーノの「スペインの著名な画家たちの人生と作品」によると、ベラスケスはロラン、プッサンと面識があり、プッサンとは共通の知人もいました。もちろん2人の風景画を知っていた。しかしベラスケスの描いた風景画は彼らのものとは全く違っていました。

2作品ある「ヴィラ・メディチの庭園」のうち、もう一つの「昼」の方は No.133「ベラスケスの鹿と庭園」で紹介しました。明るい光の下での庭園風景という題材や筆触分割的な筆の使い方は、まさに印象派だと言っていいものです。

パブロ・デ・バリャドリード

次の作品は No.36「ベラスケスへのオマージュ」でとりあげたものです。マネは1865年に『オランピア』でサロンに入選しますが、娼婦を描いたということで評論家から罵声を浴びます。傷心のマネはマドリードに旅をし、プラド美術館でベラスケスの作品に出会います。

この絵は「道化役者」とういタイトルで呼ばれるのですが(現プラド美術館)、本書によるとマネがプラド美術館を訪れた当時、この絵には「フェリペ4世時代の有名な役者の肖像」というタイトルが付けられていました。この方が実態と合っているので、カミングは "喜劇役者" で通しています。

No.36「ベラスケスへのオマージュ」で書いたように、マネは帰国後『パブロ・デ・バリャドリード』の影響のもとに、ハムレットに扮する知人の俳優を描いた『悲劇役者』を制作しました(No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」にも掲載)。マネはパブロを "役者" と認識していたことが分かります。そして、マネ独自の発展形が有名な『笛を吹く少年』(オルセー美術館)なのでした。

| ◆ | No. 19 - ベラスケスの「怖い絵」 | ||

| ◆ | No. 36 - ベラスケスへのオマージュ | ||

| ◆ | No. 45 - ベラスケスの十字の謎 | ||

| ◆ | No. 63 - ベラスケスの衝撃:王女と「こびと」 | ||

| ◆ | No.133 - ベラスケスの鹿と庭園 |

の5つです。今回はその続きで、2018年に発売されたローラ・カミング著『消えたベラスケス』(五十嵐加奈子訳。柏書房 2018)を紹介します。著者は英国の美術評論家で、もとBBCの美術担当プロデューサーです。

| ||

|

ローラ・カミング

「消えたベラスケス」

五十嵐加奈子訳(柏書房 2018)

| ||

消えたベラスケス

この本については中野京子さんが書評を書いていました。まずそれを引用します。日本経済新聞の読書欄からで、下線は原文にはありません。

|

下線のところにあるように、この本を読んでみると著者 ローラ・カミングのベラスケス作品に寄せる熱い思いが "ひしひしと" 伝わってきます。美術評論家がこれほど1人の画家に "入れ込んで" いいのかと思えるぐらいですが、それだけベラスケスが特別な存在だということでしょう。ベラスケスだから許される。最後の一文である「美術愛好家、必読」というのはその通りです。

ジョン・スネアとチャールズ1世の肖像

「消えたベラスケス」というノンフィクションの1つの軸は、ジョン・スネアという人物の生涯です。スネアは英国バークシャー州レディングで1808年頃に生まれました。レディング(Reading。リーディングとは発音しない)はロンドンの西、約60kmのテムズ河畔の町です。北西約40kmには大学で有名なオックスフォードがあります。

スネアは1838年に、レディングの叔父の書店を引き継ぎました。それ以降、印刷業や雑貨屋も兼ね、レディングの町では一応の名士になりました。

スネアは独学で絵を学び、有名絵画の版画を集めて絵の研究をしました。絵画のオークションにも参加しています。当時は公的美術館が未発達で、著名画家の絵は貴族の館に飾られているものでした。オークションは誰でも参加でき、下見会も何回かあるので本物の絵画に出会える貴重な機会だったのです。

発端は1845年10月、レディングの地元紙「レディング・マーキュリー」の広告です。それは、オックスフォード近郊にある全寮制学校「ベンジャミン・ケント男子アカデミー」のホールでオークションが開催されるという通知でした。この学校は閉鎖されることになり、備品、蔵書、絵画などの総数180点が売りに出されたのです。スネアは以前にケント校長の知人とともに学校を訪れたことがありました。

広告のなかでも "別格" の扱いだったのが「チャールズ1世の半身像、推定ヴァン・ダイク作」でした。ヴァン・ダイクの作らしき肖像画が売りに出され、しかもそれは清教徒革命で処刑されたあのチャールズ1世と知って、スネアは早速オーションの下見会に出かけました。

そこでスネアが見たのは確かにチャールズ1世の肖像でした。しかしそれは若い頃のチャールズで、明らかに皇太子時代のものです。フランドル出身のヴァン・ダイクが英国の宮廷画家として迎えられたのは1632年で、チャールズが王位についてから8年も後です。おかしいと思ったスネアは、これはベラスケスの作品ではないかと直感しました。

1623年に起こった2つの出来事です。この年の3月から、イングランドのチャールズ皇太子はスペインを訪問しました(訪問の目的は本書に詳述されています)。さらにこの1623年の夏、ベラスケスが自作の『セビーリャの水売り』を携え、故郷のセビーリャをたってマドリードにやってきました。前年に引き続き2回目の訪問です。

ベラスケスの絵の師匠はセビーリャのフランシスコ・パチェーコですが(ベラスケスの義父でもある)、パチェーコの知り合いに聖職者のファン・デ・フォンセカという人物がいて、彼は国王・フェリペ4世の礼拝堂付の司祭でした。ベラスケスはそのフォンセカに『セビーリャの水売り』を見せたのです。その出来映えに驚いたフォンセカは、すぐにその絵を買い取りました。そして自らの肖像画をベラスケスに描かせるとともに、スペイン宮廷の有力者に絵とベラスケスを紹介しました。

そのころ、スペイン国王フェリペ4世はチャールズ皇太子の対応に忙しかったのですが、宮廷で評判になったベラスケスに肖像画を描かせることにしました。そして1623年8月30日、当時18歳のフェリペがモデルとして初めてベラスケス(当時24歳)の前に立ちました。そして、その年のうちにベラスケスは宮廷画家にとり立てられることになります。

問題はこの間の歴史資料です。ベラスケスの生涯を記述した数少ない書物の一つに、後輩の宮廷画家、アントニオ・パロミーノの「スペインの著名な画家たちの人生と作品」があります。この本に、

| フェリペ4世の肖像画を制作中であったベラスケスが、そのかたわらイングランドの皇太子も描いた |

との主旨の記述があるのです。さらにチャールズ皇太子のスペイン旅行の際の英国王室の経費報告書を調べると、

| 皇太子は肖像画代として1100レアルを払った(1623年9月8日付) |

とあります。この金額はフェリペ4世が自身の肖像画代として払った金額を遙かに超えるものです。つまり "ちゃんとした肖像画" だったことが分かります。当然、チャールズ皇太子はその絵を携えてイングランドに戻ったと考えられるのです。

オークションで "ヴァン・ダイク作「チャールズ1世像」" を安値で手に入れたスネアは、その絵の来歴を徹底的に調べ始めました・・・・・・。

それ以降のジョン・スネアの数奇な生涯について、本書はミステリのような書き方になっているので、ここで紹介するのは控えたいと思います。一言だけ付け加えると、中野京子さんが書いている "真贋論争" 以外にも "盗品疑惑" が持ちあがります。そしてその疑惑について本書の最後のところで意外な真実が明かされています。

ベラスケスの画家像に作品から迫る

| |||

|

Laura Cumming

(Twitterより) | |||

たとえば、ベラスケスの絵の特徴です。ベラスケスはスケッチを残していません。習作もほとんど描かないし、カンヴァスに下書きもしない。頭に浮かべたものをそのままカンヴァスに描いています。これだけでも驚きですが、さらにその細部が "神秘的" です。中野京子さんの書評にもありますが、本書の記述を次に引用します。

|

ベラスケスの筆遣いには、彼独特のさまざまな "筆遣いの言葉" があり、その言葉を積み重ねた "物語" がベラスケスの絵です。離れて見るとその言葉は分からないが、近づくにつれて明瞭になってくる。本書でカミングはこれに類することを何度も書いています。

これ以降は、本書で紹介されているベラスケスの代表作から何点かを年代順にとりあげ、ローラ・カミングの "解説" を引用したいと思います。美術評論家がベラスケスに迫るべく "熱く語った" 言葉は重要だと思うからです。

以下の絵の制作年は本書のものを採用しました。またベラスケスの年齢は制作年からベラスケスの生年(1599年)を単純引き算したものです。但し本書に制作した年齢が明記してあるものはそれを採用しました。下線は原文にはありません。また、原文にはない段落を追加したところがあります。

卵を料理する老婆と少年

本書によるとこの絵は、著者のローラ・カミングが8歳のときに両親に連れられて行ったエディンバラのスコットランド・ナショナル・ギャラリーで見た絵です。カミングの「初ベラスケス体験」というわけです。ふつう『卵を料理する老女』と呼ばれています。

| ||

|

卵を料理する老婆と少年

(1618:18歳)

100.5cm × 119.5cm

スコットランド・ナショナル・ギャラリー | ||

|

.jpg)

| |||

|

| |||

ちなみにカミングは書いていませんが、老婆が作っているのは「ウエボ・フリート」(Huevo frito。スペイン風目玉焼き)です。「ウエボ」が "卵"、「フリート」は "揚げた" という意味で、現代のスペインでも作ります。ニンニクを入れたオリーブオイルを鍋にたっぷり入れ、卵を割って、上からスプーンでオリーブオイルをかけながら揚げるように焼きます。この絵の真鍮の容器と道具はニンニクを磨り潰すためのものでしょう。

セビーリャの水売り

| ||

|

セビーリャの水売り

(1618:19歳)

106.7cm × 81cm

ウェリントン・コレクション (Aspley House, London) | ||

この絵は10代のベラスケスが故郷のセビーリャで描き、それを携えてマドリードに上京し、王宮の人々を驚嘆させました。ベラスケスの師匠の知人の聖職者、フォンセカがすぐに買い取った絵です。

|

カミングが「横にいる少年ほかの絵にも登場する」と書いているのは、たとえば先の『卵を料理する老婆と少年』です。明らかに同じ少年を描いています。なお、訳文では水を入れた壷を "陶器" としていますが、明らかに釉薬を塗らずに焼いた陶器、つまり "素焼きの壷" なので、日本語感覚ではそう訳す方が良かったと思います(ただし、全体としてこの本の訳は優れています)。

ちなみに、2018年3月24日に放映されたTV東京の「美の巨人たち」の "今日の一枚" は『セビーリャの水売り』でしたが、この絵を所有しているロンドン、アスプリー・ハウスの主任学芸員の方が「描かれているのは高価なヴェネチアン・グラスのようで、貧しい水売りが普段使うようなものではない」と解説していました。確かに、グラスの下の方には装飾が施されています。どこにでもありそうなグラスではない。

なぜヴェネチアン・グラスを登場させたのか。それはベラスケスが水売りを気高い人物として描きたかったからだ、という解説でした。宗教的な意味(たとえば洗礼)を見いだすことも可能だと・・・・・・。

カミングが言うように威厳があり、また気高さをも感じさせる人物造形にはヴェネチアン・グラスが似合うのでしょう。ただ、もう一つの理由として高価で透明度が高いヴェネチアン・グラスになみなみと水を注いだ時の質感表現に挑戦したのではと思いました(しかも無花果まで入れる)。当時の上流階級の、見る人が見ればヴェネチアン・グラスとすぐ分かったのではないでしょうか。

ヴィラ・メディチの庭園

1628年、当時の大画家ルーベンスがスペインの宮廷を訪れて滞在し、王宮にある絵の模写を含め30枚もの絵画を制作しました。そのルーベンスはベラスケスに「ローマに行き芸術の都をその目で確かめてくるように」とアドバイスしました。

ベラスケスは生涯に2度、ローマを訪れて滞在していますが、第1回目はルーベンスがスペインを去った2ヶ月後、1629年の6月末からです。帰国したのは1631年1月で、およそ1年半の滞在でした。ベラスケスはローマで "ヴィラ・メディチ" に2ヶ月滞在し、その庭園を描きました。No.133「ベラスケスの鹿と庭園」で紹介したように、絵は「昼」と「夕暮れ」の2枚あります。次はその「夕暮れ」の方です。

| ||

|

ヴィラ・メディチの庭園

(1630:31歳)

48.5cm × 43cm

プラド美術館 | ||

|

この絵は "大作の名画" がオンパレードのプラド美術館の中にあっては見逃してしまいそうな小さな絵です(48.5cm×43cm)。また一見 "地味な" な絵なので、本当に見逃す危険性は高い。その見逃しそうな小さな絵の前に立って眺め入っている著者の姿が目に浮かぶような描写です。しかし、この絵の "解説" のポイントは、漆喰の壁の描き方を書いた次の文章です。つまり壁に塗る漆喰とカンヴァスに塗る絵の具の類似性がこの絵の "見どころ" だという指摘です。

|

下線をつけたところですが、この絵をそのように見ることができるのかと、本書を読んで思いました。美術評論家らしい着眼点です。さらにカミングは、この絵が "小さな革命" だったと続けています。

|

全くの偶然ですが、ベラスケスがローマに滞在していたころ、フランスの2人の高名な風景画家、クロード・ロランとニコラ・プッサンもローマにいました。彼らは「理想的な架空の風景」を描く画家です。アントニオ・パロミーノの「スペインの著名な画家たちの人生と作品」によると、ベラスケスはロラン、プッサンと面識があり、プッサンとは共通の知人もいました。もちろん2人の風景画を知っていた。しかしベラスケスの描いた風景画は彼らのものとは全く違っていました。

|

2作品ある「ヴィラ・メディチの庭園」のうち、もう一つの「昼」の方は No.133「ベラスケスの鹿と庭園」で紹介しました。明るい光の下での庭園風景という題材や筆触分割的な筆の使い方は、まさに印象派だと言っていいものです。

-39d81.jpg)

| ||

|

「ヴィラ・メディチの庭園」の中央のアーチ門の両側を拡大した部分図。「カンヴァスの布目が透けて見えるほど絵の具をこすり取り、その細かい格子模様を、漆喰から透けて見えるレンガ壁に見立てている」とローラ・カミングが説明している部分。

| ||

パブロ・デ・バリャドリード

次の作品は No.36「ベラスケスへのオマージュ」でとりあげたものです。マネは1865年に『オランピア』でサロンに入選しますが、娼婦を描いたということで評論家から罵声を浴びます。傷心のマネはマドリードに旅をし、プラド美術館でベラスケスの作品に出会います。

| ||

|

パブロ・デ・バリャドリード

(1635:36歳)

209cm × 123cm

プラド美術館 | ||

|

この絵は「道化役者」とういタイトルで呼ばれるのですが(現プラド美術館)、本書によるとマネがプラド美術館を訪れた当時、この絵には「フェリペ4世時代の有名な役者の肖像」というタイトルが付けられていました。この方が実態と合っているので、カミングは "喜劇役者" で通しています。

|

No.36「ベラスケスへのオマージュ」で書いたように、マネは帰国後『パブロ・デ・バリャドリード』の影響のもとに、ハムレットに扮する知人の俳優を描いた『悲劇役者』を制作しました(No.222「ワシントン・ナショナル・ギャラリー」にも掲載)。マネはパブロを "役者" と認識していたことが分かります。そして、マネ独自の発展形が有名な『笛を吹く少年』(オルセー美術館)なのでした。

(次回に続く)

2018-04-27 19:47

nice!(0)