No.166 - データの見えざる手(2) [技術]

(前回より続く)

前回より引き続いて『データの見えざる手』(矢野和男・著。草思社。2014)の紹介と感想です。『データの見えざる手』は次のような章構成になっています。

| 時間は自由に使えるか | |||

| ハピネスを測る | |||

| 「人間行動」の方程式を求めて | |||

| 運とまじめに向き合う | |||

| 経済を動かす新しい「見えざる手」 | |||

| 社会と人生の科学がもたらすもの |

| |||

第3章は、人間がある行動をしてから次に同じ行動をするまでの経過時間(T)の分析です。ここでは、Tの逆数に比例して行動の確率が低下していくことが述べられています("去るものは日々に疎し")。

第4章は、「運がよい」ことを「人との出会い(直接的・間接的)の回数が多いこと」ととらえ、"運がよい組織" のありかたが検討されています。第5章は以下で紹介します。

第6章は、著者が主催した瀬戸内海の直島での「討論会」(人と社会についての大量データの取得・分析にもとづく、科学と社会の新しい関係)の結果が説明されています。

以下では第5章、"経済を動かす新しい「見えざる手」" で書かれていることを紹介します。前回の第1章と同じく人の行動に関するビッグデータの分析の話ですが、第5章は購買活動に関するものです。

ホームセンターの業績向上策

第5章で紹介されているのは、あるホームセンターの業績向上策をビッグデータの分析から見い出し、その策が妥当かどうかを実験で検証した例です。業績を測る指標は、来店客一人当たりの購入金額(=顧客単価)とします。

データの取得に用いられたのは「名札型のウェアラブル・センサー」です。これは名刺大のカードで、首からぶら下げて使います。このカードの中には、前回(No.165)の「リスト・バンド型のウェアラブル・センサー」と同じように加速度センサーが組み込まれていて、人の動きを詳細に(1秒間に20回)記録します。

またこのカードは赤外線の発信と受信ができるようになっていて、カード同士が近接したことが検知できます。これと加速度センサーの情報から、誰と誰が会話したか、また会話の方向がわかります(話している方と聞いている方では体の動きが違う)。

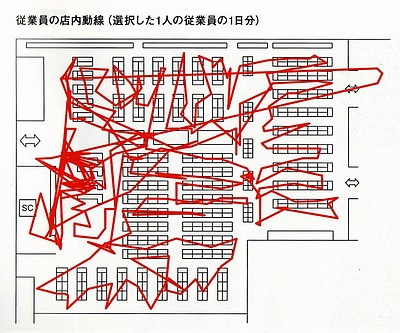

さらにこのカードは、地上に設置されたビーコン(発信器)からの電波を受信できます。ホームセンターの測定では、1000坪の店舗に500個のビーコンが設置されました。この設備により、カードをつけた人がいる場所が2~3メートルの精度で特定でき、人の動き(動線)が時々刻々記録できます。

| ||

|

ウェアラブル・センサーで得られるデータの例

(「データの見えざる手」より)

| ||

まず、大量データを取得するための測定では、このカードをホームセンターの店長、従業員、および測定の目的を説明した顧客に装着してもらい、10日間にわたってデータが集められました。こうして得られたデータは、著者が「H」と読んでいる人工知能を組み込んだコンピュータで分析され、顧客単価に影響がありうるデータの組み合わせ、約6000項目が自動抽出されました。その項目の実測データとレジでの購買データが付き合わされ、相関関係がチェックされました。以下は著者の説明です。

|

人工知能を組み込んだコンピュータは「高感度スポット」に従業員が滞在する時間が顧客単価に影響することを示したわけです。これを業績向上のための「仮説」とし、この「仮説」が正しいかどうか、実験で確かめたというのが上の引用の主旨です。その実験の結果はどうだったのかが次の引用です。

|

ちなみに、コンピュータによる業績改善策と平行して、流通業の専門家二人による改善提案とその実験も行われました。しかし1ヶ月後の結果をみると、専門家の施策は効果がなかったことが判明したといいます。

さらに、ここからが重要です。コンピュータによる業績改善策は、なぜ業績改善になったか、どうもはっきりしないのです。

|

コンピュータが仮説を作る

この最後の引用のところで、コンピュータが指摘した「業績向上に結びつく高感度スポット」について、それがなぜ業績向上に結びつくのか、人間には(直感的には)分からないと述べられています。ということは、この「高感度スポット」の存在は、コンピュータにしか提示できない仮説ということになります。流通業の専門家が考えても、そんな仮説は絶対に思いつかない。

従って、人工知能を組み込んだコンピュータを使って業績向上策を検討するときには、次の3つの原則が重要になります。

|

この「第3の原則」がキモです。もちろん、ここで言う「仮説に頼らず」というのは「人間の考える仮説に頼らず」という意味です。

コンピュータにはできない仕事

これは一見すると、人間のやるべき領域にコンピュータが踏み込んできたように見えます。これが進んでいくと、人間の領域がどんどん浸食されていくのでしょうか。

そんなことはありません。人間にしかできない領域が残るからです。筆者はコンピュータにはできないことを3つ例示しています。以下で言う「学習するマシン」とは筆者が使用した「H」のような人工知能を組み込んだコンピュータ、特に大量データから自動的に学習する機能(=機械学習)をもったコンピュータのことです。

|

感想 : 人間と機械の関係

ここからは『データのみえざる手』の第5章の感想です。この第5章は、人間と機械の関係についての新しい関係のありかたを示唆しているように思えました。

| 人間と機械の共存 |

従来、機械や電気製品の多くは、

| ・ | 人間の労働を軽減・代替する | ||

| ・ | 人間ではできない労働を行う | ||

| ・ | 距離を無くす(電話やネットなど) | ||

| ・ | 時間を短縮する(乗り物など) | ||

| ・ | 速く仕事をこなす(コンピュータなど) | ||

| ・ | 記録する(DVDなど) |

などの目的のものでした。他にもっとあると思います。しかし、第5章で書かれている「ホームセンターの業績向上策の提示」は、それらとはちょっと違います。第5章で書かれていることは、

| コンピュータが業績向上のための仮説を作り、その仮説が正しいことが実証された | |||

| しかしなぜ正しいのかは分からない |

ということです。このAの「コンピュータが仮説を作る」というところは、一見、人間の知的作業と思えるものを機械でやったわけであり、人間と機械の関係が新しいステージに入ったことを感じさせます。しかもBが問題です。つまり、コンピュータの出した仮説は、

| ・ | なぜだか分からない | ||

| ・ | でも、結構正しい |

というわけです。

これは、ある意味では "不気味さ" を感じないわけでもない。このことも一因となって、いわゆる人工知能(AI)に対する反対意見もあるわけです。大袈裟に言う人は「人類を滅ぼすものだ」となる。

しかし第5章の例で冷静に考えてみると、人間と機械の共存の新しい段階というのが正しそうです。確かに「高感度スポット」を最初に指摘したのはコンピュータ(に搭載されている人工知能プログラム)です。その高感度スポットに従業員の滞在時間を増やすことで業績は延びた。であるなら人間は「なぜ業績が延びたのか」を必死に考え、分析するはずです。なぜなら、高感度スポットによって業績が延びる原理や理由が分かってしまうと、今後はウェアラブル・センサーを使った大量データの取得という、時間も手間もコストもかかることをしなくても、業績向上が図れるからです。

本書には全く書いていないのですが、想像するに「高感度スポットがなぜ業績向上に寄与するのか」が、実験の舞台となったホームセンターでは既に判明しているのだと思います。しかしそれは店のノウハウに属することであり、企業秘密なので本には書けない。そういうことではないでしょうか。

学習するマシンが出した仮説に、人間が学び、人間もそれだけ賢くなる。そして人工知能プログラムを改良する。また新たな仮説が生まれる。そういった「新しい関係」が示唆されているように思いました。

答は現場にある

さまざまなビジネスにおいて「答は現場にある」というのは、多くの場合の真実でしょう。もちろん現場の知見からは生まれてこない方針や意志決定はあるのですが、それとて現場の実態から遊離したのでは、業績向上は期待できません。

第5章の実験が行われたホームセンターを例にとると、仮にこの店長は「答は現場にある」をモットーとしていて、時間を作っては現場(店内やバイヤーの交渉)に出ていたとしましょう。従業員に声をかけ、必要に応じて顧客にも声をかけ、どの棚に顧客が多いのかを観察し、製品の陳列の状況を見回っていたとします。その日の天気や客層にも気を配っていた。そういう行為を10年というレベルで行っていて、詳細なメモを取っていたとします。そうだとすると、この店長の経験とメモは業績向上策を考える上での大きな財産に違いありません。ここまでは非常に分かりやすい話です。

しかし、個人の経験にはおのずと限界があります。メモにも記憶力にも限界がある。第5章で述べられている、ウェアラブル・センサーによる人(従業員・顧客)の行動データの収集は、「個人の経験を越えた、人間の集団の経験の総体に学んだ例」と見なすことができると思います。現場の実態が大切なことは間違いありませんが、個人の視点だけでの現場経験には限界があるのです。

製品を作る工場の例で考えてみると、不良品を減らすことが当面の課題だとします。ウェアラブル・センサーで収集したビッグデータの解析により「不良品が少ない」ということと最も強い相関関係にあるのが「休憩時間における従業員の会話の活発さ」だと分かったとします(想定です)。もしそうなら、休憩時間の会話を活発にする策を講じればよい。こういう策は、品質管理の専門家は思いつかないわけです。しかし従業員にとっては製造現場も休憩ルームも連続した「現場」であることに変わりがない。

以上はあくまで想定ですが、この想定を書いたのは本書の第2章にコールセンターの業績と休憩時間における体の動きの活発さに相関があることが書かれていたからです。十分にありうる想定なのです。

本書にも書かれていますが、コンピュータ将棋はさらに分かりやすい例だと思います。現代のコンピュータ将棋のプログラムは、プロの棋士を負かす(ことがある)ところまで来ています。ここまで強くなったのは、過去のプロ棋士の棋譜をすべて記憶し、最も有利な手を判別できるように機械学習で「かしこく」なった結果です。

もちろんプロ棋士は自分の過去の棋譜を全部記憶しているだろうし、他の棋士の棋譜を並べて研究することも怠りないはずです。その際にパソコンを使うことも広まっていると聞きます。しかしいくらプロ棋士とは言え、他の棋士を含めた過去の棋譜すべてを記憶することはできないわけです。コンピュータ将棋は、一人の棋士の経験ではなくすべてのプロ棋士の、過去に遡ったすべての勝負経験の総体からシステマティックに学ぶことで、プロ棋士を負かすまでになったと言えます。

答は現場にあります。現場での実践(実戦)と経験に答はあり、流した汗と失敗経験の中にあります。この現場経験を強力に拡大できるのがコンピュータによる分析であり、学習するマシンだと感じました。

"学習するマシン" の有効性と限界

『データのみえざる手』の第5章の事例は、ビッグデータをもとにした機械学習の有効性と同時に、その限界を示したものと強く感じました。「有効性」とはホームセンターの業績(=顧客単価)が向上したことであり、本書に書かれている通りです。では限界とは何か。

それは、ビッグデータが取得可能な問題でしか使えないことです。第5章で述べられているホームセンターの業績向上策ですが、著者は慎重に、業績向上策が見いだせそうなビッグデータを選び、測定したと感じます。それが従業員と顧客の10日間の行動データだったわけです。

しかし業績向上というと、もっと別の策も考えられます。たとえば商品の棚の配置をどう変えたら業績がどう向上するのか、またどういう新商品を仕入れたら業績が向上するのか、などです。常識的に考えて、ホームセンターやスーパーにとって商品の配置は重要なはずだし、新商品の導入も重要なはずです。しかし、商品配置の変更や新商品が顧客の購買行動にどう影響するかというビッグデータは取得できません。商品の配置方法は無限にあるし、新商品も多数ある。リーズナブルなコストと期間でビッグデータを取るなど、とてもできない。あくまでこういった変更は、人間の経験やノウハウ、競合他社の研究、顧客のニーズ分析などによるしかないわけです。

ビジネスにおける意志決定は(特に重要な意志決定は)、そのために必要な情報が不足している中で行われるのが普通です。意志決定までの時間は限られており、その時間で取得できる情報には限度があるからです。また、情報を取得するためのコストにも限度がある。そういった中で正しい(と信じる)決定をするのが責任のある立場の人間です。そういう意味で、第5章のホームセンターの例は、ビッグデータを人工知能で分析するという手法の限界を示しています。

ただし、"本当にビッグな" データが低コストで取得できる問題についはどんどんやればよい。その時には、仮説の作成は機械に任せるべきである、"本当にビッグなデータ" の解析は人間にはできないから・・・・・・。これが本書から読み取れることです。それは同時に、人間と機械の新たな関係を示しているように思いました。

2016-02-12 17:05

nice!(0)

トラックバック(0)