No.108 - UMAMIのちから [文化]

No.106「食品偽装と格付けチェック」の続きです。2013年の一連の「食品偽装事件」、および「芸能人 格付けチェック」で出題される料理・食材の問題(No.31)で分かることの一つは、

ということだと思います。もちろんプロは違います。プロの料理人や食品製造・流通業の人、ソムリエなどの顧客サービスの専門家は、味の相違や共通性が大変敏感に分かるようです。しかし素人にとっては、判別はそう簡単ではない。

この最も極端な例が、テレビの「グルメ番組」に登場する「レポーター」です。

「グルメ・リポーター」の悲惨

テレビで「料理」を取材した番組がいろいろあります。それは、大都市のレストラン・飲食店だったり、老舗の日本料理店であったり、また地方の郷土料理店もあり、もちろん外国、特にフランスやイタリアなどもよく紹介されます。そういった番組の「レポーター」として、料理のプロではないタレント、芸能人、女優などが起用されることが多い。こういった人たちを「グルメ・レポーター」ないしは略して「レポーター」と呼ぶことにします。このような番組で強い違和感を覚えるのは

ことです。

テレビが取材するような料理は「おいしい」に決まっています。高価かそうでないかに関わらず、おいしい料理を紹介するのが番組の目的だからです。レポーターが食べて「おいしい」としか言わないということは、視聴者に対して何の情報も伝えていないことになります。わざわざ「グルメ・レポーター」に選ばれたのだから、少しでも自分の言葉で味や食感を表現できないのかと思いますが、結局こういう人たちは「グルメ」でも何でもないのですね。

ギャラをもらってテレビに出演して、何の情報も伝えずに「おいしい」を繰り返す「グルメ・レポーター」は、出来もしないことをテレビ局に無理矢理やらされている感じもして、見ていて「可哀想」という気さえしてきます。彼らがもらっているギャラは「グルメではないことを露呈して恥をかくことの代償」とも思えるのです。

料理・食材・お酒の味を表現する言葉は貧弱

「おいしい」としか言わない「グルメ・レポーター」は論外として、ちゃんと感想を言う人はもちろんいます。しかしそういう発言を聞いていて思うのは、

ことです。そして、これは何もレポーターだけの責任ではないと思うのです。つまり背景として、

ことがあると考えています。以下そのことについて考えてみたいと思います。

味を表現する言葉

料理のおいしさは味、香り、食感、温度、さらには「見た目」や「場の雰囲気」などの総合判断ですが、味が重要なファクターであることは間違いないので、それを表現する言葉を考えてみたいと思います。

味を要素に分解すると、

の5つの「基本味」から成ることが学問的に知られています。形容詞では「甘い」「苦い・渋い」「酸っぱい」「塩辛い・しょっぱい」「うまい」などです。また、これらの味の強さや程度を、濃厚、濃い、しっかり、まろやか、あっさり、さっぱり、薄い、などと表現しています。

しかし5つの基本味も、その内容は一様ではありません。5つの味のバリエーションの広さからすると、味覚を表現する言葉・形容詞はずいぶん少ないという感じがするのです。

その言葉の少なさですが、たとえば「からい」という言葉です。これは「塩味」を表現するとともに、日本語では唐辛子(トウガラシ)、辛子(カラシ)、ワサビ、おろしダイコンなど「刺激味」も表現します。そのため、塩味の方は「塩からい」「しょっぱい」などと言ったりする。塩の味(塩化ナトリウム)と「刺激味」はかなり異質です。またトウガラシ、カラシ、ワザビ、おろしダイコンの中では、トウガラシだけが異質です。ワサビなどは鼻で感じる香りが強いのですが(いわゆるツーンとした辛さ)、トウガラシはそうではありません。しかし4つとも「からい」という表現をするわけです。

さらに日本では、日本酒・ワインなどで「からい」「辛口」などと言います。この場合の「からい」は「甘くない」「糖分が少ない」という意味です。ちなみに英語では、塩味は salty 、刺激味は hot 、それが香辛料なら spicy 、辛口の酒は dry です。

以上のように「からい」という言葉は、かなり曖昧で多様なのですが、言葉は曖昧性があっても別によいわけです。日常生活ではシチュエーションで分かるし、言葉を発するニュアンスでも判断できる。しかし文章で書いたり、テレビ番組で珍しい料理の味を伝えたりと、曖昧にしたくない場合もあるわけで、そうすると、どういう言葉で表現するか、ないしは別の言葉をどう補うか、さらにはよく知られた食材に例えるとどうなるか、が問題になります。

塩味以外はどうなのかを、甘味、酸味、苦味について考えてみると以下のようです。

甘味・甘いは、一般的には糖分の甘さを言います。砂糖・ハチミツ・果物・みりん・甘酒などです。しかし他にも「甘い」と表現するものがあります。

よくテレビ番組で、畑でとった野菜を、その場で生でかじって食べる光景が紹介されたりします。このときレポーターが「甘い!」と言うことがよくある。また、我々が野菜スティックの生野菜を食べたとき「甘い」と感じることがあります。さらに、タマネギをみじん切りにしてよく炒めると、辛み成分が飛んで「甘み」がでてきます。こういった「野菜に特有の微妙な甘み」は、砂糖の甘みとは何となく違う感じがします。またお米も「甘い」と表現することがよくあります。

全く別系統の甘味もあります。ホタテや甘エビの「甘さ」、もっと広くはエビ・カニ類の甘さです。さらには、玉露の「甘さ」です。これらは含まれるアミノ酸の甘さですね。アミノ酸がすべて甘いわけではありませんが(苦いものもある)、甘エビやホタテのグリシンや、玉露(茶)のテアニンを人間は甘いと感じます。この甘さは砂糖とは違う感じがする。

の3つは、同じ甘味でも味わいが違う感じがするのですが、言い分ける言葉とか定型的な表現手段がありません。②を「ほのかな甘味」と言ったとすると、それは③も含みそうです。

甘味と違って、苦味には言いわけがあります。日本語では苦味(苦い)と、類似の味覚である渋味(渋い)を言い分けるからです(英語では両方とも bitter)。渋味は「5つの基本味」に入っていないことで分かるように苦味と似た味ですが、日本語では濃い日本茶や渋柿、葡萄の皮、赤ワインを「渋い」といって言い分けています。我々は日本語に慣れてしまって、その違いを説明せよと言われたら戸惑うのですが、

という感じでしょうか。

しかし、日本語で「苦い」と表現する食材の「苦さ」も一様ではありません。魚を、焼き魚や干し魚、天麩羅にして内臓まで食べるとき(サンマ、鮎、ワカサギ、丸干しなど)、その内臓には「苦味」があります。また天麩羅で言うと、タラの芽やフキノトウにも苦味があります。ニガウリ(ゴーヤ)も、その名の通り苦味があるし、ホウレンソウや菜の花、ピーマンにも苦味がある。

これらは何となく違うような感じがします。食材で分類すると、

となると思いますが、それでは4種類の苦味があるのかと言うと、そうでもない。内臓は明らかに他とは違う感じがしますが、タラの芽とフキノトウは似ていると思うし、ニガウリとピーマンは違うような気がする。

普通我々は、これらのものを「苦い」「苦味がある」という一言でまとめてしまっています。それらを言い分ける表現とか形容語句をあげようとしても、意外に難しいわけです。苦味の違いを表す「標準物質」も決まっているわけではない。従って言葉で違いを表現しようとすると、その都度考えを巡らさないといけなくなります。

「酸っぱい」と表現される酸味は、食物の中の酸性物質の味です。代表的なものとして、

の3つをあげると、①の酢は、②③とは明らかに違います。「酸っぱい香り」が強いからです。②③は香りというより「酸っぱい味」が主体ですが、②より③の方が、よりまろやかな酸味のような気がします。しかし普通は3つのすべてを「酸っぱい」で済ましています。

「香り」はおいしさにとって重要ですが、香りの言葉による表現となると味よりもっと曖昧です。基本味のような分類基準(基本香?)がないからです。

しかしプロのソムリエは、ワインの香りの微妙な違いを言葉で言い分けますね。特に果物に例えた表現をします。白ワインならライム、レモン、グレープフルーツ、梨、桃、パイナップルなど、赤ワインならラズベリー、ブルーベリー、苺、スグリなどに例えて表現される。さらに熟成が大切な赤ワインでは、土、枯れ葉、なめし革、干し肉、各種スパイスまで持ち出して表現される。

これらの表現はソムリエの個性というよりは、伝統的に決まっているものが多いようです。ソムリエは「フランス文化」だと思いますが、伝統的な「香りの表現用語」が受け継がれていて、それがあることによりソムリエは微妙な香りの判別が可能になっているのだと思います。ワインの味もしかりで、渋味についても、喉ごしがいい、口当たりがいい、骨格がある、荒々しい、などは、渋味の程度や内容を表現しています。

食感(触感)

味や香りを表現したり言い分ける一般的な言葉が少ないのに比較して、食感(触感)を表現する言葉は多様だと言えます。つまり「食材や料理の、口・舌・喉に感じる物理的な感覚の表現」です。「口あたり・舌触り・喉ごし」と言ってもよい。日本語は擬態語が発達しているので、食感を表す言葉も多いのだと思います。思いつくままにあげてみると・・・・・・

などです。

これらの中には、その表現を使う代表的な状況が決まっているものがあります。たとえば「ほくほく」と「しゃきしゃき」は、

であり、この二つとも言葉を使う典型的なシチュエーションが暗黙に決まっています。従って、たとえばある珍しい海草を食べて「しゃきしゃき」と表現したとすると、上のような野菜に似た歯ざわりだと分かります。

以上のように食感を表す語彙は多様なので、ある料理を食べて、

などと、比較的スラスラと言えるわけです。

言葉で味を認識する

我々は言葉によって外界を認識しています。No.49「蝶と蛾は別の昆虫か」で書いたように、フランス語とドイツ語には蝶と蛾を区別する(一般的な)言葉がありません。No.49 で蝶と蛾が好きなドイツ人作家の文章を紹介しましたが「蝶は好きだけど蛾は嫌い」という(仏語・独語の)文章は成り立ちません。なぜなら、それを日本語に直訳すると「鱗羽類は好きけど鱗羽類は嫌い」とい文章なってしまって、言語表現としての意味を成さなくなるからです。普通の人間は、言語化したら無意味となる行動はできないのです。

また、No.50「絶対方位言語と里山」では「里山」という言葉をある人が作ったことをきっかけに「里山が大切だ」という認識が広まり、社会的な運動まで引き起こしたということを書きました。もちろん物理的実体としての「里山」と、それに人間が関わってきた歴史は大昔からあるのですが、それを言葉が切りとって概念化したわけです。

言語化できないものは認識できない・・・・・・、というのが大袈裟なら、言語化することでより概念が明確になり、より詳細な認識が可能になる、と言ってもよいでしょう。「おいしさ」を表現する言葉も、以上の一般原則にのっとっているようです。さきほどあげた「甘味」「苦味」「酸味」について、我々はそれぞれが一種類ではないと暗黙に感じているはずなのですが、言語表現がないために(決まっていないために)詳細に言い分けられず、しががって一種類になってしまうのではないかと思われます。それに対し「食感」の場合は逆の状況があるというわけです。そして全くの対極にあるのが、ソムリエが駆使する味と香りに関する多彩な言葉です。

うま味

言葉と味の関係については、第5の基本味である「うま味」のケースが非常に示唆的だと思います。

1908年、東京帝国大学の池田菊苗博士は、昆布だしの成分がグルタミン酸ナトリウムであることを突き止め、この味を「うま味」と名付けました。そして1909年、世界初のうま味調味料「味の素」が発売されました。日本人には広く知られているストーリーです。

その後の発見も含めて詳しく言うと、うま味の成分はグルタミン酸、イノシン酸(1913。小玉新太郎が発見)、グアニル酸(1957。国仲明)の3つです。

グルタミン酸は、昆布に大量に含まれるうま味成分で、野菜、海草にもあります。また、大豆タンパクを分解するとできるので、醤油・味噌には大量のグルタミン酸が含まれています。

イノシン酸は、かつお節、煮干しのうま味成分で、肉や魚に含まれます。またグアニル酸は干ししいたけのうま味成分で、主としてきのこ類に含まれます。肉類にも量は少ないがあります。

現代では、舌に「うま味」を感じる細胞と機構があることが生理学で実証されています。それまでは世界の学者の間では基本味は4つだったのですが、第5の基本味として認知されたわけです。「うま味」は「UMAMI」として世界の生理学者の共通語になり、また外国の辞書にも採用され、一般にも広まってきました。

もちろん諸外国の料理も、昔からうま味を使ってきました。フランス料理のフォンは肉・魚などに香味野菜を入れて作る、いわば「だし」です。ブイヨンは肉や骨に野菜を入れて長時間煮込んで作ります。これらの中には大量のうま味物質があります。従ってフォンを使ってソースを作るということは、うま味を活用していることになります。

イタリア料理で多く使われるトマトは、グルタミン酸が大量に含まれていることで有名です。従って、パスタ料理と日本のうどんを比較すると、

というイタリア料理は

という料理と似ています。つまり、

と言えるのですね。もちろん、トマトソースには酸味があったりするので、料理としてのおいしさは別種のものです。

うま味は昔から世界の料理で活用されています。しかし重要なことは「UMAMI」という言葉でそれを表現されてみて初めて「なるほどそうか」となることです。言葉によって認識が可能になるわけです。

うま味は世界中の料理で活用されているのですが、しかし日本料理の特徴は、

ということです。日本料理において(ほぼ)純粋な形で取り出して調理に使用する基本味は

の4つです。一方、フランス料理やイタリア料理は「うま味」だけを調味料として使うことをしませんね。このあたりに西洋料理と比較した「和食」の特色があるわけです。

UMAMIのちから

2013年に「和食」はユネスコの無形文化遺産に登録されました。これを契機に、和食を今よりもっと広く世界に広めようとしたら、どういう「作戦」がいいのでしょうか。

もし私が農林水産省の官僚で(外務省などと連携しつつ)和食を世界に広めるというミッションをもっているとしたら、言葉をキーにすると思いますね。UMAMIという言葉を世界の人々に徹底的に認知してもらうことに注力すると思います。

たとえば、パリとローマとニューヨークで、レストラン関係者や政財界人、食品関連業者を招いて、和食を紹介するパーティを開催するとします。もちろん、SUSHI, TEMPURA, SASHIMI などの、すでに世界に浸透している料理以外の和食です。そういった企画するとしたら、パーティの名称は

という風にするでしょうね。UMAMIという言葉を前面に押し出すわけです。アッピールするのは次の2点です。

第2点がポイントですね。第1点の「和食の核心は UMAMI であり、その成分はグルタミン酸ナトリウムです」みたいな説明だけでは、「つまり世界の料理のどこにでもあるものなのですね」となるでしょう(全くその通りです)。そうではなく、

だと思います。

SUSHIがなぜ世界に広まったのでしょうか。もちろんシンプルに「SUSHIはおいしい」ということでしょう。しかしSUSHIはおいしいだけではありません。SUSHIは、脂肪と肉を押さえた食生活によりヘルシーで健康的な生活を送るというトレンドの代表格だからこそ、世界に(特にアメリカ、ヨーロッパに)広まったのだ思います。つまり「SUSHIという言葉には、SUSHIによって健康になるという物語が暗黙に付着している」のですね。そこが重要なところです。それは「ロハス」「スローフード」「自然志向」「健康志向」というような言葉や世の中の動きと親密な関係にあります。

「和食」「日本料理」もそうです。それは単に世界の料理の一種というだけではなく、その背後にストーリー性がありたいわけです。つまり「和食」が、

といった「物語」や「ライフスタイル」と結びつくとき、それは世界に強力にアッピールすると思います。そのアッピールに UMAMI という言葉が貢献できるはずです。言葉は非常に強力です。それは単に事物や概念を表すだけでなく、その背後に(暗黙に)ある物語やストーリーも表現できる。そこを最大限に生かすべきだと思います。

食の楽しみ

この文章は素人には味の違いが分かりにくいことから始まったのですが、では素人が「味の違いが分かる食通になる」にはどうしたらいいのでしょうか。

それは、決してお金をかけて食べ歩くことではないと思います。食通とは「料理と食事の楽しみを謳歌している人」です。それは珍しい食材、高価な料理をいろいろ食べたとか、有名レストランに数多く行ったということではない。

「素人としての食通」になる一つのポイントは「言葉で料理を表現する」ことを心がけることだと思います。「おいしい」だけでなく、一歩踏み込んで、味・香り・食感を言葉で表現しようとしてみる。その繰り返しが、違いを判別する力をつけるはずです。食事は「人生の楽しみ」の大きな部分を占めています。「食」に関心をもつことや「普通の人としての食通」になることは、人生においてとても大切なことだと思います。

ここからは余談です。フランス料理に典型的にみられる「ソース」は、その中にうま味成分も含まれているのですが、和食の「UMAMI=だし文化」とはかなり考え方が違います。ソースはメインの食材に味や香りを「足している」と見えます。「足された味や香り」と「メイン食材の味と香り」のコラボレーションを楽しむ、ないしは融和・融合を楽しむのが「ソース」の基本コンセプトだと見えます。

しかし、これにはどうも違和感を覚えることがあるのですね。おいしいことは間違いないが、そういう風に調理すべきだろうか、という違和感です。

最近も、あるテレビ番組をみていたら「青森シャモロック」の紹介をしていました。シャモとプリマスロックという2種の鶏をかけ合わせた、青森特産の地鶏です。この青森シャモロックを使った料理をフレンチ・レストランがやっていたのですが、もも肉を工夫を重ねてローストし、そして最後に「カレー風味のソース」をローストした肉の上にどろっとかけていました。まるでハンバーグステーキにデミグラスソースをかけるみたいに・・・・・・。

青森シャモロックを食べたことはないのですが、番組の紹介内容をみる限り、おいしいことは間違いないようです。紹介された「ローストチキン料理」も大変おいしいものでしょう。しかし、最後の最後に鶏肉の上にソースをどろっとかけるというのは、食材が本来持っている味、香り、力強さ、生命力を殺すことになるのではないでしょうか。ソースをメインの一皿とは別に用意するとか、ないしは「つけ合わせ」の方にソースを絡めるとかした方がよいと思うのですが・・・・・・。

No.12「バベットの晩餐会(1)」で、イギリス人作家であるピーター・メイルの本から、フランスのジョークを紹介しました。

というものです。このジョークの言い方をふまえて、ジョークに「補足」を付け加えるとすると、

のでは、というのが正直な感じです。

| 「食」のプロではない一般人にとって、料理・食材・お酒の味を判別するのは簡単なことではない。「おいしい」か「まずい」かは分かるが「どういったおいしさか」はを識別するのは難しい |

ということだと思います。もちろんプロは違います。プロの料理人や食品製造・流通業の人、ソムリエなどの顧客サービスの専門家は、味の相違や共通性が大変敏感に分かるようです。しかし素人にとっては、判別はそう簡単ではない。

この最も極端な例が、テレビの「グルメ番組」に登場する「レポーター」です。

「グルメ・リポーター」の悲惨

テレビで「料理」を取材した番組がいろいろあります。それは、大都市のレストラン・飲食店だったり、老舗の日本料理店であったり、また地方の郷土料理店もあり、もちろん外国、特にフランスやイタリアなどもよく紹介されます。そういった番組の「レポーター」として、料理のプロではないタレント、芸能人、女優などが起用されることが多い。こういった人たちを「グルメ・レポーター」ないしは略して「レポーター」と呼ぶことにします。このような番組で強い違和感を覚えるのは

| 料理を食べてみて、ほとんど「おいしい」としか言わない、ないしは「おいしい」と同義の言葉しか発しない「グルメ・レポーター」がいる、むしろそういった人の方が多い |

ことです。

テレビが取材するような料理は「おいしい」に決まっています。高価かそうでないかに関わらず、おいしい料理を紹介するのが番組の目的だからです。レポーターが食べて「おいしい」としか言わないということは、視聴者に対して何の情報も伝えていないことになります。わざわざ「グルメ・レポーター」に選ばれたのだから、少しでも自分の言葉で味や食感を表現できないのかと思いますが、結局こういう人たちは「グルメ」でも何でもないのですね。

ギャラをもらってテレビに出演して、何の情報も伝えずに「おいしい」を繰り返す「グルメ・レポーター」は、出来もしないことをテレビ局に無理矢理やらされている感じもして、見ていて「可哀想」という気さえしてきます。彼らがもらっているギャラは「グルメではないことを露呈して恥をかくことの代償」とも思えるのです。

料理・食材・お酒の味を表現する言葉は貧弱

「おいしい」としか言わない「グルメ・レポーター」は論外として、ちゃんと感想を言う人はもちろんいます。しかしそういう発言を聞いていて思うのは、

| 味や味覚を表現する言葉が、意外に少なく、限られたものである |

ことです。そして、これは何もレポーターだけの責任ではないと思うのです。つまり背景として、

| 味や香りを表現する言葉・語彙が、一般的には非常に少なくて、貧弱である。それは視覚情報(色や形)を表現する言葉の比べてみても、非常に少ない |

ことがあると考えています。以下そのことについて考えてみたいと思います。

味を表現する言葉

料理のおいしさは味、香り、食感、温度、さらには「見た目」や「場の雰囲気」などの総合判断ですが、味が重要なファクターであることは間違いないので、それを表現する言葉を考えてみたいと思います。

味を要素に分解すると、

| 甘味、苦味、酸味、塩味、うま味 |

の5つの「基本味」から成ることが学問的に知られています。形容詞では「甘い」「苦い・渋い」「酸っぱい」「塩辛い・しょっぱい」「うまい」などです。また、これらの味の強さや程度を、濃厚、濃い、しっかり、まろやか、あっさり、さっぱり、薄い、などと表現しています。

しかし5つの基本味も、その内容は一様ではありません。5つの味のバリエーションの広さからすると、味覚を表現する言葉・形容詞はずいぶん少ないという感じがするのです。

その言葉の少なさですが、たとえば「からい」という言葉です。これは「塩味」を表現するとともに、日本語では唐辛子(トウガラシ)、辛子(カラシ)、ワサビ、おろしダイコンなど「刺激味」も表現します。そのため、塩味の方は「塩からい」「しょっぱい」などと言ったりする。塩の味(塩化ナトリウム)と「刺激味」はかなり異質です。またトウガラシ、カラシ、ワザビ、おろしダイコンの中では、トウガラシだけが異質です。ワサビなどは鼻で感じる香りが強いのですが(いわゆるツーンとした辛さ)、トウガラシはそうではありません。しかし4つとも「からい」という表現をするわけです。

さらに日本では、日本酒・ワインなどで「からい」「辛口」などと言います。この場合の「からい」は「甘くない」「糖分が少ない」という意味です。ちなみに英語では、塩味は salty 、刺激味は hot 、それが香辛料なら spicy 、辛口の酒は dry です。

以上のように「からい」という言葉は、かなり曖昧で多様なのですが、言葉は曖昧性があっても別によいわけです。日常生活ではシチュエーションで分かるし、言葉を発するニュアンスでも判断できる。しかし文章で書いたり、テレビ番組で珍しい料理の味を伝えたりと、曖昧にしたくない場合もあるわけで、そうすると、どういう言葉で表現するか、ないしは別の言葉をどう補うか、さらにはよく知られた食材に例えるとどうなるか、が問題になります。

塩味以外はどうなのかを、甘味、酸味、苦味について考えてみると以下のようです。

| 甘味 |

甘味・甘いは、一般的には糖分の甘さを言います。砂糖・ハチミツ・果物・みりん・甘酒などです。しかし他にも「甘い」と表現するものがあります。

よくテレビ番組で、畑でとった野菜を、その場で生でかじって食べる光景が紹介されたりします。このときレポーターが「甘い!」と言うことがよくある。また、我々が野菜スティックの生野菜を食べたとき「甘い」と感じることがあります。さらに、タマネギをみじん切りにしてよく炒めると、辛み成分が飛んで「甘み」がでてきます。こういった「野菜に特有の微妙な甘み」は、砂糖の甘みとは何となく違う感じがします。またお米も「甘い」と表現することがよくあります。

全く別系統の甘味もあります。ホタテや甘エビの「甘さ」、もっと広くはエビ・カニ類の甘さです。さらには、玉露の「甘さ」です。これらは含まれるアミノ酸の甘さですね。アミノ酸がすべて甘いわけではありませんが(苦いものもある)、甘エビやホタテのグリシンや、玉露(茶)のテアニンを人間は甘いと感じます。この甘さは砂糖とは違う感じがする。

| ① | 砂糖系の甘味 | ||

| ② | 野菜やお米の微妙な甘味 | ||

| ③ | アミノ酸系の甘味 |

の3つは、同じ甘味でも味わいが違う感じがするのですが、言い分ける言葉とか定型的な表現手段がありません。②を「ほのかな甘味」と言ったとすると、それは③も含みそうです。

| 苦味 |

甘味と違って、苦味には言いわけがあります。日本語では苦味(苦い)と、類似の味覚である渋味(渋い)を言い分けるからです(英語では両方とも bitter)。渋味は「5つの基本味」に入っていないことで分かるように苦味と似た味ですが、日本語では濃い日本茶や渋柿、葡萄の皮、赤ワインを「渋い」といって言い分けています。我々は日本語に慣れてしまって、その違いを説明せよと言われたら戸惑うのですが、

| ・ | 苦いは局所的な味感覚 | ||

| ・ | 渋いは全体的な皮膚感覚 |

という感じでしょうか。

しかし、日本語で「苦い」と表現する食材の「苦さ」も一様ではありません。魚を、焼き魚や干し魚、天麩羅にして内臓まで食べるとき(サンマ、鮎、ワカサギ、丸干しなど)、その内臓には「苦味」があります。また天麩羅で言うと、タラの芽やフキノトウにも苦味があります。ニガウリ(ゴーヤ)も、その名の通り苦味があるし、ホウレンソウや菜の花、ピーマンにも苦味がある。

これらは何となく違うような感じがします。食材で分類すると、

| ① | 内臓(魚) | ||

| ② | 木の若芽(タラの芽) | ||

| ③ | 葉や茎(フキノトウ、ホウレンソウ、菜の花) | ||

| ④ | 実(ニガウリ、ピーマン) |

となると思いますが、それでは4種類の苦味があるのかと言うと、そうでもない。内臓は明らかに他とは違う感じがしますが、タラの芽とフキノトウは似ていると思うし、ニガウリとピーマンは違うような気がする。

普通我々は、これらのものを「苦い」「苦味がある」という一言でまとめてしまっています。それらを言い分ける表現とか形容語句をあげようとしても、意外に難しいわけです。苦味の違いを表す「標準物質」も決まっているわけではない。従って言葉で違いを表現しようとすると、その都度考えを巡らさないといけなくなります。

| 酸味 |

「酸っぱい」と表現される酸味は、食物の中の酸性物質の味です。代表的なものとして、

| 米酢、バルサミコ酢など | |||

| レモン、みかん、ゆず等の柑橘類、梅干し、リンゴ、葡萄、トマト、苺、キウィなど | |||

| ヨーグルト、発酵した漬物など |

の3つをあげると、①の酢は、②③とは明らかに違います。「酸っぱい香り」が強いからです。②③は香りというより「酸っぱい味」が主体ですが、②より③の方が、よりまろやかな酸味のような気がします。しかし普通は3つのすべてを「酸っぱい」で済ましています。

「香り」はおいしさにとって重要ですが、香りの言葉による表現となると味よりもっと曖昧です。基本味のような分類基準(基本香?)がないからです。

しかしプロのソムリエは、ワインの香りの微妙な違いを言葉で言い分けますね。特に果物に例えた表現をします。白ワインならライム、レモン、グレープフルーツ、梨、桃、パイナップルなど、赤ワインならラズベリー、ブルーベリー、苺、スグリなどに例えて表現される。さらに熟成が大切な赤ワインでは、土、枯れ葉、なめし革、干し肉、各種スパイスまで持ち出して表現される。

これらの表現はソムリエの個性というよりは、伝統的に決まっているものが多いようです。ソムリエは「フランス文化」だと思いますが、伝統的な「香りの表現用語」が受け継がれていて、それがあることによりソムリエは微妙な香りの判別が可能になっているのだと思います。ワインの味もしかりで、渋味についても、喉ごしがいい、口当たりがいい、骨格がある、荒々しい、などは、渋味の程度や内容を表現しています。

食感(触感)

味や香りを表現したり言い分ける一般的な言葉が少ないのに比較して、食感(触感)を表現する言葉は多様だと言えます。つまり「食材や料理の、口・舌・喉に感じる物理的な感覚の表現」です。「口あたり・舌触り・喉ごし」と言ってもよい。日本語は擬態語が発達しているので、食感を表す言葉も多いのだと思います。思いつくままにあげてみると・・・・・・

などです。

これらの中には、その表現を使う代表的な状況が決まっているものがあります。たとえば「ほくほく」と「しゃきしゃき」は、

| : | 熱を加えることで柔らかくなった食材が口のなかで崩れる感じ。特に、ジャガイモ、サツマイモ、クリ、よく煮込んだダイコン、電子レンジで加熱したニンニクなど。 |

||||

| : | ネギ、セロリ、みょうが、もやし、レタス、短冊に切ったキャベツなど、少々歯ごたえのある新鮮な生野菜の歯切れのよい口当たり |

であり、この二つとも言葉を使う典型的なシチュエーションが暗黙に決まっています。従って、たとえばある珍しい海草を食べて「しゃきしゃき」と表現したとすると、上のような野菜に似た歯ざわりだと分かります。

以上のように食感を表す語彙は多様なので、ある料理を食べて、

| サクサクの・・・の中に、ねっとりとしているがジューシーな・・・が詰まっている |

などと、比較的スラスラと言えるわけです。

言葉で味を認識する

我々は言葉によって外界を認識しています。No.49「蝶と蛾は別の昆虫か」で書いたように、フランス語とドイツ語には蝶と蛾を区別する(一般的な)言葉がありません。No.49 で蝶と蛾が好きなドイツ人作家の文章を紹介しましたが「蝶は好きだけど蛾は嫌い」という(仏語・独語の)文章は成り立ちません。なぜなら、それを日本語に直訳すると「鱗羽類は好きけど鱗羽類は嫌い」とい文章なってしまって、言語表現としての意味を成さなくなるからです。普通の人間は、言語化したら無意味となる行動はできないのです。

また、No.50「絶対方位言語と里山」では「里山」という言葉をある人が作ったことをきっかけに「里山が大切だ」という認識が広まり、社会的な運動まで引き起こしたということを書きました。もちろん物理的実体としての「里山」と、それに人間が関わってきた歴史は大昔からあるのですが、それを言葉が切りとって概念化したわけです。

言語化できないものは認識できない・・・・・・、というのが大袈裟なら、言語化することでより概念が明確になり、より詳細な認識が可能になる、と言ってもよいでしょう。「おいしさ」を表現する言葉も、以上の一般原則にのっとっているようです。さきほどあげた「甘味」「苦味」「酸味」について、我々はそれぞれが一種類ではないと暗黙に感じているはずなのですが、言語表現がないために(決まっていないために)詳細に言い分けられず、しががって一種類になってしまうのではないかと思われます。それに対し「食感」の場合は逆の状況があるというわけです。そして全くの対極にあるのが、ソムリエが駆使する味と香りに関する多彩な言葉です。

うま味

言葉と味の関係については、第5の基本味である「うま味」のケースが非常に示唆的だと思います。

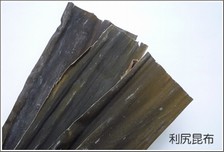

1908年、東京帝国大学の池田菊苗博士は、昆布だしの成分がグルタミン酸ナトリウムであることを突き止め、この味を「うま味」と名付けました。そして1909年、世界初のうま味調味料「味の素」が発売されました。日本人には広く知られているストーリーです。

| ちなみに、池田博士は京都生まれですね。江戸時代から京都は北前船で北海道と直結していて、昆布文化ができあがっています。それが「だし」を通して京料理の基礎になっている。池田博士の研究の背景かもしれません。 |

その後の発見も含めて詳しく言うと、うま味の成分はグルタミン酸、イノシン酸(1913。小玉新太郎が発見)、グアニル酸(1957。国仲明)の3つです。

グルタミン酸は、昆布に大量に含まれるうま味成分で、野菜、海草にもあります。また、大豆タンパクを分解するとできるので、醤油・味噌には大量のグルタミン酸が含まれています。

イノシン酸は、かつお節、煮干しのうま味成分で、肉や魚に含まれます。またグアニル酸は干ししいたけのうま味成分で、主としてきのこ類に含まれます。肉類にも量は少ないがあります。

現代では、舌に「うま味」を感じる細胞と機構があることが生理学で実証されています。それまでは世界の学者の間では基本味は4つだったのですが、第5の基本味として認知されたわけです。「うま味」は「UMAMI」として世界の生理学者の共通語になり、また外国の辞書にも採用され、一般にも広まってきました。

もちろん諸外国の料理も、昔からうま味を使ってきました。フランス料理のフォンは肉・魚などに香味野菜を入れて作る、いわば「だし」です。ブイヨンは肉や骨に野菜を入れて長時間煮込んで作ります。これらの中には大量のうま味物質があります。従ってフォンを使ってソースを作るということは、うま味を活用していることになります。

イタリア料理で多く使われるトマトは、グルタミン酸が大量に含まれていることで有名です。従って、パスタ料理と日本のうどんを比較すると、

| アルデンテにゆでたスパゲッティにトマトソースを絡めてアンチョビを加える |

というイタリア料理は

| 昆布とカツオブシでとった「だし」に塩で味付けし、コシがあるようにゆでたウドンを入れる |

という料理と似ています。つまり、

| グルタミン酸とイノシン酸のUMAMIをベースに、そのUMAMIを塩味で強調し、ちょうど良い「ゆで加減」で小麦のおいしさを味わう、という料理の基本コンセプトにおいては、非常に似通っている |

と言えるのですね。もちろん、トマトソースには酸味があったりするので、料理としてのおいしさは別種のものです。

うま味は昔から世界の料理で活用されています。しかし重要なことは「UMAMI」という言葉でそれを表現されてみて初めて「なるほどそうか」となることです。言葉によって認識が可能になるわけです。

|

|

|

|

(「だしソムリエ協会」のホームページより引用)

うま味は世界中の料理で活用されているのですが、しかし日本料理の特徴は、

| うま味という基本味を、純粋な形で取り出して調理に使う |

ということです。日本料理において(ほぼ)純粋な形で取り出して調理に使用する基本味は

| = | 砂糖 | ||||

| = | 塩 | ||||

| = | 酢 | ||||

| = | だし |

の4つです。一方、フランス料理やイタリア料理は「うま味」だけを調味料として使うことをしませんね。このあたりに西洋料理と比較した「和食」の特色があるわけです。

| ちなみに「うま味」が重要な調味料はあります。たとえばイタリア料理のコラトゥーラなどですが、これは魚醤なので、醤油と同じような「うま味+塩味」が主体の調味料です。純粋な「うま味調味料」というのはないのではと思います。 また西洋料理では、甘味=砂糖も調味料としてはあまり使いません。甘味を使うのはデザートです。従って、料理に限ると「基本味だけの調味料」として使うのは塩味と酸味だけということになります。このあたりは文化的伝統の違いが現れていると思います。 |

UMAMIのちから

2013年に「和食」はユネスコの無形文化遺産に登録されました。これを契機に、和食を今よりもっと広く世界に広めようとしたら、どういう「作戦」がいいのでしょうか。

もし私が農林水産省の官僚で(外務省などと連携しつつ)和食を世界に広めるというミッションをもっているとしたら、言葉をキーにすると思いますね。UMAMIという言葉を世界の人々に徹底的に認知してもらうことに注力すると思います。

たとえば、パリとローマとニューヨークで、レストラン関係者や政財界人、食品関連業者を招いて、和食を紹介するパーティを開催するとします。もちろん、SUSHI, TEMPURA, SASHIMI などの、すでに世界に浸透している料理以外の和食です。そういった企画するとしたら、パーティの名称は

| 第5の味、UMAMIへの招待 |

という風にするでしょうね。UMAMIという言葉を前面に押し出すわけです。アッピールするのは次の2点です。

| ◆ | (第1点)基本味である UMAMI が和食の根幹にある

| ||||||||||||||

| ◆ | (第2点)和食においては、食材本来の味を引き立たせるために UMAMI が使われる

|

第2点がポイントですね。第1点の「和食の核心は UMAMI であり、その成分はグルタミン酸ナトリウムです」みたいな説明だけでは、「つまり世界の料理のどこにでもあるものなのですね」となるでしょう(全くその通りです)。そうではなく、

| 第2点の「和食におけるUMAMIの使い方」のところ、つまり「UMAMI」という言葉は「食材本来の味を生かすという和食の基本コンセプトをも意味する」とアッピールすることこそ重要 |

だと思います。

SUSHIがなぜ世界に広まったのでしょうか。もちろんシンプルに「SUSHIはおいしい」ということでしょう。しかしSUSHIはおいしいだけではありません。SUSHIは、脂肪と肉を押さえた食生活によりヘルシーで健康的な生活を送るというトレンドの代表格だからこそ、世界に(特にアメリカ、ヨーロッパに)広まったのだ思います。つまり「SUSHIという言葉には、SUSHIによって健康になるという物語が暗黙に付着している」のですね。そこが重要なところです。それは「ロハス」「スローフード」「自然志向」「健康志向」というような言葉や世の中の動きと親密な関係にあります。

「和食」「日本料理」もそうです。それは単に世界の料理の一種というだけではなく、その背後にストーリー性がありたいわけです。つまり「和食」が、

| 「 | 食材本来の味を生かす」 | ||

| 「 | 自然の恵みを大切にする」 | ||

| 「 | ナチュラルなものを愛する」 | ||

| 「 | シンプルな中に本質を見つける」 |

といった「物語」や「ライフスタイル」と結びつくとき、それは世界に強力にアッピールすると思います。そのアッピールに UMAMI という言葉が貢献できるはずです。言葉は非常に強力です。それは単に事物や概念を表すだけでなく、その背後に(暗黙に)ある物語やストーリーも表現できる。そこを最大限に生かすべきだと思います。

食の楽しみ

この文章は素人には味の違いが分かりにくいことから始まったのですが、では素人が「味の違いが分かる食通になる」にはどうしたらいいのでしょうか。

それは、決してお金をかけて食べ歩くことではないと思います。食通とは「料理と食事の楽しみを謳歌している人」です。それは珍しい食材、高価な料理をいろいろ食べたとか、有名レストランに数多く行ったということではない。

「素人としての食通」になる一つのポイントは「言葉で料理を表現する」ことを心がけることだと思います。「おいしい」だけでなく、一歩踏み込んで、味・香り・食感を言葉で表現しようとしてみる。その繰り返しが、違いを判別する力をつけるはずです。食事は「人生の楽しみ」の大きな部分を占めています。「食」に関心をもつことや「普通の人としての食通」になることは、人生においてとても大切なことだと思います。

ここからは余談です。フランス料理に典型的にみられる「ソース」は、その中にうま味成分も含まれているのですが、和食の「UMAMI=だし文化」とはかなり考え方が違います。ソースはメインの食材に味や香りを「足している」と見えます。「足された味や香り」と「メイン食材の味と香り」のコラボレーションを楽しむ、ないしは融和・融合を楽しむのが「ソース」の基本コンセプトだと見えます。

しかし、これにはどうも違和感を覚えることがあるのですね。おいしいことは間違いないが、そういう風に調理すべきだろうか、という違和感です。

最近も、あるテレビ番組をみていたら「青森シャモロック」の紹介をしていました。シャモとプリマスロックという2種の鶏をかけ合わせた、青森特産の地鶏です。この青森シャモロックを使った料理をフレンチ・レストランがやっていたのですが、もも肉を工夫を重ねてローストし、そして最後に「カレー風味のソース」をローストした肉の上にどろっとかけていました。まるでハンバーグステーキにデミグラスソースをかけるみたいに・・・・・・。

青森シャモロックを食べたことはないのですが、番組の紹介内容をみる限り、おいしいことは間違いないようです。紹介された「ローストチキン料理」も大変おいしいものでしょう。しかし、最後の最後に鶏肉の上にソースをどろっとかけるというのは、食材が本来持っている味、香り、力強さ、生命力を殺すことになるのではないでしょうか。ソースをメインの一皿とは別に用意するとか、ないしは「つけ合わせ」の方にソースを絡めるとかした方がよいと思うのですが・・・・・・。

No.12「バベットの晩餐会(1)」で、イギリス人作家であるピーター・メイルの本から、フランスのジョークを紹介しました。

イギリス人はラムを二度殺す。一度は肉にするとき。もう一度は料理するとき。 |

というものです。このジョークの言い方をふまえて、ジョークに「補足」を付け加えるとすると、

焼いたラム肉にソースをかけることも、ラムを二度殺すことになる |

のでは、というのが正直な感じです。

2014-02-23 08:47

nice!(0)

トラックバック(0)