No.157 - ノートン・サイモン美術館 [アート]

今までの記事で、個人コレクションをもとにした美術館について書きました。

の2つです。今回はその "シリーズ" の続きとして、アメリカのカリフォルニアにあるノートン・サイモン美術館のことを書きたいと思います。

電車で行ける

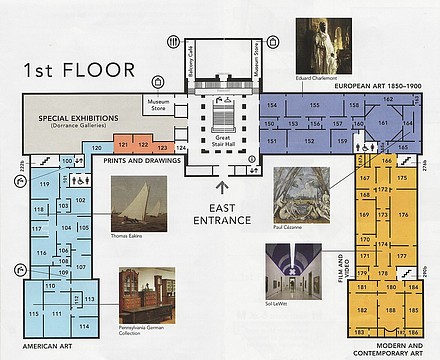

ノートン・サイモン美術館はロサンゼルス近郊のパサデナにありますが、ポイントの一つはロサンゼルスのダウンタウンから電車で行けることです。

ロサンゼルスの観光スポットと言うと、クルマがないと行けないところ、ないしは大層不便なところ(バスの乗り継ぎなど)もあるのですが(ディズニーランド、ナッツベリーファームなど)、ノートン・サイモン美術館に関しては2003年にメトロの「ゴールドライン」が開通し、電車で行けるようになりました。ダウンタウンのユニオン駅から乗って「メモリアル・パーク」という駅で下車します。

パサデナ・オールドタウン

メモリアル・パーク駅からノートン・サイモン美術館までは約1.2~3kmの距離ですが、是非、歩いていきましょう。というのも途中に "パサデナ・オールドタウン地区" があるからです。

パサデナは高級住宅街ですが、その中のオールドタウン地区は、昔からのレンガ造りの建物を生かした街づくりがされています。ここには各種のショップやアート・スポット、レストラン、カフェが立ち並び、大変おしゃれな感じのエリアです。そもそもパサデナ・オールドタウンがロサンゼルスの観光・ショッピングスポットの一つになっていて、美術に興味のない人でも楽しめます。

私は過去3回、ノートン・サイモン美術館に行ったことがありますが、はじめの2回はクルマで、3回目は当時開通していたメトロで行きました。パサデナ・オールドタウンを散策し、ランチを食べ(KABUKI という寿司・和食レストラン)、それから美術館に行ったことを覚えています。

ノートン・サイモン美術館は、実業家であったノートン・サイモン(1907-1993)のコレクションを元に開設されたものです。その意味ではバーンズ・コレクションやコートールド・コレクションと似ています。その多くの所蔵作品のごく一部を以下に紹介します。

スルバラン

実は次のスルバランの静物画が、個人的にはノートン・サイモン美術館の "一押し" の作品です。

スルバランは17世紀のスペインの画家で、ベラスケスとほぼ同時代人です。ほとんどの作品は宗教画ですが、この絵は静物画です。ちなみにこの絵は『レモン、籠のオレンジ、茶碗』と呼ばれるのが普通です。プラド美術館に同じスルバランの『茶碗、アンフォラ、壷』という作品があります。

このプラド美術館の絵がスペイン静物画(ボデゴン。厨房画)の最高傑作という評価らしいのですが、個人的にはノートン・サイモン美術館の絵のほうが上だと感じます。アメリカの美術館にあるのが "不利" に働いているのではないでしょうか。

ノートン・サイモン美術館の『レモンとオレンジとバラの静物』は、ひょとしたら何らかの祭壇の静物を描いたものかもしれません。また、描かれているレモン、オレンジ、バラ、カップのそれぞれは、宗教的な何かの象徴かもしれない。ほとんど宗教画しか描かなかった作者を考えると、その可能性はあると思います。しかし我々としては、これを "純粋な静物画" として見たいわけです。

静物画として考えると、果物と食器を中心にした絵は他にもいっぱいあります。果物では柑橘類や葡萄、苺などが多く、食器では素焼、陶器、金属、ガラスなどが描かれます。画家が目指すのはまず、光で照らされた静物の「質感」の表現で、その描写技術を追求するわけです。このような静物画は、17世紀~18世紀のオランダ絵画にヤマのようにあるし、現代でもいろいろと描かれています。

しかし問題は「リアルな質感表現」以上のものを絵から感じられるかどうかです。この手の静物画は実際に現物を見て、その場で何かビビッと感じるものが「あるか・ないか」、それで評価をするしかない。それは極めて個人的なものだし、画像ではわからないところが多々あります。この絵を実際に見たときの「感じ」を言葉で表現するのは難しいのですが、何とか箇条書きにすると、

となるでしょうか。レモンと籠のオレンジとバラとカップがシンプルに横一列に並んでいるだけで、構図に作為が全くない(ように見えてしまう)のも影響しているのだと思います。本当は計算し尽くされた構図なのだろうけれど・・・・・・。描かれたレモンとオレンジのサイズが重要なのかも知れません。とにかくこの絵を見たときは率直に素晴らしいと感じました。

静物画を見て「あっ、いいな」を思ったのは、このスルバランの絵が初めてではありません。ミラノのドゥオーモの近くに「アンブロジアーナ絵画館」がありますが、そこにカラヴァッジョの「果物籠」という傑作があります。この絵も初めて見たときには感動しましたが、真横から果物籠を描くという構図のシンプルさは、スルバランに通じるものがあるような気がします。

カニャッチ

今までの記事で宗教画をとりあげたことはほとんどなかったのですが、以前に唯一書いたマグダラのマリア( No.118「マグダラのマリア」)にちなんで、ノートン・サイモン美術館にある宗教画を取り上げます。

何だか "騒々しい" 画面構成ですが、描かれている光景からしてキリスト教の題材と推測できます。画面の中央の床の女性はマグダラのマリアです。彼女のアトリビュート(持物)である香油の瓶が描かれています。マリアは肌を露出したり、また半裸の姿で描かれることも多い。

No.118「マグダラのマリア」に書いたように、一般に言われている「マグダラのマリア」のイメージは、聖書にある数カ所の女性の記述をパッチワークのように合体し、またその後の伝説も加味して作り上げられたものです。その中に、マグダラのマリアには姉のマルタがいて、マルタはキリストの昇天後に財産を使徒たちに寄付したが、マリアは自分の財産と美貌をもとに享楽的な生活にふけっていた、しかしその後マリアは改悛して神に帰依した、という聖書解釈(というより創作物語)があります。

そのマリアを、右側の姉のマルタが諫めている場面です。マリアはそれに従って豪華な衣装を脱ぎ捨て、宝石を床に投げやった。左の上には悪魔が描かれていて、おそらくマリアを誘惑しようとしているのでしょう。中央の天使は、そうはさせまいと必死に悪魔を追い払っています。右の上には、この家の侍女と思える女性二人が描かれている、そういう構図です。

ただしマリアの手をよく見ると、まだ宝石をつかんでいます。"回心しきれていない" マリアを描いているようであり、つまり心の葛藤を描いたのでしょう。ちなみにこの絵は普通「マグダラのマリアの回心」と呼ばれています。

西洋の古典絵画は、聖書(とギリシャ・ローマ神話)を知らないと意味がわからない、とよく言われます。確かにそうですが、聖書を熟知しているとしても意味が分からない絵がたくさんあるのですね。特に、キリストの使徒や弟子にまつわる絵画がそうで、この絵はその典型と言えそうです。聖書においてマグダラのマリアは、キリストの磔刑・埋葬・復活というキリスト教の根幹にかかわる重要場面のすべてに登場する女性です。この絵に描かれたような "マグダラのマリア" は、聖書とは無縁です。聖書の隅々まで知っていたとしてもこの絵の意味は分からない。このあたりが、キリスト教徒ではない日本人からすると "敷居が高い" ところでしょう。カトリック教国の人たちからすると常識かも知れないけれど。

しかしこの絵は、そういう宗教画としての解釈を離れたとしても、絵としての完成度が高い。強い光が劇的場面を演出しているのですが、明暗のコントラストだけでなく、外からの穏やかな光を感じます。

その中の「青」の色使いが美しい。右上の空の青、左上のガラスを通した空の微かな青、中央の天使の布と、左下のマリアが着ていたはずの衣装の高貴な(豪華な)青、そして右下のマルタの質素で "くすんだ" 青。この五箇所の青の配置が光っています。空の青はマリアが "完全に" 改悛することを示しているのでしょう。画家の技量の冴えを感じる一枚です。

クールベ

ノルマンディー地方の海を描いた作品です。スイス国境に近い山間部、オルナン出身のクールベは、大人になってから初めて海を見て感激したそうです。そして海の光景を多く描きました。全部で170点ほどあるとされます。我々が良く知っているのは、上野の国立西洋美術館やオルセー美術館にあるような「波が海岸に激しく打ち寄せる光景」の絵ですが、この絵は違います。「海」とはいいながら、海らしきものはあまり見あたりません。

遠浅の海で、潮の干満差が大きく、引き潮の時には広い干潟が出現する、その干潟を描いたと思われます。画面の3分の2以上は空で、湾の向こうにあると思える低い山が遠くに見えます。写実絵画なのだろうけれど、後の印象派の絵のようにも見えるし、それを通り越して抽象画のような感じもある。青と白とバラ色の色使いが美しい、よい作品だと思います。

マネ

No.36「ベラスケスへのオマージュ」で次のようなことを書きました。

ノートン・サイモン美術館の『くず拾い』も、まさにベラスケスの『道化師パブロ・デ・バリャドリード』(No.36参照)の影響を感じる作品です。

ベラスケスの絵とマネのこの作品に共通するのは「背景をほとんど描かずに人物の全身像を描く」という手法です。かつ、職業に携わる人物の存在感を活写している。この絵もまた、マネが "ベラスケスの弟子" であることを表しているのでした。

ちなみに「くず拾い」というテーマでは、ボナールも描いていますね。No.95で書いた「バーンズ・コレクション」にボナールの「The Ragpickers」という作品があります(コレクションの Room 3 West Wall)。マネよりは40年ほど後の作品ですが、都市化が進んだパリの実状を描いたと言えるでしょう。社会における最下層の人であり、今で言うならホームレスでしょうが、そういうテーマにも斬新さを感じます。

もう一枚のマネ作品、『魚とエビのある静物』です。

No.155「コートールド・コレクション」で、マネの静物画が素晴らしいことを書きました。これはコートールド・コレクションを代表する作品と言える『フォーリーベルジェールのバー』に描かれた「カウンターの上の薔薇とミカン」のことでした。この絵以外に、マネの静物画を今まで2点とりあげています。

ノートン・サイモン美術館の『魚とエビのある静物』も優れた作品です。"テーブルの海産物" というテーマはフランドル絵画によくありますが、このように画面の中心に "ゴロッと魚が一匹横たわっている図" はめすらしいのではと思います。『アスパラガス』も『スモモ』もそうですが、画家は明らかに魚にしかない固有の質感や雰囲気の表現だけに興味を持っています。印象派の先駆者らしい筆さばきで "鮮魚" の感じをうまくとらえていると思います。

ドガ

ノートン・サイモン美術館はドガの作品が非常に充実しています。それも油絵やパステル画だけでなく、彫刻がそろっている。彫刻といっても、ほとんどは No.86「ドガとメアリー・カサット」に出てきた "マケット" というやつです。ポーズの研究のために画家が制作した小さな彫刻です。この美術館には「踊り子」や「馬」のマケットがたくさんあって、それとともに「踊り子」や「馬」を画題とする絵が展示されています。ドガの制作態度がよく分かります。

なお、No.86で紹介した原田マハ氏の『エトワール』という短編小説は『14歳の小さな踊り子』という(マケットではない)ドガの彫刻がテーマになっていましたが、その像もあります(上の画像)。

ノートン・サイモン美術館が所蔵するドガの絵画作品を一つだけあげると、次の「Waiting」というパステル画です。母親と娘の踊り子でしょうか、何かを待っています。おそらくオーディションとか、何らかの試験、ないしは単に出番を待っているのかもしれない。踊り子は、待ち時間のあいだに手で足の踝をさすっているようです。一方の母親は緊張してじっと顔を前に向けている。視線には何も入っていないはずです。

ある一瞬を切り取る、というドガの画風が現れた一枚です。俯瞰する構図をとり、女性の表情を全く描かない、という描きかたも印象的です。

ゴッホ

Mulberry とは「桑の実」のことですね。ということはこの絵は「桑の木 = 日本で言うヤマグワ」を描いたものです。

しかしこの絵から受ける印象として、黄葉になったヤマグワを描くことが目的という感じはしません。すべての形がうねっていて、現実とは遊離しています。そのように見えたというより、現実の形そのものには画家の関心がないようです。

画家が描こうとしたのは「色」そのものでしょう。ヤマグワの黄葉の美しい黄色と、土地の白っぽい黄色、空の青と、木の緑と、それから "何かの赤" です。画家はまず黄色に感動し、その周りに青・緑・赤を配して絵にした。使われている黄色も「カラスが群れ飛ぶ麦畑」のような不吉な黄色ではなく、明るく、晴れやかで、鮮やかな黄色です。

画面に描かれている橙色のものは何でしょうか。必ずしも明確ではないのですが、個人的には「ヤマグワの実 = Mulberry」と解釈することにしています。もっとも、桑の実にしては大きすぎるし、それに色が変です。桑の葉が黄色に染まるとき、まだ残っている完熟した桑の実は橙色ではなく、赤黒いというか、人の目には黒く見えるものです。しかし画家にとってそれはどうでもよい。この位置に橙色を "分かるように" 配することが重要だったのでしょう。

黄・青をメインに緑・橙を配して絵を描く・・・・・・。まるで美術の演習のようですが、ゴッホの手にかかるとこういう絵になってしまうわけです。画家のずば抜けた色彩感覚を感じる一枚です。

余談ですが、前に掲げたカラヴァッジョの『果物籠』という絵にも、一見して桑(ヤマグワ)と分かる植物が描かれています。桑の若い木は葉に不規則な亀裂が入ることが特徴で、こういう形の葉は、人になじみのある木ではまず桑です。『果物籠』というタイトルの絵に桑を描き込むのは日本人からすると違和感があるのですが、これは当然、西欧文化においては「桑 = 実(Mulberry)= 果物」ということでしょう。もちろん東アジア文化では「桑 = 葉 = 養蚕」です。

なお、ノートン・サイモン美術館にはゴッホが母親を描いた肖像画があります。妹から送られてきた写真をもとに描いたものです。

アンリ・ルソー

"空想の中の熱帯のジャングル" といった風情の作品です。こういったタイプの絵はルソー作品によくあります。以前の記事でとりあげた例では、No.72「楽園のカンヴァス」で引用した『夢』『蛇使いの女』、No.95「バーンズ・コレクション」の『虎に襲われる斥候』(Room 14 North Wall)『熱帯の森を散歩する女』『原始林の猿とオウム』(Room 11 North Wall)などです。

一連の絵で感じるのは「植物」や「緑」に対する画家の強いこだわりです。「植物でカンヴァスを埋め尽くすために、わざわざ見たこともない熱帯のジャングルを描いている」という感じがします。No.155「コートールド・コレクション」で引用した『税関』という絵を思い出します。パリの南門の税関を描いているはずなのに「ありえないほどの緑」が溢れている。つまり、パリの税関なら違和感が出くる、しかし異国の熱帯ならいいだろう、みたいな・・・・・・。

パリでの生活が長い画家にとって、都市化が進む大都会からどんどん失われていく「緑」に対する郷愁を絵にした、それが "ジャングル・シリーズ" であり、画家にとっての楽園だった・・・・・・。そんなことを想像したりします。

モディリアーニ

妻のジャンヌを描いた絵ですが、その形といい、目の描き方といい、モディリアーニの絵の一つの典型です。ジャンヌも非常に落ち着いていて、穏やかという感じを受けます。

ジャンヌを描いた絵は多くありますが、この絵はモディリアーニが妻のジャンヌを最もヴィーナスに引き寄せて描いた絵だと思います。ヴィーナスとは、もちろんボッティチェリが「ヴィーナスの誕生」で描いた女性像です。

ピカソ

ノートン・サイモン美術館のホームページに次のような意味のことが書いてあります。

実際に美術館に行くと、このピカソの絵の解説の横にアングルの絵の写真が掲示されていました。

なるほど、と思います。ピカソの絵の後ろの方に "黄色い額縁の絵のようなもの" がかかっているのですが、実はこれは『モワテシエ夫人の肖像』における "鏡に映った横顔" なのですね。またピカソの絵では女性が本を妙な形に開いていますが、これはアングルの絵の「扇」に似せたということでしょう。ピカソは "アングルを踏まえて描いた" という証拠を絵の中に残したわけです。

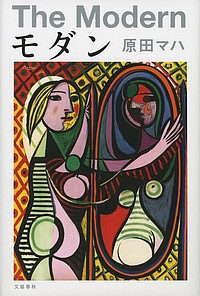

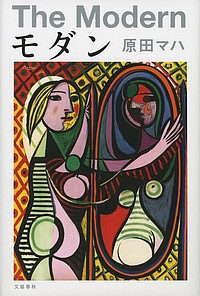

ピカソの「アングルを踏まえた絵」は、この絵だけでなくいろいろあると言います。No.72で引用した原田マハ氏の『楽園のカンヴァス』に、

という意味のことが書かれていました。小説の中の人物の発言ですが、作者の(ないしは美術界の)意見が入っていると見ていいと思います。確かにアングルが人物を描いた絵には、一見リアリズムのように見えながら、よく見ると「異様に引き延ばされた人体 = 現実にはありえないデフォルメ」がよくあります。そういえば『モワテシエ夫人の肖像』も、鏡に映った夫人の顔は、光学的にはありえない配置・構図です。

その『モワテシエ夫人の肖像』ですが、アングルはこの絵の5年前にも肖像画を描いています。それは夫人の立像で、アメリカのワシントン D.C.のナショナル・ギャラリーにあります。

2つの絵から伝わってくるのは、夫人の "豊満でふくよかな感じ" であり、"ギリシャ・ローマ彫刻によくあるような彫りの深い古典的な顔立ち" です。これはピカソのいわゆる「新古典主義の時代」の絵に描かれた人物像を連想させます。特に額と鼻筋がつながっている顔立ちはピカソの人物像とそっくりだと思うのです。ピカソの「新古典主義の時代」の絵は『モワテシエ夫人の肖像』を始めとするアングル作品、特に古典的風貌の人物像に触発されたのではないでしょうか。

アングルとの関係はさておき、「本を持つ女」を見て直感的に連想する、別のピカソの絵があります。ニューヨーク近代美術館(MoMA)にある『鏡の前の少女』という作品です。非常によく似ています。それもそのはずで『鏡の前の少女』もまたマリー=テレーズを描いた絵なのです。MoMA のサイトにそう書いてあります。

この MoMA の絵は、No.150「クリスティーナの世界」で引用した原田氏の短編小説集『モダン』の表紙になりました。モダン・アートの殿堂である MoMA を舞台とし、モダン・アートをテーマにした短編集だから『モダン』という本の題名になっているわけです。その表紙にピカソの『鏡の前の少女』を採用するということは、この絵は MoMA が所有するモダン・アートの代表格ということでしょう(少なくとも原田氏の考えでは)。

だとすると、ノートン・サイモン美術館の『本をもつ女』もモダン・アートの代 表格と言っていいのではないか。そして、描かれているテーマの影響だと思うのですが、ノートン・サイモンの絵の方が MoMA の絵より "品がある" 感じがします。

黒くて太い線で画面を区切り、強い色彩を乱舞させるという "どぎつい" 絵画手法だけれど、絵の全体から受ける印象は不思議と落ち着いていて、すっきりとしています。女性の可愛らしさや色香もしっかりと出ている。それでいて、ピカソの絵に時として見かける "下品な感じ" がありません。

ノートン・サイモン美術館のホームページの解説にもあるのですが、20世紀の画家の大きな仕事は「抽象と具象のバランスをどうとるか」だったわけです。『本をもつ女』は『鏡の前の少女』と似ていると書きましたが、"抽象化の度合い" は明らかに違います。ピカソも、同じモデルを描きつつ、いろいろと試行しているのです。一歩間違えば駄作になりかねないような微妙な均衡の上にこの絵は成り立っているようで、大変にいい絵だと思います。この作品は、スルバランに次いでノートン・サイモン美術館の「二押し」の作品です。

個人的には、ノートン・サイモン美術館の「一押し」がスルバラン、「二押し」がこのピカソなのですが、二つとも(たまたま)スペイン人の作品です。そして、スルバランはプラド美術館の静物よりも訴えてくるものがあり、ピカソは MoMA のマリー=テレーズよりも素晴らしい・・・・・・。というのが言い過ぎなら、プラド美術館とMoMAと同等の作品がノートン・サイモン美術館にある・・・・・・。この美術館のレベルの高さを象徴しています。

ノートン・サイモン美術館

ノートン・サイモン美術館が所蔵している欧米の絵画は、上にあげた以外にも、ルネサンス以前の宗教画の数々から始まり、有名な画家では、

などの作品があります(絵を紹介した画家を除く)。またこの美術館は広重の浮世絵を大量に所蔵していて、さらに北斎もあります。私が3回目に行ったときには、広重の『富士三十六景』や『名所江戸百景』からの数枚が展示してありました。

この美術館は、全体的に質が高く「中庸でノーマルなコレクション」という感じです。No.95 で紹介した「バーンズ・コレクション」と比較すると、それが鮮明です。バーンズ・コレクションは、ルノワールが 181点あるとか、セザンヌやマティスも大量にあるとか、23ある展示室にはアメリカ絵画が少なくとも2点あるとか、コレクターの「強いこだわり」が随所にあるのですが、ノートン・サイモン美術館にはそれはありません。美術好きの実業家が大金持ちになり、有名画家の良い絵を素直に集めたという感じがします。西洋の絵画の歴史もよく分かる、そういった美術館です。

ノートン・サイモン美術館は、中庭と敷地内の庭が広くて美しいことも特徴です。しゃれたティー・ハウスもあります。また始めに述べたように、近くにはパサデナ・オールドタウンがあります。そういった周辺まで含めて、ロサンゼルスで1日を過ごすにはよい場所だと思います。

本文中でノートン・サイモン美術館の "二押し" の作品が、ピカソの『本を持つ女』だとしましたが、この絵は「アングルを踏まえたマリー・テレーズの肖像」です。ノートン・サイモン美術館では絵の解説の横にアングル作品の写真が掲示されていました(2012年時点)。その写真と説明(英文と試訳)を以下に掲載しておきます。

この解説の最後の方でピカソとアングルの類似性があげられていますが、その中で「優美で感覚的な線(graceful, sensuous lines)」と書かれているのが印象的です。

そして、このことは "本をもつ女" に関してだけではないのかも知れません。つまり「ピカソはアングルから学んだ」とはよく言われることですが、それはアングルの絵によくある「様式化」だけでなく、「優美で感覚的な線」も学んだのかと思います。

| バーンズ・コレクション | |||

| コートールド・コレクション |

の2つです。今回はその "シリーズ" の続きとして、アメリカのカリフォルニアにあるノートン・サイモン美術館のことを書きたいと思います。

電車で行ける

ノートン・サイモン美術館はロサンゼルス近郊のパサデナにありますが、ポイントの一つはロサンゼルスのダウンタウンから電車で行けることです。

ロサンゼルスの観光スポットと言うと、クルマがないと行けないところ、ないしは大層不便なところ(バスの乗り継ぎなど)もあるのですが(ディズニーランド、ナッツベリーファームなど)、ノートン・サイモン美術館に関しては2003年にメトロの「ゴールドライン」が開通し、電車で行けるようになりました。ダウンタウンのユニオン駅から乗って「メモリアル・パーク」という駅で下車します。

パサデナ・オールドタウン

メモリアル・パーク駅からノートン・サイモン美術館までは約1.2~3kmの距離ですが、是非、歩いていきましょう。というのも途中に "パサデナ・オールドタウン地区" があるからです。

パサデナは高級住宅街ですが、その中のオールドタウン地区は、昔からのレンガ造りの建物を生かした街づくりがされています。ここには各種のショップやアート・スポット、レストラン、カフェが立ち並び、大変おしゃれな感じのエリアです。そもそもパサデナ・オールドタウンがロサンゼルスの観光・ショッピングスポットの一つになっていて、美術に興味のない人でも楽しめます。

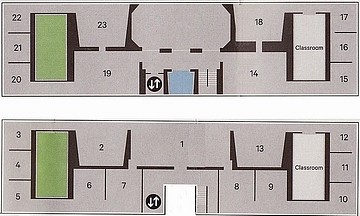

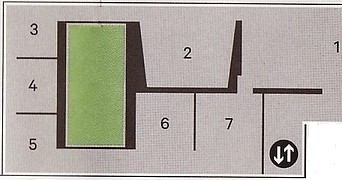

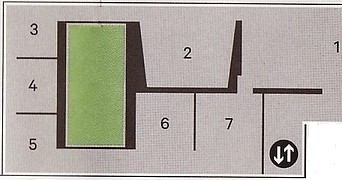

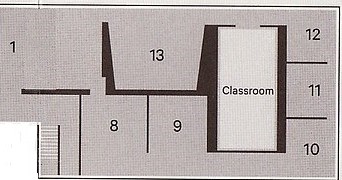

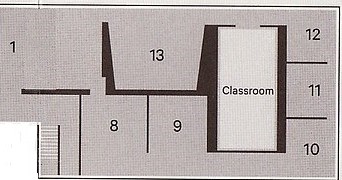

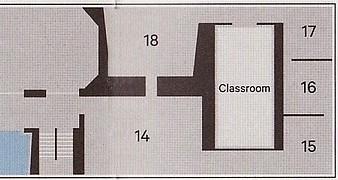

| ||

|

パサデナ・オールドタウンの界隈

| ||

私は過去3回、ノートン・サイモン美術館に行ったことがありますが、はじめの2回はクルマで、3回目は当時開通していたメトロで行きました。パサデナ・オールドタウンを散策し、ランチを食べ(KABUKI という寿司・和食レストラン)、それから美術館に行ったことを覚えています。

ノートン・サイモン美術館は、実業家であったノートン・サイモン(1907-1993)のコレクションを元に開設されたものです。その意味ではバーンズ・コレクションやコートールド・コレクションと似ています。その多くの所蔵作品のごく一部を以下に紹介します。

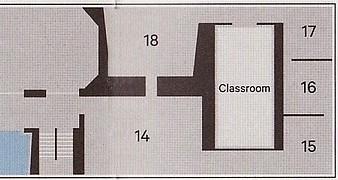

| ||

|

ノートン・サイモン美術館

| ||

スルバラン

実は次のスルバランの静物画が、個人的にはノートン・サイモン美術館の "一押し" の作品です。

| 以下に掲げる画像と英語の題名は、美術館のホームページに掲載されているものです。題名の直訳をつけました。 |

| ||

|

フランシスコ・デ・スルバラン

Francisco de Zurbaran(1598-1664) Still Life with Lemons, Oranges and a Rose(1633)

「レモンとオレンジとバラの静物」

( 62cm×110cm ) | ||

スルバランは17世紀のスペインの画家で、ベラスケスとほぼ同時代人です。ほとんどの作品は宗教画ですが、この絵は静物画です。ちなみにこの絵は『レモン、籠のオレンジ、茶碗』と呼ばれるのが普通です。プラド美術館に同じスルバランの『茶碗、アンフォラ、壷』という作品があります。

| ||

|

スルバラン

「茶碗、アンフォラ、壷」

プラド美術館

( site:www.museodelprado.es ) | ||

このプラド美術館の絵がスペイン静物画(ボデゴン。厨房画)の最高傑作という評価らしいのですが、個人的にはノートン・サイモン美術館の絵のほうが上だと感じます。アメリカの美術館にあるのが "不利" に働いているのではないでしょうか。

ノートン・サイモン美術館の『レモンとオレンジとバラの静物』は、ひょとしたら何らかの祭壇の静物を描いたものかもしれません。また、描かれているレモン、オレンジ、バラ、カップのそれぞれは、宗教的な何かの象徴かもしれない。ほとんど宗教画しか描かなかった作者を考えると、その可能性はあると思います。しかし我々としては、これを "純粋な静物画" として見たいわけです。

静物画として考えると、果物と食器を中心にした絵は他にもいっぱいあります。果物では柑橘類や葡萄、苺などが多く、食器では素焼、陶器、金属、ガラスなどが描かれます。画家が目指すのはまず、光で照らされた静物の「質感」の表現で、その描写技術を追求するわけです。このような静物画は、17世紀~18世紀のオランダ絵画にヤマのようにあるし、現代でもいろいろと描かれています。

しかし問題は「リアルな質感表現」以上のものを絵から感じられるかどうかです。この手の静物画は実際に現物を見て、その場で何かビビッと感じるものが「あるか・ないか」、それで評価をするしかない。それは極めて個人的なものだし、画像ではわからないところが多々あります。この絵を実際に見たときの「感じ」を言葉で表現するのは難しいのですが、何とか箇条書きにすると、

| ・ | 静粛 | ||

| ・ | 質素 | ||

| ・ | 澄んだ空気感 | ||

| ・ | モノが存在をしっかりと主張している | ||

| ・ | すがすがしい |

となるでしょうか。レモンと籠のオレンジとバラとカップがシンプルに横一列に並んでいるだけで、構図に作為が全くない(ように見えてしまう)のも影響しているのだと思います。本当は計算し尽くされた構図なのだろうけれど・・・・・・。描かれたレモンとオレンジのサイズが重要なのかも知れません。とにかくこの絵を見たときは率直に素晴らしいと感じました。

静物画を見て「あっ、いいな」を思ったのは、このスルバランの絵が初めてではありません。ミラノのドゥオーモの近くに「アンブロジアーナ絵画館」がありますが、そこにカラヴァッジョの「果物籠」という傑作があります。この絵も初めて見たときには感動しましたが、真横から果物籠を描くという構図のシンプルさは、スルバランに通じるものがあるような気がします。

| ||

|

カラヴァッジョ

「果物籠」(1599)

アンブロジアーナ絵画館(ミラノ)

( Wikimedia ) | ||

カニャッチ

今までの記事で宗教画をとりあげたことはほとんどなかったのですが、以前に唯一書いたマグダラのマリア( No.118「マグダラのマリア」)にちなんで、ノートン・サイモン美術館にある宗教画を取り上げます。

| ||

|

グイド・カニャッチ

Guido Cagnacci(1601-1663) Martha Rebuking Mary for her Vanity(1660)

「マリアの虚栄を責めるマルタ」

( 229cm×266cm ) | ||

何だか "騒々しい" 画面構成ですが、描かれている光景からしてキリスト教の題材と推測できます。画面の中央の床の女性はマグダラのマリアです。彼女のアトリビュート(持物)である香油の瓶が描かれています。マリアは肌を露出したり、また半裸の姿で描かれることも多い。

No.118「マグダラのマリア」に書いたように、一般に言われている「マグダラのマリア」のイメージは、聖書にある数カ所の女性の記述をパッチワークのように合体し、またその後の伝説も加味して作り上げられたものです。その中に、マグダラのマリアには姉のマルタがいて、マルタはキリストの昇天後に財産を使徒たちに寄付したが、マリアは自分の財産と美貌をもとに享楽的な生活にふけっていた、しかしその後マリアは改悛して神に帰依した、という聖書解釈(というより創作物語)があります。

そのマリアを、右側の姉のマルタが諫めている場面です。マリアはそれに従って豪華な衣装を脱ぎ捨て、宝石を床に投げやった。左の上には悪魔が描かれていて、おそらくマリアを誘惑しようとしているのでしょう。中央の天使は、そうはさせまいと必死に悪魔を追い払っています。右の上には、この家の侍女と思える女性二人が描かれている、そういう構図です。

ただしマリアの手をよく見ると、まだ宝石をつかんでいます。"回心しきれていない" マリアを描いているようであり、つまり心の葛藤を描いたのでしょう。ちなみにこの絵は普通「マグダラのマリアの回心」と呼ばれています。

西洋の古典絵画は、聖書(とギリシャ・ローマ神話)を知らないと意味がわからない、とよく言われます。確かにそうですが、聖書を熟知しているとしても意味が分からない絵がたくさんあるのですね。特に、キリストの使徒や弟子にまつわる絵画がそうで、この絵はその典型と言えそうです。聖書においてマグダラのマリアは、キリストの磔刑・埋葬・復活というキリスト教の根幹にかかわる重要場面のすべてに登場する女性です。この絵に描かれたような "マグダラのマリア" は、聖書とは無縁です。聖書の隅々まで知っていたとしてもこの絵の意味は分からない。このあたりが、キリスト教徒ではない日本人からすると "敷居が高い" ところでしょう。カトリック教国の人たちからすると常識かも知れないけれど。

しかしこの絵は、そういう宗教画としての解釈を離れたとしても、絵としての完成度が高い。強い光が劇的場面を演出しているのですが、明暗のコントラストだけでなく、外からの穏やかな光を感じます。

その中の「青」の色使いが美しい。右上の空の青、左上のガラスを通した空の微かな青、中央の天使の布と、左下のマリアが着ていたはずの衣装の高貴な(豪華な)青、そして右下のマルタの質素で "くすんだ" 青。この五箇所の青の配置が光っています。空の青はマリアが "完全に" 改悛することを示しているのでしょう。画家の技量の冴えを感じる一枚です。

クールベ

| ||

|

ギュスターヴ・クールベ

Gustave Courbet(1819-1877) Marine(1865/66)

「海」

( 50cm×61cm ) | ||

ノルマンディー地方の海を描いた作品です。スイス国境に近い山間部、オルナン出身のクールベは、大人になってから初めて海を見て感激したそうです。そして海の光景を多く描きました。全部で170点ほどあるとされます。我々が良く知っているのは、上野の国立西洋美術館やオルセー美術館にあるような「波が海岸に激しく打ち寄せる光景」の絵ですが、この絵は違います。「海」とはいいながら、海らしきものはあまり見あたりません。

遠浅の海で、潮の干満差が大きく、引き潮の時には広い干潟が出現する、その干潟を描いたと思われます。画面の3分の2以上は空で、湾の向こうにあると思える低い山が遠くに見えます。写実絵画なのだろうけれど、後の印象派の絵のようにも見えるし、それを通り越して抽象画のような感じもある。青と白とバラ色の色使いが美しい、よい作品だと思います。

マネ

| ||

|

エドゥアール・マネ

Edouard Manet(1832-1883) The Ragpicker(1865/70)

「くず拾い」

( 195cm×131cm ) | ||

No.36「ベラスケスへのオマージュ」で次のようなことを書きました。

| ◆ | マネはプラド美術館を訪れ、ベラスケスの『道化師パブロ・デ・バリャドリード』に感銘を受けた。 | ||

| ◆ | 帰国後、ベラスケスへのオマージュとして『悲劇役者』(1866。ワシントン・ナショナル・ギャラリー)を描いた。 | ||

| ◆ | さらに、その一環として有名な『笛を吹く少年』(1866。オルセー美術館)を描いた。 |

ノートン・サイモン美術館の『くず拾い』も、まさにベラスケスの『道化師パブロ・デ・バリャドリード』(No.36参照)の影響を感じる作品です。

ベラスケスの絵とマネのこの作品に共通するのは「背景をほとんど描かずに人物の全身像を描く」という手法です。かつ、職業に携わる人物の存在感を活写している。この絵もまた、マネが "ベラスケスの弟子" であることを表しているのでした。

ちなみに「くず拾い」というテーマでは、ボナールも描いていますね。No.95で書いた「バーンズ・コレクション」にボナールの「The Ragpickers」という作品があります(コレクションの Room 3 West Wall)。マネよりは40年ほど後の作品ですが、都市化が進んだパリの実状を描いたと言えるでしょう。社会における最下層の人であり、今で言うならホームレスでしょうが、そういうテーマにも斬新さを感じます。

もう一枚のマネ作品、『魚とエビのある静物』です。

|

| ||

|

エドゥアール・マネ

Edouard Manet Still Life with Fish and Shrimp(1864)

「魚とエビのある静物」

(45cm×73cm) | ||

No.155「コートールド・コレクション」で、マネの静物画が素晴らしいことを書きました。これはコートールド・コレクションを代表する作品と言える『フォーリーベルジェールのバー』に描かれた「カウンターの上の薔薇とミカン」のことでした。この絵以外に、マネの静物画を今まで2点とりあげています。

| 「アスパラガス」(1880) No.3「ドイツ料理万歳」 | |||

| 「スモモ」(1880) No.111「肖像画切り裂き事件」 |

ノートン・サイモン美術館の『魚とエビのある静物』も優れた作品です。"テーブルの海産物" というテーマはフランドル絵画によくありますが、このように画面の中心に "ゴロッと魚が一匹横たわっている図" はめすらしいのではと思います。『アスパラガス』も『スモモ』もそうですが、画家は明らかに魚にしかない固有の質感や雰囲気の表現だけに興味を持っています。印象派の先駆者らしい筆さばきで "鮮魚" の感じをうまくとらえていると思います。

ドガ

ノートン・サイモン美術館はドガの作品が非常に充実しています。それも油絵やパステル画だけでなく、彫刻がそろっている。彫刻といっても、ほとんどは No.86「ドガとメアリー・カサット」に出てきた "マケット" というやつです。ポーズの研究のために画家が制作した小さな彫刻です。この美術館には「踊り子」や「馬」のマケットがたくさんあって、それとともに「踊り子」や「馬」を画題とする絵が展示されています。ドガの制作態度がよく分かります。

| ||

|

| ||

なお、No.86で紹介した原田マハ氏の『エトワール』という短編小説は『14歳の小さな踊り子』という(マケットではない)ドガの彫刻がテーマになっていましたが、その像もあります(上の画像)。

ノートン・サイモン美術館が所蔵するドガの絵画作品を一つだけあげると、次の「Waiting」というパステル画です。母親と娘の踊り子でしょうか、何かを待っています。おそらくオーディションとか、何らかの試験、ないしは単に出番を待っているのかもしれない。踊り子は、待ち時間のあいだに手で足の踝をさすっているようです。一方の母親は緊張してじっと顔を前に向けている。視線には何も入っていないはずです。

ある一瞬を切り取る、というドガの画風が現れた一枚です。俯瞰する構図をとり、女性の表情を全く描かない、という描きかたも印象的です。

| ||

|

エドガー・ドガ

Edgar Degas(1834-1917) Waiting(1879/82)

「待つ」

( 48cm×61cm ) | ||

ゴッホ

| ||

|

フィンセント・ファン・ゴッホ

Vincent van Gogh(1853-1890) The Mulberry Tree(1889)

「桑の木」

( 54cm×65cm ) | ||

Mulberry とは「桑の実」のことですね。ということはこの絵は「桑の木 = 日本で言うヤマグワ」を描いたものです。

しかしこの絵から受ける印象として、黄葉になったヤマグワを描くことが目的という感じはしません。すべての形がうねっていて、現実とは遊離しています。そのように見えたというより、現実の形そのものには画家の関心がないようです。

| |||

|

ヤマグワの実のと黄葉

(site:www.tokyo-park.or.jp) | |||

画面に描かれている橙色のものは何でしょうか。必ずしも明確ではないのですが、個人的には「ヤマグワの実 = Mulberry」と解釈することにしています。もっとも、桑の実にしては大きすぎるし、それに色が変です。桑の葉が黄色に染まるとき、まだ残っている完熟した桑の実は橙色ではなく、赤黒いというか、人の目には黒く見えるものです。しかし画家にとってそれはどうでもよい。この位置に橙色を "分かるように" 配することが重要だったのでしょう。

黄・青をメインに緑・橙を配して絵を描く・・・・・・。まるで美術の演習のようですが、ゴッホの手にかかるとこういう絵になってしまうわけです。画家のずば抜けた色彩感覚を感じる一枚です。

余談ですが、前に掲げたカラヴァッジョの『果物籠』という絵にも、一見して桑(ヤマグワ)と分かる植物が描かれています。桑の若い木は葉に不規則な亀裂が入ることが特徴で、こういう形の葉は、人になじみのある木ではまず桑です。『果物籠』というタイトルの絵に桑を描き込むのは日本人からすると違和感があるのですが、これは当然、西欧文化においては「桑 = 実(Mulberry)= 果物」ということでしょう。もちろん東アジア文化では「桑 = 葉 = 養蚕」です。

なお、ノートン・サイモン美術館にはゴッホが母親を描いた肖像画があります。妹から送られてきた写真をもとに描いたものです。

|

フィンセント・ファン・ゴッホ Portrait of the Artist's Mother(1888) |

「画家の母の肖像」 ( 41cm×32cm ) |

アンリ・ルソー

| ||

|

アンリ・ルソー

Henri Rousseau(1844-1910) Exotic Landscape(1910)

「異国の風景」

( 130cm×163cm ) | ||

"空想の中の熱帯のジャングル" といった風情の作品です。こういったタイプの絵はルソー作品によくあります。以前の記事でとりあげた例では、No.72「楽園のカンヴァス」で引用した『夢』『蛇使いの女』、No.95「バーンズ・コレクション」の『虎に襲われる斥候』(Room 14 North Wall)『熱帯の森を散歩する女』『原始林の猿とオウム』(Room 11 North Wall)などです。

一連の絵で感じるのは「植物」や「緑」に対する画家の強いこだわりです。「植物でカンヴァスを埋め尽くすために、わざわざ見たこともない熱帯のジャングルを描いている」という感じがします。No.155「コートールド・コレクション」で引用した『税関』という絵を思い出します。パリの南門の税関を描いているはずなのに「ありえないほどの緑」が溢れている。つまり、パリの税関なら違和感が出くる、しかし異国の熱帯ならいいだろう、みたいな・・・・・・。

パリでの生活が長い画家にとって、都市化が進む大都会からどんどん失われていく「緑」に対する郷愁を絵にした、それが "ジャングル・シリーズ" であり、画家にとっての楽園だった・・・・・・。そんなことを想像したりします。

モディリアーニ

| ||

|

アメディオ・モディリアーニ

Amedeo Modigliani(1884-1920) Portrait of the Artist's Wife,Jeanne Hebuterne(1918)

「画家の妻、ジャンヌ・エビュテルヌの肖像」

( 101cm×66cm ) | ||

妻のジャンヌを描いた絵ですが、その形といい、目の描き方といい、モディリアーニの絵の一つの典型です。ジャンヌも非常に落ち着いていて、穏やかという感じを受けます。

ジャンヌを描いた絵は多くありますが、この絵はモディリアーニが妻のジャンヌを最もヴィーナスに引き寄せて描いた絵だと思います。ヴィーナスとは、もちろんボッティチェリが「ヴィーナスの誕生」で描いた女性像です。

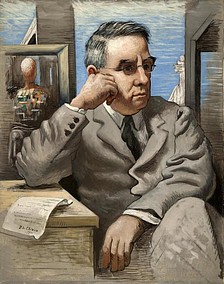

ピカソ

| ||

|

パブロ・ピカソ

Pablo Picasso(1881-1973) Woman with a Book(1932)

「本を持つ女」

( 131cm×98cm ) | ||

ノートン・サイモン美術館のホームページに次のような意味のことが書いてあります。

| この絵は、ピカソがアングルの『モワテシエ夫人の肖像』を踏まえ、マリー=テレーズを描いたものである。 |

実際に美術館に行くと、このピカソの絵の解説の横にアングルの絵の写真が掲示されていました。

| ||

|

ドミニク・アングル

「モワテシエ夫人の肖像」(1856) ロンドン・ナショナル・ギャラリー ( site:www.nationalgallery.org.uk ) | ||

なるほど、と思います。ピカソの絵の後ろの方に "黄色い額縁の絵のようなもの" がかかっているのですが、実はこれは『モワテシエ夫人の肖像』における "鏡に映った横顔" なのですね。またピカソの絵では女性が本を妙な形に開いていますが、これはアングルの絵の「扇」に似せたということでしょう。ピカソは "アングルを踏まえて描いた" という証拠を絵の中に残したわけです。

ピカソの「アングルを踏まえた絵」は、この絵だけでなくいろいろあると言います。No.72で引用した原田マハ氏の『楽園のカンヴァス』に、

| ・ | ピカソはアングルから様式化を学んだ。 | ||

| ・ | 様式化があって、その究極に抽象化がある。 |

という意味のことが書かれていました。小説の中の人物の発言ですが、作者の(ないしは美術界の)意見が入っていると見ていいと思います。確かにアングルが人物を描いた絵には、一見リアリズムのように見えながら、よく見ると「異様に引き延ばされた人体 = 現実にはありえないデフォルメ」がよくあります。そういえば『モワテシエ夫人の肖像』も、鏡に映った夫人の顔は、光学的にはありえない配置・構図です。

その『モワテシエ夫人の肖像』ですが、アングルはこの絵の5年前にも肖像画を描いています。それは夫人の立像で、アメリカのワシントン D.C.のナショナル・ギャラリーにあります。

| ||

|

ドミニク・アングル

「モワテシエ夫人の肖像」(1851)

ワシントン・ナショナル・ギャラリー

( site : www.nga.gov ) | ||

2つの絵から伝わってくるのは、夫人の "豊満でふくよかな感じ" であり、"ギリシャ・ローマ彫刻によくあるような彫りの深い古典的な顔立ち" です。これはピカソのいわゆる「新古典主義の時代」の絵に描かれた人物像を連想させます。特に額と鼻筋がつながっている顔立ちはピカソの人物像とそっくりだと思うのです。ピカソの「新古典主義の時代」の絵は『モワテシエ夫人の肖像』を始めとするアングル作品、特に古典的風貌の人物像に触発されたのではないでしょうか。

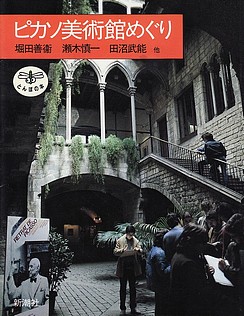

| |||

|

原田マハ「モダン」

表紙の絵は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)が所蔵するピカソの「鏡の前の少女」

| |||

この MoMA の絵は、No.150「クリスティーナの世界」で引用した原田氏の短編小説集『モダン』の表紙になりました。モダン・アートの殿堂である MoMA を舞台とし、モダン・アートをテーマにした短編集だから『モダン』という本の題名になっているわけです。その表紙にピカソの『鏡の前の少女』を採用するということは、この絵は MoMA が所有するモダン・アートの代表格ということでしょう(少なくとも原田氏の考えでは)。

だとすると、ノートン・サイモン美術館の『本をもつ女』もモダン・アートの代 表格と言っていいのではないか。そして、描かれているテーマの影響だと思うのですが、ノートン・サイモンの絵の方が MoMA の絵より "品がある" 感じがします。

黒くて太い線で画面を区切り、強い色彩を乱舞させるという "どぎつい" 絵画手法だけれど、絵の全体から受ける印象は不思議と落ち着いていて、すっきりとしています。女性の可愛らしさや色香もしっかりと出ている。それでいて、ピカソの絵に時として見かける "下品な感じ" がありません。

ノートン・サイモン美術館のホームページの解説にもあるのですが、20世紀の画家の大きな仕事は「抽象と具象のバランスをどうとるか」だったわけです。『本をもつ女』は『鏡の前の少女』と似ていると書きましたが、"抽象化の度合い" は明らかに違います。ピカソも、同じモデルを描きつつ、いろいろと試行しているのです。一歩間違えば駄作になりかねないような微妙な均衡の上にこの絵は成り立っているようで、大変にいい絵だと思います。この作品は、スルバランに次いでノートン・サイモン美術館の「二押し」の作品です。

個人的には、ノートン・サイモン美術館の「一押し」がスルバラン、「二押し」がこのピカソなのですが、二つとも(たまたま)スペイン人の作品です。そして、スルバランはプラド美術館の静物よりも訴えてくるものがあり、ピカソは MoMA のマリー=テレーズよりも素晴らしい・・・・・・。というのが言い過ぎなら、プラド美術館とMoMAと同等の作品がノートン・サイモン美術館にある・・・・・・。この美術館のレベルの高さを象徴しています。

ノートン・サイモン美術館

ノートン・サイモン美術館が所蔵している欧米の絵画は、上にあげた以外にも、ルネサンス以前の宗教画の数々から始まり、有名な画家では、

| リッピ、ボッティチェリ、ラファエロ、エル・グレコ、ルーベンス、レーニ、ロラン、ルイスダール、レンブラント、ハルス、シャルダン、ゴヤ、ヴジェ=ルブラン、アングル、コロー、ドービニー、ドーミエ、ファンタン=ラトゥール、セザンヌ、モネ、ルノワール、ピサロ、ロートレック、ゴーギャン、ボナール、シャヴァンヌ、マティス、ルオー、ブラック、カンディンスキー、クレー、サム・フランシス、ウォーホール |

などの作品があります(絵を紹介した画家を除く)。またこの美術館は広重の浮世絵を大量に所蔵していて、さらに北斎もあります。私が3回目に行ったときには、広重の『富士三十六景』や『名所江戸百景』からの数枚が展示してありました。

この美術館は、全体的に質が高く「中庸でノーマルなコレクション」という感じです。No.95 で紹介した「バーンズ・コレクション」と比較すると、それが鮮明です。バーンズ・コレクションは、ルノワールが 181点あるとか、セザンヌやマティスも大量にあるとか、23ある展示室にはアメリカ絵画が少なくとも2点あるとか、コレクターの「強いこだわり」が随所にあるのですが、ノートン・サイモン美術館にはそれはありません。美術好きの実業家が大金持ちになり、有名画家の良い絵を素直に集めたという感じがします。西洋の絵画の歴史もよく分かる、そういった美術館です。

| 蛇足ですが、バーンズ・コレクションと違って、ここは "普通の美術館" です。展示替えや貸し出しで、上にかかげた作品も常に展示してあるとは限りません。ホームページを見ると、ドガの『Waiting』は今は展示していないようです(2015年10月17日現在)。パステル画を常時展示するのは難しいのかもしれません。 |

ノートン・サイモン美術館は、中庭と敷地内の庭が広くて美しいことも特徴です。しゃれたティー・ハウスもあります。また始めに述べたように、近くにはパサデナ・オールドタウンがあります。そういった周辺まで含めて、ロサンゼルスで1日を過ごすにはよい場所だと思います。

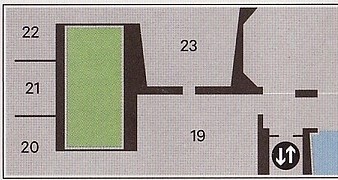

| ||

|

ノートン・サイモン美術館の庭

| ||

| 補記:本を持つ女 |

本文中でノートン・サイモン美術館の "二押し" の作品が、ピカソの『本を持つ女』だとしましたが、この絵は「アングルを踏まえたマリー・テレーズの肖像」です。ノートン・サイモン美術館では絵の解説の横にアングル作品の写真が掲示されていました(2012年時点)。その写真と説明(英文と試訳)を以下に掲載しておきます。

| ||

|

ノートン・サイモン美術館の「本を持つ女」の説明パネルとアングル作品の写真(2012年)。

| ||

|

この解説の最後の方でピカソとアングルの類似性があげられていますが、その中で「優美で感覚的な線(graceful, sensuous lines)」と書かれているのが印象的です。

そして、このことは "本をもつ女" に関してだけではないのかも知れません。つまり「ピカソはアングルから学んだ」とはよく言われることですが、それはアングルの絵によくある「様式化」だけでなく、「優美で感覚的な線」も学んだのかと思います。

No.156 - 世界で2番目に有名な絵 [アート]

前回の No.155「コートールド・コレクション」で、日本女子大学の及川教授の、

という主旨の発言を紹介しました。これはあるIT企業(JBCC)の情報誌に掲載された対談の一部です。その対談で及川教授は別の発言をしていました。大変興味をそそられたので、その部分を紹介したいと思います(下線は原文にありません)。

このくだりを読んで、なるほどと思いました。及川教授の、

という主旨の発言に共感するものがあったからです。この絵の世界における通称は「The Great Wave」もしくは「The Big Wave」です。なお日本語題名の「浪裏」は「波裏」と表記されることもあります。

海外旅行に行くと、絵のポスターや絵はがきを売っている店があります。もちろんその「ご当地(画家や題材)に関する絵」が多いわけですが、世界の有名な絵のポスターや絵はがきも売っていたりする。美術館のミュージアム・ショップにも、その美術館の絵だけでなく、一般に有名な絵のカードや複製があったりします。そういうところで「The Great Wave」は何回か見かけた記憶があるのです。

私の配偶者は、この絵の "波頭" の部分だけを取り出して巨大なオブジェにしたものにヨーロッパの街中で遭遇しました(ドレスデン。次の画像)。また私もプラド美術館のミュージアムショップで、「神奈川沖浪裏」をもとに自由に発想を膨らませて作られた子供向け絵本を見かけたことがあります。

(ドレスデン。後ろに見えるのはエルベ河)

街のオブジェになったり絵本になったりと、単に絵が紹介されたり複製画が売られるだけなく、絵のもつイメージが増殖しているわけで、この絵の認知度は相当高いと推測できます。

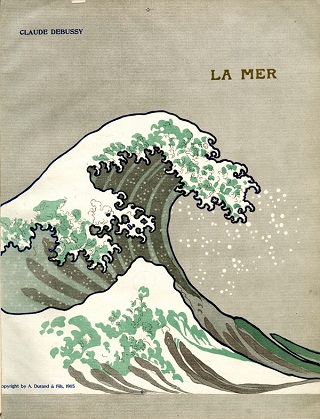

北斎のこの版画は、19世紀後半からヨーロッパで知られていました。有名なのはドビュッシーの交響詩「海」(1905)です。その楽譜が出版されたとき、表紙に使われたのが北斎の「The Great Wave」でした。そもそもドビュッシーの作曲の契機になったのが、この絵を見たことだと言われています。また、ラヴェルが作曲したピアノ組曲「鏡」(1905)の第3曲「海原の小舟」も「The Great Wave」からインスピレーションを得て作曲されたものと言われています。

ドビュッシーに戻りますと、作曲家にとって書き上げた楽譜は、いわば「命」のはずです。アーティストが自分の命とも言うべき出版物の表紙に別のアーティストの作品(絵)をもってくるということは、その絵、ないしは絵の作者に対する "オマージュ" だと考えられます。ドビュッシーは北斎を見て、どこにでもある波をアートに仕立てたことに感じ入り「自分は音楽で」と考えたとしても、それはありうることだし、楽譜の表紙からすると "ごく自然な推測" だと思います。

次の写真はドビュッシーがストラヴィンスキーと写っている写真です。音楽に変革をもたらした両巨人のツーショットですが、後ろの壁に2枚の浮世絵が飾られていて、そのうちの上の方は『神奈川沖浪裏』です。ちなみに写真を撮影したのは、これも著名作曲家のサティです。

そのドビュッシーと一時 "親しい仲" だったのが、2歳年下の彫刻家、カミーユ・クローデルです。彼女はロダンの弟子ですが、その彼女も北斎に影響を受けた彫刻を作っているのです。そのあたりの事情を、木々康子氏の本から引用します。

二人の中は4年ほどで終わるのですが、ドビュッシーは別れた後もカミーユを想っていたそうです。またカミーユも、有名な「ワルツ」という彫刻をドビュッシーに贈ると約束した、とあります。カミーユ・クローデルが北斎に影響を受けたとされる彫刻は、パリのロダン美術館にある『波』という作品です。

以上は北斎の影響を受けた絵・彫刻・音楽などのアート作品ですが、『神奈川沖浪裏』はさらに現代のデザインの分野にも影響しています。その一つの例ですが、ボードショーツ(サーフィン用のショートパンツ)で有名なアパレル・ブランドに Quiksilver(クイックシルバー。スペルに c はない)があります。もともとオーストラリア発のブランドですが、現在はアメリカ・カリフォルニア州のハンチントンビーチに本社があります。この Quiksilver のロゴは、北斎の『神奈川沖浪裏』を図案化したものです。ということは、このロゴには富士山がデザインされていることにもなります。

Quiksilver の創始者が『神奈川沖浪裏』に感動してロゴにしたそうですが、絵に描かれた舟をサーフボードに見立てると、いかにもサーフィンに似つかわしい。"The Great(Big)Wave" というタイトルの絵をボードショーツのブランド・ロゴにするのはまさにピッタリだと思います。

神奈川沖とは江戸時代の神奈川宿の沖で、つまり東京湾のどこかでしょうが、現代人としては湘南の海と考えてもよいわけです。鎌倉・藤沢・茅ヶ崎の湘南海岸でサーフィンを楽しむ日本人サーファーは、是非とも Quiksilver のボードショーツを着用して欲しい気がします。

本題の「世界で2番目に有名な絵」に戻ります。冒頭に引用した及川教授の発言を読んだときに思ったのですが、「The Great Wave(神奈川沖浪裏)が世界で2番目に有名な絵」というのは、そこまでは断言出来ないのではないでしょうか。つまり「モナ・リザが世界で1番有名な絵」とは誰もが認めるでしょうが、2番目というのは果たしてどうなのか。

が実状に近いのではと思ったのです。ということで、以下に「世界で2番目に有名な絵の候補」をいろいろと推測してみたいと思います。

「世界で2番目に有名」とは?

推測の前提として「世界で2番目に有名」という言葉の定義をする必要があります。まず「世界で」のところですが、対象は世界中の国々であり、特定の地域・文化圏ではないこととします。かつ、美術の愛好家というのではなく、普通の人、美術に関心がない人までも含みます。また子供は別にして、老若男女すべてということにします。

次に「有名な」の定義ですが、

という3つの条件が満たされることとします。① の「知っている」だけでは「有名」というには弱い。① に加えて、② か ③ のどちらかという条件にすると候補は断然増えるでしょうが(それでもいいとは思いますが)ここでは「厳格に」① ② ③ のアンド条件だと考えます。

もちろんアンケート調査ができるわけではありません。そんな調査をするメディアもないと思います。そこで ① ② ③ を満たしやすい「付加条件」を想定して推定の助けにしたいと思います。

まず、多くの人が「① 絵を知っている」ためには、

ことが重要でしょう。そういう絵は「世界で有名」の定義からして有利になります。もちろんこういった条件がなくても多くの人に認知されていればよいわけですが、一般論としての "有利な条件" ということです。また「② 画家の名前が言える」ためには、

と断然有利です。さらに「③題名を言える」ためには、

と有利になります。こうなると、各国の義務教育の教科書に出てくるような絵や画家が候補になる気もしますが、現在はメディアが発達しているので、それだけでは決まらないでしょう。

2番目に有名な絵の候補

以上の「条件」を前提に「世界で2番目に有名な絵の候補」をあげてみたいと思います。

まず対談に出てきた『ゴッホのひまわり』です。これは鋭い指摘で「世界で2番目に有名な絵の候補」に十分なると思います。花瓶の向日葵の束をカンヴァスに "ドン" と描いた画家はあまりいないし、モチーフがシンプルで、絵としてのインパクトも強い。そもそも向日葵という花が、突出して "インパクトの強い花" です。これが「アイリス」や「白いバラ」だと、ここまで有名にはならないのですね(メトロポリタンにゴッホの傑作があるけれど)。花そのものに "威力" があり、また世界の多くの地域で栽培されてもいる。題名の「ひまわり(Sunflowers)」も簡潔で覚えやすい。さらにゴッホは超有名な画家です。

しかし「世界で有名な絵のランキング」にとって非常に残念なのは『ゴッホのひまわり』は複数あることですね。「花瓶の向日葵の束」という構図に限定しても、消失したものを除いて現存する作品が6点あり、そのうち美術館で見られる絵は5点あります。描かれている向日葵の本数とともにリストすると、

となります(そのほかに3本のひまわりの絵がある)。つまり『ゴッホのひまわり』は "作品群" なのです。どれかがダントツに有名というわけではありません。普通、写真などでよく見かけるのは15本の3作品で、日本ではもちろん東京の作品ですが、ミュンヘンとフィラデルフィアの12本も捨てがたい。つまり『ゴッホのひまわり』が「世界で2番目に有名な絵』だとすると、2番目が5つあることになります。これはちょっと "マイナス・ポイント" になるでしょう。

19世紀の近代絵画つながりで他の2番目候補をあげると、『ドガの踊り子』も『ゴッホのひまわり』と似たような事情にあります。写真を見せられて「知っています。ドガの踊り子です」と答えられる人は世界にものすごくいる気がします。

しかしドガが描いた踊り子の絵は、有名なものだけで複数あります。最も有名なのはオルセー美術館の絵でしょうが、前回紹介したコートールド・コレクションの絵もよく見る絵です。むしろこちらの方が踊り子らしい感じもする。オルセーの絵がよく知られているのは、コートールド・ギャラリーよりは桁違いに有名な "オルセー美術館にあるから" という気がします。『ドガの踊り子』が世界で2番目に有名だとすると、2番目が絵としては確定しない。

しかも『ゴッホのひまわり』とは違って『ドガの踊り子』は構図が多様です。それこそが芸術家としての創造性の発揮であり、デッサンや習作は別にして、ドガは全く同じ構図の完成作を6枚も7枚も描くというような "アマチュアっぽい" ことはしないわけです。しかしこのことが「有名な絵ランキング」にとっては "減点" の対象になるでしょう。

19世紀の著名画家をもっと考えてみると、印象派の巨匠、クロード・モネはどうでしょうか。『モネの睡蓮』は著名ですが、睡蓮の絵は『ゴッホのひまわり』や『ドガの踊り子』以上にたくさんあります。写真を見せられて「知っています。モネの睡蓮です」と答えられる人は多数いるでしょうが、世界で2番目に有名だとすると、2番目が絵としては全く確定しないことになります。

では『睡蓮』がだめなら、パリのマルモッタン美術館に1枚しかない『印象・日の出』はどうか。この絵の "難点" は、朝靄のたちこめる港にボーッと昇った太陽というモチーフが、絵全体のインパクトとしては弱いことです。そういう、少々霞んだ朝の空気感から受ける人間心理をダイレクトにカンヴァスに定着したのが「印象派」の印象派たるゆえんであり、絵画史を塗り変えた作品なのだけれど・・・・・・。

ルノワールはどうでしょうか。ルノワールの「かわいらしい少女の絵」や「家庭的な雰囲気の中にいる複数の女性の絵」(たとえばピアノを弾く光景)には、大変に有名な絵があります。しかしそういうジャンルのルノワールの絵は複数あって、どれかがダントツに有名というわけではないと思います。パリの風俗を活写した絵としては『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場』が非常に有名ですが、この絵の "難点" は、題名が(フランス人以外には)難しいことです。

その他、マネ、セザンヌ、マティスなどを考えてみても、傑作はたくさんあるけれどダントツに有名な "この1枚" が思い当たりません。「ミレーの落穂拾い」は有力な感じがしますが、淡々とした農家の日常を描いたという画題のインパクトが弱いような気がします。そういう画題を芸術にしたのが価値なのだけれど。

少しだけ時代を遡ってドラクロワはどうでしょうか。ルーブルに『民衆を導く自由の女神』という有名な絵があります。絵の題名として「自由の女神」ないしは「自由」でもよいとするなら、この絵は「世界で2番目に有名」の候補になる感じもします。

しかし問題は絵のモチーフです。描かれた文化的背景を全く知らない人にとってみると、この絵は「死屍累々の男の中を、裸のお姉さんが進んでいる不思議な絵」としか見えないでしょう。この絵はフランス革命の理念(実際には1830年の7月革命)を表していて、「裸のお姉さん」は「自由」の擬人化であり、フランス語の題名を直訳すると「民衆を率いる自由」となるわけです。

しかし世界にはいろんな文化があり、こういうフランス史や西欧文化(抽象概念の擬人化)ベッタリの絵は「世界で2番目に有名」と言えるほどには広まりにくいのではないかと思います。自由の女神がフランス国旗を持っていたりするのも、グローバル視点ではマイナス・ポイントになるでしょう。

18 - 19世紀の絵画

ルーブルつながりでは「ナポレオンの戴冠式」も有名ですが、この絵も「フランスの歴史ベッタリの(当時における)プロパガンダ絵画」というのがマイナス・ポイントになるし、それに、この絵の作者名を即答できる人は多くはないのではと思います(= ダヴィッド)。

ダヴィッドの同時代人に、スペインのゴヤがいます。『ゴヤの裸のマハ、着衣のマハ』の2部作はどうでしょうか。この作品の "難点" は2枚でペアということと、それをさしおいたとしても、女性の裸体を描いていることです。「世界」というレベルで考えると女性の裸体がオープンになることを嫌う、ないしはタブーになっている文化圏があります。「世界で2番目」とするには問題があるような気がします。それはドラクロワの『民衆を導く自由の女神』も同じでした。

17世紀の絵画

時代を遡って、17世紀の絵画で「世界で2番目に有名な絵」の候補を探すと、やはりフェルメールの『真珠の耳飾りの少女』でしょう。女性の肖像画はいっぱいありますが、「女性の振り向きざまを視線を合わせる構図で描いた "西洋版・見返り美人" の絵」というのは極めて少ない。名のある絵ではグイド・レーニの『ベアトリーチェ・チェンチの肖像』、ヴィンターハルターの『オーストリア皇后エリザベートの肖像』ぐらいでしょう。この絵の独自性と、少女の表情から受けるインパクトの強さは、有名になる素質十分といったところです。

しかし、フェルメールの人気は最近の数十年のことだと言いますね。「世界」というレベルで考えたとき、この絵の浸透度合いはどうか、少々疑問になるところです。日本でも「フェルメール、フェルメール」と大騒ぎするようになったのは、せいぜいこの20年程度でしょう。それと、題名が少々長いのが気にかかる。ただし、題名は画家がつけたわけではないので『真珠の耳飾り』でもよいし、別名である『青いターバンの少女』でもいいわけです。

17世紀の絵画ということで考えると、ベラスケス、ルーベンス、レンブラントといったビッグ・ネームがあるわけですが、作品の芸術的価値は別にしてダントツに「世界で」有名な1枚という視点だけで考えると、いずれも弱いと考えます。

ルネサンス絵画

では時代をさらに遡って、イタリア・ルネサンス期の絵画はどうか。まず思いつくのは『ダ・ヴィンチの最後の晩餐』でしょう。

しかし「最後の晩餐」の難点は、1番目も2番目もダ・ヴィンチではおもしろくない(?)ということです。さらにもっと本質的には、この絵のテーマがキリスト教そのものだということです。「世界」という範囲で考えるとキリスト教と無関係な人たちも多いし、それどころかキリスト教と対立している人たちがいる。たとえばイスラム教の世界人口は15億人と言いますね。イスラム教の人たちにとってダ・ヴィンチの「最後の晩餐」はよく知られた絵なのかどうか。どうも違うような気がします。もちろん大多数のイスラム教徒の人たちはキリスト教徒と仲良くしようと考えていると思いますが・・・・・・。

宗教画であることがマイナス点になるという事情は「ラファエロの聖母」や「ミケランジェロの最後の審判」も同じです。ラファエロの聖母は "似たような絵" が何枚かあり(『聖母子とヨハネ』『牧場の聖母』『大公の聖母』など)、ピンポイントで特定するのが難しいという問題点もあります。"似たような絵" をたくさん描いたからこそ「聖母の画家」なのです。

では、ルネサンス期の「キリスト教とは無関係な絵画」はどうでしょうか。その筆頭は『ボッティチェリのヴィーナスの誕生』でしょう。これは有名な絵ですが、いくつか問題点があって、まずキリスト教とは無縁だけれどもギリシャ神話という、これまた特定文化圏のモチーフであることです。さらに "女性の裸" を描いたことがこの絵の西洋絵画史上における革命なのだけれど、それを嫌う人たちが世界にはいるに違いない。ボッティチェリという画家の名前も言いにくいし、覚えにくい。ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロよりは、画家の有名度においてワン・ランク下がるような気がします。

20世紀 - ピカソ

時代を逆に20世紀に向けると、超有名画家であるピカソが思い浮かびます。『ピカソのゲルニカ』はどうでしょうか。確かにこれは有名という感じがします。

しかし難点は、ゲルニカがスペインの小さな都市の名前であり、かつ絵のモチーフがスペイン内戦という20世紀の歴史に根ざしていることです。それだからこそ、この絵の意義があるのだけど・・・・・・。モチーフとしても、何が描かれているのかが一見しただけでは分かりにくい。歴史的背景を知ってよく見ると圧倒される、という絵なのです。

「アヴィニョンの娘たち」という、これまたピカソの有名な絵もありますが、これは「絵画の革命」だから有名なのであって、果たして美術に関心がない人からみてどうなのか、大いに疑問が残るところです。

「ゲルニカ」や「アヴィニョンの娘たち」よりも、ひょとしたら世界で2番目に有名の候補になりやすいのは『ピカソの泣く女』でしょう。モチーフはシンプルだし、絵のインパクトも強い。題名も簡潔です。この絵に問題があるとしたら、絵としてのインパクトが強い分、キュビズムという絵画手法に違和感を覚える人が多いのではと想像されることです。それが絵の浸透にネックになるのではないか。

北斎の強力なライバル

以上のように順に考えてみると『葛飾北斎の神奈川沖浪裏』=『Hokusai の The Great Wave (The Big Wave)』は、世界で2番目に有名な絵の候補であるだけでなく、極めて有力な候補だと言えそうです。最初に引用した及川教授の「(世界で2番目に有名な絵は)葛飾北斎の大波の絵と言われています」という発言も、一部の美術関係者の憶測ではなく、それなりの根拠がある信憑性が高い話だと考えられるのです。

・・・・・・ と、安心するのはまだ早いことに気づきました。北斎の「強力なライバル」があることに思い立ったのです。それは『ムンクの叫び』です。

この絵はまず、何が描かれているかが一目瞭然であり、題名も絵をストレートに表していて、単純で覚えやすい。ムンク独特の表現手法が強烈で、他にはあまりなく、印象に残りやすい。画家の名前はピカソやダ・ヴィンチほどには有名でないが、それを言い出すと Hokusai も同じです。『叫び』を知って "ムンク" の名を覚えた人も多いはずだし、逆にムンクの作品はこれしか知らない人も多いと思える。このあたりは Hokusai と似ているでしょう。この絵は2番目に有名の候補になりうるし、しかもかなりの有力候補ではないでしょうか。

『ムンクの叫び』について思い当ることがあります。![[げっそり]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/252.gif) は docomo/au 共通絵文字で「げっそり」という名前がついていますが、実はこれは『ムンクの叫び』にヒントを得てデザインされたものではないでしょうか。叫んでいるのは「げっそり」と痩せた人です。だとしたら、その影響力や恐るべしということになります。北斎もうかうかしていられない。

は docomo/au 共通絵文字で「げっそり」という名前がついていますが、実はこれは『ムンクの叫び』にヒントを得てデザインされたものではないでしょうか。叫んでいるのは「げっそり」と痩せた人です。だとしたら、その影響力や恐るべしということになります。北斎もうかうかしていられない。

考えてみると『The Great Wave』と『叫び』には次のような共通点があります。

などです。ちなみに北斎の波の装飾的表現は、別に北斎独自のものではありませんが、それはあくまで「日本人だからそう考える」わけです。日本美術史を知らない世界の多く人にとって、あの波の表現方法は「Hokusai の Wave」であり、また「Hokusai」の名はこの絵で知った、ないしは「Hokusai」の作品はこれしか知らない、という人は多いと思います。

北斎の "ライバル" ということでは『ゴッホのひまわり』『ピカソの泣く女』『フェルメールの真珠の耳飾りの少女』なども有力なことには違いありません。今まで書いたように、それぞれ難点があるけれど・・・・・・。

「世界で2番目に有名な絵」は何か、「葛飾北斎の神奈川沖浪裏」はその最有力候補ではないかという考察(?)を通して感じたことが2つあります。それを以下に書きます。これは "まじめな" 考察です。

『モナ・リザ』という特別な存在

「世界で2番目に有名な絵」をあれこれと推測して分かるのは、『モナ・リザ』(国によっては『マダム・ジョコンダ』)という絵が特別であることです。確かにこの絵は画家がメジャー、モチーフがシンプル、題名もシンプル(固有名詞だけど)、特定文化に依存しないなど、有名になるベーシックな条件が備わっています。

しかし『モナ・リザ』は、どこにでもありそうな女性の肖像画なのですね。そこに北斎やムンクのような特有のデフォルメや印象に残る強烈さがあるわけではない。我々は小さい頃から『モナ・リザ』と知っているから、一見して他の絵と区別できます。しかしそういう知識が全くないという前提で考えてみると、これが一見して他と区別できる絵だとはとても思えない。

しかし人々の印象に残り、語り伝えられ、メディアでも紹介され、小説のテーマにもなり、大傑作だという評価をうけ、ルーブルのこの絵の周りは長蛇の列になる。その理由はというと、多くは「モナ・リザの表情」に起因しているのですね。これについては No.90「ゴヤの肖像画:サバサ・ガルシア」で、次のように書きました。

「どこにでもありそうな女性の肖像画が世界で1番有名な絵である」という、この事実にこそ『モナ・リザ』の驚異があるのだと思います。結局のところ、人間は人間に一番関心があるのでしょう。それを暗示しているようです。『ムンクの叫び』が北斎の強力なライバルと書いたのも、実は「人間を描いているから」でした。

我々は「神奈川沖浪裏」を知っているか

「世界で2番目に有名な絵」をあれこれと推測して感じたことの2番目は、我々日本人は、たとえば外国の人に『神奈川沖浪裏』を説明できるか、ということです。まず日本人として、この絵を "本当に" 知っているかどうかが問題です。はじめの方に「有名」の定義として、

の3条件をあげました。おそらく多くの日本人は ① ② は大丈夫だと思います。しかし ③ はどうでしょうか。及川教授の対談にあったように、題名は? と聞かれて、

のどちらかを答えることができる人がどれほどいるかが問題です。「大きな波」では、絵の説明にはなっているけれど「題名」ではない。『大波』という略称が日本で一般的になっているわけでもないでしょう。波間に見える富士山、と答えたとしたら、ますます題名ではない。

世界で2番目に有名な絵(の有力候補)だから、この絵を知っている人は世界中に大変たくさんいます。絵の作者名(Hokusai)を言える人も多いはずです。そして「題名は ?」と聞かれたとき、たとえば英語圏や英語を話せる人で Hokusai を知っている人なら「The Great/Big Wave」と答えるのではないでしょうか。だとしたら、

という公算が大だと思うのです。日本文化を象徴する絵なのだから、せめて日本人としては題名だけでも知っておきたいものです。

この絵を外国の方に説明するときには「富士山を描いた絵」ということは言った方がよいと思います。そうとは気づかない人もいるはずです。また三隻の舟には人が乗っていて、18世紀の日本では実際にこのような舟で沿岸輸送をしていたことも知っておいた方がよいと思います(こんな大波の中で輸送するかどうかは別にして)。

この絵を一言で言うと「ローカルだけどグローバル」ということかと思います。完全な日本文化の中から一人の「天才」によって生み出されてものだけど、グローバルに認知され「世界で2番目に有名な絵」になった。

しかしこの絵は完全にローカルなわけではありません。西欧から2つの点で影響を受けています。まず北斎の当時から、使われた青色が輸入合成顔料であるプルシアン・ブルーです(No.18「ブルーの世界」参照)。江戸時代の言い方では「ベロ藍」ですが、この "ベロ" とはベルリンのことなのですね。発明されたのが当時のプロイセンの首都、ベルリンです。

さらにこの絵は西洋画法(特に遠近法)の影響を受けているのでしょう。厳密な遠近法ではないかもしれません。しかし構図は、明らかに円と螺旋と直線で構成されていると感じます。「幾何学的な描線で骨格の構図を決める」というところに遠近法との非常な類似性を感じます。

ローカルだけれどグローバル。それは「グローバルな絵画技術を取り入れつつ、あくまでローカルに描き、結果としてグローバルに有名になった」という意味です。そして、それを生み出した北斎という画家のすごさに改めて感嘆するのです。

| サント・ヴィクトワール山は、セザンヌにとっての富士山 |

という主旨の発言を紹介しました。これはあるIT企業(JBCC)の情報誌に掲載された対談の一部です。その対談で及川教授は別の発言をしていました。大変興味をそそられたので、その部分を紹介したいと思います(下線は原文にありません)。

|

このくだりを読んで、なるほどと思いました。及川教授の、

| 葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」は世界で2番目に有名な絵 |

という主旨の発言に共感するものがあったからです。この絵の世界における通称は「The Great Wave」もしくは「The Big Wave」です。なお日本語題名の「浪裏」は「波裏」と表記されることもあります。

| ||

|

葛飾北斎

「神奈川沖浪裏」 | ||

海外旅行に行くと、絵のポスターや絵はがきを売っている店があります。もちろんその「ご当地(画家や題材)に関する絵」が多いわけですが、世界の有名な絵のポスターや絵はがきも売っていたりする。美術館のミュージアム・ショップにも、その美術館の絵だけでなく、一般に有名な絵のカードや複製があったりします。そういうところで「The Great Wave」は何回か見かけた記憶があるのです。

私の配偶者は、この絵の "波頭" の部分だけを取り出して巨大なオブジェにしたものにヨーロッパの街中で遭遇しました(ドレスデン。次の画像)。また私もプラド美術館のミュージアムショップで、「神奈川沖浪裏」をもとに自由に発想を膨らませて作られた子供向け絵本を見かけたことがあります。

(ドレスデン。後ろに見えるのはエルベ河)

| ||

|

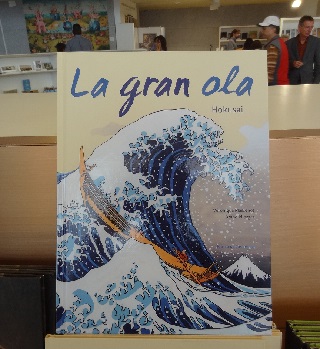

プラド美術館の北斎

プラド美術館のミュージアム・ショップで見かけたスペイン語の絵本、「La gran ola Hokusai」。「神奈川沖浪裏」をもとに、ストーリーを膨らませて絵本に仕立てたものである。「La gran ola」はスペイン語で「大きな波」という意味で、英語の「The great wave」に相当。

| ||

街のオブジェになったり絵本になったりと、単に絵が紹介されたり複製画が売られるだけなく、絵のもつイメージが増殖しているわけで、この絵の認知度は相当高いと推測できます。

| |||

|

クロード・ドビュッシー

(1862-1918) - Wikipedia - | |||

ドビュッシーに戻りますと、作曲家にとって書き上げた楽譜は、いわば「命」のはずです。アーティストが自分の命とも言うべき出版物の表紙に別のアーティストの作品(絵)をもってくるということは、その絵、ないしは絵の作者に対する "オマージュ" だと考えられます。ドビュッシーは北斎を見て、どこにでもある波をアートに仕立てたことに感じ入り「自分は音楽で」と考えたとしても、それはありうることだし、楽譜の表紙からすると "ごく自然な推測" だと思います。

| ||

|

ドビュッシー「海」のスコア(1905)

- Wikipedia -

| ||

次の写真はドビュッシーがストラヴィンスキーと写っている写真です。音楽に変革をもたらした両巨人のツーショットですが、後ろの壁に2枚の浮世絵が飾られていて、そのうちの上の方は『神奈川沖浪裏』です。ちなみに写真を撮影したのは、これも著名作曲家のサティです。

| ||

|

ドビュッシー(左)とストラヴィンスキー

パリのドビュッシー宅にて(1910) (大浮世絵展・図録より。2014.1.2~ 江戸東京博物館) | ||

そのドビュッシーと一時 "親しい仲" だったのが、2歳年下の彫刻家、カミーユ・クローデルです。彼女はロダンの弟子ですが、その彼女も北斎に影響を受けた彫刻を作っているのです。そのあたりの事情を、木々康子氏の本から引用します。

|

二人の中は4年ほどで終わるのですが、ドビュッシーは別れた後もカミーユを想っていたそうです。またカミーユも、有名な「ワルツ」という彫刻をドビュッシーに贈ると約束した、とあります。カミーユ・クローデルが北斎に影響を受けたとされる彫刻は、パリのロダン美術館にある『波』という作品です。

| ||

|

カミーユ・クローデル(20歳)

(1864-1943) - Wikipedia - | ||

| ||

|

カミーユ・クローデル

「波」(1897-1903)

(ロダン美術館)

| ||

|

以上は北斎の影響を受けた絵・彫刻・音楽などのアート作品ですが、『神奈川沖浪裏』はさらに現代のデザインの分野にも影響しています。その一つの例ですが、ボードショーツ(サーフィン用のショートパンツ)で有名なアパレル・ブランドに Quiksilver(クイックシルバー。スペルに c はない)があります。もともとオーストラリア発のブランドですが、現在はアメリカ・カリフォルニア州のハンチントンビーチに本社があります。この Quiksilver のロゴは、北斎の『神奈川沖浪裏』を図案化したものです。ということは、このロゴには富士山がデザインされていることにもなります。

Quiksilver の創始者が『神奈川沖浪裏』に感動してロゴにしたそうですが、絵に描かれた舟をサーフボードに見立てると、いかにもサーフィンに似つかわしい。"The Great(Big)Wave" というタイトルの絵をボードショーツのブランド・ロゴにするのはまさにピッタリだと思います。

神奈川沖とは江戸時代の神奈川宿の沖で、つまり東京湾のどこかでしょうが、現代人としては湘南の海と考えてもよいわけです。鎌倉・藤沢・茅ヶ崎の湘南海岸でサーフィンを楽しむ日本人サーファーは、是非とも Quiksilver のボードショーツを着用して欲しい気がします。

| ||

|

Quiksilver のロゴ(上・左)と、カリフォルニア州・ハンチントンビーチにある本社(上・右)。下は Quiksilver のロゴが入ったボードとシャツでサーフィンをするサーファー

(www.surfertoday.com)。

| ||

| ||

|

湘南海岸の近くにある伝説のサーフショップ、Mabo Royal(藤沢市)の北側の壁には、Quiksilverの巨大なロゴが飾り付けてある。海岸に出ると富士山が望め、あたりにはサーファーが絶えることがない。このロゴを見ると北斎が "里帰り" したような印象を受ける。

(Google Street View)

| ||

本題の「世界で2番目に有名な絵」に戻ります。冒頭に引用した及川教授の発言を読んだときに思ったのですが、「The Great Wave(神奈川沖浪裏)が世界で2番目に有名な絵」というのは、そこまでは断言出来ないのではないでしょうか。つまり「モナ・リザが世界で1番有名な絵」とは誰もが認めるでしょうが、2番目というのは果たしてどうなのか。

| 世界で2番目に有名な絵の候補はいくつかあり、その中でも「The Great Wave(神奈川沖浪裏)」は有力候補 |

が実状に近いのではと思ったのです。ということで、以下に「世界で2番目に有名な絵の候補」をいろいろと推測してみたいと思います。

「世界で2番目に有名」とは?

推測の前提として「世界で2番目に有名」という言葉の定義をする必要があります。まず「世界で」のところですが、対象は世界中の国々であり、特定の地域・文化圏ではないこととします。かつ、美術の愛好家というのではなく、普通の人、美術に関心がない人までも含みます。また子供は別にして、老若男女すべてということにします。

次に「有名な」の定義ですが、

| ① | その絵を知っている。 たとえば、写真を見せられて "知っています" と言える。 | ||

| ② | 画家の名前が言える。 | ||

| ③ | 絵の題名が言える(俗称・通称・略称でも可)。 |

という3つの条件が満たされることとします。① の「知っている」だけでは「有名」というには弱い。① に加えて、② か ③ のどちらかという条件にすると候補は断然増えるでしょうが(それでもいいとは思いますが)ここでは「厳格に」① ② ③ のアンド条件だと考えます。

もちろんアンケート調査ができるわけではありません。そんな調査をするメディアもないと思います。そこで ① ② ③ を満たしやすい「付加条件」を想定して推定の助けにしたいと思います。

まず、多くの人が「① 絵を知っている」ためには、

| ◆ | 絵のモチーフがシンプルで明確である | ||

| ◆ | 世界中の誰もが理解できるモチーフである | ||

| ◆ | 絵としては、他にない独自性があるモチーフである |

ことが重要でしょう。そういう絵は「世界で有名」の定義からして有利になります。もちろんこういった条件がなくても多くの人に認知されていればよいわけですが、一般論としての "有利な条件" ということです。また「② 画家の名前が言える」ためには、

| ◆ | その絵に限らず、画家の名前そのものが有名であり、世界中に知られている |

と断然有利です。さらに「③題名を言える」ためには、

| ◆ | 題名(俗称)がシンプルで、モチーフと直結している |

と有利になります。こうなると、各国の義務教育の教科書に出てくるような絵や画家が候補になる気もしますが、現在はメディアが発達しているので、それだけでは決まらないでしょう。

2番目に有名な絵の候補

以上の「条件」を前提に「世界で2番目に有名な絵の候補」をあげてみたいと思います。

まず対談に出てきた『ゴッホのひまわり』です。これは鋭い指摘で「世界で2番目に有名な絵の候補」に十分なると思います。花瓶の向日葵の束をカンヴァスに "ドン" と描いた画家はあまりいないし、モチーフがシンプルで、絵としてのインパクトも強い。そもそも向日葵という花が、突出して "インパクトの強い花" です。これが「アイリス」や「白いバラ」だと、ここまで有名にはならないのですね(メトロポリタンにゴッホの傑作があるけれど)。花そのものに "威力" があり、また世界の多くの地域で栽培されてもいる。題名の「ひまわり(Sunflowers)」も簡潔で覚えやすい。さらにゴッホは超有名な画家です。

しかし「世界で有名な絵のランキング」にとって非常に残念なのは『ゴッホのひまわり』は複数あることですね。「花瓶の向日葵の束」という構図に限定しても、消失したものを除いて現存する作品が6点あり、そのうち美術館で見られる絵は5点あります。描かれている向日葵の本数とともにリストすると、

| 東京 | 損保ジャパン日本興亜美術館 | |||||

| ロンドン | ナショナル・ギャラリー | |||||

| アムステルダム | ゴッホ美術館 | |||||

| ミュンヘン | ノイエ・ピナコテーク | |||||

| フィラデルフィア | フィラデルフィア美術館 |

となります(そのほかに3本のひまわりの絵がある)。つまり『ゴッホのひまわり』は "作品群" なのです。どれかがダントツに有名というわけではありません。普通、写真などでよく見かけるのは15本の3作品で、日本ではもちろん東京の作品ですが、ミュンヘンとフィラデルフィアの12本も捨てがたい。つまり『ゴッホのひまわり』が「世界で2番目に有名な絵』だとすると、2番目が5つあることになります。これはちょっと "マイナス・ポイント" になるでしょう。

|

|

|

|

ロンドン |

アムステルダム |

|

|

|

|

|

ミュンヘン |

フィラデルフィア |

|

|

||

| 東京 | ||

19世紀の近代絵画つながりで他の2番目候補をあげると、『ドガの踊り子』も『ゴッホのひまわり』と似たような事情にあります。写真を見せられて「知っています。ドガの踊り子です」と答えられる人は世界にものすごくいる気がします。

しかしドガが描いた踊り子の絵は、有名なものだけで複数あります。最も有名なのはオルセー美術館の絵でしょうが、前回紹介したコートールド・コレクションの絵もよく見る絵です。むしろこちらの方が踊り子らしい感じもする。オルセーの絵がよく知られているのは、コートールド・ギャラリーよりは桁違いに有名な "オルセー美術館にあるから" という気がします。『ドガの踊り子』が世界で2番目に有名だとすると、2番目が絵としては確定しない。

しかも『ゴッホのひまわり』とは違って『ドガの踊り子』は構図が多様です。それこそが芸術家としての創造性の発揮であり、デッサンや習作は別にして、ドガは全く同じ構図の完成作を6枚も7枚も描くというような "アマチュアっぽい" ことはしないわけです。しかしこのことが「有名な絵ランキング」にとっては "減点" の対象になるでしょう。

|

|

| パリ | ロンドン |

19世紀の著名画家をもっと考えてみると、印象派の巨匠、クロード・モネはどうでしょうか。『モネの睡蓮』は著名ですが、睡蓮の絵は『ゴッホのひまわり』や『ドガの踊り子』以上にたくさんあります。写真を見せられて「知っています。モネの睡蓮です」と答えられる人は多数いるでしょうが、世界で2番目に有名だとすると、2番目が絵としては全く確定しないことになります。

| |||

|

| |||

ルノワールはどうでしょうか。ルノワールの「かわいらしい少女の絵」や「家庭的な雰囲気の中にいる複数の女性の絵」(たとえばピアノを弾く光景)には、大変に有名な絵があります。しかしそういうジャンルのルノワールの絵は複数あって、どれかがダントツに有名というわけではないと思います。パリの風俗を活写した絵としては『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場』が非常に有名ですが、この絵の "難点" は、題名が(フランス人以外には)難しいことです。

その他、マネ、セザンヌ、マティスなどを考えてみても、傑作はたくさんあるけれどダントツに有名な "この1枚" が思い当たりません。「ミレーの落穂拾い」は有力な感じがしますが、淡々とした農家の日常を描いたという画題のインパクトが弱いような気がします。そういう画題を芸術にしたのが価値なのだけれど。

少しだけ時代を遡ってドラクロワはどうでしょうか。ルーブルに『民衆を導く自由の女神』という有名な絵があります。絵の題名として「自由の女神」ないしは「自由」でもよいとするなら、この絵は「世界で2番目に有名」の候補になる感じもします。

| |||

|

| |||

しかし世界にはいろんな文化があり、こういうフランス史や西欧文化(抽象概念の擬人化)ベッタリの絵は「世界で2番目に有名」と言えるほどには広まりにくいのではないかと思います。自由の女神がフランス国旗を持っていたりするのも、グローバル視点ではマイナス・ポイントになるでしょう。

| 蛇足ですが、ニューヨークの港の入口に立っている像は、Statue of Liberty = 自由の像、です。あれは女神が立っているのではなく、自由が立っているのです。 |

18 - 19世紀の絵画

| |||

|

| |||

ダヴィッドの同時代人に、スペインのゴヤがいます。『ゴヤの裸のマハ、着衣のマハ』の2部作はどうでしょうか。この作品の "難点" は2枚でペアということと、それをさしおいたとしても、女性の裸体を描いていることです。「世界」というレベルで考えると女性の裸体がオープンになることを嫌う、ないしはタブーになっている文化圏があります。「世界で2番目」とするには問題があるような気がします。それはドラクロワの『民衆を導く自由の女神』も同じでした。

17世紀の絵画

| |||

|

| |||

しかし、フェルメールの人気は最近の数十年のことだと言いますね。「世界」というレベルで考えたとき、この絵の浸透度合いはどうか、少々疑問になるところです。日本でも「フェルメール、フェルメール」と大騒ぎするようになったのは、せいぜいこの20年程度でしょう。それと、題名が少々長いのが気にかかる。ただし、題名は画家がつけたわけではないので『真珠の耳飾り』でもよいし、別名である『青いターバンの少女』でもいいわけです。

17世紀の絵画ということで考えると、ベラスケス、ルーベンス、レンブラントといったビッグ・ネームがあるわけですが、作品の芸術的価値は別にしてダントツに「世界で」有名な1枚という視点だけで考えると、いずれも弱いと考えます。

ルネサンス絵画

では時代をさらに遡って、イタリア・ルネサンス期の絵画はどうか。まず思いつくのは『ダ・ヴィンチの最後の晩餐』でしょう。

しかし「最後の晩餐」の難点は、1番目も2番目もダ・ヴィンチではおもしろくない(?)ということです。さらにもっと本質的には、この絵のテーマがキリスト教そのものだということです。「世界」という範囲で考えるとキリスト教と無関係な人たちも多いし、それどころかキリスト教と対立している人たちがいる。たとえばイスラム教の世界人口は15億人と言いますね。イスラム教の人たちにとってダ・ヴィンチの「最後の晩餐」はよく知られた絵なのかどうか。どうも違うような気がします。もちろん大多数のイスラム教徒の人たちはキリスト教徒と仲良くしようと考えていると思いますが・・・・・・。

宗教画であることがマイナス点になるという事情は「ラファエロの聖母」や「ミケランジェロの最後の審判」も同じです。ラファエロの聖母は "似たような絵" が何枚かあり(『聖母子とヨハネ』『牧場の聖母』『大公の聖母』など)、ピンポイントで特定するのが難しいという問題点もあります。"似たような絵" をたくさん描いたからこそ「聖母の画家」なのです。

| |||

|

| |||

20世紀 - ピカソ

時代を逆に20世紀に向けると、超有名画家であるピカソが思い浮かびます。『ピカソのゲルニカ』はどうでしょうか。確かにこれは有名という感じがします。

| |||

|

| |||

| |||

|

| |||

「ゲルニカ」や「アヴィニョンの娘たち」よりも、ひょとしたら世界で2番目に有名の候補になりやすいのは『ピカソの泣く女』でしょう。モチーフはシンプルだし、絵のインパクトも強い。題名も簡潔です。この絵に問題があるとしたら、絵としてのインパクトが強い分、キュビズムという絵画手法に違和感を覚える人が多いのではと想像されることです。それが絵の浸透にネックになるのではないか。

北斎の強力なライバル

以上のように順に考えてみると『葛飾北斎の神奈川沖浪裏』=『Hokusai の The Great Wave (The Big Wave)』は、世界で2番目に有名な絵の候補であるだけでなく、極めて有力な候補だと言えそうです。最初に引用した及川教授の「(世界で2番目に有名な絵は)葛飾北斎の大波の絵と言われています」という発言も、一部の美術関係者の憶測ではなく、それなりの根拠がある信憑性が高い話だと考えられるのです。

・・・・・・ と、安心するのはまだ早いことに気づきました。北斎の「強力なライバル」があることに思い立ったのです。それは『ムンクの叫び』です。

| |||

|

| |||

『ムンクの叫び』について思い当ることがあります。

考えてみると『The Great Wave』と『叫び』には次のような共通点があります。

| ◆ | モチーフと題名の分かりやすさ 何が描かれているか、一目瞭然です。題名(俗称)もシンプルで、描かれているものと直結している。 | ||

| ◆ | 独特のデフォルメが強烈な印象を残す あらゆる絵の中でその絵しかない、と言ってもいいほど個性的です。それはデフォルメがもたらしたものですが、その絵画手法はキュビズムとは違って現実の自然な延長線上にあります。美術に関心が無い人でも違和感がない。 | ||

| ◆ | 特定の文化に依存しない | ||

| 「波」も「叫び」も特定文化に根ざす題材ではないし、特定地域の歴史が背景にあるわけではない。 |

などです。ちなみに北斎の波の装飾的表現は、別に北斎独自のものではありませんが、それはあくまで「日本人だからそう考える」わけです。日本美術史を知らない世界の多く人にとって、あの波の表現方法は「Hokusai の Wave」であり、また「Hokusai」の名はこの絵で知った、ないしは「Hokusai」の作品はこれしか知らない、という人は多いと思います。

北斎の "ライバル" ということでは『ゴッホのひまわり』『ピカソの泣く女』『フェルメールの真珠の耳飾りの少女』なども有力なことには違いありません。今まで書いたように、それぞれ難点があるけれど・・・・・・。

「世界で2番目に有名な絵」は何か、「葛飾北斎の神奈川沖浪裏」はその最有力候補ではないかという考察(?)を通して感じたことが2つあります。それを以下に書きます。これは "まじめな" 考察です。

『モナ・リザ』という特別な存在

「世界で2番目に有名な絵」をあれこれと推測して分かるのは、『モナ・リザ』(国によっては『マダム・ジョコンダ』)という絵が特別であることです。確かにこの絵は画家がメジャー、モチーフがシンプル、題名もシンプル(固有名詞だけど)、特定文化に依存しないなど、有名になるベーシックな条件が備わっています。

しかし『モナ・リザ』は、どこにでもありそうな女性の肖像画なのですね。そこに北斎やムンクのような特有のデフォルメや印象に残る強烈さがあるわけではない。我々は小さい頃から『モナ・リザ』と知っているから、一見して他の絵と区別できます。しかしそういう知識が全くないという前提で考えてみると、これが一見して他と区別できる絵だとはとても思えない。

しかし人々の印象に残り、語り伝えられ、メディアでも紹介され、小説のテーマにもなり、大傑作だという評価をうけ、ルーブルのこの絵の周りは長蛇の列になる。その理由はというと、多くは「モナ・リザの表情」に起因しているのですね。これについては No.90「ゴヤの肖像画:サバサ・ガルシア」で、次のように書きました。

|

「どこにでもありそうな女性の肖像画が世界で1番有名な絵である」という、この事実にこそ『モナ・リザ』の驚異があるのだと思います。結局のところ、人間は人間に一番関心があるのでしょう。それを暗示しているようです。『ムンクの叫び』が北斎の強力なライバルと書いたのも、実は「人間を描いているから」でした。

我々は「神奈川沖浪裏」を知っているか

| ||

|

葛飾北斎

「神奈川沖浪裏」 | ||

「世界で2番目に有名な絵」をあれこれと推測して感じたことの2番目は、我々日本人は、たとえば外国の人に『神奈川沖浪裏』を説明できるか、ということです。まず日本人として、この絵を "本当に" 知っているかどうかが問題です。はじめの方に「有名」の定義として、

| ① | その絵を知っている。 たとえば写真を見せられて "あっ、知ってる" と言える | ||

| ② | 画家の名前が言える。 | ||

| ③ | 絵の題名が言える(俗称・通称でも可)。 |

の3条件をあげました。おそらく多くの日本人は ① ② は大丈夫だと思います。しかし ③ はどうでしょうか。及川教授の対談にあったように、題名は? と聞かれて、

| ・ | 神奈川沖浪裏 | ||

| ・ | The Great Wave(The Big Wave) |

のどちらかを答えることができる人がどれほどいるかが問題です。「大きな波」では、絵の説明にはなっているけれど「題名」ではない。『大波』という略称が日本で一般的になっているわけでもないでしょう。波間に見える富士山、と答えたとしたら、ますます題名ではない。

世界で2番目に有名な絵(の有力候補)だから、この絵を知っている人は世界中に大変たくさんいます。絵の作者名(Hokusai)を言える人も多いはずです。そして「題名は ?」と聞かれたとき、たとえば英語圏や英語を話せる人で Hokusai を知っている人なら「The Great/Big Wave」と答えるのではないでしょうか。だとしたら、

| 世界中で、日本人だけがこの絵の題名(ないしは俗称)を答えられない |

という公算が大だと思うのです。日本文化を象徴する絵なのだから、せめて日本人としては題名だけでも知っておきたいものです。

この絵を外国の方に説明するときには「富士山を描いた絵」ということは言った方がよいと思います。そうとは気づかない人もいるはずです。また三隻の舟には人が乗っていて、18世紀の日本では実際にこのような舟で沿岸輸送をしていたことも知っておいた方がよいと思います(こんな大波の中で輸送するかどうかは別にして)。

この絵を一言で言うと「ローカルだけどグローバル」ということかと思います。完全な日本文化の中から一人の「天才」によって生み出されてものだけど、グローバルに認知され「世界で2番目に有名な絵」になった。

しかしこの絵は完全にローカルなわけではありません。西欧から2つの点で影響を受けています。まず北斎の当時から、使われた青色が輸入合成顔料であるプルシアン・ブルーです(No.18「ブルーの世界」参照)。江戸時代の言い方では「ベロ藍」ですが、この "ベロ" とはベルリンのことなのですね。発明されたのが当時のプロイセンの首都、ベルリンです。

さらにこの絵は西洋画法(特に遠近法)の影響を受けているのでしょう。厳密な遠近法ではないかもしれません。しかし構図は、明らかに円と螺旋と直線で構成されていると感じます。「幾何学的な描線で骨格の構図を決める」というところに遠近法との非常な類似性を感じます。

ローカルだけれどグローバル。それは「グローバルな絵画技術を取り入れつつ、あくまでローカルに描き、結果としてグローバルに有名になった」という意味です。そして、それを生み出した北斎という画家のすごさに改めて感嘆するのです。

No.155 - コートールド・コレクション [アート]

前回の No.154「ドラクロワが描いたパガニーニ」で紹介した絵画『ヴァイオリンを奏でるパガニーニ』があるのは、アメリカのワシントン D.C.にあるフィリップス・コレクションでした。また以前に、No.95 でバーンズ・コレクション(米・フィラデルフィア)のことを書きましたが、これらはいずれも個人のコレクションを美術館として公開したものです。

個人コレクションとしては、日本でも大原美術館(大原孫三郎。倉敷市。1930 ~ )、ブリヂストン美術館(石橋正二郎。東京。1952 ~ )、足立美術館(足立全康。島根県安来市。1970 ~ )などが有名だし、海外でもノートン・サイモン(米・カリフォルニア)、クラーク(米・マサチューセッツ)、フリック(米・ニューヨーク)、クレラー・ミュラー(オランダ)、オスカー・ラインハルト(スイス)など、コレクターの名前を冠した美術館が有名です。

こういった個人コレクションで最も感銘を受けたのが、ロンドンにある「コートールド・コレクション」でした。今回はこのコレクションのことを書きたいと思います。実は以前、知人に新婚旅行でイギリスに行くという人がいて、ロンドンの「おすすめスポット」を尋ねられたことがありましたが、私は「コートールド・コレクション」と答えました。新婚旅行から帰ってから、その方に「よかった」と、たいそう感謝された記憶があります。

サミュエル・コートールド

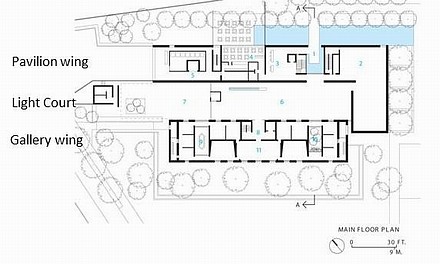

サミュエル・コートールド(1876-1947)は、イギリスで繊維業を営んだ実業家で、フランスの印象派・後期印象派の絵画を収集しました。彼はロンドン大学付属の「コートールド美術研究所 The Courtauld Institute of Art」を設立し(資金を提供)、その研究所のギャラリー(コートールド・ギャラリー)に自らのコレクションを寄贈しました。これがコートールド・コレクションです。

コートールド・ギャラリーは、ロンドンのコヴェントガーデンに近い「サマセット・ハウス」という公共建築物の中にあります。広い中庭がある大きな建物ですが、その北側の一角の1階から3階までがギャラリーになっています。ナショナル・ギャラリーやテート・ギャラリーと違って独立した建物があるわけではなく、旅行ガイドを頼りに場所を探しても、少々わかりにくい。内部の展示スペースもこじんまりしています。展示室は基本的に2階と3階で、それぞれ数室しかありません。印象派・後期印象派の絵画は、わずか2室程度にあるだけです。しかし収集された絵画の質は素晴らしく、傑作が目白押しに並んでいる部屋の光景は壮観です。

その絵画の何点かを以下に紹介します。コートールド・ギャラリーにはコートールドが寄贈した絵画以外にも、ルネサンス、バロック、ロココなどの絵画が収集されているのですが、以下の話はコートールドの寄贈作品に絞ります。といっても、すべての絵の紹介はできないので、画家の特質をよく表している傑作(と個人的に思うもの)の一部に絞ります。

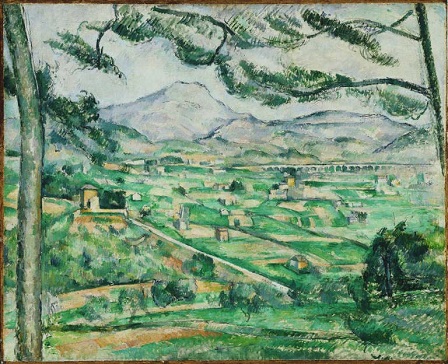

セザンヌのサント=ヴィクトワール山

まず、セザンヌ(1839-1906)の『大きな松の木のあるサント=ヴィクトワール山(Montagne Sainte-Victoire with Large Pine)』(1887)です。

セザンヌは、故郷のエクス=アン=プロヴァンスにあるサント=ヴィクトワール山を描き続けたことで有名です。油絵だけでも40点以上あるといいます。従って「セザンヌのサント=ヴィクトワール山」は各国の美術館が所蔵していて、日本にもあります。たとえばブリヂストン美術館の『サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール』は中景に赤い建物が配置されている作品です。横浜美術館にも『ガルダンヌからみたサント=ヴィクトワール山』という作品があります。

コートールドのこの絵も40数点の中の1枚であり、特に「めずらしい」ものではありません。しかし特にこの絵が印象深いのは、この絵を初めて見たとき、直感的に日本画(浮世絵)を感じたからです。近景に木をクローズアップで(全容を描かずに)描き、中景に田園風景、遠景に山、というこの構図が浮世絵を連想させます。

サント=ヴィクトワール山ではないですが、ゴッホが描いた風景画を以前に紹介したことがありました。No.10「バーバー:ヴァイオリン協奏曲」で引用した『アルルの風景』(ミュンヘンのノイエ・ピナコテーク所蔵)という作品です。この絵も、近景の3本のポプラの木はその全容が描かれていません。構図の視点から、ゼザンヌのコートールドの絵との親和性を感じます。

ゴッホを持ち出さなくても、そもそもコートールドには、似た構図のセザンヌの別の絵があります。フランス・アルプスの山麓の湖を描いた『アヌシー湖 - Le Lac d'Annecy』(1896)という作品です。

サント=ヴィクトワール山の絵に戻りますと、こういった近景に木を配した山の絵はコートールドだけではありません。実は、前回の No.154「ドラクロワが描いたパガニーニ」で紹介したフィリップス・コレクションにも、コートールドの絵とそっくりの作品があります。ただし松の木は2本になっています。セザンヌはいろいろと構図の研究したようです。

浮世絵を連想させる、ということで次に思い浮かべるのは葛飾北斎(1760-1849)の『富嶽三十六景』(ないしは歌川広重の『富士三十六景』)です。セザンヌのサント=ヴィクトワール山の連作は『富嶽三十六景』に影響されたのではと感じます。

No.30「富士山と世界遺産」にも書いたのですが、そもそも特定の山を主題に絵を描くというのは、ヨーロッパの絵画ではあまり思い当たりません。山岳地帯をもつ国はイタリア、フランス、スイス、オーストリア、スペイン、ドイツ、ノルウェー、スウェーデンなどがありますが、有名画家の "山の絵" はあまり思い当たらない。唯一思い当たるのは、スイスの "国民的画家" のホドラー(1853-1918)で、ユングフラウ、アイガー、メンヒなどのアルプスの山を主題に描いています。セガンティーニ(イタリア人)やフリードリッヒ(ドイツ人)は山岳風景をたくさん描いていますが、特定の山を描いた作品は見たことがありません。

従ってセザンヌは「特定の山を主題に、しかも連作で描いた希な画家」ということになります。もちろんそれは彼の郷土愛であり、幼少期から親しんだ風景への愛着なのだろうけれど、その「山の連作」のヒントになったのは北斎というのは十分考えられると思うのです。

考えてみると『富嶽三十六景』には「現実に画家が見たのではない構図」がいろいろとあります。有名な『神奈川沖浪裏』は、波の装飾的表現は別にして、富士山をバックにした大波の光景は、溺れるのを覚悟で沖に漕ぎ出さない限り見ることはできません。もっと日常的な光景では、たとえば『尾州不二見原』というこれも有名な作品です。桶職人の所作や道具はリアルで、画家は職人が大きな桶を作る姿を観察したに違いありません。しかしこの構図は実際の光景ではなく「創作」ではないでしょうか。もちろん実際に画家が見た光景だとも考えられますが、しかし富士山の "三角"と桶の "円" をピッタリと "幾何学的に配置" したのは北斎の創作だと強く感じます。

二つの作品で言えることは、個々のモチーフである「富士山」「大波」「人の乗った舟」「大樽」「樽職人」はあくまで現実のものだし、デフォルメは別にして、現実をトレースしようとしています。しかしその「組み合わせ方」に画家の創作行為が入っていて、それこそが芸術だということなのです。

そこでコートールドの『サント=ヴィクトワール山』です。ここに描かれた松の木の "枝ぶり" は、ちょうどサント=ヴィクトワールの稜線に沿うように描かれています。これは実際の光景なのでしょうか。そうとも考えられるが、より強い可能性は画家の創作だと思うのですね。まるで松の木を「自然の額縁」かのようにしてサント=ヴィクトワール山を描いたこの絵は、画家が「そうしたい」と思ったからではないかと想像します。これは、前に引用したフィリップス・コレクションの絵でも同じです。松の枝は山の稜線にしっかり沿っているし、松の木を二本配置することで「自然の額縁」の感じがよりはっきりしています。松の木はリアルだし、サント=ヴィクトワール山もリアル、しかしその配置と組み合わせ方が画家の創作行為である ・・・・・・ そいうことではないでしょうか。セザンヌにはそのような絵がいろいろあります。静物画でも、個々の事物はリアルだが、全体としては "絶対に現実にはないような(= 現実には絶対にそうは見えないような)組み合わせである" というような絵です。

葛飾北斎の『富嶽三十六景』は、手を変え品を変えた構図とモチーフの配置で富士山を描いています。セザンヌも同様に手を変え品を変えてサント=ヴィクトワール山を描いた。ブリヂストン美術館の絵は赤い建物が非常に印象的だし、横浜美術館の絵は、サント=ヴィクトワール山を "大きな丘" という感じに見えるアングルから描いています。40枚以上描くのだから、絵描きとしてはヴァリエーションを追求するわけです。その中には創作もある。構図の探求をするなら当然でしょう。このあたりも『富嶽三十六景』との親和性を感じます。別に北斎から学んだわけではないでしょうが・・・・・・。

最近知ったのですが、セザンヌは北斎から影響を受けたと発言している専門家の方がいます。比較文化学が専門の及川茂・日本女子大学教授です。2009年に発行されたあるIT企業(JBCCホールディングス)の社長との対談ですが、その発言を引用しておきます。

モネ / スーラ / ゴッホ

セザンヌの風景画をとりあげたので、3人の画家の風景画を紹介します。まずクロード・モネの『アンティーブ(Antibes)』(1888)という作品です。アンティーブはコートダジュールに面する町ですが、この絵は「木と風景」という点でセザンヌとの類似性があるので掲げました。セザンヌよりももっと強く浮世絵の影響をうかがわせる構図です。なお全く同じ構図で時刻を変えて描いた絵が愛媛県美術館にあります。

コートールド・ギャラリーはスーラの絵も何点か所蔵していますが、上に掲げたのは『クールブヴォアの橋(The bridge at Courbevoie)』(1886/7)で、スーラが絵の全体に点描を使った初めての作品です。パリ近郊のセーヌ河の中州であるグランド・ジャット島の水辺の静謐な風景で、点描の特質を大変よく生かした優れた絵だと思います。実はこの絵もまた近景の木が構図上のポイントになっています。

コートールド・コレクションのゴッホの絵で有名なのは『耳に包帯をした自画像』でしょう。ここでは、風景画つながりで『桃の花盛り(Peach Trees in Blossom)』(1889)を掲げます。アルル近郊のラ・クロー平野の絵です。前景の柵と桃の木、中景の畑と家、遠景の山並みがパノラマ的にとらえられています。春先を感じさせるおだやかな色使いが大変美しい絵です。ちなみにアムステルダムのゴッホ美術館には、よく似た構図で描かれた『ラ・クローの収穫』があります。

コートールドの3つの "富士山"

ゴッホの「桃の花盛り」をよく見ると、右の方の遠景に「冠雪している三角の山」が小さく描かれています。これについて、

とした評論を読んだことがあります。なるほど、と思いました。アルルは南フランスの地中海沿岸です。普通、真冬でも気温は零下にはならないはずです。平地に雪が降ることもあるようですが、滅多にないといいます。近郊の山といっても、アルプスやピレネーではないので、せいぜい標高1000メートル台でしょう(サント・ヴィクトワール山は1011メートル)。桃の花が満開ということは、描かれた時期は4月上旬あたりです。もしこれが画家が実際に見た光景だとしたら、南仏の真冬に低い山に雪が積もり、それが4月まで残っていることになる。アルルに居住したことがある人ならすぐに分かるはずですが、推測をすると「この冠雪した山は現実の光景ではない」可能性が大いにあるのではないでしょうか。

だとすると、浮世絵を何点も所有し、その模写までもやったゴッホが「富士山のつもりで描き込んだ」というのはありうると思います。実際に冠雪した山があったとしても、それを富士山に "見立てて" 配置したということもありうるでしょう。

その富士山つながりなのですが、コートールドにあるゴッホ作品としては "桃の花" よりも、同じ年に描かれた『耳に包帯をした自画像』の方が断然有名です。この自画像の背後には画中画としてゴッホが所有していた浮世絵が描かれているのですが、その画題はというと「芸者」と「鶴」と「富士山」です。桃の花の絵に富士山を描き込んだのでは、というのはあくまで憶測ですが、ゴッホは『耳に包帯をした自画像』にはまさしく富士山を描き込んだのです。

ちなみに、ゴッホが画中画として浮世絵を描くということは、そのこと自体に特別な意味があると考えなければなりません。有名な『タンギー爺さん』には6枚もの浮世絵が描き込まれていますが、これはとりも直さず "感謝" の意味でしょう。貧しくて売れない画家である自分を支援してくれた画材店の店主に対する感謝と、画家として多大な啓示を受けた日本の浮世絵に対する感謝です。そして、このコートールドの絵の場合は、耳切り事件を起こしたあとの再出発の決意でしょう。浮世絵を描き込むことでその"決意" を鮮明にしたのだと考えられます。

以上のゴッホの2枚の絵と、セザンヌのところで引用した及川教授の「サント・ヴィクトワール山はセザンヌにとっての富士山」という指摘を合わせると、

ことになります。コートールド・ギャラリーを訪れたならそう思って絵を鑑賞するのも(我々日本人にとっては)楽しいでしょう。私がコートールドを紹介した知人も、夫婦でコートールドを再訪する機会があったら、是非「3つの富士山」の話をパートナーにして "知ったかぶり" をしてほしいと思います。

余談になりますが、ゴッホがパリをたってアルルに到着したのは1888年の2月です。その、1888年の1月、2月のヨーロッパは例年になく雪が多く、南フランスのアルルにも "めったに降らない" 雪が降ったようです。南フランスの明るい太陽にあこがれてやって来たゴッホも、さぞかしびっくりしたのではないでしょうか。そのゴッホも『雪のある風景』(1888.2)という、雪景色のアルルを描いています。コートールド・コレクションの「桃の花盛り」の絵は、その1年後の4月の絵ということになります。

モディリアーニの裸婦

モディリアーニは多数の裸婦像を描いていますが、コートールドにあるこの『裸婦 - Female Nude』(1916)は特別です。普通、モディリアーニの裸婦というと、明らかにプロのモデルを使った絵が多いわけです。というより、モディリアーニに限らず普通の画家はそうです。

ところがこの絵のモデルは「素人のモデル」だと強く感じさせます。全体から受ける印象がそうです。このモデルは、モディリアーニの恋人だったベアトリス・ヘイスティングスだという説があります。彼女はイギリス人の詩人で、モディリアーニと2年間の同棲生活をおくりました。この説が正しいとすると、まさに素人ということになります。

ベアトリスだという確実な証拠はないようです。しかしモデルが誰かをさし置いたとしても、この絵の女性は「モディリアーニに強く頼まれてモデルを引き受けてしまった」という感じがします。実際にギャラリーで実物をみると、恐ろしく速く描いた、という印象が強い。タッチは素早く大胆だし、絵の下の方などは、まともには絵の具が塗られていません。30分ぐらいで描いたのではないかとさえ思えます(大袈裟ですが)。とにかく「モデルとじっくり向き合い、デッサンを重ねて、時間をかけて描いた絵」では全くないという印象が強いのです。そういうところも、プロのモデルではないという感じを強めます。

ヌード(nude)という美術用語があります。これは単なる「裸」でありません。アートの対象としての「裸体像」であり、ある種の美化や理想化(その一つとしてのデフォルメ)が行われることがよくある。しかしこの絵はちょっと違います。nude ではなく naked(裸)と強く感じさせる絵です。「見てはいけないものを見てしまったような感じ」もする。

線は確かに単純化されてはいますが、モディリアーニの絵によくある "様式化" はそれほどでもありません。線描によるデッサンの天才であったモディリアーニらしく、的確に描かれた線の美しさは格別です。肌色と緑がかった絵の具を波状に、こすり付けるようにして体を描いていて、それが生々しい感じをよく出している。全体として、女性のヴィヴィッドな美しさがよく出た傑作だと思います。

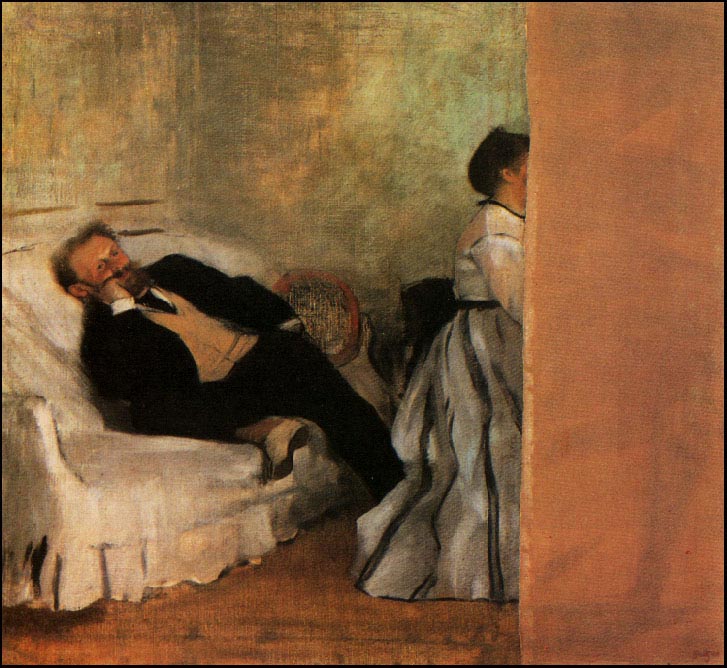

マネが描いた「鏡」

次は「コートールドといえばこの作品」「この作品と言えばコートールド」という感じの絵で、マネの『フォリー・ベルジェールのバー(A bar at the Folies-bergere)』(1881/2)です。

フォリー・ベルジェールは19世紀後半のパリにおいて、時代の先端をいく「カフェ・コンセール」(音楽カフェ)でした(今でもある)。そこでは音楽の演奏や演劇も行われ、ホールがあり、カフェがあり、バー・カウンターがあった。その都会の最先端スポットを描いた風俗画がこの作品です。

ポイントは二つあると思います。一つは「労働者としての女性」を中心に当時の風俗を描いたことです。それも、家政婦、洗濯女、娼婦などの、昔からあった "働く女性" ではなく、産業革命を経て近代的な都市が出現し、多くの人が集まり、富が蓄積し、人々に余裕ができる ・・・・・・ その結果として出現した女性バーテンダーを描いたという点です。当然のことながら、彼女の社会的地位は低いはずですが(豪華に見える服は制服)、そういった新しい女性を描いたのがこの絵の第一のポイントだと思います。

二つ目は「鏡」です。この女性の背後には大きな鏡があって、女性の後ろ姿と、女性と話している(であろう)男性客が描かれています。女性の後ろ姿と男性客の位置関係は変で、実際にこの通りの光景はありえません。しかし鏡を使った絵画において「実際にはありえない光景」というのはよくあります。この絵も画家の創作であって、芸術作品としては十分許されることでしょう。ちなみに男性客と女性バーテンダーの組み合わせは、ドガの絵に出てくる「踊り子とシルクハットの男性」を連想させます。

鏡を使った絵画としては、以前の記事でも何点か紹介しました。まずファン・エイクの『アルノルフィーニ夫妻の肖像』(No.93「生物が主題の絵」)であり、ファン・エイクに影響されたと言われるベラスケスの『ラス・メニーナス』(No.19「ベラスケスの怖い絵」)です。ベラスケスは、有名な『鏡のヴィーナス』という絵を残しています。

これらの絵の鏡は、せいぜい手鏡の程度大きさのものです。大きな鏡を作るには大きな平面の板ガラスを作る必要があるのですが、これが昔は困難だった。溶けたガラスをローラーで延ばし、平面に研磨するという方法だったからです。そこに錫箔を貼って鏡にした。完全な平面でないと鏡にはなりませんが、大きな平面ガラスを作るのが難しいわけです。ベルサイユ宮殿の有名な「鏡の間」も、複数の鏡を連結して作ってあります。

しかし、19世紀も後半になると産業革命とともに平面ガラスを作る技術が発達し、大きな鏡も安価に入手できるようになった。その例が、No.87「メアリー・カサットの少女」で紹介した、メアリー・カサットの版画作品『着付け - The Fitting』です。ここでは大きな「姿見」が登場しています。画家が狙ったのは、鏡を使って「二つの世界を画面に同居させる」ことでしょう。

マネの『フォリー・ベルジェールのバー』も同じです。シルクハットの男性と多数の客を、バーテンダーの女性の背後に配置することによって、不思議な空間を作り出しています。

シャンデリアの向こうのバルコニー席に座っている客は何をしているのでしょうか。うっかりすると見逃してしまうのですが、この絵の左上には小さく「上からぶら下がった二本の足」が描かれています。そのサイズから、男性客と観客の間にある足だと分かる。これは空中ブランコの演技を客が見ている、それが鏡に写っている、そういう絵なのですね。つまり鏡の向こうは、ホールと高い天井、舞台、曲芸師、バルコニー席、大勢の客のおしゃべり、賑やかな音楽、どよめきと歓声と拍手・・・・・・という世界です。バーのカウンターの中の狭いスペースとは違う世界が広がっているのです。

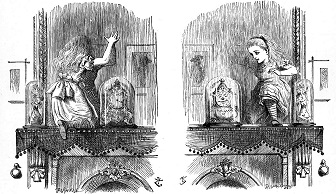

話は飛ぶのですが、イギリスのルイス・キャロルは『不思議の国のアリス』を出版したあと、好評に応えて続編の『鏡の国のアリス』(1871)を書きました。マネの絵が描かれる10年前のことです。この本の原題は「Through the Looking Glass - 鏡を通り抜けて」です。アリスが「鏡の向こうはどんな世界だろう」と空想するところから始まる冒険譚です。原書には、まさにアリスが鏡をすり抜ける瞬間の挿し絵があります。

鏡は大昔からありました。しかし人の全身より大きいような鏡が出現し、鏡の向こうにも世界があるようにリアルに感じられるようになったからこそ、ルイス・キャロルはインスピレーションを得て『鏡の国のアリス』を書いたのだと思います。そう言えば、ベラスケスに触発されて書かれたオスカー・ワイルドの童話「王女の誕生日」(1891)もまた、全身が映るような鏡がストーリーのキー・アイテムとなっているのでした(No.63 「ベラスケスの衝撃:王女とこびと」参照)。

現代人である我々は、全面が鏡になっている壁を見ても何とも思いません。そういう鏡はよくあるからです。しかし19世紀後半の人々にとって、大きな「鏡」や「姿見」によって、こちら側の世界とあちら側の世界が同居する、という光景は極めて斬新だったのではないでしょうか。昔ならヴェルサイユ宮殿に招かれないと体感できないような光景が、パリのカフェで一般人が味わえる・・・・・・。それは文明がもたらした新たな光景だったのでしょう。

19世紀後半の絵画をみると、産業革命以降の文明によって庶民に身近になった事物がいろいろと描かれています。汽車やその関連設備(駅、鉄道、鉄橋)、汽船、工場、などです。No.115「日曜日の午後に無いもの」で触れた日用品としてのパラソルもその一つでしょう。そういう文明の利器の一つとして、フォリー・ベルジェールのバーに設置された大きな鏡があった。

『フォリー・ベルジェールのバー』という作品は、画家の総決算ともいえる晩年の作であり、まさに「その時代」を描いた作品です。そして制作の発端になったのは、鏡が作り出す世界が画家に与えたある種の "感動" だと感じます。

この絵について付け加えたいのは、マネの静物の描き方ですね。以前の記事で、

というマネの静物画を引用しましたが、『フォリー・ベルジェールのバー』のカウンターに置かれた薔薇とみかんの描写も秀逸です。マネの静物は天下一品だと思います。

コートールド・コレクションの「顔」

コートールド・コレクションにはこの他にも印象派・後期印象派の画家の代表作があります。"代表作" が言い過ぎなら「画家の最良の特質をストレートに表した絵」です。そんな絵を5点あげておきます。

個人コレクションとしては、日本でも大原美術館(大原孫三郎。倉敷市。1930 ~ )、ブリヂストン美術館(石橋正二郎。東京。1952 ~ )、足立美術館(足立全康。島根県安来市。1970 ~ )などが有名だし、海外でもノートン・サイモン(米・カリフォルニア)、クラーク(米・マサチューセッツ)、フリック(米・ニューヨーク)、クレラー・ミュラー(オランダ)、オスカー・ラインハルト(スイス)など、コレクターの名前を冠した美術館が有名です。

こういった個人コレクションで最も感銘を受けたのが、ロンドンにある「コートールド・コレクション」でした。今回はこのコレクションのことを書きたいと思います。実は以前、知人に新婚旅行でイギリスに行くという人がいて、ロンドンの「おすすめスポット」を尋ねられたことがありましたが、私は「コートールド・コレクション」と答えました。新婚旅行から帰ってから、その方に「よかった」と、たいそう感謝された記憶があります。

サミュエル・コートールド

サミュエル・コートールド(1876-1947)は、イギリスで繊維業を営んだ実業家で、フランスの印象派・後期印象派の絵画を収集しました。彼はロンドン大学付属の「コートールド美術研究所 The Courtauld Institute of Art」を設立し(資金を提供)、その研究所のギャラリー(コートールド・ギャラリー)に自らのコレクションを寄贈しました。これがコートールド・コレクションです。

コートールド・ギャラリーは、ロンドンのコヴェントガーデンに近い「サマセット・ハウス」という公共建築物の中にあります。広い中庭がある大きな建物ですが、その北側の一角の1階から3階までがギャラリーになっています。ナショナル・ギャラリーやテート・ギャラリーと違って独立した建物があるわけではなく、旅行ガイドを頼りに場所を探しても、少々わかりにくい。内部の展示スペースもこじんまりしています。展示室は基本的に2階と3階で、それぞれ数室しかありません。印象派・後期印象派の絵画は、わずか2室程度にあるだけです。しかし収集された絵画の質は素晴らしく、傑作が目白押しに並んでいる部屋の光景は壮観です。

| ||

|

サマセット・ハウス(北ウィング)

コートールド・ギャラリーへのエントランスは写真の入り口の右手にある。

| ||

その絵画の何点かを以下に紹介します。コートールド・ギャラリーにはコートールドが寄贈した絵画以外にも、ルネサンス、バロック、ロココなどの絵画が収集されているのですが、以下の話はコートールドの寄贈作品に絞ります。といっても、すべての絵の紹介はできないので、画家の特質をよく表している傑作(と個人的に思うもの)の一部に絞ります。

セザンヌのサント=ヴィクトワール山

まず、セザンヌ(1839-1906)の『大きな松の木のあるサント=ヴィクトワール山(Montagne Sainte-Victoire with Large Pine)』(1887)です。

| ||

|

ポール・セザンヌ(1839-1906)

「大きな松の木のあるサント=ヴィクトワール山」

Montagne Sainte-Victoire with Large Pine(1887)

( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||

| |||

|

セザンヌ

「サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール」 (ブリヂストン美術館) | |||

| |||

|

セザンヌ

「ガルダンヌからみたサント=ヴィクトワール山」 (横浜美術館) | |||

コートールドのこの絵も40数点の中の1枚であり、特に「めずらしい」ものではありません。しかし特にこの絵が印象深いのは、この絵を初めて見たとき、直感的に日本画(浮世絵)を感じたからです。近景に木をクローズアップで(全容を描かずに)描き、中景に田園風景、遠景に山、というこの構図が浮世絵を連想させます。

サント=ヴィクトワール山ではないですが、ゴッホが描いた風景画を以前に紹介したことがありました。No.10「バーバー:ヴァイオリン協奏曲」で引用した『アルルの風景』(ミュンヘンのノイエ・ピナコテーク所蔵)という作品です。この絵も、近景の3本のポプラの木はその全容が描かれていません。構図の視点から、ゼザンヌのコートールドの絵との親和性を感じます。

ゴッホを持ち出さなくても、そもそもコートールドには、似た構図のセザンヌの別の絵があります。フランス・アルプスの山麓の湖を描いた『アヌシー湖 - Le Lac d'Annecy』(1896)という作品です。

| ||

|

ポール・セザンヌ

「アヌシー湖」

Lac d'Annecy(1896)

( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||

サント=ヴィクトワール山の絵に戻りますと、こういった近景に木を配した山の絵はコートールドだけではありません。実は、前回の No.154「ドラクロワが描いたパガニーニ」で紹介したフィリップス・コレクションにも、コートールドの絵とそっくりの作品があります。ただし松の木は2本になっています。セザンヌはいろいろと構図の研究したようです。

| ||

|

ポール・セザンヌ

「サント=ヴィクトワール山」

La Montagne Sainte-Victoire(1886/7)

フィリップス・コレクション ( site : www.phillipscollection.org ) | ||

浮世絵を連想させる、ということで次に思い浮かべるのは葛飾北斎(1760-1849)の『富嶽三十六景』(ないしは歌川広重の『富士三十六景』)です。セザンヌのサント=ヴィクトワール山の連作は『富嶽三十六景』に影響されたのではと感じます。

No.30「富士山と世界遺産」にも書いたのですが、そもそも特定の山を主題に絵を描くというのは、ヨーロッパの絵画ではあまり思い当たりません。山岳地帯をもつ国はイタリア、フランス、スイス、オーストリア、スペイン、ドイツ、ノルウェー、スウェーデンなどがありますが、有名画家の "山の絵" はあまり思い当たらない。唯一思い当たるのは、スイスの "国民的画家" のホドラー(1853-1918)で、ユングフラウ、アイガー、メンヒなどのアルプスの山を主題に描いています。セガンティーニ(イタリア人)やフリードリッヒ(ドイツ人)は山岳風景をたくさん描いていますが、特定の山を描いた作品は見たことがありません。

従ってセザンヌは「特定の山を主題に、しかも連作で描いた希な画家」ということになります。もちろんそれは彼の郷土愛であり、幼少期から親しんだ風景への愛着なのだろうけれど、その「山の連作」のヒントになったのは北斎というのは十分考えられると思うのです。

| |||

|

葛飾北斎

「神奈川沖浪裏」 | |||

| |||

|

葛飾北斎

「尾州不二見原」 | |||

二つの作品で言えることは、個々のモチーフである「富士山」「大波」「人の乗った舟」「大樽」「樽職人」はあくまで現実のものだし、デフォルメは別にして、現実をトレースしようとしています。しかしその「組み合わせ方」に画家の創作行為が入っていて、それこそが芸術だということなのです。

そこでコートールドの『サント=ヴィクトワール山』です。ここに描かれた松の木の "枝ぶり" は、ちょうどサント=ヴィクトワールの稜線に沿うように描かれています。これは実際の光景なのでしょうか。そうとも考えられるが、より強い可能性は画家の創作だと思うのですね。まるで松の木を「自然の額縁」かのようにしてサント=ヴィクトワール山を描いたこの絵は、画家が「そうしたい」と思ったからではないかと想像します。これは、前に引用したフィリップス・コレクションの絵でも同じです。松の枝は山の稜線にしっかり沿っているし、松の木を二本配置することで「自然の額縁」の感じがよりはっきりしています。松の木はリアルだし、サント=ヴィクトワール山もリアル、しかしその配置と組み合わせ方が画家の創作行為である ・・・・・・ そいうことではないでしょうか。セザンヌにはそのような絵がいろいろあります。静物画でも、個々の事物はリアルだが、全体としては "絶対に現実にはないような(= 現実には絶対にそうは見えないような)組み合わせである" というような絵です。

葛飾北斎の『富嶽三十六景』は、手を変え品を変えた構図とモチーフの配置で富士山を描いています。セザンヌも同様に手を変え品を変えてサント=ヴィクトワール山を描いた。ブリヂストン美術館の絵は赤い建物が非常に印象的だし、横浜美術館の絵は、サント=ヴィクトワール山を "大きな丘" という感じに見えるアングルから描いています。40枚以上描くのだから、絵描きとしてはヴァリエーションを追求するわけです。その中には創作もある。構図の探求をするなら当然でしょう。このあたりも『富嶽三十六景』との親和性を感じます。別に北斎から学んだわけではないでしょうが・・・・・・。

最近知ったのですが、セザンヌは北斎から影響を受けたと発言している専門家の方がいます。比較文化学が専門の及川茂・日本女子大学教授です。2009年に発行されたあるIT企業(JBCCホールディングス)の社長との対談ですが、その発言を引用しておきます。

|

モネ / スーラ / ゴッホ

| ||

|

クロード・モネ(1840-1926)

「アンティーブ」

Antibes(1888)

( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||

| |||

|

モネ「アンティーブ岬」

(愛媛県美術館) | |||

| ||

|

ジョルジュ・スーラ(1859-1891)

「クールブヴォアの橋」

Bridge at Courbevoie(1886/7)

( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||

コートールド・ギャラリーはスーラの絵も何点か所蔵していますが、上に掲げたのは『クールブヴォアの橋(The bridge at Courbevoie)』(1886/7)で、スーラが絵の全体に点描を使った初めての作品です。パリ近郊のセーヌ河の中州であるグランド・ジャット島の水辺の静謐な風景で、点描の特質を大変よく生かした優れた絵だと思います。実はこの絵もまた近景の木が構図上のポイントになっています。

| ||

|

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)

「桃の花盛り」

Peach Trees in Blossom(1889)

( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||

コートールド・コレクションのゴッホの絵で有名なのは『耳に包帯をした自画像』でしょう。ここでは、風景画つながりで『桃の花盛り(Peach Trees in Blossom)』(1889)を掲げます。アルル近郊のラ・クロー平野の絵です。前景の柵と桃の木、中景の畑と家、遠景の山並みがパノラマ的にとらえられています。春先を感じさせるおだやかな色使いが大変美しい絵です。ちなみにアムステルダムのゴッホ美術館には、よく似た構図で描かれた『ラ・クローの収穫』があります。

コートールドの3つの "富士山"

ゴッホの「桃の花盛り」をよく見ると、右の方の遠景に「冠雪している三角の山」が小さく描かれています。これについて、

| 「 | 日本に憧れたゴッホが富士山のつもりで描き込んだのかもしれない」 |

| |||

|

| |||

だとすると、浮世絵を何点も所有し、その模写までもやったゴッホが「富士山のつもりで描き込んだ」というのはありうると思います。実際に冠雪した山があったとしても、それを富士山に "見立てて" 配置したということもありうるでしょう。

その富士山つながりなのですが、コートールドにあるゴッホ作品としては "桃の花" よりも、同じ年に描かれた『耳に包帯をした自画像』の方が断然有名です。この自画像の背後には画中画としてゴッホが所有していた浮世絵が描かれているのですが、その画題はというと「芸者」と「鶴」と「富士山」です。桃の花の絵に富士山を描き込んだのでは、というのはあくまで憶測ですが、ゴッホは『耳に包帯をした自画像』にはまさしく富士山を描き込んだのです。

ちなみに、ゴッホが画中画として浮世絵を描くということは、そのこと自体に特別な意味があると考えなければなりません。有名な『タンギー爺さん』には6枚もの浮世絵が描き込まれていますが、これはとりも直さず "感謝" の意味でしょう。貧しくて売れない画家である自分を支援してくれた画材店の店主に対する感謝と、画家として多大な啓示を受けた日本の浮世絵に対する感謝です。そして、このコートールドの絵の場合は、耳切り事件を起こしたあとの再出発の決意でしょう。浮世絵を描き込むことでその"決意" を鮮明にしたのだと考えられます。

| ||

|

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)

「耳に包帯をした自画像」

Self-Portrait with Bandaged Ear(1889)

( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||

以上のゴッホの2枚の絵と、セザンヌのところで引用した及川教授の「サント・ヴィクトワール山はセザンヌにとっての富士山」という指摘を合わせると、

| コートールド・コレクションには、3つの "富士山" がある |

ことになります。コートールド・ギャラリーを訪れたならそう思って絵を鑑賞するのも(我々日本人にとっては)楽しいでしょう。私がコートールドを紹介した知人も、夫婦でコートールドを再訪する機会があったら、是非「3つの富士山」の話をパートナーにして "知ったかぶり" をしてほしいと思います。

| |||

|

フィンセント・ファン・ゴッホ

「雪のある風景」(1888.2) グッゲンハイム美術館(NY) (site:www.guggenheim.org) | |||

モディリアーニの裸婦

| ||

|

アメディオ・モディリアーニ(1884-1920)

「裸婦」

Female Nude(1916)

( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||

モディリアーニは多数の裸婦像を描いていますが、コートールドにあるこの『裸婦 - Female Nude』(1916)は特別です。普通、モディリアーニの裸婦というと、明らかにプロのモデルを使った絵が多いわけです。というより、モディリアーニに限らず普通の画家はそうです。

| |||

|

モディリアーニ

「ベアトリス・ヘイスティングス」

バーンズ財団(フィラデルフィア)の Room 19 South Wall にある。No.95「バーンズ・コレクション」参照。

| |||

ベアトリスだという確実な証拠はないようです。しかしモデルが誰かをさし置いたとしても、この絵の女性は「モディリアーニに強く頼まれてモデルを引き受けてしまった」という感じがします。実際にギャラリーで実物をみると、恐ろしく速く描いた、という印象が強い。タッチは素早く大胆だし、絵の下の方などは、まともには絵の具が塗られていません。30分ぐらいで描いたのではないかとさえ思えます(大袈裟ですが)。とにかく「モデルとじっくり向き合い、デッサンを重ねて、時間をかけて描いた絵」では全くないという印象が強いのです。そういうところも、プロのモデルではないという感じを強めます。

ヌード(nude)という美術用語があります。これは単なる「裸」でありません。アートの対象としての「裸体像」であり、ある種の美化や理想化(その一つとしてのデフォルメ)が行われることがよくある。しかしこの絵はちょっと違います。nude ではなく naked(裸)と強く感じさせる絵です。「見てはいけないものを見てしまったような感じ」もする。

線は確かに単純化されてはいますが、モディリアーニの絵によくある "様式化" はそれほどでもありません。線描によるデッサンの天才であったモディリアーニらしく、的確に描かれた線の美しさは格別です。肌色と緑がかった絵の具を波状に、こすり付けるようにして体を描いていて、それが生々しい感じをよく出している。全体として、女性のヴィヴィッドな美しさがよく出た傑作だと思います。

マネが描いた「鏡」

次は「コートールドといえばこの作品」「この作品と言えばコートールド」という感じの絵で、マネの『フォリー・ベルジェールのバー(A bar at the Folies-bergere)』(1881/2)です。

| ||

|

エドゥアール・マネ(1832-1883)

「フォリー・ベルジェールのバー」

A Bar at the Folies-Bergere(1881/2)

( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||

フォリー・ベルジェールは19世紀後半のパリにおいて、時代の先端をいく「カフェ・コンセール」(音楽カフェ)でした(今でもある)。そこでは音楽の演奏や演劇も行われ、ホールがあり、カフェがあり、バー・カウンターがあった。その都会の最先端スポットを描いた風俗画がこの作品です。

ポイントは二つあると思います。一つは「労働者としての女性」を中心に当時の風俗を描いたことです。それも、家政婦、洗濯女、娼婦などの、昔からあった "働く女性" ではなく、産業革命を経て近代的な都市が出現し、多くの人が集まり、富が蓄積し、人々に余裕ができる ・・・・・・ その結果として出現した女性バーテンダーを描いたという点です。当然のことながら、彼女の社会的地位は低いはずですが(豪華に見える服は制服)、そういった新しい女性を描いたのがこの絵の第一のポイントだと思います。

二つ目は「鏡」です。この女性の背後には大きな鏡があって、女性の後ろ姿と、女性と話している(であろう)男性客が描かれています。女性の後ろ姿と男性客の位置関係は変で、実際にこの通りの光景はありえません。しかし鏡を使った絵画において「実際にはありえない光景」というのはよくあります。この絵も画家の創作であって、芸術作品としては十分許されることでしょう。ちなみに男性客と女性バーテンダーの組み合わせは、ドガの絵に出てくる「踊り子とシルクハットの男性」を連想させます。

鏡を使った絵画としては、以前の記事でも何点か紹介しました。まずファン・エイクの『アルノルフィーニ夫妻の肖像』(No.93「生物が主題の絵」)であり、ファン・エイクに影響されたと言われるベラスケスの『ラス・メニーナス』(No.19「ベラスケスの怖い絵」)です。ベラスケスは、有名な『鏡のヴィーナス』という絵を残しています。

これらの絵の鏡は、せいぜい手鏡の程度大きさのものです。大きな鏡を作るには大きな平面の板ガラスを作る必要があるのですが、これが昔は困難だった。溶けたガラスをローラーで延ばし、平面に研磨するという方法だったからです。そこに錫箔を貼って鏡にした。完全な平面でないと鏡にはなりませんが、大きな平面ガラスを作るのが難しいわけです。ベルサイユ宮殿の有名な「鏡の間」も、複数の鏡を連結して作ってあります。

| |||

|

Mary Cassatt

「The Fitting」 | |||

マネの『フォリー・ベルジェールのバー』も同じです。シルクハットの男性と多数の客を、バーテンダーの女性の背後に配置することによって、不思議な空間を作り出しています。

シャンデリアの向こうのバルコニー席に座っている客は何をしているのでしょうか。うっかりすると見逃してしまうのですが、この絵の左上には小さく「上からぶら下がった二本の足」が描かれています。そのサイズから、男性客と観客の間にある足だと分かる。これは空中ブランコの演技を客が見ている、それが鏡に写っている、そういう絵なのですね。つまり鏡の向こうは、ホールと高い天井、舞台、曲芸師、バルコニー席、大勢の客のおしゃべり、賑やかな音楽、どよめきと歓声と拍手・・・・・・という世界です。バーのカウンターの中の狭いスペースとは違う世界が広がっているのです。

話は飛ぶのですが、イギリスのルイス・キャロルは『不思議の国のアリス』を出版したあと、好評に応えて続編の『鏡の国のアリス』(1871)を書きました。マネの絵が描かれる10年前のことです。この本の原題は「Through the Looking Glass - 鏡を通り抜けて」です。アリスが「鏡の向こうはどんな世界だろう」と空想するところから始まる冒険譚です。原書には、まさにアリスが鏡をすり抜ける瞬間の挿し絵があります。

| ||

|

「鏡の国のアリス」より

(Through the Looking Glass)

初版本にジョン・テニエルが描いた挿し絵

| ||

鏡は大昔からありました。しかし人の全身より大きいような鏡が出現し、鏡の向こうにも世界があるようにリアルに感じられるようになったからこそ、ルイス・キャロルはインスピレーションを得て『鏡の国のアリス』を書いたのだと思います。そう言えば、ベラスケスに触発されて書かれたオスカー・ワイルドの童話「王女の誕生日」(1891)もまた、全身が映るような鏡がストーリーのキー・アイテムとなっているのでした(No.63 「ベラスケスの衝撃:王女とこびと」参照)。

現代人である我々は、全面が鏡になっている壁を見ても何とも思いません。そういう鏡はよくあるからです。しかし19世紀後半の人々にとって、大きな「鏡」や「姿見」によって、こちら側の世界とあちら側の世界が同居する、という光景は極めて斬新だったのではないでしょうか。昔ならヴェルサイユ宮殿に招かれないと体感できないような光景が、パリのカフェで一般人が味わえる・・・・・・。それは文明がもたらした新たな光景だったのでしょう。

19世紀後半の絵画をみると、産業革命以降の文明によって庶民に身近になった事物がいろいろと描かれています。汽車やその関連設備(駅、鉄道、鉄橋)、汽船、工場、などです。No.115「日曜日の午後に無いもの」で触れた日用品としてのパラソルもその一つでしょう。そういう文明の利器の一つとして、フォリー・ベルジェールのバーに設置された大きな鏡があった。

『フォリー・ベルジェールのバー』という作品は、画家の総決算ともいえる晩年の作であり、まさに「その時代」を描いた作品です。そして制作の発端になったのは、鏡が作り出す世界が画家に与えたある種の "感動" だと感じます。

この絵について付け加えたいのは、マネの静物の描き方ですね。以前の記事で、

| 「アスパラガス」(1880) No.3「ドイツ料理万歳」 | |||

| 「スモモ」(1880) No.111「肖像画切り裂き事件」 |

というマネの静物画を引用しましたが、『フォリー・ベルジェールのバー』のカウンターに置かれた薔薇とみかんの描写も秀逸です。マネの静物は天下一品だと思います。

コートールド・コレクションの「顔」

コートールド・コレクションにはこの他にも印象派・後期印象派の画家の代表作があります。"代表作" が言い過ぎなら「画家の最良の特質をストレートに表した絵」です。そんな絵を5点あげておきます。

| ||

|

エドガー・ドガ(1834-1917)

「舞台の二人の踊り子」

Two Dancers on a Stage(1874)

( site : www.artandarchitecture.org.uk )

多数あるドガの踊り子の絵では、オルセー美術館の絵が最も有名だが、このコートールドの絵も代表作。オルセーの絵と同じく俯瞰する位置から見た絵で、二人の踊り子を極端に右上の方に配置し、しかも一人の左手を全部は描かないという構図が印象的である。カメラにたとえると、二人の踊り子を追ったが、動きが素早いのでシャッターを切り損ねて手がはみ出したかのようである。左端にも三人目の踊り子の一部が見える。そういう意図的な構図が作り出す躍動感がある。

| ||

| ||

|

オーギュスト・ルノワール(1841-1919)

「桟敷席」

La Loge(1874)

( site : www.artandarchitecture.org.uk )

ルノワールが33歳の時の作品で、第1回印象派展に出品された。ルノワールの若い頃の画風を代表する絵である。女性はじっと観劇しているが、同伴の男性は観劇には興味がなく、おそらくオペラグラスで別の桟敷席の女性客を観察しているのだろう。「別の女性客を観察」というのは、メアリー・カサットがまさにそういう絵を描いていて(ボストン美術館)、それからの連想。もっとも、舞台以外で、オペラグラスで観察する価値があるのは女性しかないとも言える。

| ||

| ||

|

ジョルジュ・スーラ(1859-1891)

「化粧する若い女」

Young woman powdering herself(1888/90)

( site : www.artandarchitecture.org.uk )

スーラが同棲していた女性を描いた作品。この女性の圧倒的に "ふくよかな" 感じが点描で表されている。

| ||

| ||

|

ポール・ゴーギャン(1848-1903)

「ネバーモア」

Nevermore(1897)

( site : www.artandarchitecture.org.uk )

先にモディリアーニの裸婦をあげたが、こちらの方は正真正銘の素人モデルである。モディリアーニと対比すると、描かれた場所、モデルの人種・民族、文化的背景は全く違うが、まわりの色使いや装飾模様とタヒチアンの女性のヌードがマッチした美しい作品。Nevermore(2度とない)というタイトルと、いわくありげな鳥と2人の人物がさまざまな解釈を呼んでいる。

| ||

| ||

|

アンリ・ルソー(1844-1910)

「税関」

Toll Gate(1890)

( site : www.artandarchitecture.org.uk )

パリの税関史だったアンリ・ルソーが自分の「職場」を描いた唯一の作品。パリ市の南門の税関を描いたという。しかし、19世紀後半とはいえ、こんな田園風景がパリに広がっていたとは思えない。プッチーニのオペラ「ラ・ボエーム」にも入市税を徴収する税関が出てくるが、そこは当然のことながら交通の要衝であり、人々が行き交い、近くに居酒屋・旅籠があるというシチュエーションである。

この絵には空想の風景が多分にミックスされていると考えられ、「木」や「植物」に対する画家の愛着が感じられる。アンリ・ルソーの絵は空想も含めて「緑」が多く、それはバーンズ・コレクションに多数あるルソー作品をみても一目瞭然である。 | ||

No.152 - ワイエス・ブルー [アート]

No.150「クリスティーナの世界」と No.151「松ぼっくり男爵」でアンドリュー・ワイエス(1917-2009)の絵画をとりあげましたが、その継続です。今回はアンドリュー・ワイエスの "色づかい" についてです。No.18「ブルーの世界」の続きという意味もあります。

まず「クリスティーナの世界」の画題となったオルソン家の話からはじめます。

オルソン家

No.150「クリスティーナの世界」で描かれたクリスティーナ・オルソンは、1歳年下の弟・アルヴァロとともにオルソン・ハウスと呼ばれた家に住んでいました。その家はアメリカ東海岸の最北部、メイン州のクッシングにあるワイエス家の別荘の近くです。オルソン家とアンドリュー・ワイエスの出会いを、福島県立美術館・学芸員の荒木康子氏が書いています。

アンドリュー・ワイエスにとって、妻・ベッツィとの出会いが、すなわちオルソン家との出会いだったわけです。ワイエスの "オルソン・シリーズ" の中の、オルソン・ハウスを描いたテンペラ画と水彩画をあげてみます。

ちなみに上の絵の「Weatherside」とは「風上側」という意味ですね。建物などの "風が吹き付ける側" を言います。長い年月のあいだ風雨にさらされ、切妻の板が古びて変色した感じがリアルに表現されています。

この2枚の絵の「色づかい」に着目すると、目立つのは明度・彩度の異なるさまざまな黄色・茶色・褐色系統の色、白と灰色から黒の無彩色です。このような色づかいは上の2枚だけでなく、ワイエスの絵に夥しく現れます。これらの色に No.151 の「松ぼっくり男爵」でも使われた緑(特に、濃い緑)を加えたのが、ワイエスの典型的な色づかいだと言えるでしょう。これを「ワイエス・カラー」と呼ぶことにします。つまり、

です。もちろんプロの画家としては、これ以外の色を混ぜたり、重ねたり、下地に塗ったりするわけです。No.151「松ぼっくり男爵」で引用したワイエスの "自作解説" では「松の木の赤錆たような感じを出すために下地に赤を塗り、その上に緑を塗った」とありました。

そしてワイエスの絵には「ワイエス・カラー」に、それとは異質な色を組み合わせたものがいろいろあります。たとえば No.150の「クリスティーナの世界」では、クリスティーナのドレスの淡いピンク色が実に効果的に使われていました。この絵の大きな魅力はドレスのピンク色だといってもいいでしょう。

その「異質な色との組み合わせ」の一つとして、ワイエス・カラーの中に一部分だけ「青」を特徴的に使った絵があります。それは、数は多くはないけれど「ワイエス・ブルー」と呼んでいいほど強い印象を受ける「青」です。以下、そのワイエス・ブルーの絵画を何点か取り上げてみます。

ワイエスの "オルソン・シリーズ" の絵に『アルヴァロとクリスティーナ』という、ズバリの題が付けられた絵があります。

『アルヴァロとクリスティーナ』という題ですが、この絵にはアルヴァロもクリスティーナも描かれていません。この絵についてワイエスは、メトロポリタン美術館・館長のトーマス・ホーヴィングのインタビューに答えて、次のように語っています。

つまり『アルヴァロとクリスティーナ』と題するこの絵は、アルヴァロとクリスティーナが亡くなってから描かれたわけです。この絵でひときわ目立つのが青いドアです。このドアが青く塗られている理由について、美術史家の岡部幹彦氏(元・福島県立美術館学芸員、元・文化庁文化財部)が「ワイエス水彩素描展」の図録に次の主旨の解説を書いていました。

描かれているのは青いドアと、もう一つの左側のドアです。左のドアの前には籠(ワイエスの自作解説では "バスケット")があります。これはアルヴァロがブルーベリーを収穫するときに使っていた籠で、ワイエスはこの籠を何枚も描いています。真ん中にはバケツがあり、その上にはエプロンらしきものが掛かっています。フライパンもある。おそらく、クリスティーナが使っていたものでしょう。

この絵はワイエス自身が語っているように、2枚のドアと籠やバケツでアルヴァロとクリスティーナを代弁させた絵です。かつ、姉弟の父親が塗った青いペンキは、船乗りの家系であるオルソン家の象徴だと考えられる。アンドリュー・ワイエスはオルソン姉弟に聞いたに違いないのですね。なぜこのドアは青く塗られているのかと・・・・・・。それに対してオルソン姉弟は父親から聞いた話を答える・・・・・・。これはごく自然な想像だと思います。

この状況は No.151で書いた『松ぼっくり男爵』とそっくりです。『松ぼっくり男爵』では、鉄兜がカール・カーナー、松ぼっくりがアンナ・カーナー、松並木は夫妻の歴史の象徴だという感想を書いたのですが、それと全くパラレルなことが『アルヴァロとクリスティーナ』にも言えるわけです。

この絵は "モノに執着するワイエス" を如実に示しています。しかも、人が使い込んだものはその人の魂を宿すという発想を感じます。これは我々日本の文化風土からすると非常に分かりやすい。逆にいうと「モノに心を感じる」ような精神はアメリカ人にも(少なくともワイエスには)あることが分かります。

しかし何よりもこの絵で印象深いのは、鮮烈な青色です。決して強い青色ではなく、どちらかというと淡い青だけれど、絵の中に置かれると非常に鮮やかで、そこだけが強く輝いて見える。このたぐいの青を「ワイエス・ブルー」と名付けたい理由です。

ブルーベリーの栽培はオルソン家の重要な収入源であり、アルヴァロは籠(バスケット)を使って収穫をしていました。この水彩画に描かれた籠は少し破損していて、ブルーベリーがのぞいている様子も描かれています。

「オルソン・ハウスの物置のドアや計量器、箱などの多くのものが青いペイントで塗られていた」との解説を引用しましたが、その計量器と箱をワイエスは描いています。

チャッズ・フォード

ここからはワイエスの生家があるベンシルヴァニア州のチャッズ・フォードで描かれたものです。

ワイエスの妻、ベッツィの友人を描いた肖像画です。白髪まじりの髪を後ろに束ね、着古した感じの青いジャケットを着ています。そこには茶色のシミやこすれのような表現がいろいろとあります。全く飾らない質素ないでたちですが、顔の表情を見ると目は輝き、鼻筋がとおり、口は上品に結ばれていて、気品を感じる姿です。この絵は "鮮やかな青" が人物の性格を引き立ているようです。

下の絵はワイエス家の水車小屋(粉ひき小屋)の内部から外を見た光景です。青いペンキで塗られた窓枠は、暗い青色で、古びたような色ですが、それと戸外の明るくて黄色っぽい風景の対比がきいています。

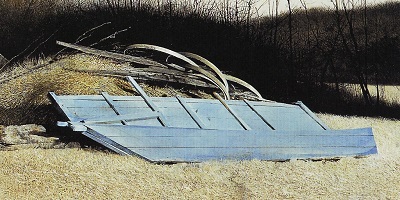

『大水のあと - Flood Plain』と題された絵です。あたり一面が水浸しになり、水が引いたあとの光景です。ワイエスの「自作解説」によると、この絵に描かれた青いモノは、幌馬車の残骸です。ワイエスはこれを発見したときに、洪水の後の風景が "絵になる" と思ったのでしょう。

No.151「松ぼっくり男爵」で書いたように、ワイエスは自宅近くのカーナー農場とカーナー夫妻を描き続けたのですが、この絵もその1枚です。アンナ・カーナー(当時87歳。夫のカールとは既に死別)が農作業をしていますが、そこに青い矢車草が咲いています。縮小画像にすると矢車草はほとんど分からないのですが、実際に展覧会でこの絵を見ると、青い点々が下のほうに散らばっているのに気づきます。

ワイエスはこの絵の題を「矢車草」としています。小さな花の青色が絵の主題になっているわけです。

ワイエスの作品を貫くテーマの一つは「多民族国家としてのアメリカ」です。アルヴァロとクリスティーナのオルソン兄弟はスウェーデン移民の2世だし、カールとアンナのカーナー夫妻はドイツからの移民です(No.151「松ぼっくり男爵」)。No.151で引用したワイエス展のポスターの「Gunning Rocks」という絵は、フィンランド人とネイティブ・アメリカンの血をひく男性の横顔でした。他にもフィンランド移民の男性の肖像を描いているし、その娘(シリという名)の美しいヌードもあります。ネイティブ・アメリカンの男性の肖像もありました。

その多民族国家・アメリカの象徴ですが、ワイエスは子どものころからカーナー農場の向こうにあった「リトル・アフリカ」というアフリカ系アメリカ人の集落に出入りしていました。そこの子どもと友人になり、人々の絵を描きました。そのなかから "ワイエス・ブルー" を使った2作品を引用します。この作品もそうですが、一見してアフリカ系アメリカ人が辿った苦難の歴史を想像させるような絵がいろいろとあります。

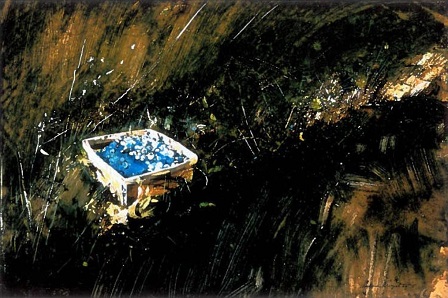

ワイエスが火の描写に挑戦した1枚です。チャッズ・フォードのある情景ですが、その色づかいに着目したいと思います。写真を縮小した画像では分かりにくいのですが、実際にこの絵を見ると、炎の中にわずかに青みがかった灰色が描かれています。火の中に青みがかった色が見えるのはありえることですが、普通のたき火ではあまりないでしょう。これはワイエスの画家としての感性にもとづく絵画だと考えられます。

メイン州

ふたたびメイン州の光景に戻ります。青は空の色であり、また海や湖、川なども青く見えることがよくあります。こういった「空や水の青」もワイエスの絵にはいろいろありますが、1枚だけあげるとすると「The Carry」という晩年の絵です。"carry" とは、川の水深が浅くなっている場所で、ボートが航行できないため岸にあげて運ぶ、そういう場所のことです。訳すと「陸上運搬」でしょうか。

この絵は、川や湖水の水の青が大変に美しい絵です。空はほとんど描かれていないのですが、上空にも青空が広がっていることが、ありありと想像できる。この絵は実物を見たことがないのですが、ぜひ一度、鑑賞してみたいものです。

これもメイン州・クッシングの光景です。草原の木陰で昼寝をしている人がいます。犬がそばにいて、双眼鏡とカップと、ブルーベリーの入った小さな籠がそばにある。

青いシャツの胸の膨らみから、この人が女性だと分かります。とすると、女性が無防備な姿で寝ていることになる。実際に散歩をしていてこういう場面に出会ったら少々ドキッとするはずですが、ここはメイン州・クッシングの "田舎" です。もちろん安全なのでしょう。犬もいます。

アンドリュー・ワイエスの "自作解説" によると女性は妻のベッツィです。そしてこのとき「ウォルドボロの方角から雷鳴が聞こえてきた」とあります。ウォルドボロはクッシングの北西、数10kmの町です。ということは、犬はかすかな雷鳴に気づいて頭をもたげたということでしょう。「遠雷」という題のゆえんです。

この絵の魅力となっているのが「ワイエス・ブルー」だと思います。女性のシャツの淡い青と、小さく描かれたブルーベリーの濃いめの青、その対比が印象的です。このブルーが、茶と緑の入り交じった「ワイエス・カラー」の草原風景によく映えています。

ブルーの魅力

No.18「ブルーの世界」で、青色染料・顔料の歴史とともに、青を使った絵画を取り上げました。ラピスラズリを使ったフェルメールの絵画は有名で「フェルメール・ブルー」と呼ばれたりします。ピカソの「青の時代」の絵は、プルシアン・ブルーを使った青の濃淡だけで絵が構成されています。

日本では植物顔料である藍が浮世絵に多用されました。この藍色を西欧では「ヒロシゲ・ブルー」と言ったりします。またプルシアン・ブルー(江戸時代の言い方ではベロ藍)を効果的に使った葛飾北斎の浮世絵もありました。現代日本画では東山魁夷画伯の「ヒガシヤマ・ブルー」が有名です。

アンドリュー・ワイエスという画家の "青" は、上にあげた画家とは違って、白が混じったような "淡くて薄い青"、ないしは "くすんだ青" です。それを画面の一部だけに使う(ことが多い)。しかし絵の中ではその青が強い輝きを放っています。

これはいわゆる「補色効果」というやつですね。つまりワイエス・カラーで多用される黄・茶色系統の色、これと青が補色関係にあるわけです。この効果で「淡い、薄い青」でも引き立つ。そういうことだと思います。

もちろん「青」と「黄・茶」の補色関係を利用した絵は昔からあります。No.18「ブルーの世界」であげたフェルメールはラピスラズリの青のそばに黄色系を配置したものがあるし(No.18 の「牛乳を注ぐ女」など)、ゴッホもそういう名手です。まっ黄色の麦畑の上にプルシアン・ブルーの紺碧の空が広がっている(そこにカラスが飛んでいる)ゴッホの絵は何枚かあるし、有名な『夜のカフェテラス』も、カフェから漏れる強烈な光の黄色と夕闇が迫る空の深い青の対比が素晴らしい。このようなラピスラズリやプルシアン・ブルーの青は、色そのものに個性がある青、いわば「主張する青」です。

それに対してワイエスは、絵の中に配置されることによって初めて引き立つ "控えめな青" を極めて巧みに使っています。それと対比される補色も、彩度の低い、おだやかな黄・茶系統の色です。しかし絵として美しく、印象的なことには変わりがない。アンドリュー・ワイエスもまた「青を使う名手」だと思います。

まず「クリスティーナの世界」の画題となったオルソン家の話からはじめます。

オルソン家

No.150「クリスティーナの世界」で描かれたクリスティーナ・オルソンは、1歳年下の弟・アルヴァロとともにオルソン・ハウスと呼ばれた家に住んでいました。その家はアメリカ東海岸の最北部、メイン州のクッシングにあるワイエス家の別荘の近くです。オルソン家とアンドリュー・ワイエスの出会いを、福島県立美術館・学芸員の荒木康子氏が書いています。

|

アンドリュー・ワイエスにとって、妻・ベッツィとの出会いが、すなわちオルソン家との出会いだったわけです。ワイエスの "オルソン・シリーズ" の中の、オルソン・ハウスを描いたテンペラ画と水彩画をあげてみます。

なお、以下に掲げる絵で、引用元を明示しなかったものは日本で開催された以下の3つの展覧会、

|

| ||

|

「さらされた場所」

- Weatherside - 1965(48歳)。テンペラ | ||

| ||

|

「オルソンの家」

- Olson House - 1966(49歳)。水彩 (丸沼芸術の森・所蔵) | ||

ちなみに上の絵の「Weatherside」とは「風上側」という意味ですね。建物などの "風が吹き付ける側" を言います。長い年月のあいだ風雨にさらされ、切妻の板が古びて変色した感じがリアルに表現されています。

この2枚の絵の「色づかい」に着目すると、目立つのは明度・彩度の異なるさまざまな黄色・茶色・褐色系統の色、白と灰色から黒の無彩色です。このような色づかいは上の2枚だけでなく、ワイエスの絵に夥しく現れます。これらの色に No.151 の「松ぼっくり男爵」でも使われた緑(特に、濃い緑)を加えたのが、ワイエスの典型的な色づかいだと言えるでしょう。これを「ワイエス・カラー」と呼ぶことにします。つまり、

ワイエス・カラー:

|

です。もちろんプロの画家としては、これ以外の色を混ぜたり、重ねたり、下地に塗ったりするわけです。No.151「松ぼっくり男爵」で引用したワイエスの "自作解説" では「松の木の赤錆たような感じを出すために下地に赤を塗り、その上に緑を塗った」とありました。

そしてワイエスの絵には「ワイエス・カラー」に、それとは異質な色を組み合わせたものがいろいろあります。たとえば No.150の「クリスティーナの世界」では、クリスティーナのドレスの淡いピンク色が実に効果的に使われていました。この絵の大きな魅力はドレスのピンク色だといってもいいでしょう。

その「異質な色との組み合わせ」の一つとして、ワイエス・カラーの中に一部分だけ「青」を特徴的に使った絵があります。それは、数は多くはないけれど「ワイエス・ブルー」と呼んでいいほど強い印象を受ける「青」です。以下、そのワイエス・ブルーの絵画を何点か取り上げてみます。

| アルヴァロとクリスティーナ |

ワイエスの "オルソン・シリーズ" の絵に『アルヴァロとクリスティーナ』という、ズバリの題が付けられた絵があります。

| ||

|

「アルヴァロとクリスティーナ」

- Alvaro and Christina - 1968(51歳)。水彩 (ファーンズワース美術館・所蔵) | ||

『アルヴァロとクリスティーナ』という題ですが、この絵にはアルヴァロもクリスティーナも描かれていません。この絵についてワイエスは、メトロポリタン美術館・館長のトーマス・ホーヴィングのインタビューに答えて、次のように語っています。

|

つまり『アルヴァロとクリスティーナ』と題するこの絵は、アルヴァロとクリスティーナが亡くなってから描かれたわけです。この絵でひときわ目立つのが青いドアです。このドアが青く塗られている理由について、美術史家の岡部幹彦氏(元・福島県立美術館学芸員、元・文化庁文化財部)が「ワイエス水彩素描展」の図録に次の主旨の解説を書いていました。

|

描かれているのは青いドアと、もう一つの左側のドアです。左のドアの前には籠(ワイエスの自作解説では "バスケット")があります。これはアルヴァロがブルーベリーを収穫するときに使っていた籠で、ワイエスはこの籠を何枚も描いています。真ん中にはバケツがあり、その上にはエプロンらしきものが掛かっています。フライパンもある。おそらく、クリスティーナが使っていたものでしょう。

この絵はワイエス自身が語っているように、2枚のドアと籠やバケツでアルヴァロとクリスティーナを代弁させた絵です。かつ、姉弟の父親が塗った青いペンキは、船乗りの家系であるオルソン家の象徴だと考えられる。アンドリュー・ワイエスはオルソン姉弟に聞いたに違いないのですね。なぜこのドアは青く塗られているのかと・・・・・・。それに対してオルソン姉弟は父親から聞いた話を答える・・・・・・。これはごく自然な想像だと思います。

この状況は No.151で書いた『松ぼっくり男爵』とそっくりです。『松ぼっくり男爵』では、鉄兜がカール・カーナー、松ぼっくりがアンナ・カーナー、松並木は夫妻の歴史の象徴だという感想を書いたのですが、それと全くパラレルなことが『アルヴァロとクリスティーナ』にも言えるわけです。

この絵は "モノに執着するワイエス" を如実に示しています。しかも、人が使い込んだものはその人の魂を宿すという発想を感じます。これは我々日本の文化風土からすると非常に分かりやすい。逆にいうと「モノに心を感じる」ような精神はアメリカ人にも(少なくともワイエスには)あることが分かります。

しかし何よりもこの絵で印象深いのは、鮮烈な青色です。決して強い青色ではなく、どちらかというと淡い青だけれど、絵の中に置かれると非常に鮮やかで、そこだけが強く輝いて見える。このたぐいの青を「ワイエス・ブルー」と名付けたい理由です。

| ブルーベリー |

ブルーベリーの栽培はオルソン家の重要な収入源であり、アルヴァロは籠(バスケット)を使って収穫をしていました。この水彩画に描かれた籠は少し破損していて、ブルーベリーがのぞいている様子も描かれています。

| ||

|

「パイ用のブルーベリー・習作」

- Study for Pie Berries - 1967(50歳)。水彩 (丸沼芸術の森・所蔵) | ||

| 計量器と箱 |

「オルソン・ハウスの物置のドアや計量器、箱などの多くのものが青いペイントで塗られていた」との解説を引用しましたが、その計量器と箱をワイエスは描いています。

| ||

|

「青い計量器」 - Blue Measure -

1959(42歳)。ドライブラッシュ・水彩 (丸沼芸術の森・所蔵) | ||

(部分)

| ||

|

「青い箱」 - Blue Box -

1956(39歳)。水彩 | ||

チャッズ・フォード

ここからはワイエスの生家があるベンシルヴァニア州のチャッズ・フォードで描かれたものです。

| 肖像 |

ワイエスの妻、ベッツィの友人を描いた肖像画です。白髪まじりの髪を後ろに束ね、着古した感じの青いジャケットを着ています。そこには茶色のシミやこすれのような表現がいろいろとあります。全く飾らない質素ないでたちですが、顔の表情を見ると目は輝き、鼻筋がとおり、口は上品に結ばれていて、気品を感じる姿です。この絵は "鮮やかな青" が人物の性格を引き立ているようです。

| ||

|

「アラベラ」 - Arabella -

1969(52歳)。ドライブラッシュ・水彩(紙)

The Metropolitan Museum of Art

| ||

| 窓 |

下の絵はワイエス家の水車小屋(粉ひき小屋)の内部から外を見た光景です。青いペンキで塗られた窓枠は、暗い青色で、古びたような色ですが、それと戸外の明るくて黄色っぽい風景の対比がきいています。

| ||

|

「昼下がりの想い」

- Love in the Afternoon - 1992(75歳)。テンペラ | ||

| 幌馬車 |

『大水のあと - Flood Plain』と題された絵です。あたり一面が水浸しになり、水が引いたあとの光景です。ワイエスの「自作解説」によると、この絵に描かれた青いモノは、幌馬車の残骸です。ワイエスはこれを発見したときに、洪水の後の風景が "絵になる" と思ったのでしょう。

| ||

|

「大水のあと」 - Flood Plain -

1986(69歳)。テンペラ | ||

(部分)

| 矢車草 |

No.151「松ぼっくり男爵」で書いたように、ワイエスは自宅近くのカーナー農場とカーナー夫妻を描き続けたのですが、この絵もその1枚です。アンナ・カーナー(当時87歳。夫のカールとは既に死別)が農作業をしていますが、そこに青い矢車草が咲いています。縮小画像にすると矢車草はほとんど分からないのですが、実際に展覧会でこの絵を見ると、青い点々が下のほうに散らばっているのに気づきます。

ワイエスはこの絵の題を「矢車草」としています。小さな花の青色が絵の主題になっているわけです。

| ||

|

「矢車草」 - Cornflowers -

1986(69歳)。水彩 | ||

(部分)

| リトル・アフリカ |

ワイエスの作品を貫くテーマの一つは「多民族国家としてのアメリカ」です。アルヴァロとクリスティーナのオルソン兄弟はスウェーデン移民の2世だし、カールとアンナのカーナー夫妻はドイツからの移民です(No.151「松ぼっくり男爵」)。No.151で引用したワイエス展のポスターの「Gunning Rocks」という絵は、フィンランド人とネイティブ・アメリカンの血をひく男性の横顔でした。他にもフィンランド移民の男性の肖像を描いているし、その娘(シリという名)の美しいヌードもあります。ネイティブ・アメリカンの男性の肖像もありました。

その多民族国家・アメリカの象徴ですが、ワイエスは子どものころからカーナー農場の向こうにあった「リトル・アフリカ」というアフリカ系アメリカ人の集落に出入りしていました。そこの子どもと友人になり、人々の絵を描きました。そのなかから "ワイエス・ブルー" を使った2作品を引用します。この作品もそうですが、一見してアフリカ系アメリカ人が辿った苦難の歴史を想像させるような絵がいろいろとあります。

| ||

|

「アダム」- Adam -

1963(46歳)。テンペラ

Brandywine River Museum of Art

| ||

| ||

|

「孫娘」- Granddaughter -

1956(39歳)。水彩

Wadsworth Atheneum Museum

| ||

| たき火 |