No.331 - カーネーション、リリー、リリー、ローズ [アート]

No.36「ベラスケスへのオマージュ」で、画家・サージェント(1856-1925)の『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』(1882。ボストン美術館所蔵)のことを書きました。ベラスケスの『ラス・メニーナス』への "オマージュ" として描かれたこの作品は、2010年にプラド美術館に貸し出され、『ラス・メニーナス』と並べて展示されました。

この絵の鑑賞のポイントの一つは、画面に2つ描かれた大きな有田焼の染め付けの花瓶です。これはボイト家に実際にあったもので、その後、ボストン美術館に寄贈されました。この有田焼は当時の欧米における日本趣味(広くは東洋趣味)を物語っています。

そして、同じサージェントの作品で直感的に思い出す "日本趣味" の絵が、画面に提灯と百合の花をちりばめた『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』(1885-6。テート・ブリテン所蔵)です。No.35 では補足として画像だけを載せましたが、今回はこの絵のことを詳しく紹介します。というのも、最近この絵の評論を2つ読んだからで、その評論を中心に紹介します。

カーネーション、リリー、リリー、ローズ

まず、このブログで今まで多数とりあげた中野京子さんの評論から紹介します。この絵の第1のポイントは、夕暮れの時の一瞬を描いたというところです(以降の引用で下線は原文にはありません。また段落を増やしたところ、漢数字を算用数字に直したところがあります)。

夕暮れを表現する言葉は多彩です。薄暮、宵、という言い方もあります。いずれも日没前後の時間ですが、特に日没後の短い時間を指すことが多い。日没の後には西の空に夕焼けの赤みが残り、次にはその赤みが無くなって空は群青になり、次にはその青みも消えて黒くなる。サージェントのこの絵は、その空が黒くなる手前の時間、西の空が橙色か、それを過ぎた深い青の時間を描いていると感じさせます。

この絵は「花々の乱れ咲く庭園の中に少女が2人」というのが基本的なテーマですが、本当にこれがリアルな光景なのか、実は幻影ではないかという感じが、ふとします。「この世ならぬ雰囲気を醸し出す」と中野さんが書いている通りです。その大きな理由は薄暮の時の「自然光と人工光の混じりあい」なのでしょう。さらにもう一つは、画面を埋め尽くす庭園の花々と草が、まるで壁紙に描かれたように見えることでしょう。これはリアルな光景なのか、と暗黙に思ってしまうわけです。

サージェントはアメリカ人ですが、この絵を仕上げた当時は英国に住んでいました。そしてカンヴァスを野外に持ち出し、薄暮の僅かな時間を狙って少しづつ仕上げていったと言います。そのため花々は枯れてしまい、そうすると制作を中断し、新しい花が育つまで待った。完成までに長い時間がかかったようです。

この絵のもとになったのは当時の英国の "はやり唄" であり、花の女神フローラを唄ったものというのは象徴的です。ルネサンス期以降の西洋絵画に、ギリシャ神話の女神・フローラがいて、その周辺に花がちりばめられている絵がいろいろあります。ボッティチェリの『春』(ウフィツィ美術館)に描かれたフローラはその典型でしょう。サージェントのこの絵に現実感が希薄なのは、そいういうことと関係しているのかもしれません。

そして目に付くのが提灯です。なぜ英国の庭園に提灯があるのか。それは当時のヨーロッパの、ある種のブームに関係しています。

その提灯ですが、もともと中国由来で、室町時代に日本に伝わりました。中国の提灯は、今でもそうですが、構造材が縦に通っています。一方、日本の提灯は "蛇腹" になっていて、ぺたんと折り畳める。この構造は日本の発明です。サージェントの絵に描かれているのはこの日本方式の提灯です。

文章の最後で中野さんは "妖精" という言葉を出しています。No.318「フェアリー・フェラーの神技」に書いたように、英国は "妖精大国" です。妖精の民話が大量にあるし、著名文学にも登場します(シェイクスピア、ピーターパン ・・・・・・)。そして "妖精画" が絵画の大ジャンルであり、妖精画を専門に描く "妖精画家" がいた。英国在住の画家・サージェントはそういった事情を良く知っていたはずです。

画家は、白いドレスを着て提灯を灯す2人の少女を妖精に見立てているのではないでしょうか。「この世ならぬ雰囲気」はそういうところからも来ていると感じます。

ところで、この絵には提灯以外に日本関連のアイテムが描かれています。それがヤマユリです。最近の日本経済新聞の日曜版(The STYLE。2022年1月30日)に、窪田直子記者(東京編集局文化部)がそのことを書いていました。それを次に紹介します。

花の東西交流

窪田記者の記事は、

と題するものです。19世紀当時、ヨーロッパの "植物ハンター(プラントハンター)" と呼ばれる人たちが、世界の植物を自国に持ち帰った。もちろん日本の植物もその中にあった。そういった交流の証としてサージェントの絵を取り上げているのです。記事はまず『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』の解説から始まります。

この絵の発想のきっかけになったのは、画家がテムズ河畔でたまたま目にした提灯です。サージェントはロンドン近郊の友人宅に滞在しながら、この絵を描きました。

そしてサージェントのこの絵には、親交が深かったモネと同様、ジェポニズムの時代の空気が色濃く出ています。その典型が提灯ですが、もう一つの重要なアイテムがヤマユリです。

プラントハンター

江戸時代後期、日本の植物をヨーロッパに持ち帰ったのがシーボルトでした。ドイツ出身のシーボルトは医者で、長崎の出島ではオランダ商館医のポジションにつきますが、同時に彼は植物学者でもあり、多数の日本の植物をヨーロッパに送りました。これをきっかけに日本のユリがヨーロッパで大人気を博します。

この引用にあるように、当時のヨーロッパで一般的なユリは "マドンナ・リリー" で、古来から聖母マリアのシンボルでした。受胎告知の場面で大天使・ガブリエルが持っている花もこれです。マドンナ・リリーの別名が "Garden White Lily" で、和名のニワシロユリはこの直訳です(庭白百合)。日本のテッポウユリに似ていますが、テッポウユリよりも小型です。

しかし『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』で、少女の後ろの目立つ位置に描かれているのはヤマユリです。そしてヤマユリが本格的にヨーロッパに輸出されるのは明治以降です。それは引用にあるように、輸送が難しかったからです。

我々は学校の日本史の教科書で、明治時代に日本の貿易をささえていた(= 外貨獲得の要だった)のが生糸だと習うわけです。それは全くその通りですが、実はユリ根も大切な輸出品だったのです。生糸と同じく、そのほとんどが横浜港から輸出されました。その結果(ヨーロッパにはない)日本の大型のユリが大人気を博し、サージェントの絵につながった。

以上の背景を踏まえた上で、サージェントの『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』を再度見てみます。

この絵の主題は「夕暮れ時の一瞬に見られる光と色彩の交響詩」です。これをカンヴァスに定着させることに画家は心血を注いだ。モデルは白いドレスの妖精のような2人の姉妹で、背景はイングリッシュ・ガーデンです。

そしてこの絵を当時の英国人の目から見ると、英国ではあまり見かけないアイテムが2種類描かれています。一つは提灯で、もう一つはヤマユリです。それがエキゾチックな雰囲気を醸し出す。この2つを配置することで、昼と夜の境界領域である薄暮の時間の幻想的な雰囲気が倍加される。

これら全てが見る人を魅了してしまう傑作、それが『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』なのでした。

|

ジョン・シンガー・サージェント (1856 - 1925) 「エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち」(1882) |

(222.5m × 222.5m) ボストン美術館 |

この絵の鑑賞のポイントの一つは、画面に2つ描かれた大きな有田焼の染め付けの花瓶です。これはボイト家に実際にあったもので、その後、ボストン美術館に寄贈されました。この有田焼は当時の欧米における日本趣味(広くは東洋趣味)を物語っています。

そして、同じサージェントの作品で直感的に思い出す "日本趣味" の絵が、画面に提灯と百合の花をちりばめた『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』(1885-6。テート・ブリテン所蔵)です。No.35 では補足として画像だけを載せましたが、今回はこの絵のことを詳しく紹介します。というのも、最近この絵の評論を2つ読んだからで、その評論を中心に紹介します。

カーネーション、リリー、リリー、ローズ

|

ジョン・シンガー・サージェント (1856 - 1925) 「カーネーション、リリー、リリー、ローズ」(1885-6) |

(174cm × 154cm) テート・ブリテン |

まず、このブログで今まで多数とりあげた中野京子さんの評論から紹介します。この絵の第1のポイントは、夕暮れの時の一瞬を描いたというところです(以降の引用で下線は原文にはありません。また段落を増やしたところ、漢数字を算用数字に直したところがあります)。

|

夕暮れを表現する言葉は多彩です。薄暮、宵、という言い方もあります。いずれも日没前後の時間ですが、特に日没後の短い時間を指すことが多い。日没の後には西の空に夕焼けの赤みが残り、次にはその赤みが無くなって空は群青になり、次にはその青みも消えて黒くなる。サージェントのこの絵は、その空が黒くなる手前の時間、西の空が橙色か、それを過ぎた深い青の時間を描いていると感じさせます。

|

サージェントはアメリカ人ですが、この絵を仕上げた当時は英国に住んでいました。そしてカンヴァスを野外に持ち出し、薄暮の僅かな時間を狙って少しづつ仕上げていったと言います。そのため花々は枯れてしまい、そうすると制作を中断し、新しい花が育つまで待った。完成までに長い時間がかかったようです。

|

この絵のもとになったのは当時の英国の "はやり唄" であり、花の女神フローラを唄ったものというのは象徴的です。ルネサンス期以降の西洋絵画に、ギリシャ神話の女神・フローラがいて、その周辺に花がちりばめられている絵がいろいろあります。ボッティチェリの『春』(ウフィツィ美術館)に描かれたフローラはその典型でしょう。サージェントのこの絵に現実感が希薄なのは、そいういうことと関係しているのかもしれません。

そして目に付くのが提灯です。なぜ英国の庭園に提灯があるのか。それは当時のヨーロッパの、ある種のブームに関係しています。

|

その提灯ですが、もともと中国由来で、室町時代に日本に伝わりました。中国の提灯は、今でもそうですが、構造材が縦に通っています。一方、日本の提灯は "蛇腹" になっていて、ぺたんと折り畳める。この構造は日本の発明です。サージェントの絵に描かれているのはこの日本方式の提灯です。

|

文章の最後で中野さんは "妖精" という言葉を出しています。No.318「フェアリー・フェラーの神技」に書いたように、英国は "妖精大国" です。妖精の民話が大量にあるし、著名文学にも登場します(シェイクスピア、ピーターパン ・・・・・・)。そして "妖精画" が絵画の大ジャンルであり、妖精画を専門に描く "妖精画家" がいた。英国在住の画家・サージェントはそういった事情を良く知っていたはずです。

画家は、白いドレスを着て提灯を灯す2人の少女を妖精に見立てているのではないでしょうか。「この世ならぬ雰囲気」はそういうところからも来ていると感じます。

ところで、この絵には提灯以外に日本関連のアイテムが描かれています。それがヤマユリです。最近の日本経済新聞の日曜版(The STYLE。2022年1月30日)に、窪田直子記者(東京編集局文化部)がそのことを書いていました。それを次に紹介します。

花の東西交流

窪田記者の記事は、

19世紀 園芸の東西交流(1)

植物ハンター、世界をめぐる

植物ハンター、世界をめぐる

と題するものです。19世紀当時、ヨーロッパの "植物ハンター(プラントハンター)" と呼ばれる人たちが、世界の植物を自国に持ち帰った。もちろん日本の植物もその中にあった。そういった交流の証としてサージェントの絵を取り上げているのです。記事はまず『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』の解説から始まります。

|

この絵の発想のきっかけになったのは、画家がテムズ河畔でたまたま目にした提灯です。サージェントはロンドン近郊の友人宅に滞在しながら、この絵を描きました。

|

そしてサージェントのこの絵には、親交が深かったモネと同様、ジェポニズムの時代の空気が色濃く出ています。その典型が提灯ですが、もう一つの重要なアイテムがヤマユリです。

|

プラントハンター

江戸時代後期、日本の植物をヨーロッパに持ち帰ったのがシーボルトでした。ドイツ出身のシーボルトは医者で、長崎の出島ではオランダ商館医のポジションにつきますが、同時に彼は植物学者でもあり、多数の日本の植物をヨーロッパに送りました。これをきっかけに日本のユリがヨーロッパで大人気を博します。

|

|

しかし『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』で、少女の後ろの目立つ位置に描かれているのはヤマユリです。そしてヤマユリが本格的にヨーロッパに輸出されるのは明治以降です。それは引用にあるように、輸送が難しかったからです。

|

ヤマユリ |

|

サージェントの「カーネーション、リリー、リリー、ローズ」に描かれているヤマユリ。絵の中央上方の拡大図。 |

|

|

ユリ根の出荷作業 |

横浜のボーマー商会の商品カタログの挿絵。女性のそばにユリ根と赤土の泥団子が描かれている。日本経済新聞(2022.1.30)より。 ちなみに、上の引用に「ヤマユリは神奈川県を中心に山採りされた球根が出荷された」との主旨があるが、現在の神奈川県の "県の花" はヤマユリである。 |

|

|

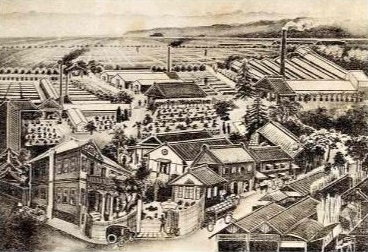

横浜植木商会 |

横浜植木商会の大正時代の鳥瞰図。ユリ根を含む作物の輸出が一つの産業だった。ユリ根は、当初は山採りされていたが、大規模栽培して輸出されるようになり、日本の外貨獲得に貢献した。日本経済新聞(2022.1.30)より。 |

我々は学校の日本史の教科書で、明治時代に日本の貿易をささえていた(= 外貨獲得の要だった)のが生糸だと習うわけです。それは全くその通りですが、実はユリ根も大切な輸出品だったのです。生糸と同じく、そのほとんどが横浜港から輸出されました。その結果(ヨーロッパにはない)日本の大型のユリが大人気を博し、サージェントの絵につながった。

補足しますと、現代では園芸用のユリ球根の8割はオランダからの輸入です。なぜかというと、オランダはチューリップなどで培った球根の品種改良技術が優れているからだそうです(日本経済新聞。2013.5.14 による)。

以上の背景を踏まえた上で、サージェントの『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』を再度見てみます。

|

ジョン・シンガー・サージェント 「カーネーション、リリー、リリー、ローズ」 |

テート・ブリテン |

この絵の主題は「夕暮れ時の一瞬に見られる光と色彩の交響詩」です。これをカンヴァスに定着させることに画家は心血を注いだ。モデルは白いドレスの妖精のような2人の姉妹で、背景はイングリッシュ・ガーデンです。

そしてこの絵を当時の英国人の目から見ると、英国ではあまり見かけないアイテムが2種類描かれています。一つは提灯で、もう一つはヤマユリです。それがエキゾチックな雰囲気を醸し出す。この2つを配置することで、昼と夜の境界領域である薄暮の時間の幻想的な雰囲気が倍加される。

これら全てが見る人を魅了してしまう傑作、それが『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』なのでした。

2022-02-19 13:08

nice!(0)