No.299 - 優しさが生き残りの条件だった [科学]

No.211「狐は犬になれる」の続きです。今回の記事の目的は、現生人類(=ホモ・サピエンス)が地球上で生き残り、かつ繁栄できた理由を説明する「自己家畜化仮説」のことを書くのが目的ですが、この仮説は No.211 で紹介した「キツネの家畜化実験」と密接に関係しています。そこでまず、No.211 の振り返りから始めたいと思います。

キツネの家畜化実験

No.211「狐は犬になれる」で、ロシアの遺伝学者、ドミトリ・ベリャーエフ(1917-1985)が始め、現在も続いている「キツネの家畜化実験」の経過を書きました。ベリャーエフは人がオオカミを飼い慣らしてイヌにした経緯、もっと広くは野生動物を飼い慣らして家畜にした経緯を知りたいと考え、それを "早回しに" 再現する実験を1958年に開始しました。

ベリャーエフが着目したのは「家畜は従順である」という事実です。人間が家畜に期待するものは、ミルク、肉、乗り物、護衛、牧畜や狩猟の補助、仲間付き合い、癒し(ペット)などさまざまですが、すべての家畜に共通しているのは人間に対して従順、ないしは友好的ということです。

ベリャーエフはこの事実を逆転させ、人間が従順で友好的な野生動物を選別して育種してきたから家畜ができたとの仮説をたてました。そして実験を始めます。

彼は、ロシア各地の毛皮生産工場からキツネを数百頭購入し、その中から人間に友好的な個体を選別して交配をしました。もちろん、野生のキツネの中に初めから人間に慣れ慣れしい個体がいるわけではありません。彼がやったのはキツネの点数付けです。つまり、

とし、個々のキツネごとにこの程度を観察して点数を付けます。そして点数が高いキツネを選別し、交配を繰り返しました。

すると第6世代の子ギツネに、イヌがするように人を舐めるなど人間との接触を積極的に求める個体が現れ始めました。No.211 の記事の時点でキツネは第58世代目ですが、70% のキツネは「イヌのようなキツネ」になりました。このキツネたちの特徴は以下のようです。

外見

行動

頭蓋骨

ホルモン

脳細胞

重要なことは、「人間に対して友好的という、たった一つの基準」で選択・交配を繰り返すと、当初は思ってもみなかったような多様な変化が現れてイヌのようなキツネになったことです。ここまでが No.211 の振り返りです。

オオカミがイヌになったプロセス

では、オオカミの家畜化は過去にどのように進んだと推定できるでしょうか。

ここからは、日経サイエンス 2020年11月号に掲載された論文を紹介します。米・デューク大学のブライアン・ヘア(Brian Hare)とヴァネッサ・ウッズ(Vanessa Woods)による「優しくなければ生き残れない」と題した論文の紹介です。以下、この論文の執筆者を「著者」と書きます。

現在のオオカミとイヌには、氷河期に生きていた共通の祖先があります。この祖先を「氷河期オオカミ」と呼ぶとすると、氷河期オオカミが分かれて進化して、現在のオオカミとイヌになったわけです。

では、どうやって氷河期オオカミがイヌになったのか。従来の説明は「人間がオオカミの子どもを野営地に連れ帰って家畜化した」とか、「人間がオオカミを飼い慣らして家畜化し、最終的には選抜育種を行ってイヌができた」というものでした。

しかしこの説明は筋が通っていません。氷河期オオカミを飼い慣らしたとしても、それは1代きりです。一方、キツネの家畜化実験でも分かるように、家畜化は何世代もの選択の過程を経て起こる現象です。また、家畜化されたキツネは遺伝子(DNA)レベルで野生のキツネと違うことが判明していますが、単なる飼い慣らしで遺伝子の変化は起きません。

現在のオオカミは肉食で、1回の食事で食べる肉の量は約9kgもあります。そして氷河期オオカミは現在のオオカミより体がさらに大きかった。氷河期オオカミを "飼い慣らした" とされる当時の人間は、狩猟採集の生活です。体の大きな肉食獣と、たとえば人間の子どもを野営地に残して狩りや採集に出かけるという生活は考えにくい。

以上のような考察を踏まえて著者は、氷河期オオカミがイヌになったプロセスを次のように推定しています。

この引用の最後のところ、「最も友好的なオオカミが自らを家畜化した」のが "自己家畜化" です。普通、家畜化というと、人間が野生動物(の子ども)を捕らえて育て、飼い慣らして家畜にすることを言います。そうではなくて「自然選択を通して起こる家畜化」が "自己家畜化" です。

この自己家畜化がヒトの進化の過程でも起こったという仮説が以下の話です。

なぜホモ・サピエンスが生き残ったのか

まず出発点は、なぜ現生人類(=ホモ・サピエンス)だけが生き残り、繁栄できたかという疑問に答えようとすることです。「優秀だから生き残った」というような単純な話ではないようなのです。

「少なくとも4種の人類と地球を共有」とありますが、その4種を具体的に書くと、

となるでしょう。最後のフローレシエンシスは2000年代になってジャワ島で骨格が発見され、研究が進められている人類です。ホモ・サピエンスは少なくともこの4種と同時に生きていた時代がある。特にネアンデルタール人は、アフリカを出たホモ・サピエンスがヨーロッパで遭遇した人類です。

著者は、10万年前に戻ってどの人類種が今後生き延びるかを考えたら、ホモ・サピエンスよりもネアンデルタール人の方が有望に思えただろうと書いています。

ホモ・サピエンスは、ヒトに最も近縁の霊長類であるチンパンジーやボノボに比べて、遺伝的変異が少ないという事実があります。これは、ホモ・サピエンスの個体数がある時期に深刻なレベルにまで細ったことをうかがわせます。著者は「絶滅寸前に陥った」と書いています。

ではなぜ、最も屈強でもなく、最も賢くもなく、絶滅寸前にまで陥った(と推測される)ホモ・サピエンスが(=ホモ・サピエンスだけが)生き残れたのでしょうか。

ヒトに生じた自己家畜化

なぜホモ・サピエンスだけが生き残れたのか、それは一言で言うとホモ・サピエンスが「協力の達人」だったことによります。

その「協力の達人」に向けてホモ・サピエンスを進化させたのが「自己家畜化」でした。

家畜化は友好性に対する強い選択を伴う過程であり、互いにまるで無関係に思える多くの変化が起こる ・・・・・・。ここが自己家畜化仮説の核心です。それは冒頭にあげた「キツネの家畜化実験」で実証されている通りです。

ちなみにこの自己家畜化仮説は著者の2人と、ハーバード大学の人類学者・ランガム(Richard Wrangham)、デューク大学の心理学者・トマセロ(Michael Tomasello)の20年にわたる共同研究で作られたものです。ランガム博士は、いわゆる「料理仮説」を提唱した学者です(No.105 参照)。またトマセロ博士はヒトとチンパンジーの認知能力の違いの研究を先導してきた学者で、ヒトが "意図の共有" という能力を生まれながらに持っていること(=協力上手)を証明しました。

自己家畜化を検証する

ホモ・サピエンスは自己家畜化のプロセスで友好的な性質を獲得したという仮説は、何らかの方法で検証できるのでしょうか。ここで思い出すのが、冒頭で振り返った「キツネの家畜化実験」です。あの実験ではキツネの2つのタイプの変化、つまり、

が同時に起こりました。人類の進化史を研究する上で、行動は化石に残りません。しかし頭蓋骨は化石に残ります。著者が注目したのは、行動を制御する神経ホルモンがヒトの骨格に影響を及ぼすという事実です。

要するに、現在までに発見されているホモ・サピエンスの頭蓋骨の形状を調べることで、神経ホルモンの変化(従って行動の変化)を推定しようというわけです。

さらに、テストステロンとは別の神経ホルモン、セロトニンが頭蓋骨に与える影響もあります。

テストステロンとセロトニンといった神経ホルモンは、頭蓋骨の形状に変化を与えるだけでなく、行動に変化を及ぼします。

このような、仲間を識別して友好性を示す性質を獲得したホモ・サピエンスは、集団による高度な協力が可能になりました。これが文化や社会の発展につながり、進化の時間スケールからすると "瞬く間に" 世界を席巻しました。

攻撃性という逆説

しかし人類は、他者に対して友好性を示すと同時に、攻撃性を示して残酷にもなります。これはどうしてでしょうか。

協力する集団は変えられる

以上のような攻撃性は、仲間ではないと認識した他者に示されるものです。しかし人間は交流を通して、どの範囲が仲間なのかという認識を柔軟に変えることができます。

この最後のあたりの、集団間の人的交流の重要性が、著者が論文で最も言いたかったことです。

以上をまとめると、次のようになるでしょう。

著者の考える「人間とは何かという問いに対する答え」がここに示されているのでした。付け加えると、この論文は日経サイエンスと提携関係にある Scientific American誌の2020年8月号に掲載されたものです。日経サイエンスの編集部も指摘していますが、この論文の掲載は、分断と差別と対立が続く社会に対するメッセージという意図があった。そういうことだと思います。

「キツネの家畜化実験」再考

実は、著者はロシアで行われているキツネの家畜化実験の現場を訪れて調査をしています。

「キツネの家畜化実験」では、「人に友好的」「知能が高い」「丸っこい顔(その他多数の形状変化)」の3つの変化がワンセットで起こりました。これが、ホモ・サピエンスの「自己家畜化仮説」の大きな傍証となったようです。

ロシアの遺伝学者、ベリャーエフの「キツネの家畜化実験」は「人が野生動物を飼い慣らして家畜にした経緯を知りたい」ということから始まりました。ベリャーエフは、人に従順な個体を選別・育種するという、たった一つの規準で家畜化はできるだろうと考えた。この洞察が非凡だったと思います。

彼が「キツネの家畜化実験」の意義について、どこまで見通していたのかは分かりません。しかし少々意外なことに、この実験はホモ・サピエンスが地球上で生き残って繁栄した理由(=仮説)につながり、もっと大きく言うと「人間とは何か」という問いに答えるための材料にもなった。

家畜化実験のキツネの遺伝子は DNA レベルで詳しく分析されているようです。ということは、たとえばの例ですが、人間の自閉症の研究にも役立つかもしれない。「キツネの遺伝子を DNA レベルで詳しく分析する」などは、ベリャーエフが実験を始めた1958年には考えもできなかったことです。それが現在では可能になっている。

「キツネの家畜化実験」は、いわゆる基礎研究の一つです。何かに役に立つことを目的としたものではありません。しかし基礎を押さえることで、そこから発展や応用の道が開ける(ことがある)。基礎研究の意義を改めて思いました。

優しくなければ生き残れない

ここからは日経サイエンスの論文の題名に関した余談です。米・デューク大学の2人の論文の原題は、

Survival of the Friendliest

で、「最も友好的な(friedlyな)ものが生き残る」という意味です。この題はもちろん、ダーウィンの進化論に関して言われる、

Survival of the Fittest

つまり「最適者が生き残る(=適者生存)」の "もじり" ないしは "パロディ" です。一方、日経サイエンス編集部が訳した日本語題名は、

優しくなければ生き残れない

で、これはアメリカの小説に登場する有名な台詞の "もじり" になっています。それは、レイモンド・チャンドラーの『プレイバック』の中の、私立探偵のフィリップ・マーロウの台詞で、マーロウの尾行対象の女性、ベティー・メイフィールドとの会話に出てきます。最も新しい村上春樹訳では、次のようになっています。

ちなみに、マーロウの台詞の原文は、

です。この台詞には2つの文がありますが、最初の文の「生きのびてはいけない」の部分と、2番目の文の「優しくなれないようなら」の部分を切り取って合わせてしまったのが、論文の日本語題名ということになります。原題の "もじり" には "もじり" で訳すということでしょう。

村上春樹さんが『プレイバック』の「訳者あとがき」で書いていました。チャンドラーに関する英米の書籍を読んでいても、この台詞に関する記述は全く出てこないし、知り合いのアメリカ人に聞いてみても、誰もそんな台詞があるとは知らなかったと ・・・・・・。これは日本でだけ有名な台詞のようです。

論文の原題はホモ・サピエンスの生き残りの要因を "friendly(友好的)" というキーワードで表現していますが、"優しい(gentle)" となると少々意味が違います。従って「優しくなければ生き残れない」というタイトルは原題を正確には伝えていません。翻訳としては不正確な訳、あるいは悪訳です。とはいうものの、このタイトルは「日本でしか有名でない、アメリカの小説の台詞のパロディ」になっていて、これはこれでピッタリという感じがしました。

本文で紹介した論文「Survival of the Friendliest」の著者、ブライアン・ヘア(Brian Hare)とヴァネッサ・ウッズ(Vanessa Woods)は同名の本を著していて、その日本語訳が2022年に出版されました。日本語題名は「ヒトは <家畜化> して進化した」(白揚社 2022.6)です。この本の内容を No.342「ヒトは自己家畜化で進化した」で紹介しました。

キツネの家畜化実験

No.211「狐は犬になれる」で、ロシアの遺伝学者、ドミトリ・ベリャーエフ(1917-1985)が始め、現在も続いている「キツネの家畜化実験」の経過を書きました。ベリャーエフは人がオオカミを飼い慣らしてイヌにした経緯、もっと広くは野生動物を飼い慣らして家畜にした経緯を知りたいと考え、それを "早回しに" 再現する実験を1958年に開始しました。

ベリャーエフが着目したのは「家畜は従順である」という事実です。人間が家畜に期待するものは、ミルク、肉、乗り物、護衛、牧畜や狩猟の補助、仲間付き合い、癒し(ペット)などさまざまですが、すべての家畜に共通しているのは人間に対して従順、ないしは友好的ということです。

ベリャーエフはこの事実を逆転させ、人間が従順で友好的な野生動物を選別して育種してきたから家畜ができたとの仮説をたてました。そして実験を始めます。

彼は、ロシア各地の毛皮生産工場からキツネを数百頭購入し、その中から人間に友好的な個体を選別して交配をしました。もちろん、野生のキツネの中に初めから人間に慣れ慣れしい個体がいるわけではありません。彼がやったのはキツネの点数付けです。つまり、

| 人間に対しておだやかで、おとなしいキツネは点数が高い。 | |

| 人間に対して攻撃的なキツネ、あるいは人間を恐れるキツネは点数が低い |

とし、個々のキツネごとにこの程度を観察して点数を付けます。そして点数が高いキツネを選別し、交配を繰り返しました。

すると第6世代の子ギツネに、イヌがするように人を舐めるなど人間との接触を積極的に求める個体が現れ始めました。No.211 の記事の時点でキツネは第58世代目ですが、70% のキツネは「イヌのようなキツネ」になりました。このキツネたちの特徴は以下のようです。

外見

| 成長しても顔つきが幼い。 | |

| 本来は尖っている鼻が丸く変化している。 | |

| 尻尾がフサフサで巻き上がっている。 | |

| 垂れ耳になった個体もある。 | |

| 毛皮に "ぶち" がはいる。 |

行動

| 生まれつき人間の視線と身振りを眼で追う。 | |

| 人間を慕って交流を望んでいるように見える。 | |

| 人間と親密な関係になる。また人間に対して忠誠心を示す。 | |

| 人間の指示を理解し、イヌのような行動をとる。 |

頭蓋骨

| 頭蓋骨の長さが短く、幅は長くなる。全体的に丸っこくなる。 |

ホルモン

| ストレスホルモンの値が低い |

脳細胞

| 記憶や学習をつかさどる海馬で、新生する細胞が通常のキツネの倍である。 |

重要なことは、「人間に対して友好的という、たった一つの基準」で選択・交配を繰り返すと、当初は思ってもみなかったような多様な変化が現れてイヌのようなキツネになったことです。ここまでが No.211 の振り返りです。

|

ロシアの家畜化実験でイヌ化したキツネ。鼻は丸くなり、毛皮にはぶちが入っている。2017年現在、実験施設で飼われているキツネの70%はこのようなキツネである。No.211 の画像を再掲。 |

(日経サイエンス 2017年8月号 より) |

オオカミがイヌになったプロセス

では、オオカミの家畜化は過去にどのように進んだと推定できるでしょうか。

ここからは、日経サイエンス 2020年11月号に掲載された論文を紹介します。米・デューク大学のブライアン・ヘア(Brian Hare)とヴァネッサ・ウッズ(Vanessa Woods)による「優しくなければ生き残れない」と題した論文の紹介です。以下、この論文の執筆者を「著者」と書きます。

|

では、どうやって氷河期オオカミがイヌになったのか。従来の説明は「人間がオオカミの子どもを野営地に連れ帰って家畜化した」とか、「人間がオオカミを飼い慣らして家畜化し、最終的には選抜育種を行ってイヌができた」というものでした。

しかしこの説明は筋が通っていません。氷河期オオカミを飼い慣らしたとしても、それは1代きりです。一方、キツネの家畜化実験でも分かるように、家畜化は何世代もの選択の過程を経て起こる現象です。また、家畜化されたキツネは遺伝子(DNA)レベルで野生のキツネと違うことが判明していますが、単なる飼い慣らしで遺伝子の変化は起きません。

現在のオオカミは肉食で、1回の食事で食べる肉の量は約9kgもあります。そして氷河期オオカミは現在のオオカミより体がさらに大きかった。氷河期オオカミを "飼い慣らした" とされる当時の人間は、狩猟採集の生活です。体の大きな肉食獣と、たとえば人間の子どもを野営地に残して狩りや採集に出かけるという生活は考えにくい。

以上のような考察を踏まえて著者は、氷河期オオカミがイヌになったプロセスを次のように推定しています。

なお、以下の引用では段落を変更したところがあります。また下線は原文にはありません。

|

この引用の最後のところ、「最も友好的なオオカミが自らを家畜化した」のが "自己家畜化" です。普通、家畜化というと、人間が野生動物(の子ども)を捕らえて育て、飼い慣らして家畜にすることを言います。そうではなくて「自然選択を通して起こる家畜化」が "自己家畜化" です。

この自己家畜化がヒトの進化の過程でも起こったという仮説が以下の話です。

なぜホモ・サピエンスが生き残ったのか

まず出発点は、なぜ現生人類(=ホモ・サピエンス)だけが生き残り、繁栄できたかという疑問に答えようとすることです。「優秀だから生き残った」というような単純な話ではないようなのです。

|

「少なくとも4種の人類と地球を共有」とありますが、その4種を具体的に書くと、

| ホモ・エレクトス | |

| ホモ・ハイデルベルゲンシス(ハイデルベルク人) | |

| ホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人) | |

| ホモ・フロ-レシエンシス |

となるでしょう。最後のフローレシエンシスは2000年代になってジャワ島で骨格が発見され、研究が進められている人類です。ホモ・サピエンスは少なくともこの4種と同時に生きていた時代がある。特にネアンデルタール人は、アフリカを出たホモ・サピエンスがヨーロッパで遭遇した人類です。

|

著者は、10万年前に戻ってどの人類種が今後生き延びるかを考えたら、ホモ・サピエンスよりもネアンデルタール人の方が有望に思えただろうと書いています。

ホモ・サピエンスは、ヒトに最も近縁の霊長類であるチンパンジーやボノボに比べて、遺伝的変異が少ないという事実があります。これは、ホモ・サピエンスの個体数がある時期に深刻なレベルにまで細ったことをうかがわせます。著者は「絶滅寸前に陥った」と書いています。

ではなぜ、最も屈強でもなく、最も賢くもなく、絶滅寸前にまで陥った(と推測される)ホモ・サピエンスが(=ホモ・サピエンスだけが)生き残れたのでしょうか。

ヒトに生じた自己家畜化

なぜホモ・サピエンスだけが生き残れたのか、それは一言で言うとホモ・サピエンスが「協力の達人」だったことによります。

|

その「協力の達人」に向けてホモ・サピエンスを進化させたのが「自己家畜化」でした。

|

家畜化は友好性に対する強い選択を伴う過程であり、互いにまるで無関係に思える多くの変化が起こる ・・・・・・。ここが自己家畜化仮説の核心です。それは冒頭にあげた「キツネの家畜化実験」で実証されている通りです。

ちなみにこの自己家畜化仮説は著者の2人と、ハーバード大学の人類学者・ランガム(Richard Wrangham)、デューク大学の心理学者・トマセロ(Michael Tomasello)の20年にわたる共同研究で作られたものです。ランガム博士は、いわゆる「料理仮説」を提唱した学者です(No.105 参照)。またトマセロ博士はヒトとチンパンジーの認知能力の違いの研究を先導してきた学者で、ヒトが "意図の共有" という能力を生まれながらに持っていること(=協力上手)を証明しました。

自己家畜化を検証する

ホモ・サピエンスは自己家畜化のプロセスで友好的な性質を獲得したという仮説は、何らかの方法で検証できるのでしょうか。ここで思い出すのが、冒頭で振り返った「キツネの家畜化実験」です。あの実験ではキツネの2つのタイプの変化、つまり、

| 行動の変化(=人なつっこくなる、人と意志疎通ができるようになる) | |

| 形態の変化(=顔が丸くなる、頭蓋骨が短く幅広になる) |

が同時に起こりました。人類の進化史を研究する上で、行動は化石に残りません。しかし頭蓋骨は化石に残ります。著者が注目したのは、行動を制御する神経ホルモンがヒトの骨格に影響を及ぼすという事実です。

|

要するに、現在までに発見されているホモ・サピエンスの頭蓋骨の形状を調べることで、神経ホルモンの変化(従って行動の変化)を推定しようというわけです。

|

さらに、テストステロンとは別の神経ホルモン、セロトニンが頭蓋骨に与える影響もあります。

|

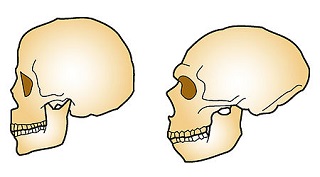

|

ホモ・サピエンス(左)とネアンデルタール人(右)の頭蓋骨を比較した図。"球形" と "ラグビーボール" の違いがよく分かる(Wikipediaより)。 |

テストステロンとセロトニンといった神経ホルモンは、頭蓋骨の形状に変化を与えるだけでなく、行動に変化を及ぼします。

|

このような、仲間を識別して友好性を示す性質を獲得したホモ・サピエンスは、集団による高度な協力が可能になりました。これが文化や社会の発展につながり、進化の時間スケールからすると "瞬く間に" 世界を席巻しました。

攻撃性という逆説

しかし人類は、他者に対して友好性を示すと同時に、攻撃性を示して残酷にもなります。これはどうしてでしょうか。

|

協力する集団は変えられる

以上のような攻撃性は、仲間ではないと認識した他者に示されるものです。しかし人間は交流を通して、どの範囲が仲間なのかという認識を柔軟に変えることができます。

|

この最後のあたりの、集団間の人的交流の重要性が、著者が論文で最も言いたかったことです。

以上をまとめると、次のようになるでしょう。

| ホモ・サピエンスは、友好性をもつ個体ほど生き残りやすいという自然選択の過程を経験した。 | |

| 友好性により集団での協力が可能になり、これがホモ・サピエンスに大きなパワーを与え、地球上で生き残り、繁栄できた要因となった。 | |

| 個体の友好性は神経ホルモンの変化に起因するが、それは同時に頭蓋骨形状の変化をもたらす。化石資料を調べると、確かに想定される変化が起きている。 | |

| このプロセスは野生動物の家畜化と本質的に同じである。ただし人間が家畜化したのではなく、自然選択による家畜化であり、それは「自己家畜化」と呼べる。 | |

| 集団内の他者に対する友好性を発揮する神経ホルモンは、同時に集団外の人間に対する攻撃性をもたらした。 | |

| しかし人間は集団の定義を柔軟に変えることができる。集団間の対立を解消し、集団の定義を変えるのに最も有効なのは、人的接触をするという行動変化だ。 |

著者の考える「人間とは何かという問いに対する答え」がここに示されているのでした。付け加えると、この論文は日経サイエンスと提携関係にある Scientific American誌の2020年8月号に掲載されたものです。日経サイエンスの編集部も指摘していますが、この論文の掲載は、分断と差別と対立が続く社会に対するメッセージという意図があった。そういうことだと思います。

「キツネの家畜化実験」再考

実は、著者はロシアで行われているキツネの家畜化実験の現場を訪れて調査をしています。

|

「キツネの家畜化実験」では、「人に友好的」「知能が高い」「丸っこい顔(その他多数の形状変化)」の3つの変化がワンセットで起こりました。これが、ホモ・サピエンスの「自己家畜化仮説」の大きな傍証となったようです。

ロシアの遺伝学者、ベリャーエフの「キツネの家畜化実験」は「人が野生動物を飼い慣らして家畜にした経緯を知りたい」ということから始まりました。ベリャーエフは、人に従順な個体を選別・育種するという、たった一つの規準で家畜化はできるだろうと考えた。この洞察が非凡だったと思います。

彼が「キツネの家畜化実験」の意義について、どこまで見通していたのかは分かりません。しかし少々意外なことに、この実験はホモ・サピエンスが地球上で生き残って繁栄した理由(=仮説)につながり、もっと大きく言うと「人間とは何か」という問いに答えるための材料にもなった。

家畜化実験のキツネの遺伝子は DNA レベルで詳しく分析されているようです。ということは、たとえばの例ですが、人間の自閉症の研究にも役立つかもしれない。「キツネの遺伝子を DNA レベルで詳しく分析する」などは、ベリャーエフが実験を始めた1958年には考えもできなかったことです。それが現在では可能になっている。

「キツネの家畜化実験」は、いわゆる基礎研究の一つです。何かに役に立つことを目的としたものではありません。しかし基礎を押さえることで、そこから発展や応用の道が開ける(ことがある)。基礎研究の意義を改めて思いました。

優しくなければ生き残れない

ここからは日経サイエンスの論文の題名に関した余談です。米・デューク大学の2人の論文の原題は、

Survival of the Friendliest

で、「最も友好的な(friedlyな)ものが生き残る」という意味です。この題はもちろん、ダーウィンの進化論に関して言われる、

Survival of the Fittest

つまり「最適者が生き残る(=適者生存)」の "もじり" ないしは "パロディ" です。一方、日経サイエンス編集部が訳した日本語題名は、

優しくなければ生き残れない

で、これはアメリカの小説に登場する有名な台詞の "もじり" になっています。それは、レイモンド・チャンドラーの『プレイバック』の中の、私立探偵のフィリップ・マーロウの台詞で、マーロウの尾行対象の女性、ベティー・メイフィールドとの会話に出てきます。最も新しい村上春樹訳では、次のようになっています。

|

ちなみに、マーロウの台詞の原文は、

If I wasn't hard, I wouldn't be alive. If I couldn't be gentle, I wouldn't deserve to be alive.

村上春樹さんが『プレイバック』の「訳者あとがき」で書いていました。チャンドラーに関する英米の書籍を読んでいても、この台詞に関する記述は全く出てこないし、知り合いのアメリカ人に聞いてみても、誰もそんな台詞があるとは知らなかったと ・・・・・・。これは日本でだけ有名な台詞のようです。

論文の原題はホモ・サピエンスの生き残りの要因を "friendly(友好的)" というキーワードで表現していますが、"優しい(gentle)" となると少々意味が違います。従って「優しくなければ生き残れない」というタイトルは原題を正確には伝えていません。翻訳としては不正確な訳、あるいは悪訳です。とはいうものの、このタイトルは「日本でしか有名でない、アメリカの小説の台詞のパロディ」になっていて、これはこれでピッタリという感じがしました。

| 補記 |

本文で紹介した論文「Survival of the Friendliest」の著者、ブライアン・ヘア(Brian Hare)とヴァネッサ・ウッズ(Vanessa Woods)は同名の本を著していて、その日本語訳が2022年に出版されました。日本語題名は「ヒトは <家畜化> して進化した」(白揚社 2022.6)です。この本の内容を No.342「ヒトは自己家畜化で進化した」で紹介しました。

(2022.7.31)

2020-11-28 13:13

nice!(0)