No.282 - ショスタコーヴィチ:ムツェンスク郡のマクベス夫人 [音楽]

前回の No.281「ショスタコーヴィチ:交響曲第7番」の続きです。前回は、ショスタコーヴィチの交響曲第7番に関するドキュメンタリー番組、

の内容から、交響曲第7番に関するところを紹介し、所感を書きました。この番組の最初の方、第7番の作曲に至るまでのショスタコーヴィチの経歴の紹介で、

という主旨の説明がありました。この件は20世紀音楽史では有名な事件なのですが、ショスタコーヴィチと政治の関係に関わる重要な話だと思うので、以降はそれについて書きます。

『交響曲第5番』(初演:1937。30歳)はショスタコーヴィチ(1906-1975)の最も有名な曲でしょう。聴いた人は多数いるはずです。しかし『ムツェンスク郡のマクベス夫人』(初演:1934。27歳)を劇場やDVD/BDで観た人は、交響曲第5番に比べれば少数だと思います。そこでまず、これがどういうオペラかを書きます。その内容と音楽がプラウダ紙の批判と密接にからんでいるからです。

ムツェンスク郡のマクベス夫人

『ムツェンスク郡のマクベス夫人』(以下『マクベス夫人』とも記述)がどういうオペラか、ここでは是非とも作家の島田雅彦氏の解説で見ていきましょう。島田氏はオペラを「命をかけるべき最高の遊戯」と言ってはばからない人で、オペラの台本まで書いています(『忠臣蔵』と『Jr. バタフライ』)。その島田氏の著書である「オペラ・シンドローム」(NHKブックス 2009)から引用します。この本はNHK教育で2008年6月~7月に放映された「知るを楽しむ この人この世界:オペラ偏愛主義」の番組テキストに大幅に加筆したものです。

『ムツェンスク郡のマクベス夫人』は、ロシアの作家、ニコライ・レスコフ(1831-1895)が、その作家生活の初期(1864)に書いた同名の小説が原作です。帝政ロシア時代の小説をソ連時代のショスタコーヴィチがオペラ化したわけで、まずこのことに留意しておきましょう。1934年にレニングラード(現、サンクトペテルブルク)で初演されました。

以下、島田雅彦氏によるこのオペラの紹介です。この紹介の部分は「残酷で救いのない物語」とのタイトルがあります。島田氏は作家らしく、まずオペラの冒頭で歌われるアリアのキーワードを取り上げます。

物語の舞台であるムツェンスクは、モスクワの南西、約300kmにある町です。この田舎町の裕福な商家が舞台です。

ここまでが第1幕の第1場(イズマイロフ家の居間)と第2場(イズマイロフ家の庭先)です。次が、第1幕第3場のカテリーナの寝室の場面です。

1936年1月26日、モスクワのボリショイ劇場でこのオペラを観たスターリンは、オペラの終幕を待たずに席を立ちました。そして2日後の1月28日のプラウダ紙に、ショスタコーヴィチを批判する社説が掲載されました。いわゆる「プラウダ批判」です。その引き金になったのは、スターリンが第1幕第3場のレイプ・シーンに激怒したからだと(一般には)言われています。

オペラは第2幕へと進行します。同じイズマイロフ家の庭先とカテリーナの寝室です。

第3幕は、イズマイロフ家の納屋の前(結婚式の宴会場になる)と警察署です。

この作品には第4幕があります。第4幕はそれまでと違いシベリアに向かう街道で、橋の近くにある徒刑囚の宿営地です。

まさに「ディテールが残酷で、どうしようもなく救いのないオペラ」です。ちなみに最後のシーンの台本は、カテリーナがソニェートカを橋の欄干から川へ突き落とし、自分も川に飛び込む、そして徒刑囚たちは流刑地へと行進していく、というものです。島田氏が書いている「船に乗り流刑地へと向かっていく」というのは、そういう演出もあるということでしょう。

モンテヴェルディの『ポッペアの戴冠』

島田氏の『マクベス夫人』についての説明がユニークなのは、オペラの実質的な創始者であるモンテヴェルディ(1567-1643)の作品と関連づけているところです。それは『ポッペアの戴冠』(1642)というオペラです。ショスタコーヴィチの約300年前に作られたオペラのルーツとも言うべき作品と『マクベス夫人』がどう関係するのか。

以下、島田氏による『ポッペアの戴冠』のあらすじを引用しますが、登場人物だけを抜き出すと以下のようになります。時代は古代はローマ帝国です。

一言でいうと、全く不条理な物語です。不倫をしたオッペアとネロが結ばれ、2人にとってのハッピーエンドで終わる。しかし、セネカが自害させられるという歴史的事実を除いたとしても、"善人" であるはずの妃・オッターヴィア、侍女・ドルジッラ、軍人・オットーネは追放されてしまう。しかも不倫を成就させるのが "愛の神" である ・・・・・・。

島田氏は「オペラでは、すべてが許される」とし、観客としてオペラを観る意味を次のように書いています。

島田氏は

と述べています。「オペラで表現される激しい感情の起伏が、観客に精神のリハビリテーションを促す。オペラではすべてが許される」との主旨を島田氏は書いているのですが、これはまさに『マクベス夫人』でも言えることなのです。

ヴェルディの "救いのないオペラ"

島田氏が『ムツェンスク郡のマクベス夫人』を紹介した文章の最後に、

とありました。実は、島田氏は「オペラ・シンドローム」のなかで、ヴェルディ(1813-1901)の "救いのないオペラ" として『イル・トロヴァトーレ』と『運命の力』を取り上げています。この2つのオペラは、その救いのなさにおいて『マクベス夫人』とそっくりです。ここであらすじの紹介は省略しますが、2つのオペラとも、

といった内容です。ヴェルディはなぜこのようなオペラを書いたのでしょうか。

実は『運命の力』の初演はイタリアではなく、何と、当時のロシアの首都であったペテルブルグ(ソ連時代のレニングラード)のマリインスキー劇場でした(1862年)。それはヴェルディのオペラがロシアで人気だったことに加え、当時のヴェルディをとりまくイタリアの状況を反映したものです。島田氏は次のように書いています。

『運命の力』の初演が帝政ロシアの首都・ペテルブルグで行われたのは、検閲を筆頭とする当時のイタリアの社会情勢があったわけです。そして島田氏は『運命の力』および『イル・トロヴァトーレ』のあらすじを紹介したあとで、オペラを小説と対比させつつ、次のように書いています。

「ヴェルディの人生は検閲との戦い」というところは、ショスタコーヴィチを思い出させます。ショスタコーヴィチも「芸術家としての思い」と「ソ連共産党からの圧力」という2つの間で苦悩した作曲家だったからです。

そして『ムツェンスク郡のマクベス夫人』に関していうと、これは支配者の望むであろうハッピーエンドとは真逆の物語です。スターリンがオペラの第3幕が終わった段階で席を立ったのは、ひょっとしたらこのオペラに "隠されたソ連体制批判" を感じ取ったからかもしれません。そいう疑いが出てくるのです。そこを考えるために、このオペラのリブレット(台本)の成立を振り返ってみます。

なぜ『マクベス夫人』をオペラ化したのか

『マクベス夫人』はショスタコーヴィチの2作目のオペラです。第1作目はロシアの文豪・ゴーゴリ(1809-1852)の短編小説『鼻』(1836)をミニ・オペラ化したもので、ストーリーは喜劇的・幻想的なものです。

そして第2作として選んだのが、これもロシアの作家、ニコライ・レスコフ(1831-1895)の『ムツェンスク郡のマクベス夫人』(1864)でした。ショスタコーヴィチは友人の協力を得つつ、台本も自ら書いています。なぜ彼はこの小説をオペラ化しようと思ったのでしょうか。

この物語は主人公のカテリーナがセルゲイに惚れたことを契機にどこまでも転落していく話です。次々と殺人を犯し、シベリア送りのときにはセルゲイにも見捨てられ、生きる意味を見失って自殺してしまう。希望とか明るさ、活気、楽しさ、喜びなどの感情を全く感じられない陰惨で暗澹たるストーリーです。これはレスコフが生きた帝政ロシアの時代の社会の雰囲気を反映していると考えられます。つまり、

です。ちなみに『ムツェンスク郡のマクベス夫人』において主要な登場人物であるボリス、セルゲイ、カテリーナ(=エカテリーナ)は、3人ともロシア人の最も一般的な名前であることも示唆的です。このような原作を考えると、ショスタコーヴィチは、

ということも十分考えられるでしょう。島田雅彦氏はヴェルディの "救いのないオペラ" について、

と書いていましたが(上に引用)、そのヴェルディと同じことをショスタコーヴィチはやったとも考えられる。

もっとダイレクトに『マクベス夫人』はスターリン批判だと言っている人がいます。ドイツ文学者の中野京子さんです。彼女は美術評論で有名ですが、大のオペラファンであり(大の映画ファンでもある)、次のように書いています。

引用中の「国家最高権力者」とは、言うまでもなくスターリンのことです。また「老囚の歌」というのは第4幕の冒頭、シベリアの流刑地に連行されていく囚人の中の老人の歌唱です。島田雅彦氏はこのあたりの音楽について「ここで流れるショスタコーヴィチの音楽は、その暗さにおいて、交響曲第十番かこれかというほどです」と書いていました(上に引用)。ちなみに「橋をめぐる物語」という題名の本に『マクベス夫人』が出てくるのは、オペラの最後のシーンでカテリーナがソニェートカを橋から川へ突き落とし、自分も川に飛び込むからです。

ショスタコーヴィチが帝政ロシアの現実の悲劇的な雰囲気を、作曲家として世に出た当時のソ連の政治体制になぞらえただけでなく、中野さんが言うように国家最高権力者への批判を込めたことも十分考えられるでしょう。もちろん、それを匂わすような台詞は一切ありません。これは70年前のロシアの作家・レスコフの小説のオペラ化なのだから ・・・・・・。

その、70年前のロシアの小説のオペラ化が、なぜソ連の政治体制批判になりうるのでしょうか。実は、このオペラはレスコフの小説とは大きな違いがあります。

オペラでは第2幕でカテリーナがセルゲイと2人で夫のジノーヴィを殺してその死体を隠し、次の第3幕ではカテリーナとセルゲイの結婚式の日の話になる。この展開には違和感を感じます。ジノーヴィは外面的には失踪したわけですが、法的な失踪宣告がされて死亡したと見なされ婚姻関係が解消するまでには(従って再婚できるまでには)、たとえば今の日本だと7年かかります。帝政期のロシアがどうだったかは知りませんが、それなりの時間の経過が必要ということは容易に想像できます。つまり第2幕と第3幕の間には比較的長い時間経過があるはずなのに、その説明がなく、ストーリーが破綻しているように感じます。もっとも、こういうことをいちいち気にしていたらオペラの鑑賞はできません。これは小説ではなくオペラです。「オペラではすべてが許される」(島田雅彦)のです。

しかし、レスコフの原作小説は違います。カテリーナの夫、ジノーヴィには、実はフョードルという従兄弟があり(父親のボリスの甥で少年)、ボリスの財産相続権を持っているのです。そのフョードルは親につれられてカテリーナの商家に現れ、一緒に生活を始めます。そして、ボリスの財産を独占できなくなったと悟ったカテリーナは、セルゲイを引き込んでフョードルも殺してしまいます。この少年殺しはすぐに発覚し、それがもとでジノーヴィ殺しもあからさまになり、カテリーナとセルゲイは逮捕されて鞭打ちの刑を受け、シベリア送りになる。これがレスコフの小説です。ストーリーの破綻はありません。オペラの第3幕は、原作にはないショスタコーヴィチの創作です。

さらにもう一つ、原作小説とオペラの違いがあります。オペラでは、カテリーナの舅のボリスが第1幕の最初からカテリーナを見張り、いびって暴言を吐き、抑圧します。カテリーナはこの段階からボリスに殺意を抱く。しかし、レスコフの小説ではこういったボリス像が全くありません。ボリスがカテリーナ(息子の嫁)とセルゲイ(使用人)の密会を発見してセルゲイを鞭打ち(それは当然です)、そのためにカテリーナに毒殺されるのはオペラも小説も同じですが、小説はボリスを陰険で抑圧的な人間として描いているわけではありません。

つまり、ショスタコーヴィチは原作のレスコフの小説に2つの変更を加えました。

の2つです。これは物語の根幹にかかわる変更です。この変更によりオペラは、カテリーナを "犯罪者に転落する女" というより "悲劇の主人公" として描くことになった。そして「カテリーナを閉じこめて抑圧するイズマイロフ家」というイメージを作り出した。そのことがソ連の政治体制に見立てることも可能にしたのだと思います。

そしてオペラを観て感じるのは、カテリーナにシンパシー感じるようなドラマの進行であることです。抑圧的なイズマイロフ家に "閉じこめられた" カテリーナは、外面的にはどれほど異常に見えても、周囲から嘲笑されても、身の破滅を省みずに自分の信じる愛に突き進んでいく ・・・・・・。ショスタコーヴィチは、カテリーナをソ連の政治体制の中での音楽家としての自分に重ねたのではと思います。いや、それは不正確で、自分に重ねられるようにレスコフの小説を改変してオペラ化したのだと思います。

オペラの本質を熟知した作品

今までの話の全体をまとめると、ショスタコーヴィチの『マクベス夫人』は "オペラの本質を熟知した作品" だと思います。ショスタコーヴィチがモンテヴェルディを意識したのかは分かりませんが、島田雅彦氏が指摘するように『マクベス夫人』という「おおよそ考えられる範囲で最も不道徳な内容をもつオペラ作品」が、オペラ草創期からの流れにあることは確かでしょう。つまり "道徳を完全に超越した愛の姿" です。

加えてヴェルディです。ヴェルディの作品はロシアで大いに人気があったと言います。それは『運命の力』の世界初演が帝政ロシアの首都・ペテルブルク(=レニングラード。=サンクトペテルブルク)で行われたことに如実に現れています。ショスタコーヴィチがヴェルディの "救いのないオペラ" に影響されたことは十分に考えられると思います。またイタリア・オペラで言うと『カヴァレリア・ルスティカーナ』や『道化師』などの、人間や社会の暗部を描いたオペラ(いわゆる "ヴェリズモ")の系譜と考えることもできるでしょう。

さらに、このオペラのストーリーでは、オペラの王道といえる「愛と死」が扱われています。主要登場人物は3人で、その3人を簡潔にまとめると、

となるでしょう。「愛」の表現の中心はカテリーナです。自分を強姦したセルゲイに惚れ、それをどこまでも突き通す。シベリア送りの最後の場面でセルゲイに完全に裏切られたと知っても、その怒りは愛人に向けられる。いかにも極端な愛の姿ですが、これこそオペラなのです。一方、男2人(セルゲイ、ボリス)については "好色"、"淫蕩"、"性欲" といった感じで、"愛のダークサイド" や、"むき出しの性" を表現しています。男2人の、少々グロテスクでどぎつい人物像がいかにもオペラ的です。

さらに「死」については、第2幕で2つの殺人が起こり、第4幕で生きる意味がないと悟ったエカテリーナは、第3の殺人を行うと同時に自殺してしまう。そこでオペラは終わりですが、仮にその後を作るとしたら、セルゲイが女をめぐるトラブルから別の囚人に撲殺されるといった展開が似つかわしいでしょう。

また、第2幕では殺されたボリスの亡霊が出てくるし、第4幕の冒頭のシベリア送りになる老囚は、まさに "真っ暗" という感じの "死出の旅" を歌います(上に引用した中野京子さんの文章にある)。とにかくオペラ全体に「死」のイメージが充満しています。

『マクベス夫人』の「愛や性、死」はいかにも極端で、そこで演じられるのは普通の生活ではまず経験しないし、接することもないような激しい人間感情です。しかし観客にとってはそれが「精神のリハビリテーション」(島田雅彦)になる。そういう意味でも『マクベス夫人』はオペラの王道を行った作品だと言えるでしょう。

以上のようにドラマとしては19世紀までのオペラの「王道」ですが、しかし音楽は違います。このオペラの音楽はまさに20世紀音楽であり、不協和音もあれば、アリアでも半音階的進行が多用されます。

『マクベス夫人』の音楽の最大の特長は、オーケストラと舞台が完全に一体化してドラマが進んでいくことでしょう。その端的な例ですが、このオペラには暴力的なシーンがいくつかあります。第1幕第2場でイズマイロフ家の使用人たちが女使用人のアクシーニャを輪姦しようとするシーンや、有名な第1幕第3場のレイプ・シーン、第2幕第1場でボリスがセルゲイを鞭打つシーンなどです。これらのシーンでオーケストラは、激しくグロテスクなリズムの、扇情的で野蛮な音楽をせき立てるように演奏します。音楽でシーンそのものを描こうとしているようであり、またある種の映画における音楽の使い方と似通ったものも感じます。このあたりはショスタコーヴィチの独壇場と言っていいでしょう。オーケストラを駆使する能力が際だっています。

もちろんこういった "激しい" 音楽だけでなく、第1幕第3場でカテリーナが自分の不運を嘆くアリアとか、第2幕第1場でボリスが毒殺されたあとの第2場へと続くパッサカリア風の荘厳な間奏曲(「悲劇の幕は開いた!」という感じの音楽)など、聴き所はいろいろあります。

音楽はいかにもショスタコーヴィチ的であり、ドラマはオペラの王道 ・・・・・・。『ムツェンスク郡のマクベス夫人』は、ショスタコーヴィチが最もやりたかった作品であり、会心作だと思います。

この『マクベス夫人』が共産党機関誌・プラウダに痛烈に批判されたのです。その「プラウダ批判」と、それを受けて作曲された交響曲第5番のことは次回にします。

音楽サスペンス紀行 |

の内容から、交響曲第7番に関するところを紹介し、所感を書きました。この番組の最初の方、第7番の作曲に至るまでのショスタコーヴィチの経歴の紹介で、

スターリンはショスタコーヴィチのオペラ『ムツェンスク郡のマクベス夫人』を気に入らず、すぐさま共産党の機関誌・プラウダは批判を展開した。ショスタコーヴィチはそれに答える形で『交響曲第5番』を書いた

という主旨の説明がありました。この件は20世紀音楽史では有名な事件なのですが、ショスタコーヴィチと政治の関係に関わる重要な話だと思うので、以降はそれについて書きます。

『交響曲第5番』(初演:1937。30歳)はショスタコーヴィチ(1906-1975)の最も有名な曲でしょう。聴いた人は多数いるはずです。しかし『ムツェンスク郡のマクベス夫人』(初演:1934。27歳)を劇場やDVD/BDで観た人は、交響曲第5番に比べれば少数だと思います。そこでまず、これがどういうオペラかを書きます。その内容と音楽がプラウダ紙の批判と密接にからんでいるからです。

ムツェンスク郡のマクベス夫人

『ムツェンスク郡のマクベス夫人』は、ロシアの作家、ニコライ・レスコフ(1831-1895)が、その作家生活の初期(1864)に書いた同名の小説が原作です。帝政ロシア時代の小説をソ連時代のショスタコーヴィチがオペラ化したわけで、まずこのことに留意しておきましょう。1934年にレニングラード(現、サンクトペテルブルク)で初演されました。

以下、島田雅彦氏によるこのオペラの紹介です。この紹介の部分は「残酷で救いのない物語」とのタイトルがあります。島田氏は作家らしく、まずオペラの冒頭で歌われるアリアのキーワードを取り上げます。

以下の引用では漢数字を算用数字に改めたところがあります。段落を増やしたところもあります。下線は原文にはありません。

|

物語の舞台であるムツェンスクは、モスクワの南西、約300kmにある町です。この田舎町の裕福な商家が舞台です。

|

|

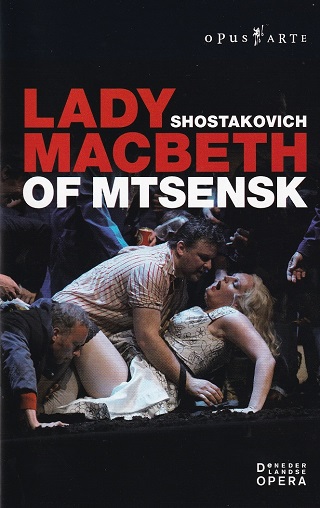

2006年、アムステルダムにおけるネーデルランド・オペラの公演をライヴ収録したDVD。エカテリーナ:エヴァ=マリア・ウェストブロック、セルゲイ:クリストファー・ヴェントリス、マリス・ヤンソンス指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団、マルティン・クシェイ演出。 このパッケージの画像は、第1幕第2場でセルゲイがカテリーナにレスリングをしようと持ちかけ、押し倒したところ。 |

ここまでが第1幕の第1場(イズマイロフ家の居間)と第2場(イズマイロフ家の庭先)です。次が、第1幕第3場のカテリーナの寝室の場面です。

|

1936年1月26日、モスクワのボリショイ劇場でこのオペラを観たスターリンは、オペラの終幕を待たずに席を立ちました。そして2日後の1月28日のプラウダ紙に、ショスタコーヴィチを批判する社説が掲載されました。いわゆる「プラウダ批判」です。その引き金になったのは、スターリンが第1幕第3場のレイプ・シーンに激怒したからだと(一般には)言われています。

オペラは第2幕へと進行します。同じイズマイロフ家の庭先とカテリーナの寝室です。

|

|

カテリーナはセルゲイとともに、夫のジノーヴィを殺害する。そしてセルゲイにキスしてと言い、彼を抱きしめ、これであなたは私の夫と言う。ネーデルランド・オペラより。 |

第3幕は、イズマイロフ家の納屋の前(結婚式の宴会場になる)と警察署です。

|

|

カテリーナとセルゲイの結婚式の祝宴が中庭で開かれているが、そこに警官たちがなだれ込み、2人は逮捕される。ネーデルランド・オペラより。 |

この作品には第4幕があります。第4幕はそれまでと違いシベリアに向かう街道で、橋の近くにある徒刑囚の宿営地です。

|

まさに「ディテールが残酷で、どうしようもなく救いのないオペラ」です。ちなみに最後のシーンの台本は、カテリーナがソニェートカを橋の欄干から川へ突き落とし、自分も川に飛び込む、そして徒刑囚たちは流刑地へと行進していく、というものです。島田氏が書いている「船に乗り流刑地へと向かっていく」というのは、そういう演出もあるということでしょう。

モンテヴェルディの『ポッペアの戴冠』

島田氏の『マクベス夫人』についての説明がユニークなのは、オペラの実質的な創始者であるモンテヴェルディ(1567-1643)の作品と関連づけているところです。それは『ポッペアの戴冠』(1642)というオペラです。ショスタコーヴィチの約300年前に作られたオペラのルーツとも言うべき作品と『マクベス夫人』がどう関係するのか。

|

以下、島田氏による『ポッペアの戴冠』のあらすじを引用しますが、登場人物だけを抜き出すと以下のようになります。時代は古代はローマ帝国です。

| 皇帝ネロ | |

| ネロの妃・オッターヴィア | |

| ネロの侍女・ドルジッラ | |

| ネロの家庭教師・セネカ | |

| ネロに仕える軍人・オットーネ | |

| オットーネの妻・ポッペア | |

| 愛の神 |

|

一言でいうと、全く不条理な物語です。不倫をしたオッペアとネロが結ばれ、2人にとってのハッピーエンドで終わる。しかし、セネカが自害させられるという歴史的事実を除いたとしても、"善人" であるはずの妃・オッターヴィア、侍女・ドルジッラ、軍人・オットーネは追放されてしまう。しかも不倫を成就させるのが "愛の神" である ・・・・・・。

|

島田氏は「オペラでは、すべてが許される」とし、観客としてオペラを観る意味を次のように書いています。

|

島田氏は

| オペラは現代人に精神のリハビリテーションを促す儀式 | |

| 私がオペラを観るのをやめられないのは、自分の感情や本能をつねにギラギラさせておきたいから |

と述べています。「オペラで表現される激しい感情の起伏が、観客に精神のリハビリテーションを促す。オペラではすべてが許される」との主旨を島田氏は書いているのですが、これはまさに『マクベス夫人』でも言えることなのです。

ヴェルディの "救いのないオペラ"

島田氏が『ムツェンスク郡のマクベス夫人』を紹介した文章の最後に、

どうしようもない救いのなさは、ヴェルディの『運命の力』といい勝負

とありました。実は、島田氏は「オペラ・シンドローム」のなかで、ヴェルディ(1813-1901)の "救いのないオペラ" として『イル・トロヴァトーレ』と『運命の力』を取り上げています。この2つのオペラは、その救いのなさにおいて『マクベス夫人』とそっくりです。ここであらすじの紹介は省略しますが、2つのオペラとも、

| 不幸なものがより不幸になっていき、最後は死んでしまう | |

| 生き残ったものには何の救いもない | |

| 結末は残酷 |

といった内容です。ヴェルディはなぜこのようなオペラを書いたのでしょうか。

実は『運命の力』の初演はイタリアではなく、何と、当時のロシアの首都であったペテルブルグ(ソ連時代のレニングラード)のマリインスキー劇場でした(1862年)。それはヴェルディのオペラがロシアで人気だったことに加え、当時のヴェルディをとりまくイタリアの状況を反映したものです。島田氏は次のように書いています。

|

『運命の力』の初演が帝政ロシアの首都・ペテルブルグで行われたのは、検閲を筆頭とする当時のイタリアの社会情勢があったわけです。そして島田氏は『運命の力』および『イル・トロヴァトーレ』のあらすじを紹介したあとで、オペラを小説と対比させつつ、次のように書いています。

|

「ヴェルディの人生は検閲との戦い」というところは、ショスタコーヴィチを思い出させます。ショスタコーヴィチも「芸術家としての思い」と「ソ連共産党からの圧力」という2つの間で苦悩した作曲家だったからです。

そして『ムツェンスク郡のマクベス夫人』に関していうと、これは支配者の望むであろうハッピーエンドとは真逆の物語です。スターリンがオペラの第3幕が終わった段階で席を立ったのは、ひょっとしたらこのオペラに "隠されたソ連体制批判" を感じ取ったからかもしれません。そいう疑いが出てくるのです。そこを考えるために、このオペラのリブレット(台本)の成立を振り返ってみます。

なぜ『マクベス夫人』をオペラ化したのか

『マクベス夫人』はショスタコーヴィチの2作目のオペラです。第1作目はロシアの文豪・ゴーゴリ(1809-1852)の短編小説『鼻』(1836)をミニ・オペラ化したもので、ストーリーは喜劇的・幻想的なものです。

そして第2作として選んだのが、これもロシアの作家、ニコライ・レスコフ(1831-1895)の『ムツェンスク郡のマクベス夫人』(1864)でした。ショスタコーヴィチは友人の協力を得つつ、台本も自ら書いています。なぜ彼はこの小説をオペラ化しようと思ったのでしょうか。

この物語は主人公のカテリーナがセルゲイに惚れたことを契機にどこまでも転落していく話です。次々と殺人を犯し、シベリア送りのときにはセルゲイにも見捨てられ、生きる意味を見失って自殺してしまう。希望とか明るさ、活気、楽しさ、喜びなどの感情を全く感じられない陰惨で暗澹たるストーリーです。これはレスコフが生きた帝政ロシアの時代の社会の雰囲気を反映していると考えられます。つまり、

19世紀後半、帝政ロシアの現実の閉塞感と悲劇的な雰囲気を感じる小説

です。ちなみに『ムツェンスク郡のマクベス夫人』において主要な登場人物であるボリス、セルゲイ、カテリーナ(=エカテリーナ)は、3人ともロシア人の最も一般的な名前であることも示唆的です。このような原作を考えると、ショスタコーヴィチは、

帝政ロシアの現実の閉塞感と悲劇的な雰囲気を、ショスタコーヴィチが作曲家として世に出た当時のソ連の政治体制になぞらえた

ということも十分考えられるでしょう。島田雅彦氏はヴェルディの "救いのないオペラ" について、

悲劇的な結末を迎える物語によって「いかにナンセンスであろうと、これが現実なのだ」というメッセージを確信犯的に発信した

と書いていましたが(上に引用)、そのヴェルディと同じことをショスタコーヴィチはやったとも考えられる。

もっとダイレクトに『マクベス夫人』はスターリン批判だと言っている人がいます。ドイツ文学者の中野京子さんです。彼女は美術評論で有名ですが、大のオペラファンであり(大の映画ファンでもある)、次のように書いています。

|

ショスタコーヴィチが帝政ロシアの現実の悲劇的な雰囲気を、作曲家として世に出た当時のソ連の政治体制になぞらえただけでなく、中野さんが言うように国家最高権力者への批判を込めたことも十分考えられるでしょう。もちろん、それを匂わすような台詞は一切ありません。これは70年前のロシアの作家・レスコフの小説のオペラ化なのだから ・・・・・・。

その、70年前のロシアの小説のオペラ化が、なぜソ連の政治体制批判になりうるのでしょうか。実は、このオペラはレスコフの小説とは大きな違いがあります。

オペラでは第2幕でカテリーナがセルゲイと2人で夫のジノーヴィを殺してその死体を隠し、次の第3幕ではカテリーナとセルゲイの結婚式の日の話になる。この展開には違和感を感じます。ジノーヴィは外面的には失踪したわけですが、法的な失踪宣告がされて死亡したと見なされ婚姻関係が解消するまでには(従って再婚できるまでには)、たとえば今の日本だと7年かかります。帝政期のロシアがどうだったかは知りませんが、それなりの時間の経過が必要ということは容易に想像できます。つまり第2幕と第3幕の間には比較的長い時間経過があるはずなのに、その説明がなく、ストーリーが破綻しているように感じます。もっとも、こういうことをいちいち気にしていたらオペラの鑑賞はできません。これは小説ではなくオペラです。「オペラではすべてが許される」(島田雅彦)のです。

しかし、レスコフの原作小説は違います。カテリーナの夫、ジノーヴィには、実はフョードルという従兄弟があり(父親のボリスの甥で少年)、ボリスの財産相続権を持っているのです。そのフョードルは親につれられてカテリーナの商家に現れ、一緒に生活を始めます。そして、ボリスの財産を独占できなくなったと悟ったカテリーナは、セルゲイを引き込んでフョードルも殺してしまいます。この少年殺しはすぐに発覚し、それがもとでジノーヴィ殺しもあからさまになり、カテリーナとセルゲイは逮捕されて鞭打ちの刑を受け、シベリア送りになる。これがレスコフの小説です。ストーリーの破綻はありません。オペラの第3幕は、原作にはないショスタコーヴィチの創作です。

さらにもう一つ、原作小説とオペラの違いがあります。オペラでは、カテリーナの舅のボリスが第1幕の最初からカテリーナを見張り、いびって暴言を吐き、抑圧します。カテリーナはこの段階からボリスに殺意を抱く。しかし、レスコフの小説ではこういったボリス像が全くありません。ボリスがカテリーナ(息子の嫁)とセルゲイ(使用人)の密会を発見してセルゲイを鞭打ち(それは当然です)、そのためにカテリーナに毒殺されるのはオペラも小説も同じですが、小説はボリスを陰険で抑圧的な人間として描いているわけではありません。

つまり、ショスタコーヴィチは原作のレスコフの小説に2つの変更を加えました。

| カテリーナが私利私欲のためにやった少年殺しをカットする。 | |

| 舅のボリスを陰険で抑圧的な人間として描く。 |

の2つです。これは物語の根幹にかかわる変更です。この変更によりオペラは、カテリーナを "犯罪者に転落する女" というより "悲劇の主人公" として描くことになった。そして「カテリーナを閉じこめて抑圧するイズマイロフ家」というイメージを作り出した。そのことがソ連の政治体制に見立てることも可能にしたのだと思います。

そしてオペラを観て感じるのは、カテリーナにシンパシー感じるようなドラマの進行であることです。抑圧的なイズマイロフ家に "閉じこめられた" カテリーナは、外面的にはどれほど異常に見えても、周囲から嘲笑されても、身の破滅を省みずに自分の信じる愛に突き進んでいく ・・・・・・。ショスタコーヴィチは、カテリーナをソ連の政治体制の中での音楽家としての自分に重ねたのではと思います。いや、それは不正確で、自分に重ねられるようにレスコフの小説を改変してオペラ化したのだと思います。

オペラの本質を熟知した作品

今までの話の全体をまとめると、ショスタコーヴィチの『マクベス夫人』は "オペラの本質を熟知した作品" だと思います。ショスタコーヴィチがモンテヴェルディを意識したのかは分かりませんが、島田雅彦氏が指摘するように『マクベス夫人』という「おおよそ考えられる範囲で最も不道徳な内容をもつオペラ作品」が、オペラ草創期からの流れにあることは確かでしょう。つまり "道徳を完全に超越した愛の姿" です。

余談になりますが、No.220「メト・ライブのノルマ」でとりあげたベッリーニのオペラ『ノルマ』は、ガリアの被征服民族の巫女の長のノルマが、こともあろうに征服者であるローマの将軍と愛し合って子供までもうけているというストーリーでした。道徳や社会規範とは全く相容れない愛です。

加えてヴェルディです。ヴェルディの作品はロシアで大いに人気があったと言います。それは『運命の力』の世界初演が帝政ロシアの首都・ペテルブルク(=レニングラード。=サンクトペテルブルク)で行われたことに如実に現れています。ショスタコーヴィチがヴェルディの "救いのないオペラ" に影響されたことは十分に考えられると思います。またイタリア・オペラで言うと『カヴァレリア・ルスティカーナ』や『道化師』などの、人間や社会の暗部を描いたオペラ(いわゆる "ヴェリズモ")の系譜と考えることもできるでしょう。

さらに、このオペラのストーリーでは、オペラの王道といえる「愛と死」が扱われています。主要登場人物は3人で、その3人を簡潔にまとめると、

好色で陰険で強圧的なカテリーナの舅・ボリス、骨の随まで淫蕩で「女の敵、男のクズ」のセルゲイ、そして、その「女の敵」に一途になり破滅への道をまっしぐらに進むカテリーナ

となるでしょう。「愛」の表現の中心はカテリーナです。自分を強姦したセルゲイに惚れ、それをどこまでも突き通す。シベリア送りの最後の場面でセルゲイに完全に裏切られたと知っても、その怒りは愛人に向けられる。いかにも極端な愛の姿ですが、これこそオペラなのです。一方、男2人(セルゲイ、ボリス)については "好色"、"淫蕩"、"性欲" といった感じで、"愛のダークサイド" や、"むき出しの性" を表現しています。男2人の、少々グロテスクでどぎつい人物像がいかにもオペラ的です。

さらに「死」については、第2幕で2つの殺人が起こり、第4幕で生きる意味がないと悟ったエカテリーナは、第3の殺人を行うと同時に自殺してしまう。そこでオペラは終わりですが、仮にその後を作るとしたら、セルゲイが女をめぐるトラブルから別の囚人に撲殺されるといった展開が似つかわしいでしょう。

また、第2幕では殺されたボリスの亡霊が出てくるし、第4幕の冒頭のシベリア送りになる老囚は、まさに "真っ暗" という感じの "死出の旅" を歌います(上に引用した中野京子さんの文章にある)。とにかくオペラ全体に「死」のイメージが充満しています。

『マクベス夫人』の「愛や性、死」はいかにも極端で、そこで演じられるのは普通の生活ではまず経験しないし、接することもないような激しい人間感情です。しかし観客にとってはそれが「精神のリハビリテーション」(島田雅彦)になる。そういう意味でも『マクベス夫人』はオペラの王道を行った作品だと言えるでしょう。

以上のようにドラマとしては19世紀までのオペラの「王道」ですが、しかし音楽は違います。このオペラの音楽はまさに20世紀音楽であり、不協和音もあれば、アリアでも半音階的進行が多用されます。

『マクベス夫人』の音楽の最大の特長は、オーケストラと舞台が完全に一体化してドラマが進んでいくことでしょう。その端的な例ですが、このオペラには暴力的なシーンがいくつかあります。第1幕第2場でイズマイロフ家の使用人たちが女使用人のアクシーニャを輪姦しようとするシーンや、有名な第1幕第3場のレイプ・シーン、第2幕第1場でボリスがセルゲイを鞭打つシーンなどです。これらのシーンでオーケストラは、激しくグロテスクなリズムの、扇情的で野蛮な音楽をせき立てるように演奏します。音楽でシーンそのものを描こうとしているようであり、またある種の映画における音楽の使い方と似通ったものも感じます。このあたりはショスタコーヴィチの独壇場と言っていいでしょう。オーケストラを駆使する能力が際だっています。

もちろんこういった "激しい" 音楽だけでなく、第1幕第3場でカテリーナが自分の不運を嘆くアリアとか、第2幕第1場でボリスが毒殺されたあとの第2場へと続くパッサカリア風の荘厳な間奏曲(「悲劇の幕は開いた!」という感じの音楽)など、聴き所はいろいろあります。

音楽はいかにもショスタコーヴィチ的であり、ドラマはオペラの王道 ・・・・・・。『ムツェンスク郡のマクベス夫人』は、ショスタコーヴィチが最もやりたかった作品であり、会心作だと思います。

この『マクベス夫人』が共産党機関誌・プラウダに痛烈に批判されたのです。その「プラウダ批判」と、それを受けて作曲された交響曲第5番のことは次回にします。

(次回に続く)

2020-04-04 13:04

nice!(0)