No.275 - 円山応挙:保津川図屏風 [アート]

|

今回は展示されていた応挙作品の中からピンポイントで『保津川図屏風』(重要文化財。後期展示)をとりあげ、併せて順路の最後に展示してあった川合玉堂の作品のことを書きます。まず、この展覧会の概要です。

円山応挙から近代京都画壇へ

この展覧会の内容については、主催者が発行したパンフレット(上の画像)に次のように記されていました。

|

要するに「応挙に始まる円山・四条派の系譜を近代日本画までたどる展覧会」です。主催者が自ら "圧巻の展覧会" と誇らしげに書くのも珍しいと思いますが、確かにその文句に偽りはありませんでした。よい企画だったと思います。

この展覧会には、兵庫県・香住にある大乗寺(応挙寺という俗称がある)の襖絵の一部が公開されていました。それは特注のガラス・ケースの中に入れられていて、部屋の一部のように展示してあり、見学者はかなり接近して見ることができました。

私は大乗寺に行ったことがありますが、その時は襖絵の収蔵庫はまだなく、寺の客室に本物の襖絵がありました。従って見学は各部屋の外の廊下から中を眺めるというスタイルだった。全部が重要文化財の襖絵なので、それはやむをえないと思います。

しかし襖絵や屏風は本来、部屋のしつらえや間仕切りであり、そこに描かれた絵画は、座った目線で近接して鑑賞したり、また少し離れて眺めたりと自由にできるものです。その意味では、今回の展示方法は接近して細部を観察することも、また離れて全体を鑑賞することも自由で、工夫した展示方法だと思いました。

|

大乗寺の襖絵の展示 |

「円山応挙から近代京都画壇へ」より |

以降、まず円山応挙の『保津川図屏風』のことを書きます。これは応挙の絶筆です。私は初めて実物を見ました。

保津川

まず題名の「保津川」ですが、これは京都市の嵐山の渡月橋の下を流れている桂川のことです。この川は、京都市の北西の亀岡盆地(=亀岡市)を通って嵐山に流れ込むという経路をとりますが、習慣的に3つの名前で呼ばれています。大堰川、保津川、桂川の3つです。亀岡盆地の部分は主に大堰川と呼ばれ(大井という地名がある。大井=大堰)、亀岡盆地の南部の保津地区あたりから保津川と呼ばれる。そして山あいを縫って流れて、嵐山付近に至ると桂川と呼ばれるようになり、そのまま淀川に合流します。桂川が行政上の正式名です。

保津と嵐山の間は、川の両岸に山が迫り、川幅は狭く、急流ないしは激流になり、巨岩がごろごろしている間を流れていきます。この山峡(=保津峡)を舟で下るのが「保津川下り」で、現在では外国人にも人気の観光スポットになっています。

|

保津川下り |

途中に現れる主な奇岩には「カエル岩」や「びょうぶ岩」などの名がついている。この写真は「小鮎の滝」と呼ばれる有名なスポットで、保津川で唯一「滝」の名がつけられている。ただし、垂直近くに落ちる通常の意味での「滝」というよりは「急流のスロープ」である。ここで舟は2メートル近くを急降下する。 |

(site : souda-kyoto.jp) |

ところで円山応挙(1733~1795。江戸中期から後期)は、現在の亀岡市曽我部町穴太地区の農家に生まれ、10代に京都に出て絵師になった人です。つまり彼にとって保津川は幼いときから知っていた川です。さきほども書いたように、桂川を保津川と呼ぶのは亀岡と京都の間の部分(保津川下りの部分)です。円山応挙が生涯最後のテーマに保津川を選んだのは、自身の出自(亀岡)と絵師としての成功(京都)の2つを見据えてのことに違いありません。

千總(ちそう)

|

ただし、千總は応挙が生まれる178年も前に創業されているわけで、応挙が京に出てきて絵師として大成し、1000人もの弟子を抱えるようになり、そして亡くなるまでの約50年のあいだ、この店は応挙を見守ってきたことになります。国宝級の応挙の名画を保有しているのも自然なことなのでしょう。なお、展覧会には千總が保有する別の応挙作品(『写生図巻』=重要文化財)も展示されていました。

八曲一双の屏風

|

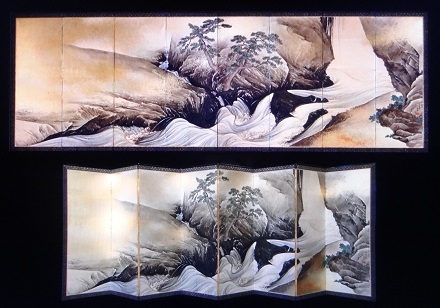

円山応挙(1733~1795) 「保津川図屏風」(1795) |

千總蔵 |

|

「保津川図屏風」右隻 |

|

「保津川図屏風」左隻 |

『保津川図屏風』を初めて見てまず印象付けられたのは、その大きさです。八曲一双の屏風で、各隻はそれぞれ5メートルほどの幅があります。そもそも "八曲一双" というスタイルがあまり見ないというか、特殊なわけです。この特大サイズのワイドスクリーン画面に描かれた渓流風景の迫力が、この屏風の第一の特色です。

さらに渓流の描き方です。右隻の水は右上から現れ、左下に流れます。一方、左隻の水は左上から右下に流れている。水量は圧倒的に豊富です。右隻・左隻の間に立って屏風を眺めると、まるで川の中の岩の上に立って自分に迫ってくる流れを見ているような気持ちになります。

唐突に話が飛びますが、NHKはドローンを使って日本アルプスを撮影した番組を何回か放映しました。2019年には、黒部川の源流を遡って撮影した映像を放送していました。渓流の流れの上にドローンを飛ばし、上流へと進んで撮った動画は迫力満点でした。『保津川図屏風』を見たとき、そのドローン映像を思い出しました。それほど臨場感に溢れた表現だと感じたのです。

この屏風は、右隻の右上と左隻の左上から水が流れ出してくる表現になっていて、特に右隻の右上は滝のように見えます。実際の(現代の)保津川に、このような規模で滝となって水が流れ込む場所は無いはずです。応挙の時代にはあったのかも知れませんが、これは岩の間を流れる急流の表現と考えてよいと思います(上に掲載した保津川下りの画像参照)。ただ、この "滝" によって、水が鑑賞者の方に押し寄せてくるような迫力が生まれています。絵画としての構図を熟慮した結果だと思いました。

その水流を取り巻いているのは、ごつごつした岩、松、そして "もや" です。これらがリアルに立体的に配置されている。さすがに日本の最初の写実画家と言われる応挙のことだけはあると思いました。

鈴木其一を連想させる

この『保津川図屏風』の実物を見て、直感的に鈴木其一の『夏秋渓流図屏風』(根津美術館。六曲一双)を連想しました。当然ですが、応挙(1733~1795)より其一(1795~1858)の方が後の時代の人で、其一の生年が応挙の没年と同じです。従って『夏秋渓流図屏風』を見て『保津川図屏風』を思い出すのが "正しい" のでしょうが、本物を初めて見たのは『保津川図屏風』があとだったので、そう感じたわけです。『夏秋渓流図屏風』が描かれたのは天保(1831-1845)の頃と言われているので『保津川図屏風』の約40年程度あとに描かれたことになります。

|

鈴木其一(1795~1858) 「夏秋渓流図屏風」 |

根津美術館蔵 |

|

「夏秋渓流図屏風」右隻 |

|

「夏秋渓流図屏風」左隻 |

『夏秋渓流図屏風』は、渓流の描き方が『保津川図屏風』とそっくりです。水は右上から左下へ(右隻)、左上から右下へ(左隻)と流れています。背景は森か林の中の感じです。実際にこのような風景に出会うことはあまりないと思いますが、たとえば奥入瀬渓流の散策道だと似た雰囲気の場所はあるかも知れません。屏風の真ん中に立って鑑賞すると、渓流が向こうからこちらに押し寄せてくるように見えます。この感じが『保津川図屏風』の印象とそっくりです。

もう一つ類似点があります。上に掲載した画像では分かりにくいのですが、『夏秋渓流図屏風』には蝉が描かれています(右隻の第3扇の木の上の方)。実は『保津川図屏風』にも生物が描かれています。これも画像では分かりにくいのですが、左隻の第6扇・第7扇に計5匹の鮎が渓流を遡っています。水と岩と木と植物が描かれていると思って、よくよく見ると小動物が描かれているという、その "仕掛け" も似ているのです。

鈴木其一は『保津川図屏風』を見たのでしょうか。伝記によると、其一は天保4年(1833年)に京都を訪れていて、その際の日記もあるようです(Wikipediaによる)。真相はわかりませんが、其一は応挙に影響されて『夏秋渓流図屏風』を描いたと考える方が、より深い鑑賞ができると思いました。

『保津川図屏風』の特別な置き方

『保津川図屏風』の話に戻ります。この作品は以前、TV番組「美の巨人たち」(TV東京 2012.1.28)で取り上げられました。この中で "『保津川図屏風』の特別な置き方" が紹介されていました。番組では、千總の美術品倉庫から屏風を取り出し、その「特別な置き方」を実演していました。それが次の画像です。

|

「保津川図屏風」の特別な置き方 「美の巨人たち」(2012.1.28)より |

つまり、鑑賞者の右側に右隻を置き、左隻を左側に置くという並べ方です。番組では美術史家の安村敏信氏が次のように説明していました。

|

二つの屏風に挟まれて鑑賞する ・・・・・・。おそらくこれは、屏風とともに千總に代々伝わってきた置き方なのでしょう。次の画像は安村氏の言う "臨場感" を、番組でビジュアルに示したものです。

|

「特別な置き方」による臨場感 「美の巨人たち」(2012.1.28)より |

さらに番組では、折って室内に立てるという屏風の特性にマッチする描き方がしてあると説明していました。

|

|

屏風を折った状態と平置きとの比較(右隻) 「美の巨人たち」(2012.1.28)より |

上に書いたように、今回、東京藝術大学美術館で初めて『保津川図屏風』を見た最初の印象は、八曲一双というその大きさでした。高さはそれほどでもないが、横に長い。この仕立てには、応挙の意図が隠されているようです。つまり、折った状態で「平置きの六曲一双」程度になるようにし(上の画像がまさにそうです)、折り目の凹凸を意識して渓流と岩と松を描く。そして、それを左右に平行に置くことによって、大迫力の臨場感を演出する ・・・・・・・。これは3次元空間を強く意識したアートなのです。まさに世界のどこにもない、一双の屏風ならではの空間表現です。

「美の巨人たち」(2012.1.28)でも紹介されていましたが、応挙が10代で京の町に出てきて初めての仕事は「眼鏡絵」の制作だったそうです。これは西洋渡来の「覗き眼鏡」を通して見る絵で、バリバリの遠近法の絵です。その遠近法が「覗き眼鏡」によって非常にリアルに感じられる。その応挙作の眼鏡絵の実物が、2016年の『円山応挙 -「写生」を超えて』展(根津美術館。No.199)に展示されていました。

円山応挙の絵師としての出発点に遠近法を使った「眼鏡絵」があり、最後の最後に『保津川図屏風』がある。応挙の作品にも多様な表現がありますが、一つの軸は「写実+3次元」である。そう思いました。

川合玉堂:鵜飼

「円山応挙から近代京都画壇へ(東京展)」の順路の最後に、この展覧会の会場となった東京藝術大学が所蔵する川合玉堂の『鵜飼』が展示されていました。

|

川合玉堂(1873-1957) 「鵜飼」(1931) |

(東京藝術大学所蔵) |

岐阜出身の川合玉堂は鵜飼をテーマにした作品を多数描いていますが、その中でも(私が知っている範囲では)この東京芸大所蔵の作品が最高傑作でしょう。何よりも、画面の中央に大きな岩をドカッと配置し、その両側を流れる川に鵜飼舟を合計3隻(岩の向こうに2隻)配置した構図が素晴らしい。似た構図の「鵜飼」は山種美術館所蔵の絵にありますが(舟は2隻)、この東京芸大所蔵作品の方が断然、迫力があります。

鵜飼の絵というと、どうしても「鵜を用いて魚を取る」という人間の営みに焦点が当たります。特に、現代の我々が知っている鵜飼は長良川などで行われる "観光鵜飼" です。ゆったりとした川の流れの中で「鵜を操って漁をする人間の技」を見て感心するわけです。

しかしこの玉堂の絵は、そのようなイメージとは対極にあります。まず、川の中の大きな岩にぶつかる水の流れという自然がある。その自然に対峙して、魚を取ろうとする人間の行為がある。その二つが攻めぎ合っていて、画面は緊迫感に溢れています。

あたりまえですが、鵜飼は本来はショーではありません。漁撈の手法の一つです。川と魚という自然を相手に戦いを挑む人間の営みです。成功するときもあれば、不首尾に終わることもある。そのギリギリのところを描いている感じをこの絵から受けました。躍動する鵜の表現や、篝火に照らされた水の表現(手前の舟の舳先あたり)も含めて、素晴らしいと思いました。

この展覧会は「応挙に始まる円山・四条派が継承された系譜を近代日本画までたどる展覧会」です。しかし不思議だったのは、川合玉堂の名前が展覧会のパンフレットにも、館内の各種展示パネルにも全く無かったことです。ただ『鵜飼』が最後にポツリと展示されていた。これは何故でしょうか。川合玉堂は円山・四条派の系譜に位置づけて説明するのが当然と思えるし、最後に東京芸大所蔵の『鵜飼』という傑作をもってくるぐらいなのに ・・・・・・。

今回の展示会で、やはり玉堂は応挙と似ていると思ったことがあります。それは、展示されていた応挙の『写生図巻』(千總 所蔵)です。鳥や動物、草花、昆虫が、博物学的なリアルさで写生されています。これと、奥多摩の玉堂美術館に展示されている『写生簿』(玉堂が10代に描いた鳥や草花の写生帳)が非常に似ていると思ったのです。二人とも「徹底して見る」ことと「自在に筆を操る」ことが出来ています。もちろん、10代の玉堂が応挙の『写生図巻』を知っていたのではないと思いますが、絵に取り組む姿勢の根幹の部分に共通したものを感じました。

さらに今回の展示会を離れると、玉堂は画家になってから "応挙を踏まえた" と思われる作品を描いています。岐阜県美術館が所蔵する『藤』で、これは明らかに根津美術館にある応挙の『藤棚図屏風』(No.199に画像を掲載)に習っています。絡みあった蔓は一気に描かれ、藤の花はリアルに精緻に描かれている。応挙の屏風にはない雀を三羽描いたのは、屏風絵と違ってこの一幅だけで絵として完結させるためでしょう。

|

川合玉堂 「藤」(1929) |

(岐阜県美術館) |

さらに思い出す点をあげると、応挙には "塗り残し" で雪を表現した作品がありますが、玉堂にもあります。No.199「円山応挙の朝顔」で、雪を塗り残しで表現した二人の作品を引用しました(応挙の「雪中水禽図」と、玉堂の「吹雪」)。三井記念美術館の国宝『雪松図屏風』があまりに有名なため、この技法は応挙の専売特許と思ってしまいますが、玉堂も駆使しているのです。応挙との類似性を感じるところです。

展覧会のパンフレットに上村松園の名前があり、展示もありましたが、川合玉堂は松園とほぼ同時代を生きた人です。円山応挙に始まる日本美術の流れの中に位置づけて欲しかったと思いました。

2019-12-28 17:15

nice!(0)