No.210 - 鳥は "奇妙な恐竜" [科学]

| |||

|

日経サイエンス

(2017年6月号) | |||

| No. 56 - 強い者は生き残れない No.148 - 最適者の到来 |

の2つですが、今回はその続きです。2017年6月号の「日経サイエンス」に恐竜から鳥への進化に関する解説記事が掲載されました。英国エディンバラ大学の古生物学者、ステファン・ブルサット(Stephen Brusatte。アメリカ国籍)が書いた「羽根と翼の進化」です。最新の研究成果をふまえた、大変興味深い内容だったので、その要旨を紹介したいと思います。

始祖鳥

そもそも鳥の祖先は恐竜ではないかと言われ出したのは、今から150年も前、19世紀の半ばです。きっかけは、鳥の "先祖" である "始祖鳥" の発見でした。

|

鳥類は恐竜の子孫かどうか、ハックスリーの提唱から約100年後、議論に決着をつけるような化石が発見されました。鳥の骨格に極めてよく似た恐竜の化石が発見されたのです。

|

もし羽毛をもつ恐竜の化石が発見されたなら、恐竜から鳥類が進化したことの完全な確証になります。しかし、羽毛がついた化石を発見するのは極めて困難です。羽毛のような柔らかい組織はほとんどの場合、動物が死んで腐敗し、地中に埋まって化石化する段階で失われてしまうからです。

羽毛恐竜の化石発見

ところがオストロムの発見から約30年後の1996年になって、中国の遼寧省州で羽毛がついた恐竜の化石が発見されたのです。この化石はポンペイのように火山灰によって素早く埋められたため、完全な状態で保存されていました。その後、今までの20年間で多数の羽毛恐竜の化石が発見され、恐竜から鳥への進化の過程が解明されました。

|

その羽毛恐竜の化石の画像の一つが次です。これは解説記事を書いたブルサットが発見した新種の恐竜です。

| ||

|

中国の遼寧省・錦州で発見された羽毛恐竜、チェンユアンロング(Zhenyuanlong)の化石。解説記事を書いたブルサットが発見した新種の恐竜である。

(日経サイエンス 2017年6月号)

| ||

この "パラパラ漫画" のような羽毛恐竜の化石群により、議論は完全に決着しました。

|

下の図は爬虫類が哺乳類と分化してから鳥類に進化するまでの図(部分)です。このうち、6500万年前の大絶滅を生き延びたのは、哺乳類、トカゲ類、ワニ類、鳥類(新鳥類)です。なお、6500万年前より以前に絶滅した生物は点線で表されています。

| ||

|

(日経サイエンス 2017年6月号)

| ||

恐竜類から鳥類の移行は非常に穏やかに、徐々に進行しました。著者は骨格の統計学的解析から、系統樹上で「鳥類」と「非鳥類」の明確な区別は不可能であることを実証しています。つまり恐竜類から鳥類の移行は「継ぎ目の無い移行」なのです。

鳥の特徴

鳥類が恐竜から進化したとして、それでは鳥の特徴である "羽毛が生えた翼" は何のために発達したのでしょうか。それは恐竜が飛べない時代にできあがったと考えるしかありません。翼だけではありません。鳥類は他の動物にはない数々の特徴をもっています。

| ||

|

鳥類の解剖学的特徴

翼、長い前肢、短い尾骨、竜骨、貫流式の肺、叉骨(さこつ)、大きな脳など、鳥類は他の現世動物にはない特徴がある。これら特徴のおかげで鳥類は飛行できる。

(日経サイエンス 2017年6月号)

| ||

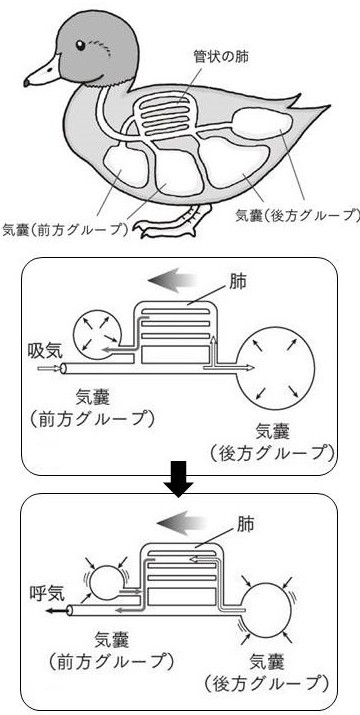

特徴を3つとりあげると、まず貫流式の肺です。鳥類の肺は哺乳類の袋状の肺とは根本的に違っています。鳥類の肺は管状で、後と前に数個の気嚢があり、空気は後ろから前へと1方向に流れるようになっています。つまり空気を吸い込むときも吐き出すときも酸素を摂取できる。飛行は極めてたくさんの酸素を消費しますが、それに都合のよい、酸素吸収効率が高い肺を持っているのです。ヒマラヤ山脈を越える渡り鳥があることはよく知られています。エベレスト(チョモランマ)に登頂する人間は酸素ボンベをしょっていきますが、鳥はボンベ無しでその上を越えられる。酸素吸収効率が高い肺があればこそです。

| まったくの余談ですが、ヒマラヤを越える渡り鳥の一種、インド雁をモチーフにした中島みゆきさんの楽曲がありました。『India Goose』です。インド雁はモンゴル高原が繁殖地で、冬季になるとヒマラヤを越えて暖かいインドで越冬します。 |

| ||

|

鳥類の貫流式の肺

肺は管状になっていて数本あり、その後ろと前に数個の気嚢がある(上図)。鳥は気嚢を膨らませて空気を取り込み(中図)、収縮させて空気を吐き出す(下図)。この両方の過程で肺に新鮮な空気が一方向に流れる。気嚢がポンプの役割を果たすので、肺は一定の形状を保ったまま酸素を吸収できる。平沢達矢「鳥類に至る系統における呼吸器の進化」(理化学研究所)より引用。

(site : www.cdb.riken.jp/emo/)

| ||

また、鳥の骨は中空です(飛ばない鳥をのぞく)。まったくの空洞ではないですが、細い骨が蜘蛛の巣のように交錯していて、空気がつまっています。飛ぶためには体は軽い方が有利であり、軽くて強度のある骨を鳥は持っています。

人間には鎖骨があります。鎖骨は一方が胸骨(胸の前面にある骨で肋骨と接続)につながり、もう一方が肩胛骨につながっています。つまり鎖骨は2本あります。しかし人間の鎖骨に相当する鳥の骨は、2本が融合して1本になっています。これを、呼び方は同じですが叉骨と言います。この叉骨は鳥が羽ばたくときにちょうど力を蓄えるバネの働きをし、飛行を助けています。

とにかく、他の動物にはない鳥類の体の特徴を知ると「飛行に必須の(ないしは都合のよい)仕組みのワンセットが揃っている」ように見えるのです。これらは何のために、いつごろ発達したものでしょうか。

羽はなぜ進化したか

鳥類の体の器官の最大の特徴は羽毛が生えた翼であることは言うまでもありません。これは、そもそも何のためだったのか。日経サイエンスの解説記事を書いたステファン・ブルサットがまず指摘するのは、羽毛が多目的に使えるということです。

|

遼寧省で発見された化石により、羽毛は最初の鳥類にいきなり生じたのではなく、それよりずっと早い時期の恐竜に生じていたことが分かってきました。それは現世鳥類の羽毛とは違ったものでした。

|

恐竜に生じた糸状の羽毛は、やがて長くなって束になり、分岐し、中央に羽軸ができて羽を構成するようになり、そして翼へと進化していきました。

では、翼を持った恐竜は飛べたのでしょうか。中には滑空できる恐竜もいたようです。しかし遼寧省から発見された恐竜の多くは、詳しく解析すると「飛べなかった」というのが結論です。たとえば著者のブルサットが発見したチェンユアンロングですが、飛ぶには前肢が短すぎ、羽ばたきに必要なだけの胸筋もなかったと、風洞実験や数値シミュレーションで結論づけられています。それでは「恐竜の翼」はいったい何のために進化したのでしょうか。

|

日経サイエンス 2017年6月号には「見えた! 恐竜の色」(J.ヴィンサー)という論文が掲載されていて、恐竜の羽の色が詳しく解説されています。「翼はそもそも自己顕示の道具として進化した」というはあくまで仮説ですが、現世鳥類でもカラフルな羽を自己顕示に使って、異性を引きつけたりライバルを威嚇したりする鳥が多数あることを思い出します。

鳥の特徴は恐竜のときに作られた

羽毛のある翼だけでなく、現世鳥類の特徴の多くは、恐竜の時代に発達したようです。

|

|

ニューヨークにあるアメリカ自然史博物館(AMNH)とモンゴル科学アカデミーの合同チームは過去4半世紀にわたって、ゴビ砂漠で恐竜の化石を集めてきました。

|

以上のような最新の研究を総合して、ステファン・ブルサットは次のように結論づけています。

|

しかし、いったん飛行可能な恐竜ができあがると、その進化の速度はそれ以前よりも格段に速くなったことも分かってきました。

|

6500年前に非鳥類恐竜が絶滅したときにも、鳥類恐竜は生き延びます。そして現世鳥類は1万種を越える大グループとして繁栄していて、その姿もハチドリからダチョウまで極めて多様です。

以上のような徐々で穏やかな進化は、恐竜から鳥への進化だけではないと著者は言います。つまり

| ◆ | 魚が脚と指を持って四肢動物になる | ||

| ◆ | 陸生哺乳類がクジラになる | ||

| ◆ | 木にぶらさがってた霊長類が直立歩行するヒトになる |

などの変化は、たえず変化する環境圧力によって徐々に起こってきました。進化は将来を見込んで起こるわけではないのです。

鳥は目的があって進化したのではない

以下はこの日経サイエンスの解説記事の感想です。この記事は我々にある種の教訓を与えてくれると思いました。つまり、鳥の体の数々の特徴をみると、そのすべてが飛行という目的に沿って作られているように思えてきます。まるで「飛行」という目的に向かってすべてが進化したように見えてしまう。しかし決してそんなことはないのですね。飛行に必要な数々の特徴は、飛行とは無関係に発達した。それが寄木細工のようにうまく組み合わさったとき、飛行恐竜=鳥類が誕生した。

我々は「成功した結果」だけをみて、その要因のすべてがあたかも計画されたように考えてしまうことがよくあります。鳥類はあまりにポピュラーであり繁栄しているので、特にそう見えます。しかしそれは「全体の中でたまたま成功した一部」だったりする。上の方に引用した進化の図でも、"失敗" して絶滅した鳥類恐竜(=鳥類)の種があることが分かります。大量絶滅の時(6500万年前)に絶滅したのは2種ありますが、それ以前に6種が絶滅しています。現世鳥類だけが "運良く" 成功した。

「成功した結果だけをみて、その要因のすべてがあたかも計画されたように考えてしまう」のは、我々が陥りやすい「思考の落とし穴」だと思います。特に進化のように何百万年、何千万年という時間で起こるプロセスは、我々はまったく想像ができないし直感も働かないので、落とし穴に陥りやすい。どうしても人は物事に意味や意図を見いだそうとします。暗黙にでも「意味」を考えないと落ち着いていられない。

この「思考の落とし穴」は千年程度の時間スケールでも同様です。たとえば2000年程度前に作られた石造建築物が、今でも崩れることなく無傷で残っているとします。我々はそれを見て「古代人の建築技術はすごい」などと感嘆したりします。しかしそれが残っているのは「たまたま」なのかも知れません。「たまたま」上手に石組みが出来た一部の建造物が残り、大多数は2000年の時を経て跡形もなく崩壊してしまったのかも知れない。我々は崩れていった建造物を見ることはできないから「すごい」と思うのかも知れないのです。すべての古代建築がそうだと言っているのではなく、そういう可能性を考慮しておいた方が良いと思うだけです。

さらに数年~十数年単位の社会での現象でも言えそうです。たとえば企業が新事業に乗り出して成功するという例です。その企業行動には「成功要因がすべて揃っていて、それを推進したリーダーシップの優秀さを褒め称える」ような言説がよくあります。しかしそれは「結果論」ではないのか。"偶然" とか "たまたま" という要因はないのか。しかも成功要因はリーダが登場する遙か以前から企業内で醸成されていたりします。新事業に乗り出して失敗した(小さな)例を企業はいっぱい内部に抱えているはずですが、そういう情報は外部にあまり出てきません。外部から見ても華々しい成功例だけをもとに、結果論をうんぬんしても空しいと思います。

ベンチャービジネスもそうです。ビジネスとして成功し、大きく成長したベンチャービジネスの裏には、その数百~数千倍の "成功しなかったベンチャー" がある。一般に知られることもなく、報道されることもなく消えていったビジネスがほとんどであるわけです。

建築物の建設や企業の活動は人間の行動であり、意志の入ったプロセスです。動物の進化のような自然による環境選択とは違うのですが、「成功した結果だけをみて、その要因のすべてがあたかも計画されたように考えてしまうという思考の落とし穴」という視点からすると、教訓を得ることができるのではないかと思いました。

| 補記:羽毛恐竜 |

2019年7月7日のNHKスペシャル、"恐竜超世界 第1集「見えてきた!ホントの恐竜」" で、羽毛恐竜が超精密CGで再現されていました。全体の構成はディズニーばりの「恐竜の擬人化」がされていて、いかがなものかと思いましたが、さすがに CG は見応えがありました。そのなかの「デイノケイルス」の画像が次です。恐竜研究の最新の成果を反映しているようです。

|

デイノケイルスの再現CG |

NHKスペシャル "恐竜超世界 第1集「見えてきた!ホントの恐竜」"(2019年7月7日)より |

この番組では、恐竜の羽毛の意味について次のような説明をしていました。

保温

| |||||

| ディスプレイ(求愛行動など) |

① 体温維持については、羽毛によって体温が一定に維持できるようになり(=恒温動物)、北極圏にまで生息域が広まった。また、より活発に活動できるようになって、大量の食料を得ることができた。このため脳が大きくなり、知性を生み出した。さらに ② 抱卵の結果、寒くても繁殖できるようになり、これも生息域の拡大に寄与した、という説明でした。

考えてみると、これらの点はすべて現代の鳥が持っている特徴なのですね。我々は鳥の羽や羽毛というと「飛ぶ」ことがまず頭に浮かぶのですが、それは羽の機能の一部です。このブログ記事の本文中に「羽毛は万能ツール」とありましたが、その通りです。と同時に、鳥は恐竜の一種であるということを、この番組で実感できました。

No.209 - リスト:ピアノ・ソナタ ロ短調 [音楽]

今までにフランツ・リストの曲を2つとりあげました。

の2つですが、そもそもローマのレストランのテレビでやっていた「素人隠し芸大会」で、オペラ「ノルマ」の有名なアリア「清き女神よ」を偶然に聞いたことが発端でした(No.7「ローマのレストランでの驚き」参照)。

この2つはいわゆる "パラフレーズ" 作品です。つまりそれぞれ、ベッリーニのオペラ「ノルマ」とマイヤベーアのオペラ「ユグノー教徒」のなかの数個のアリアの旋律をもとに、それを変奏したり発展させたりして自由に構成した作品です。まさにオペラを観劇したあとに、それを回想しているという風情の作品です。

今回は方向性を全く変えて、同じリストの作品ですが「ピアノ・ソナタ ロ短調」を取り上げます。なぜこの曲かというと、恩田陸さんの小説『蜜蜂と遠雷』に出てきたからです。この小説は直木賞(2016年下半期)と本屋大賞(2017年)をダブル受賞したことで大きな話題になりました。

蜜蜂と遠雷

『蜜蜂と遠雷』は、日本での国際ピアノコンクールに参加した4人のコンテスタント(16歳、19歳、20歳、28歳の4人)を中心に、彼らをとりまく友人、師匠、審査員なども含めた群像劇です。これらコンテスタントのなかで、マサル(=マサル・カルロス・レヴィ・アナトール。19歳)の演奏曲目に、リストの「ピアノ・ソナタ ロ短調」がありました。"マサル" とは日本の男性名にちなんだ名前ですが、これは父親がフランス人で母親が日系3世のペルー人だからです。マサルはジュリアード音楽院に在学中で、"ジュリアードの秘蔵っ子" という設定です。

以降『蜜蜂と遠雷』から、マサルが演奏するピアノ・ソナタ ロ短調の描写を紹介したいと思います。以降、大部分が恩田陸さんの文章の引用になってしまいそうですが、それはやむを得ません。

第3次予選

国際ピアノコンクールは第1次予選(90人)、第2次予選(24人)、第3次予選(12人)、本選(6人)と進みます。本選はオーケストラと競演するコンチェルトですが、それ以前はピアノ独奏です。

マサルは第3次予選へと進みました。第3次予選の規約は「60分を限度とし、各自が自由にリサイタルを構成する」です。マサルが選んだ曲は次の通りです。

もちろんこの構成における "メインディッシュ" はリストです。以下の引用では漢数字を算用数字に変えました。

「あまりにも斬新な構造」で「複雑かつ精緻な構造は繰り返し研究されてきた」とありますが、たとえば Wikipedia にはその研究成果が解説されています。この曲は「単一楽章のソナタ形式」と「多楽章(4つ、ないしは3つ)のソナタ」が重ね合わされた「2重形式」です。さらに主題も複数個で構成された「主題群」であり、それらが曲全体に渡って入り組みながら変奏され、"変容して" いきます。新しい主題が現れたと思ったらそれは前の主題の変奏であったり、主題が再現したと思ったらそれは主題の展開だったり、という感じです。そのせいか "複雑に" 聞こえる曲です。

一方、ロ短調ソナタを「標題音楽」と見なす意見も昔からあり、特にゲーテの『ファウスト』と結びつける解釈はリストの弟子の時代からあったそうです。だたしリスト自身は「標題」にふれるような言葉を一切残していません。

そして『蜜蜂と遠雷』に「これは音符で描かれた壮大な物語なのだ」とあるように、マサルの解釈も「標題音楽」なのです。

「ピアノ・ソナタ ロ短調」から感じる物語

マサルは子供の頃からこの曲を何回か聴いてきたし、レッスンでさらったこともありましたが、コンクールを前にもう一度譜面を丹念に読み込むことから始めます。マサルが譜面を見ながら感じた「周到に伏線の張られた巧みな構成の壮大な物語」とは、次のようなものです。

「ピアノ・ソナタ ロ短調」の導入部は Lento assai と指示された「主題 A」(譜例76)で始まります。ゆっくりとして静かで、かつ不穏な雰囲気が漂っています。

ここで導入部に続く「主題部分」とされているのは Allegro energico の「主題 B」(譜例77)と、それに続く「主題 C」(譜例78)でしょう。これが「一族のテーマ」です。冒頭の主題 A と、主題 B、主題 C の3つは、このソナタの「第1主題群」を形成していて、以降、さまざまに変奏されていくことになります。

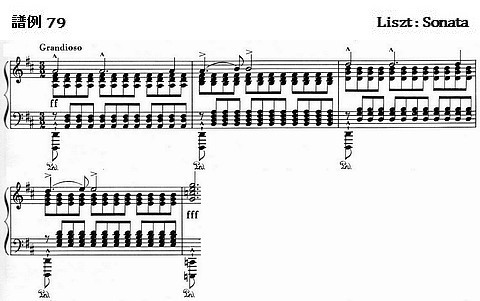

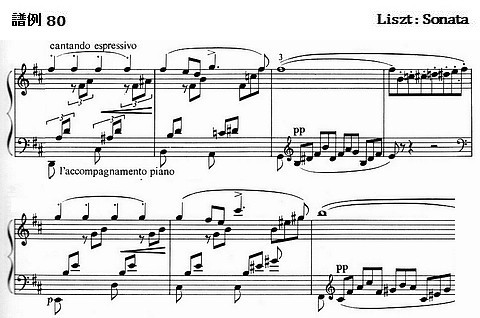

ここでヒロインのテーマとされているのは、第2主題群の「主題 D」(譜例79)でしょう。さらに「主題 E」(譜例80)もヒロインのテーマの一部だと思われます。2つの主題を合わせると「美しく聡明」で「愛情に満ち感動的」で「力強く雄大」などの言葉がピッタリです。主題 E は主題 C(一族のテーマ)の変奏です。ヒロインも一族の末裔なのです。

『蜜蜂と遠雷』では、ここでいったん、この物語を思い浮かべているマサルの心情が描写されます。

物語はクライマックスへと突き進んでいきます。このクライマックスで、「一族」「謎の男」「ヒロイン」の秘密が明かされます。

『蜜蜂と遠雷』の読者は「一族の物語」をこのあたりまで読むと、最後がどういう展開になるか、だいたい予測できます。重大な秘密が明かされ、悲劇で終わる。そういう結末です。

物語は実質的にここで終わりですが、再び冒頭のシーンに戻って「伏線の意味」が明かされ、エンディングを迎えます。

マサルの想像した物語はここまでです。冒頭のさりげない、しかし "意味ありげな" シーンが、最後の最後で重要な意味を持つ。これは極めてよくある話のパターンです。マサルは譜面を閉じます。

大きな屋敷を隅々まで掃除する

以上の「一族の物語」は、ピアニストが ロ短調ソナタ から感じた物語という設定ですが、それは同時に音楽の聴き手が感じた物語であってもよいものです。しかし『蜜蜂と遠雷』で次に展開される文章は、あくまでピアニストの視点、曲を練習して仕上げるという立場から ロ短調ソナタ を見たものです。

譜面を閉じたマサルはピアノの前に向かい、この曲の仕上げにかかります(以下の引用で下線は原文にはありません)。

このあと『蜜蜂と遠雷』は、マサルがピアノコンクールの第3次予選でロ短調ソナタを弾いているシーンと重なってきて、そして曲のエンディングを迎えます。コンクール会場の聴衆は圧倒的な拍手を送ります。

「一族の物語」と「大きな屋敷の掃除」

「一族の物語」は確かに "ベタな" ストーリーです。というか、"ベタ過ぎる" 物語です(2人は兄と妹だった!!)。しかしこれはロ短調ソナタが "ベタ" というわけではありません。この物語は曲の展開をそのままなぞっているのではなく、ロ短調ソナタという曲から受ける "印象" と、物語から感じる "印象"、その印象の総体が類似するように書かれたストーリーなのです。

このストーリーの要点をいくつかのキーワードで表すと、

などでしょう。これらの多様な要素が絡み合って物語を構成しています。これは「複数の主題が変容を重ねて複雑な構造を作り上げている」ロ短調ソナタを言語化したものと言えるでしょう。

もう一つ、キーワードを付け加えるなら、ある種の "おどろおどろしさ" です。「異様な雰囲気が漂う、大げさな感じ」と言ったらいいのでしょうか。これはロ短調ソナタに限らずリストの特定の曲がもつ一面であり、聴き手がリストに "のめり込む" 大きな魅力となっています。そもそも『超絶技巧練習曲』などというネーミングが "おどろおどろしい" わけです。何となく "聴いてはいけない曲" といった感じがある。

恩田さんは「一族の物語」を "グランドロマン" と書いていますが、ゴシック・ロマンにも近いものです。もし一族が、かつて殺害した男とその妻の亡霊に悩まされていたとか、全く不可解な事故で一族の何人もが死に、男たちは次は自分の番かと怯えていた、というような(これまた "ベタ" な)ゴシック的要素を付け加えると、もっと "おどろおどろしく" なります。

「一族の物語」はロ短調ソナタの "標題音楽的な解釈" とみることができます。リストは他の多くの作品で標題を示したり、譜面に書いたりしていますが、標題音楽というのは「物語音楽」(オペラ、バレエの音楽など)ではないし「描写音楽」でもありません。あくまで「標題」であって、タイトルと本文の間に位置する "前置き" です。小説家は本の扉に過去の文芸作品から引用した題辞(= モットー)を書くことがありますが、そのようなものだと解釈すべきでしょう。「一族の物語」は、いささか長い "題辞" だけれど。

付け加えると「一族の物語」に登場する人物は、謎の男とヒロイン、祖母を含めて、すべて一族の人間です。ロ短調ソナタは少数の主題を変化させ、変容を繰り返すことで成り立っています。そのあたりを汲み取った物語になっています。

その次の「大きな屋敷の掃除」の文章ですが、ピアニストがロ短調ソナタを練習し「この曲のすべてを知っていると思う瞬間」にまで至る、その過程を "大きな屋敷を隅々まで掃除する" ことに例えたのは大変に印象的です。かなりのハードワークでありながら、そこにいろいろな発見があり、そして喜びがある。特に下線をつけたところ、

などの表現は、ロ短調ソナタの魅力をよく伝えていると思いました。

音楽を言語化する試み

恩田陸さんの『蜜蜂と遠雷』がどういう小説かと言うと、大きなポイントは「音楽を言語化する試み」です。上に引用したのはリストのロ短調ソナタですが、コンクールを予選から本選まで描いているので、それ以外にも様々な曲が出てきます。音楽だけでなく自然界にある「音」も言語化の試みがされています。「音楽の言語化」は大変に難しいものです。得てしてありきたりの表現になってしまう。『蜜蜂と遠雷』はその難しいことに果敢に挑戦して成功した、稀有な小説だと思います。

その中でも特にリストの「ピアノ・ソナタ ロ短調」です。この曲を「一族の物語」と「大きな屋敷を掃除する」という視点でとらえたのには感心しました。小説家でしかなしえない音楽の言語化。そういう風に思いました。

このロ短調ソナタの "言語化" を読んで考えさせられたのは、音楽にとっての「複雑性」です。ロ短調ソナタは複雑だと言われていて、実際、聴いていてもそうなのですが、よくよく考えてみるとこの程度の複雑性は、小説や戯曲(演劇)、映画などではあたりまえなのです。「一族の物語」を "ベタな" 話と感じるように、この程度のストーリー展開は "あたりまえ過ぎる"。また、大きな屋敷を隅々まで掃除することを考えてみても、「もう投げ出したい」から「何と美しい光だ」まで、その時の人の感情は多様だし、掃除の過程での人の感情をたどって文章化したとしたら極めて "複雑" になるでしょう。

No.136-137「グスタフ・マーラーの音楽」で書いたことを思い出しました。マーラーのシンフォニーでは、全く異質なメロディを同時進行させたり、突如として無関係な旋律が "乱入して" きたりするのですが、「異質なものの同居、ないしは交錯」は、文学とか舞台とか映画では常套手段なのですね。マーラーのシンフォニーとロ短調ソナタでは音楽の質が全く違いますが、最初は "複雑に聴こえる" ことでは似ています。

恩田陸さんの『蜜蜂と遠雷』における "音楽の文章化" を読んで、リストの「ピアノ・ソナタ ロ短調」は20世紀芸術を予見した曲だと、改めてそう感じました。音楽を文章化することでクリアに見えてくるものがある。『蜜蜂と遠雷』の狙いはそこだったのでしょう。

| ◆ | No. 8 - リスト:ノルマの回想 | ||

| ◆ | No.44 - リスト:ユグノー教徒の回想 |

の2つですが、そもそもローマのレストランのテレビでやっていた「素人隠し芸大会」で、オペラ「ノルマ」の有名なアリア「清き女神よ」を偶然に聞いたことが発端でした(No.7「ローマのレストランでの驚き」参照)。

この2つはいわゆる "パラフレーズ" 作品です。つまりそれぞれ、ベッリーニのオペラ「ノルマ」とマイヤベーアのオペラ「ユグノー教徒」のなかの数個のアリアの旋律をもとに、それを変奏したり発展させたりして自由に構成した作品です。まさにオペラを観劇したあとに、それを回想しているという風情の作品です。

今回は方向性を全く変えて、同じリストの作品ですが「ピアノ・ソナタ ロ短調」を取り上げます。なぜこの曲かというと、恩田陸さんの小説『蜜蜂と遠雷』に出てきたからです。この小説は直木賞(2016年下半期)と本屋大賞(2017年)をダブル受賞したことで大きな話題になりました。

| ||

|

(幻冬舎 2016)

| ||

蜜蜂と遠雷

『蜜蜂と遠雷』は、日本での国際ピアノコンクールに参加した4人のコンテスタント(16歳、19歳、20歳、28歳の4人)を中心に、彼らをとりまく友人、師匠、審査員なども含めた群像劇です。これらコンテスタントのなかで、マサル(=マサル・カルロス・レヴィ・アナトール。19歳)の演奏曲目に、リストの「ピアノ・ソナタ ロ短調」がありました。"マサル" とは日本の男性名にちなんだ名前ですが、これは父親がフランス人で母親が日系3世のペルー人だからです。マサルはジュリアード音楽院に在学中で、"ジュリアードの秘蔵っ子" という設定です。

以降『蜜蜂と遠雷』から、マサルが演奏するピアノ・ソナタ ロ短調の描写を紹介したいと思います。以降、大部分が恩田陸さんの文章の引用になってしまいそうですが、それはやむを得ません。

第3次予選

国際ピアノコンクールは第1次予選(90人)、第2次予選(24人)、第3次予選(12人)、本選(6人)と進みます。本選はオーケストラと競演するコンチェルトですが、それ以前はピアノ独奏です。

マサルは第3次予選へと進みました。第3次予選の規約は「60分を限度とし、各自が自由にリサイタルを構成する」です。マサルが選んだ曲は次の通りです。

| ◆ | バルトーク「ピアノ・ソナタ Sz.80」 | ||

| ◆ | シベリウス「五つのロマンティックな小品」 | ||

| ◆ | リスト「ピアノ・ソナタ ロ短調 S.178」 | ||

| ◆ | ショパン「ワルツ 第14番 ホ短調」 |

もちろんこの構成における "メインディッシュ" はリストです。以下の引用では漢数字を算用数字に変えました。

|

| ||

|

フランツ・リスト

ピアノ・ソナタ ロ短調

1854年の初版楽譜(ブライトコプフ・ウント・ヘルテル社)。シューマンに献呈する旨が書かれている。IMSLP(International Music Score Library Project)のサイトより。

| ||

「あまりにも斬新な構造」で「複雑かつ精緻な構造は繰り返し研究されてきた」とありますが、たとえば Wikipedia にはその研究成果が解説されています。この曲は「単一楽章のソナタ形式」と「多楽章(4つ、ないしは3つ)のソナタ」が重ね合わされた「2重形式」です。さらに主題も複数個で構成された「主題群」であり、それらが曲全体に渡って入り組みながら変奏され、"変容して" いきます。新しい主題が現れたと思ったらそれは前の主題の変奏であったり、主題が再現したと思ったらそれは主題の展開だったり、という感じです。そのせいか "複雑に" 聞こえる曲です。

| 余談ですが、「単一楽章と多楽章の2重形式」ですぐに思いだされるのが、ツェムリンスキーの「弦楽4重奏曲 第2番」(1914-1915 作曲)です。2重形式が分かりやすく実現されていて、しかも大変な名曲です。ひょっとしたらリストに(リストにも)影響されたのかもしれません。なお、ツェムリンスキーについては No.63「ベラスケスの衝撃:王女とこびと」に書きました。 |

一方、ロ短調ソナタを「標題音楽」と見なす意見も昔からあり、特にゲーテの『ファウスト』と結びつける解釈はリストの弟子の時代からあったそうです。だたしリスト自身は「標題」にふれるような言葉を一切残していません。

そして『蜜蜂と遠雷』に「これは音符で描かれた壮大な物語なのだ」とあるように、マサルの解釈も「標題音楽」なのです。

「ピアノ・ソナタ ロ短調」から感じる物語

マサルは子供の頃からこの曲を何回か聴いてきたし、レッスンでさらったこともありましたが、コンクールを前にもう一度譜面を丹念に読み込むことから始めます。マサルが譜面を見ながら感じた「周到に伏線の張られた巧みな構成の壮大な物語」とは、次のようなものです。

|

「ピアノ・ソナタ ロ短調」の導入部は Lento assai と指示された「主題 A」(譜例76)で始まります。ゆっくりとして静かで、かつ不穏な雰囲気が漂っています。

| ||

|

主題 A

「ピアノ・ソナタ ロ短調」の冒頭、第1小節から。曲はLento assai で始まる。なお「主題 A」は便宜的につけたもので、以下同じ。

| ||

|

ここで導入部に続く「主題部分」とされているのは Allegro energico の「主題 B」(譜例77)と、それに続く「主題 C」(譜例78)でしょう。これが「一族のテーマ」です。冒頭の主題 A と、主題 B、主題 C の3つは、このソナタの「第1主題群」を形成していて、以降、さまざまに変奏されていくことになります。

| ||

|

主題 B

主題 A に続く第8小節から。Allegro energico(エネルギッシュに)の部分。最も印象に残る主題で、さまざまに変奏されていく。

| ||

| ||

|

主題 C

主題 B に続けて第13小節から演奏される。marcato(1音1音はっきりと)の指示がある。主題 B と C で一つの主題とも考えられる。

| ||

|

ここでヒロインのテーマとされているのは、第2主題群の「主題 D」(譜例79)でしょう。さらに「主題 E」(譜例80)もヒロインのテーマの一部だと思われます。2つの主題を合わせると「美しく聡明」で「愛情に満ち感動的」で「力強く雄大」などの言葉がピッタリです。主題 E は主題 C(一族のテーマ)の変奏です。ヒロインも一族の末裔なのです。

| ||

|

主題 D

第105小節からの新しい主題。Grandiosoと書かれている部分。「愛情・感動的・雄大」という言葉の印象がピッタリする。

| ||

| ||

|

主題 E(= 主題 C の変奏)

第153小節からの cantando espressivo(歌うように、感情をこめて)。主題 C の変奏であるが、新しい主題のように聞こえる。

| ||

|

『蜜蜂と遠雷』では、ここでいったん、この物語を思い浮かべているマサルの心情が描写されます。

|

物語はクライマックスへと突き進んでいきます。このクライマックスで、「一族」「謎の男」「ヒロイン」の秘密が明かされます。

|

『蜜蜂と遠雷』の読者は「一族の物語」をこのあたりまで読むと、最後がどういう展開になるか、だいたい予測できます。重大な秘密が明かされ、悲劇で終わる。そういう結末です。

|

物語は実質的にここで終わりですが、再び冒頭のシーンに戻って「伏線の意味」が明かされ、エンディングを迎えます。

|

マサルの想像した物語はここまでです。冒頭のさりげない、しかし "意味ありげな" シーンが、最後の最後で重要な意味を持つ。これは極めてよくある話のパターンです。マサルは譜面を閉じます。

|

大きな屋敷を隅々まで掃除する

以上の「一族の物語」は、ピアニストが ロ短調ソナタ から感じた物語という設定ですが、それは同時に音楽の聴き手が感じた物語であってもよいものです。しかし『蜜蜂と遠雷』で次に展開される文章は、あくまでピアニストの視点、曲を練習して仕上げるという立場から ロ短調ソナタ を見たものです。

譜面を閉じたマサルはピアノの前に向かい、この曲の仕上げにかかります(以下の引用で下線は原文にはありません)。

|

このあと『蜜蜂と遠雷』は、マサルがピアノコンクールの第3次予選でロ短調ソナタを弾いているシーンと重なってきて、そして曲のエンディングを迎えます。コンクール会場の聴衆は圧倒的な拍手を送ります。

「一族の物語」と「大きな屋敷の掃除」

「一族の物語」は確かに "ベタな" ストーリーです。というか、"ベタ過ぎる" 物語です(2人は兄と妹だった!!)。しかしこれはロ短調ソナタが "ベタ" というわけではありません。この物語は曲の展開をそのままなぞっているのではなく、ロ短調ソナタという曲から受ける "印象" と、物語から感じる "印象"、その印象の総体が類似するように書かれたストーリーなのです。

このストーリーの要点をいくつかのキーワードで表すと、

| 不穏、謎、秘密、陰謀、醜さ、禍々しさ、嫉妬、虚しさ、復讐、因果応報、伏線、因縁、抗えない運命、過去と現在の交錯、驚きの真実、急展開、愛情、勇気、清新さ、かすかな希望、未来への一歩 |

などでしょう。これらの多様な要素が絡み合って物語を構成しています。これは「複数の主題が変容を重ねて複雑な構造を作り上げている」ロ短調ソナタを言語化したものと言えるでしょう。

もう一つ、キーワードを付け加えるなら、ある種の "おどろおどろしさ" です。「異様な雰囲気が漂う、大げさな感じ」と言ったらいいのでしょうか。これはロ短調ソナタに限らずリストの特定の曲がもつ一面であり、聴き手がリストに "のめり込む" 大きな魅力となっています。そもそも『超絶技巧練習曲』などというネーミングが "おどろおどろしい" わけです。何となく "聴いてはいけない曲" といった感じがある。

恩田さんは「一族の物語」を "グランドロマン" と書いていますが、ゴシック・ロマンにも近いものです。もし一族が、かつて殺害した男とその妻の亡霊に悩まされていたとか、全く不可解な事故で一族の何人もが死に、男たちは次は自分の番かと怯えていた、というような(これまた "ベタ" な)ゴシック的要素を付け加えると、もっと "おどろおどろしく" なります。

「一族の物語」はロ短調ソナタの "標題音楽的な解釈" とみることができます。リストは他の多くの作品で標題を示したり、譜面に書いたりしていますが、標題音楽というのは「物語音楽」(オペラ、バレエの音楽など)ではないし「描写音楽」でもありません。あくまで「標題」であって、タイトルと本文の間に位置する "前置き" です。小説家は本の扉に過去の文芸作品から引用した題辞(= モットー)を書くことがありますが、そのようなものだと解釈すべきでしょう。「一族の物語」は、いささか長い "題辞" だけれど。

付け加えると「一族の物語」に登場する人物は、謎の男とヒロイン、祖母を含めて、すべて一族の人間です。ロ短調ソナタは少数の主題を変化させ、変容を繰り返すことで成り立っています。そのあたりを汲み取った物語になっています。

その次の「大きな屋敷の掃除」の文章ですが、ピアニストがロ短調ソナタを練習し「この曲のすべてを知っていると思う瞬間」にまで至る、その過程を "大きな屋敷を隅々まで掃除する" ことに例えたのは大変に印象的です。かなりのハードワークでありながら、そこにいろいろな発見があり、そして喜びがある。特に下線をつけたところ、

| ・ | 誰もが見向きもしなかった場所に素敵な意匠がある | ||

| ・ | 誰も開けてみようとしなかったのが不思議なくらい、清新な風景の見える裏窓がある | ||

| ・ | 目立たない場所だけど、念入りに掃除をしておきたい箇所 | ||

| ・ | 東の廊下の窓から差し込む朝日は、窓辺に飾った花をこの上なく美しく見せる |

などの表現は、ロ短調ソナタの魅力をよく伝えていると思いました。

音楽を言語化する試み

恩田陸さんの『蜜蜂と遠雷』がどういう小説かと言うと、大きなポイントは「音楽を言語化する試み」です。上に引用したのはリストのロ短調ソナタですが、コンクールを予選から本選まで描いているので、それ以外にも様々な曲が出てきます。音楽だけでなく自然界にある「音」も言語化の試みがされています。「音楽の言語化」は大変に難しいものです。得てしてありきたりの表現になってしまう。『蜜蜂と遠雷』はその難しいことに果敢に挑戦して成功した、稀有な小説だと思います。

その中でも特にリストの「ピアノ・ソナタ ロ短調」です。この曲を「一族の物語」と「大きな屋敷を掃除する」という視点でとらえたのには感心しました。小説家でしかなしえない音楽の言語化。そういう風に思いました。

このロ短調ソナタの "言語化" を読んで考えさせられたのは、音楽にとっての「複雑性」です。ロ短調ソナタは複雑だと言われていて、実際、聴いていてもそうなのですが、よくよく考えてみるとこの程度の複雑性は、小説や戯曲(演劇)、映画などではあたりまえなのです。「一族の物語」を "ベタな" 話と感じるように、この程度のストーリー展開は "あたりまえ過ぎる"。また、大きな屋敷を隅々まで掃除することを考えてみても、「もう投げ出したい」から「何と美しい光だ」まで、その時の人の感情は多様だし、掃除の過程での人の感情をたどって文章化したとしたら極めて "複雑" になるでしょう。

No.136-137「グスタフ・マーラーの音楽」で書いたことを思い出しました。マーラーのシンフォニーでは、全く異質なメロディを同時進行させたり、突如として無関係な旋律が "乱入して" きたりするのですが、「異質なものの同居、ないしは交錯」は、文学とか舞台とか映画では常套手段なのですね。マーラーのシンフォニーとロ短調ソナタでは音楽の質が全く違いますが、最初は "複雑に聴こえる" ことでは似ています。

恩田陸さんの『蜜蜂と遠雷』における "音楽の文章化" を読んで、リストの「ピアノ・ソナタ ロ短調」は20世紀芸術を予見した曲だと、改めてそう感じました。音楽を文章化することでクリアに見えてくるものがある。『蜜蜂と遠雷』の狙いはそこだったのでしょう。