No.206 - 大陸を渡ったジャガイモ [文化]

前回の No.205「ミレーの蕎麦とジャガイモ」で、ミレーの『晩鐘』に描かれた作物がジャガイモであることを書きました。小麦が穫れないような寒冷で痩せた土地でもジャガイモは収穫できるので、貧しい農民の食料や換金作物だったという話です。今回はそのジャガイモの歴史を振り返ってみたいと思います。

ジャガイモは、小麦、トウモロコシ、稲、に次いで世界4位の作付面積がある農作物です。1位~3位の「小麦・トウモロコシ・稲」は穀類で、保存が比較的容易です。一方、ジャガイモは "イモ" であり、そのままでは長期保存ができません。それにもかかわらず世界4位の作付面積というのは、寒冷な気候でも育つという特質にあります。これは、ジャガイモの原産地が南米・アンデス山脈の高地だからです。

そのアンデス高地でジャガイモはどのように作られているのでしょうか。以下、山本紀夫氏の著作「ジャガイモとインカ帝国」(東京大学出版会。2004)からたどってみたいと思います。

インカ文明を支えたジャガイモ

ジャガイモ文化を育んだのは南米のインカ文明です。最盛期のインカ帝国の時代、その人口は1000万人以上と見積もられていますが、半分以上は3000メートル以上の高地に住んでいました。帝国の首都のクスコの標高は3400メートルです。3000メートル以上の高地で発達した高度文明は、世界史でも他に例がありません。

文明の基盤となる産業は、近代以前はもちろん農業です。その農作物では、南北アメリカ原産のトウモロコシが有名です。トウモロコシは南北アメリカ大陸の広い範囲で見られる作物で、もちろんアンデス地方でも栽培されています。しかし、トウモロコシは温暖な気候に適した作物です。寒冷な高地では栽培できません。現在のアンデス地方でもトウモロコシは主に山麓や海岸地帯で栽培されています。

一方、ジャガイモは寒冷な気候に強く、3000メートル以上の高地でも栽培が可能です。ジャガイモは南米・アンデス高地を原産地とし、アンデスの民が育ててきた作物なのです。アンデス高地が原産地である証拠に、現在でもジャガイモの野生種が自生しています。野生種の "イモ" は小指ほどの大きさしかなく、ソラニンという毒が含まれるため食用には向きません。

この野生種から栽培種を作り出したのがアンデスの人々です。栽培種は、芽の部分にはソラニンがありますが、基本的に煮るだけで食べられます。ジャガイモの栽培種は植物学的には(= 学名がついた種は)7種ありますが、現在のアンデス地方にはこれら全部が揃っていて、その品種は数千種あると言われています。現在、アンデス以外の世界中で栽培されているのは7種のうちの1種(トゥベローサム種)だけであり、この1種からさまざまな品種("男爵" とか "メイクイーン" とか)が作り出されました。

野生種が存在し、かつ、現在知られている栽培種がすべて揃っていることは、ジャガイモを食料として育ててきたのがアンデスの民であることを物語っています。

そのジャガイモを、現在のアンデスの人々はどのように利用しているのでしょうか。特に、インディオと呼ばれる、伝統農業を守っている人々のジャガイモ作りです。山本紀夫氏がペルーのマルカパタという村で現地調査した結果を以下に紹介します。マルカパタ村はかつてのインカ帝国の首都であるクスコから東に100kmほどにあり、人口は約6000人、村の中心地(=プエブロ・マルカパタ。ヤクタとも言う)の標高は 3100メートルです。

高度差利用農業

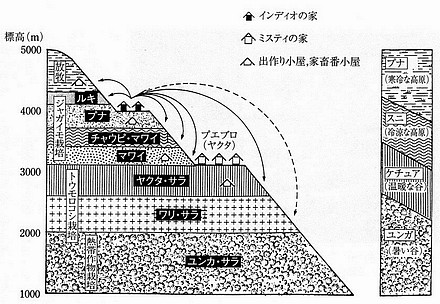

次の図はマルカパタ村の「断面図」で、高度による農業の違いを示しています。まず、標高4500メートル程度の高地では農業ができないので、リャマ、アルパカ、ヒツジなどの放牧が行われます。こういった家畜の糞は肥料としてジャガイモ栽培に活用されます。

その下がジャガイモを栽培する地区で、高度によって「ルキ」「プナ」「チャウピ・マワイ」「ワマイ」という耕地名で呼ばれます。インディオたちの家は「プナ」にありますが、「出作り小屋」や「家畜番小屋」があり、これらを利用して放牧や農業が行われています。インディオの言葉は昔からのケチュア語です。

高度3000メートルから2000メートルはトウモロコシの栽培地区です。マルカパタの中心部(プエブロ、ないしはヤクタ)は、ジャガイモ地区とトウモロコシ地区の間にあり、ミスティ(=スペイン人との混血の人たち。スペイン語を話す)たちの家があります。2000メートルより下は熱帯作物の栽培地区です。

ジャガイモに着目すると、高度差1000メートルの中に4つの耕地ありますが、インディオの1家族は、この4つの耕地それぞれでジャガイモを栽培します。つまり1000メートルもの大きな高度差に分散してジャガイモの栽培をしているわけです。このため、植え付けの時期を変えることによって、年4回収穫することができます。つまり、新鮮なジャガイモが長く食べられるわけですが、分散には他にも理由があります。

休耕システム

ジャガイモの耕地は垂直方向に分散すると同時に、水平方向にも分散しています。つまり4つの耕地のそれぞれを5つの耕区に分け、そのうちの一つだけを使い、残りは休耕しています。こういった休耕は地力を回復するためと考えるのが普通ですが、しかし山本さんが現地で調査したところ、4年間休耕しても土壌養分はほとんど変わらないことが分かりました。4年間休耕してもその土壌養分だけでジャガイモの栽培はできず、リャマ、アルパカ、ヒツジなどの家畜の糞を肥料として与える必要があるのです。

ジャガイモの品種は100種類

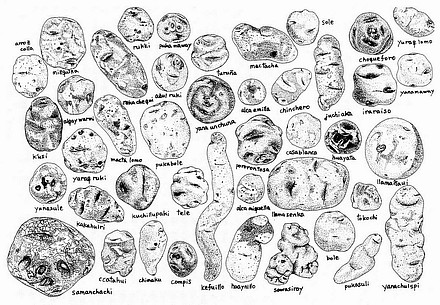

マルカパタ村のジャガイモ栽培で驚かされるのは、きわめて多くの品種があることです。マルカパタ村全体では約100種類のジャガイモの品種があり、村人はそれぞれに品種名をつけています。その一部の例が下図です。

しかもマルカパタの人々は、一つの畑に20~30種類もの品種を混ぜて栽培します。いったい何のためなのでしょうか。

以上、マルカパタ村のジャガイモ栽培は、まとめると次の3つの特徴をもっています。

マルパカタの村人に聞いても「昔からそうやっているから」との答えしか返ってきません。従って栽培方法の「理由」については山本さんの推測が入っていますが、それはやむをえないと思います。

とにかく、アンデスのジャガイモ栽培は、寒冷な土地で食料を確保するための知恵と工夫の積み重ねの上に成り立っていることは間違いないでしょう。もちろん、食料にできない野生種から栽培種を作りだしたのがアンデスの民の「知恵と工夫」の第1歩だったわけです。

世界への伝搬

アンデスの民が育てたジャガイモは16世紀にスペイン人がヨーロッパに持ち帰り、徐々に世界中に広まっていきました。その本格的な普及は18世紀あたりからのようです。アンデス高地が原産ということで何よりも寒冷な気候に強く、また地下茎にイモをつけるので鳥に食べられる心配がありません。特に、飢饉や戦争での荒廃を契機にジャガイモ栽培が広まることが多かったようです。

ジャガイモの普及に関しては数々のエピソードがありますす。たとえば第二次世界大戦後の日本人捕虜のシベリア抑留(=強制労働)では、ジャガイモに助けられたという声が多々あります(助かった人は、という前提ですが)。伊藤章治「ジャガイモの世界史」(中公文庫 2008)にはそのあたりの事情が書かれています。また20世紀になるとネパールのシェルパ族にもジャガイモ栽培が広まり、人口が急増しました(山本紀夫「ジャガイモのきた道」岩波新書 2008)。

ジャガイモを題材にした絵画作品で最も有名なのは、ゴッホがオランダ時代に描いた『ジャガイモを食べる人たち』でしょう。この絵を見ると、食卓にはジャガイモしかないのですね。そこがポイントです。従って絵の題名は「ジャガイモだけを食べる人たち」が正確です。ジャガイモは炭水化物のほかにビタミンCなどの栄養素も多い食物です。ジャガイモが当時のヨーロッパの貧しい農民たちの "命綱" だったことがよく分かります。

ジャガイモに関する数々のエピソードで非常に有名なのが、アイルランドの「ジャガイモ飢饉」です。それを伊藤章治・著「ジャガイモの世界史」と山本紀夫・著「ジャガイモのきた道」からたどってみます。

アイルランドのジャガイモ飢饉

イギリス英語でfamine(飢饉)に定冠詞をつけてThe Great Famine(=大飢饉)というと、19世紀半ば、1845年から起こったアイルランドのジャガイモ飢饉のことを指します。

上の引用にあるように、アイルランドにジャガイモが本格的に普及したのは、18世紀半ばから約100年かけてのことでした。そこに「大飢饉」が襲った。

ジャガイモ飢饉の原因は1845年に始まった「ジャガイモ疫病」の発生で、英語で "Potato Blight" と呼ばれているものです(Blightは "枯れる" という意味)。この病気の原因は、フィトフトラ・インフェスタンスという真菌類です。アメリカ起源といわれているこの病気は、1845年の6月にイギリス南部のワイト島に発生し、イギリス本土、ベルギー、フランス、ドイツなどに広がり、そして8月末にアイルランドに上陸しました。この真菌の胞子はものすごいスピードで広がり、ジャガイモの葉や茎で発芽すると葉は斑点ができて黒く変化し、イモは腐って悪臭を放つようになります。

人口調査によると、アイルランドの人口は1841年には817万人でしたが、1851年には655万人にまで減少してしまいました。飢饉がないと1851年には900万人程度になったはずという見積りがあります。つまり250万人の人口が失われたことになり、そのうち約100万人が海外へ移住、残りは死んだといわれています。死因には栄養失調や餓死もありますが、それより多かったのが栄養不足で病気にかかることによる病死でした。

この大飢饉のダメージは大きく、アイルランドの人口はその後も減り続け、現在でも人口は450万人程度です。一方、"アイルランド系"の人口はアメリカで4300万人、全世界では7000万人と言われています。有名な話ですが、この「アイルランド系アメリカ人」から、大統領が2人出ています。ケネディ大統領とレーガン大統領です。どちらも大飢饉の時代にアメリカに移民したアイルランド人の子孫です。

飢饉をもたらしたもの

1845年のジャガイモ疫病はアイルランドだけではなく、ヨーロッパ各国で発生しました。しかし大飢饉はアイルランドだけで起こった。それはなぜでしょうか。

しかし、ここでよく考えてみる必要があります。ヨーロッパ各国に比べてなぜアイルランドだけが「ジャガイモに依存しすぎた」のでしょうか。その背景にはアイルランドと英国の長い抗争の歴史がありました。

英国が作り出した大飢饉

12世紀から始まった英国のアイルランド支配は、プロテスタント(英国)によるカトリック(アイルランド)の弾圧の歴史でした。

伊藤氏は「社会構造が生んだ飢饉」「英国によってつくられた飢饉」と呼ぶしかないと書いていますが、その通りでしょう。

農作物の発育不全を引き起こすのは天候不順(冷害、干魃など)や病害虫です。しかしそれを飢饉にまでしてしまうのは、一言でいうと "政治" です。それは現代でも同じですで、「国民の20%が飢餓状態なのに、80%は何ともない」というような例があります。国連が食料の緊急援助に乗り出したりしますが、要するに国全体としては食料は足りているわけです。また国民のすべてに最低限の所得があると(所得が保証されると)、食料を買うことができます。

アイルランドの悲劇がなぜ起こったかをまとめると、アイルランドは、

ということでしょう。③④の条件に当てはまるヨーロッパの地域はほかにもあったはずです。しかしそれと同時に①②の条件にも当てはまるのがアイルランドだけだった。そういうことだと思います。②に関して言うと、ジャガイモ飢饉は、カトリック教徒絶滅を狙った「不作為によるジェノサイド」という見方もアイルランドにはあるようです。当時、アイルランドは英国の一部であったわけであり、そういう見方が出てくるのも当然でしょう。

現代のジャガイモ

ジャガイモは寒冷地で痩せた土地でも育ち、また栽培に手間がかからないというメリットがあります。これらの特質があるからこそ、アンデスの民が作り出したジャガイモが全世界に広まったわけです。しかしアイルランドの例にみられるように、ジャガイモの弱点は病気に弱いことです。この弱点をカバーするため、現代日本では種イモが厳重に管理されています。

現代の我々が容易にジャガイモを入手できるのには、このような厳密な管理体制があるわけです。そして、その前史としてアイルランド大飢饉のような悲惨な経験があったことを忘れてはならないでしょう。

モノカルチャーの怖さ

もう一度、アンデス高地のインディオの人々の農業を振り返ってみると、

とまとめられるでしょう。山本氏の著書には主要作物以外にも、各種の農作物の記述が出てきます。そのほとんどは、我々になじみがないものです。一言でいうと「多様性を維持した農業」だと言えます。

このような農業形態は、生産性の観点からはマイナスです。山本氏の本には「アンデス高地のジャガイモの生産性は、現代アメリカのジャガイモ生産の 1/10」という意味の記述が出てきます(休耕はカウントせずに、です)。その生産性の低さと引き替えに、食料の安定生産が維持され、悪天候や病害虫による被害リスクが回避されている。

対照的な風景が、19世紀半ばのアイルランドのジャガイモ畑です。そこは遺伝的に均一な単一品種の畑が広がっていました。ジャガイモは種イモから増殖させるので(いわゆる "クローン")、これを続ける限り遺伝子が全く同じになります。19世紀のアイルランドでは「見渡す限りの畑のジャガイモのDNAが全く同じ」という状況があったと想像できます。多様性とは真逆の人工的な世界であり、これは極めて危険な状況です。

もちろん現代日本のジャガイモ生産の8割を占める北海道のジャガイモ畑も、似たような状況です。それが危険だからこそ、国の機関による種イモの厳重な管理がされているわけです。それによって高い生産性が維持されている。

この話の教訓は、生命体は多様性が "命" だということでしょう。振り返ってみると、No.56「強い者は生き残れない」で書いた生命の進化のメカニズムの根幹は「多様性」でした。多様性の中から新しい環境に即した生命が生き残って進化していく。

No.69-70「自己と非自己の科学」で書いた人間の免疫システムも、多様性が根幹にありました。病原菌に対する防御反応は人それぞれに違っている。だからこそ人類は生き延びてきました。アイルランドのジャガイモ飢饉は「1348年の黒死病以降でヨーロッパ最悪の惨事」だそうです(伊藤章治「ジャガイモの世界史」)。その14世紀の黒死病(ペスト)の惨禍では人口の1/3が死んだ地域がヨーロッパのあちこちにあったといいます。考えられないほどの膨大な死者の数です。しかしペスト患者に接しても何ともなかった人も、また多かった。当時はペスト菌が原因という知識は全く無いわけです。だけど死なない(人も多かった)。

モノカルチャーは "単一文化" という意味ですが、もともとカルチャーとは耕作の意味です。"単一作物耕作" という意味でもある。そしてモノカルチャーは本質的にまずいし、危険なのですね。それは生命体だけでなく文化もそうでしょう。

アンデス高地のジャガイモ耕作のスタイルを、現代の農業が踏襲することはできません。膨れ上がった地球の人口を養うために、農業の生産性は非常に大切だからです。しかしアンデス高地の人々が何千年という期間で作り出してきたジャガイモとその耕作スタイルには学ぶものが多いと思いました。

ジャガイモは、小麦、トウモロコシ、稲、に次いで世界4位の作付面積がある農作物です。1位~3位の「小麦・トウモロコシ・稲」は穀類で、保存が比較的容易です。一方、ジャガイモは "イモ" であり、そのままでは長期保存ができません。それにもかかわらず世界4位の作付面積というのは、寒冷な気候でも育つという特質にあります。これは、ジャガイモの原産地が南米・アンデス山脈の高地だからです。

そのアンデス高地でジャガイモはどのように作られているのでしょうか。以下、山本紀夫氏の著作「ジャガイモとインカ帝国」(東京大学出版会。2004)からたどってみたいと思います。

| 山本紀夫氏は国立民族学博物館(大阪府・吹田市)の教授を勤められた方です。植物学と文化人類学の両方が専門で、ペルーのマルカパタという村に住み込んで農耕文化の調査をされました。また家族帯同でペルーに3年間滞在し、ペルーの首都・リマの郊外にある国際ポテトセンター(ジャガイモの研究機関)で研究されました。ジャガイモを語るには最適の人物です。 |

インカ文明を支えたジャガイモ

ジャガイモ文化を育んだのは南米のインカ文明です。最盛期のインカ帝国の時代、その人口は1000万人以上と見積もられていますが、半分以上は3000メートル以上の高地に住んでいました。帝国の首都のクスコの標高は3400メートルです。3000メートル以上の高地で発達した高度文明は、世界史でも他に例がありません。

文明の基盤となる産業は、近代以前はもちろん農業です。その農作物では、南北アメリカ原産のトウモロコシが有名です。トウモロコシは南北アメリカ大陸の広い範囲で見られる作物で、もちろんアンデス地方でも栽培されています。しかし、トウモロコシは温暖な気候に適した作物です。寒冷な高地では栽培できません。現在のアンデス地方でもトウモロコシは主に山麓や海岸地帯で栽培されています。

一方、ジャガイモは寒冷な気候に強く、3000メートル以上の高地でも栽培が可能です。ジャガイモは南米・アンデス高地を原産地とし、アンデスの民が育ててきた作物なのです。アンデス高地が原産地である証拠に、現在でもジャガイモの野生種が自生しています。野生種の "イモ" は小指ほどの大きさしかなく、ソラニンという毒が含まれるため食用には向きません。

この野生種から栽培種を作り出したのがアンデスの人々です。栽培種は、芽の部分にはソラニンがありますが、基本的に煮るだけで食べられます。ジャガイモの栽培種は植物学的には(= 学名がついた種は)7種ありますが、現在のアンデス地方にはこれら全部が揃っていて、その品種は数千種あると言われています。現在、アンデス以外の世界中で栽培されているのは7種のうちの1種(トゥベローサム種)だけであり、この1種からさまざまな品種("男爵" とか "メイクイーン" とか)が作り出されました。

野生種が存在し、かつ、現在知られている栽培種がすべて揃っていることは、ジャガイモを食料として育ててきたのがアンデスの民であることを物語っています。

そのジャガイモを、現在のアンデスの人々はどのように利用しているのでしょうか。特に、インディオと呼ばれる、伝統農業を守っている人々のジャガイモ作りです。山本紀夫氏がペルーのマルカパタという村で現地調査した結果を以下に紹介します。マルカパタ村はかつてのインカ帝国の首都であるクスコから東に100kmほどにあり、人口は約6000人、村の中心地(=プエブロ・マルカパタ。ヤクタとも言う)の標高は 3100メートルです。

高度差利用農業

次の図はマルカパタ村の「断面図」で、高度による農業の違いを示しています。まず、標高4500メートル程度の高地では農業ができないので、リャマ、アルパカ、ヒツジなどの放牧が行われます。こういった家畜の糞は肥料としてジャガイモ栽培に活用されます。

| ||

|

マルカパタ村の高度差利用農業。上から順に、牧畜、ジャガイモ、トウモロコシ、熱帯植物の農業が営まれる。村の中心部(プエブロ、ないしはヤクタ)は、ジャガイモ地区とトウモロコシ地区の間にある。「ジャガイモとインカ帝国」より

| ||

その下がジャガイモを栽培する地区で、高度によって「ルキ」「プナ」「チャウピ・マワイ」「ワマイ」という耕地名で呼ばれます。インディオたちの家は「プナ」にありますが、「出作り小屋」や「家畜番小屋」があり、これらを利用して放牧や農業が行われています。インディオの言葉は昔からのケチュア語です。

高度3000メートルから2000メートルはトウモロコシの栽培地区です。マルカパタの中心部(プエブロ、ないしはヤクタ)は、ジャガイモ地区とトウモロコシ地区の間にあり、ミスティ(=スペイン人との混血の人たち。スペイン語を話す)たちの家があります。2000メートルより下は熱帯作物の栽培地区です。

ジャガイモに着目すると、高度差1000メートルの中に4つの耕地ありますが、インディオの1家族は、この4つの耕地それぞれでジャガイモを栽培します。つまり1000メートルもの大きな高度差に分散してジャガイモの栽培をしているわけです。このため、植え付けの時期を変えることによって、年4回収穫することができます。つまり、新鮮なジャガイモが長く食べられるわけですが、分散には他にも理由があります。

|

休耕システム

ジャガイモの耕地は垂直方向に分散すると同時に、水平方向にも分散しています。つまり4つの耕地のそれぞれを5つの耕区に分け、そのうちの一つだけを使い、残りは休耕しています。こういった休耕は地力を回復するためと考えるのが普通ですが、しかし山本さんが現地で調査したところ、4年間休耕しても土壌養分はほとんど変わらないことが分かりました。4年間休耕してもその土壌養分だけでジャガイモの栽培はできず、リャマ、アルパカ、ヒツジなどの家畜の糞を肥料として与える必要があるのです。

|

ジャガイモの品種は100種類

マルカパタ村のジャガイモ栽培で驚かされるのは、きわめて多くの品種があることです。マルカパタ村全体では約100種類のジャガイモの品種があり、村人はそれぞれに品種名をつけています。その一部の例が下図です。

| ||

|

マルパカタ村で栽培されているジャガイモの品種の例。村全体では100種ほどあり、すべてに名前がついている。「ジャガイモとインカ帝国」より

| ||

しかもマルカパタの人々は、一つの畑に20~30種類もの品種を混ぜて栽培します。いったい何のためなのでしょうか。

|

| ||

|

アンデスのジャガイモ

現代のアンデス山脈で栽培されているジャガイモ。色は多様で、形は不規則である。伊藤章治「ジャガイモの世界史」より。

| ||

以上、マルカパタ村のジャガイモ栽培は、まとめると次の3つの特徴をもっています。

| ◆ | 高度差利用栽培 1000メートルの高度差を4つの耕地にわけ、時期をずらせてジャガイモを植え付ける。 | ||

| ◆ | 休耕 一つの耕地をさらに5つの耕区にわけ、5年に一度のローテーションでジャガイモを栽培する。 | ||

| ◆ | 数10品種のジャガイモを混植 一つの畑に20~30品種のジャガイモを混植する。マルパカタ村全体では約100品種のジャガイモがある。 |

マルパカタの村人に聞いても「昔からそうやっているから」との答えしか返ってきません。従って栽培方法の「理由」については山本さんの推測が入っていますが、それはやむをえないと思います。

とにかく、アンデスのジャガイモ栽培は、寒冷な土地で食料を確保するための知恵と工夫の積み重ねの上に成り立っていることは間違いないでしょう。もちろん、食料にできない野生種から栽培種を作りだしたのがアンデスの民の「知恵と工夫」の第1歩だったわけです。

世界への伝搬

アンデスの民が育てたジャガイモは16世紀にスペイン人がヨーロッパに持ち帰り、徐々に世界中に広まっていきました。その本格的な普及は18世紀あたりからのようです。アンデス高地が原産ということで何よりも寒冷な気候に強く、また地下茎にイモをつけるので鳥に食べられる心配がありません。特に、飢饉や戦争での荒廃を契機にジャガイモ栽培が広まることが多かったようです。

ジャガイモの普及に関しては数々のエピソードがありますす。たとえば第二次世界大戦後の日本人捕虜のシベリア抑留(=強制労働)では、ジャガイモに助けられたという声が多々あります(助かった人は、という前提ですが)。伊藤章治「ジャガイモの世界史」(中公文庫 2008)にはそのあたりの事情が書かれています。また20世紀になるとネパールのシェルパ族にもジャガイモ栽培が広まり、人口が急増しました(山本紀夫「ジャガイモのきた道」岩波新書 2008)。

ジャガイモを題材にした絵画作品で最も有名なのは、ゴッホがオランダ時代に描いた『ジャガイモを食べる人たち』でしょう。この絵を見ると、食卓にはジャガイモしかないのですね。そこがポイントです。従って絵の題名は「ジャガイモだけを食べる人たち」が正確です。ジャガイモは炭水化物のほかにビタミンCなどの栄養素も多い食物です。ジャガイモが当時のヨーロッパの貧しい農民たちの "命綱" だったことがよく分かります。

| ||

|

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)

「ジャガイモを食べる人たち」(1885)

(アムステルダム・ゴッホ美術館)

| ||

ジャガイモに関する数々のエピソードで非常に有名なのが、アイルランドの「ジャガイモ飢饉」です。それを伊藤章治・著「ジャガイモの世界史」と山本紀夫・著「ジャガイモのきた道」からたどってみます。

アイルランドのジャガイモ飢饉

イギリス英語でfamine(飢饉)に定冠詞をつけてThe Great Famine(=大飢饉)というと、19世紀半ば、1845年から起こったアイルランドのジャガイモ飢饉のことを指します。

|

| |||

|

| |||

ジャガイモ飢饉の原因は1845年に始まった「ジャガイモ疫病」の発生で、英語で "Potato Blight" と呼ばれているものです(Blightは "枯れる" という意味)。この病気の原因は、フィトフトラ・インフェスタンスという真菌類です。アメリカ起源といわれているこの病気は、1845年の6月にイギリス南部のワイト島に発生し、イギリス本土、ベルギー、フランス、ドイツなどに広がり、そして8月末にアイルランドに上陸しました。この真菌の胞子はものすごいスピードで広がり、ジャガイモの葉や茎で発芽すると葉は斑点ができて黒く変化し、イモは腐って悪臭を放つようになります。

|

| ||

|

ジャガイモ疫病

ジャガイモ疫病にかかると、まず葉に病斑ができ、たちまち葉全体に広がって、地中のジャガイモは腐る。ビル・プライス「世界を変えた50の食物」(原書房 2015)より引用。

| ||

| ||

|

アイルランド、ダブリン市内にある「飢饉追悼碑」(Wikipedia)

| ||

| |||

|

| |||

この大飢饉のダメージは大きく、アイルランドの人口はその後も減り続け、現在でも人口は450万人程度です。一方、"アイルランド系"の人口はアメリカで4300万人、全世界では7000万人と言われています。有名な話ですが、この「アイルランド系アメリカ人」から、大統領が2人出ています。ケネディ大統領とレーガン大統領です。どちらも大飢饉の時代にアメリカに移民したアイルランド人の子孫です。

飢饉をもたらしたもの

1845年のジャガイモ疫病はアイルランドだけではなく、ヨーロッパ各国で発生しました。しかし大飢饉はアイルランドだけで起こった。それはなぜでしょうか。

|

しかし、ここでよく考えてみる必要があります。ヨーロッパ各国に比べてなぜアイルランドだけが「ジャガイモに依存しすぎた」のでしょうか。その背景にはアイルランドと英国の長い抗争の歴史がありました。

英国が作り出した大飢饉

12世紀から始まった英国のアイルランド支配は、プロテスタント(英国)によるカトリック(アイルランド)の弾圧の歴史でした。

|

伊藤氏は「社会構造が生んだ飢饉」「英国によってつくられた飢饉」と呼ぶしかないと書いていますが、その通りでしょう。

農作物の発育不全を引き起こすのは天候不順(冷害、干魃など)や病害虫です。しかしそれを飢饉にまでしてしまうのは、一言でいうと "政治" です。それは現代でも同じですで、「国民の20%が飢餓状態なのに、80%は何ともない」というような例があります。国連が食料の緊急援助に乗り出したりしますが、要するに国全体としては食料は足りているわけです。また国民のすべてに最低限の所得があると(所得が保証されると)、食料を買うことができます。

アイルランドの悲劇がなぜ起こったかをまとめると、アイルランドは、

| ① | 英国に植民地的支配を受けており、 | ||

| ② | 英国=支配者から「アイルランド人は死んでもよい」と思われていて、 | ||

| ③ | 食料をジャガイモに頼っており、 | ||

| ④ | そのジャガイモを壊滅させる病気が蔓延した |

ということでしょう。③④の条件に当てはまるヨーロッパの地域はほかにもあったはずです。しかしそれと同時に①②の条件にも当てはまるのがアイルランドだけだった。そういうことだと思います。②に関して言うと、ジャガイモ飢饉は、カトリック教徒絶滅を狙った「不作為によるジェノサイド」という見方もアイルランドにはあるようです。当時、アイルランドは英国の一部であったわけであり、そういう見方が出てくるのも当然でしょう。

| 飢饉が "政治" で起こるというのは、江戸時代に何回か起こった "大飢饉" をみてもそう思います。過度の稲作の奨励はいったん冷害になると恐ろしいし(稲は本来、亜熱帯の作物です)、米の代用になる食物も日本古来の稗や粟からはじまって、サツマイモなどの "外来食物" も(江戸後期では)あったはずです。経済的に破綻している藩では何ら有効な手が打てないこともあった。餓死者が続出した藩もあれば、一人の餓死者も出さなかった藩もある、というのが実態でした。 |

現代のジャガイモ

ジャガイモは寒冷地で痩せた土地でも育ち、また栽培に手間がかからないというメリットがあります。これらの特質があるからこそ、アンデスの民が作り出したジャガイモが全世界に広まったわけです。しかしアイルランドの例にみられるように、ジャガイモの弱点は病気に弱いことです。この弱点をカバーするため、現代日本では種イモが厳重に管理されています。

|

現代の我々が容易にジャガイモを入手できるのには、このような厳密な管理体制があるわけです。そして、その前史としてアイルランド大飢饉のような悲惨な経験があったことを忘れてはならないでしょう。

| ||

|

北海道十勝平野の更別村のジャガイモ畑。下のジャガイモは "北あかり"。

| ||

モノカルチャーの怖さ

もう一度、アンデス高地のインディオの人々の農業を振り返ってみると、

| ◆ | アンデス高地のジャガイモ栽培は、

| ||||||||||||||

| ◆ | 主要作物はジャガイモとトウモロコシ |

とまとめられるでしょう。山本氏の著書には主要作物以外にも、各種の農作物の記述が出てきます。そのほとんどは、我々になじみがないものです。一言でいうと「多様性を維持した農業」だと言えます。

このような農業形態は、生産性の観点からはマイナスです。山本氏の本には「アンデス高地のジャガイモの生産性は、現代アメリカのジャガイモ生産の 1/10」という意味の記述が出てきます(休耕はカウントせずに、です)。その生産性の低さと引き替えに、食料の安定生産が維持され、悪天候や病害虫による被害リスクが回避されている。

対照的な風景が、19世紀半ばのアイルランドのジャガイモ畑です。そこは遺伝的に均一な単一品種の畑が広がっていました。ジャガイモは種イモから増殖させるので(いわゆる "クローン")、これを続ける限り遺伝子が全く同じになります。19世紀のアイルランドでは「見渡す限りの畑のジャガイモのDNAが全く同じ」という状況があったと想像できます。多様性とは真逆の人工的な世界であり、これは極めて危険な状況です。

もちろん現代日本のジャガイモ生産の8割を占める北海道のジャガイモ畑も、似たような状況です。それが危険だからこそ、国の機関による種イモの厳重な管理がされているわけです。それによって高い生産性が維持されている。

この話の教訓は、生命体は多様性が "命" だということでしょう。振り返ってみると、No.56「強い者は生き残れない」で書いた生命の進化のメカニズムの根幹は「多様性」でした。多様性の中から新しい環境に即した生命が生き残って進化していく。

No.69-70「自己と非自己の科学」で書いた人間の免疫システムも、多様性が根幹にありました。病原菌に対する防御反応は人それぞれに違っている。だからこそ人類は生き延びてきました。アイルランドのジャガイモ飢饉は「1348年の黒死病以降でヨーロッパ最悪の惨事」だそうです(伊藤章治「ジャガイモの世界史」)。その14世紀の黒死病(ペスト)の惨禍では人口の1/3が死んだ地域がヨーロッパのあちこちにあったといいます。考えられないほどの膨大な死者の数です。しかしペスト患者に接しても何ともなかった人も、また多かった。当時はペスト菌が原因という知識は全く無いわけです。だけど死なない(人も多かった)。

モノカルチャーは "単一文化" という意味ですが、もともとカルチャーとは耕作の意味です。"単一作物耕作" という意味でもある。そしてモノカルチャーは本質的にまずいし、危険なのですね。それは生命体だけでなく文化もそうでしょう。

アンデス高地のジャガイモ耕作のスタイルを、現代の農業が踏襲することはできません。膨れ上がった地球の人口を養うために、農業の生産性は非常に大切だからです。しかしアンデス高地の人々が何千年という期間で作り出してきたジャガイモとその耕作スタイルには学ぶものが多いと思いました。

(続く)

No.205 - ミレーの蕎麦とジャガイモ [アート]

落穂拾い

No.200「落穂拾いと共産党宣言」の続きです。画家・ミレー(1814-1875)が描いた傑作『落穂拾い』ですが、No.200で書いたその社会的背景や当時の評判をまとめると以下のようになります。

| ◆ | 落穂を拾っている3人は最下層の農民であり、地主の許可なく農地に入り、刈り取りの際にこぼれた小麦の穂を拾っている。地主はその行為を黙認しており、そういった「喜捨の精神」は聖書の教えとも合致していた。 | ||

| ◆ | この絵は当時から大いに人気を博し、数々の複製画が出回った。 | ||

| ◆ | しかしパリの上流階級からは社会秩序を乱すものとして反発を招いた。「貧困の三美神」という評や「秩序を脅かす凶暴な野獣」との論評もあった。詩人のボードレールは描かれた農婦を "小賤民たち" と蔑称している。 | ||

| ◆ | その理由は当時の社会情勢にあった。「共産党宣言」にみられるように労働者の権利の主張が高まり、社会の変革や改革、革命をめざす動きがあった。ミレーのこの絵は、そういった動きに与するものと見なされた。この絵は当時の上流階級からすると「怖い絵」だった。 |

| ||

|

ジャン=フランソワ・ミレー(1814-1875)

「落穂拾い」(1857) (オルセー美術館) | ||

ミレーは社会運動に参加したわけではないし、労働者や農民の権利や社会の改革についての発言をしたことはないはずです。画家はシンプルにバルビゾン周辺の「農村の実態」を描いた。

しかし描かれたのが「最下層の農民」ということが気にかかります。ミレーの真意はどうだったのか。この絵だけを見ても分からないので、他のミレーの傑作から考えてみたいと思います。誰もが認めるミレーの名画・傑作は、制作年順に、

| ◆ | 『種まく人』(1850) 山梨県立美術館・ボストン美術館 | ||

| ◆ | 『落穂拾い』(1857) オルセー美術館 | ||

| ◆ | 『晩鐘』(1857/59) オルセー美術館 | ||

| ◆ | 『羊飼いの少女』(1864) オルセー美術館 |

でしょう。これには多くの人が合意すると思います。このうち『羊飼いの少女』は "牧畜" の情景です。以下では『落穂拾い』と同じ "農業" を描いている『種まく人』(1850)と『晩鐘』(1857/59)をとりあげます。

『種まく人』

『種まく人』は岩波書店のロゴにもなっている日本人にはなじみの絵で、山梨県立美術館とボストン美術館がほぼ同じ構図の絵を所蔵していることで有名です。またミレー崇拝者だったゴッホがこの絵をもとに「ゴッホ流・種まく人」を何枚か描いたこともよく知られています(No.158「クレラー・ミュラー美術館」参照)。

| ||

|

ジャン=フランソワ・ミレー

「種まく人」(1850)

(ボストン美術館)

| ||

この絵の特徴は農夫が傾斜地で種をまいていることです。農夫や農業を描いた絵は西洋・日本を問わずいろいろありますが、傾斜地での農業を描いたのはめずらしいのではないでしょうか。

バルビゾンに行ってみると分かりますが、あたり一帯は起伏が全く無い平原です。近くに森はあるが(フォンテンブローの森)傾斜地はありません。この絵について、山梨県立美術館でミレー担当の学芸員だった井出洋一郎氏は次のように書いています。

|

井出さんによると「種まく人」を題材としたミレーの絵は、山梨とボストンの絵を含めて5点あります。井出さんはこれらの絵を比較検討し、描かれているのがミレーの故郷である「ノルマンディー地方、グリュシーの断崖近くの傾斜地」と結論づけています。No.97「ミレー最後の絵」で引用したのですが、倉敷市の大原美術館が所蔵するミレーのパステル画に『グレヴィルの断崖』(1871)があります。グレヴィルはグリュシーを含む地方名で、晩年にミレーが故郷を訪れて描いた作品です。ちょうどこのような断崖に続く内陸部が「種まく人」の舞台なのでしょう。

| ||

|

ミレー「グレヴィルの断崖」(1871) (大原美術館) | ||

この絵のもう一つのポイントは、農夫がまいている種が小麦ではなくて蕎麦だという点です。小麦よりランクが落ちるが、寒冷で痩せた土地でも育つ蕎麦を農夫はまいているのです。

パリのモンパルナス駅のそばのホテルに何回か宿泊したことがありますが、モンパルナス一帯にはブルターニュ料理を出す店が多いのですね。モンパルナス駅がブルターニュ地方と鉄道で直結しているからでしょう。ガレットを出す店が並んでいる通りもあったと記憶しています。ガレットやクレープはちょうどよいランチなので何度か行きました。ガレットは蕎麦で作るのが "正式" です。ブルターニュは、ミレーが生まれたノルマンディーのすぐ南側の大西洋沿岸地方です。つまり、ミレーの故郷 → 厳しい自然 → 蕎麦 → ガレット → モンパルナスという "つながり" があるわけです。

そして井出さんは、ミレーがこの絵を描いた真意を次のように推測しています。

|

『種まく人』の背景には2つの流れがあるようです。一つは、

| ◆ | 農村での飢饉が暴動へ発展 ↓ | ||

| ◆ | パリでの二月革命(1848) ↓ | ||

| ◆ | 『種まく人』(1850) |

という当時のフランスの社会情勢です。『種まく人』は二月革命とは無関係ですが、社会情勢との関係で絵を捉える人もいたはずです。2つめは、

| ◆ | ミレーの故郷=ノルマンディー ↓ | ||

| ◆ | 起伏が多く、痩せた土地 ↓ | ||

| ◆ | 蕎麦の栽培 ↓ | ||

| ◆ | 『種まく人』= 蕎麦の種をまく人 |

という背景です。そして、二月革命の記憶も生々しい時に『種まく人』をサロンで見たパリの上流階級の人たちは、その数年後のサロンで再び『落穂拾い』を目にした。冒頭に書いた『落穂拾い』への反発の理由が分かるのでした。

『晩鐘』

| ||

|

ジャン=フランソワ・ミレー(1814-1875)

「晩鐘」(1857)

(オルセー美術館)

| ||

もう一つの傑作『晩鐘』です。この絵は『種まく人』から7年後、『落穂拾い』とほぼ同時期に描かれました。まずこの絵についての中野京子さんの解説を引用します。

|

ちなみに「アンジェラスの鐘」(アンジェラスはラテン語で天使の意味)は「お告げの鐘」とも呼ばれ、朝昼晩の三回、「アンジェラスの祈り = お告げの祈り」を唱えるように促す鐘です。「お告げの祈り」は聖母マリアの受胎告知を記念した祈りで、"Angelus Domini"(主の御使い)という文句で始まるために「アンジェラスの祈り」と呼ばれています。

この絵には「教会」と「祈り」が描かれていて、ミレーの絵にしては珍しく宗教色の強いものです。それは描かれた経緯に関係していて、この絵はアメリカ人の注文によって描かれました。注文主はボストン生まれの作家で美術コレクター、後にボストン美術館の理事にもなったトマス・アップルトン(1812-1884)という人物です。アップルトンは1857年にバルビゾン村のミレーを訪れて注文を出します。

|

言うまでもなくミレーは敬虔なカトリック教徒です。ミレーはなぜ宗教色を排したのでしょうか。それは注文主のアップルトンに関係していると、井出さんは言います。

|

熱心なカトリック教徒(= ミレー)と、プロテスタントの中でも最もリベラルなユニテリアン教徒(= 絵の注文主)の出会いで生まれた "宗教画"、それが『晩鐘』だという見立てです。しかしどういう理由かアップルトンは完成した絵の引き取りに来なかった。ミレーは絵を売却し、紆余曲折の結果、絵は最終的にオルセー美術館に落ち着きました。

この絵が日本人の "宗教的心情" にも訴えるような "ユニバーサルな宗教性" を持っているというのは、確かにそうだと思います。

しかし、もう一つの重要なポイントがあります。それは二人が収穫している農作物がジャガイモだという点です。中野さんも書いているようにジャガイモは貧民の食べ物だったのです。井出さんは次のように書いています。

|

ゴッホの絵に『ジャガイモを食べる人々』という有名な絵があります。「いかにも貧しい農民」という絵であり「ジャガイモ = 貧しさ」だとよく分かります。対して『晩鐘』は、一見したところ貧しいという感じは受けないけれど、実態はゴッホの絵と同じなのです。

ジャガイモの原産地は南米のアンデス山脈で、16世紀にスペイン人がヨーロッパに持ち帰ったものです。初めはヨーロッパに相当する作物がなかったため受け入れられませんでしたが、寒冷な気候に強いという特質が理解され、西ヨーロッパはいうに及ばす、東ヨーロッパ、ロシア、シベリア、中国、そして日本(特に北海道)にまで広まった。そのジャガイモに、フランス貧しい農民も救われたわけです。

ダリの "『晩鐘』論"

この絵で思い出すは No.97「ミレー最後の絵」に書いた、サルバトーレ・ダリ(1904-1989)の『晩鐘』についての発言です。ダリの生家には『晩鐘』のレプリカが飾られていて、彼は子どものころからこの絵を目にしていました。「ミレー《晩鐘》の悲劇的神話」という論文断片集で、ダリは『晩鐘』について述べています。中野京子さんの本から引用します。

|

もちろん中野さんは "ダリ説" を信じているのではありません。また山梨県立美術館の学芸員だった井出さんは実際にこの絵のエックス線写真を見たそうですが、

| ダリが棺としたものはミレーがジャガイモの籠の位置を修正して書き直した結果、下書きがだぶったもので、ミレーの絵によくある深読みにすぎない |

と、学芸員らしく断言しています(「農民画家ミレーの真実」から引用)。なぜダリがこのような "妄想" を抱いたのか。それは中野さんが示唆しているように「臨終の時も」というアンジェラスの祈りに出てくる文句に要因があるのかもしれません。

しかし思うのですが、ダリの "妄想" をかき立てた別の理由があって、それはまさにこの絵に描かれているのがジャガイモだからではないでしょうか。さきほど書いたようにジャガイモはアンデス山脈の高地が原産地であり、スペイン人が16世紀にヨーロッパに持ち帰ったものです。しかしすぐにヨーロッパに広まったわけではありません。伊藤章治氏の「ジャガイモの世界史」には次のように書かれています。

|

| ||

|

アンデスのジャガイモ

現代のアンデス山脈で栽培されているジャガイモ。色は多様で、形は不規則である。スペイン人が持ち帰ったジャガイモはこのようだったと考えられる。伊藤章治「ジャガイモの世界史」より。

| ||

ダリは20世紀のスペイン人です。その時代のスペインにジャガイモに対する迷信や偏見はもうないでしょう。しかし昔の記憶がそれとなくダリに影響したとも考えられる。祖母がよく語っていたのは、昔はジャガイモを食べると神の罰が下ると言ったものだ、みたいな・・・・・。

ポイントはヨーロッパの多くの地方には、地下の茎から取れる食用植物はなかったという点です。ちなみにサツマイモもアメリカ原産であり、16世紀以前は、ジャガイモもサツマイモもヨーロッパにはありません。そこに偏見と迷信が生まれる要因があった。

「昔の記憶がそれとなくダリに影響した」というのは違うかもしれません(違うと思います)。しかしよくよく考えてみると、現代においても、

| 地上からは全く見えない地下に埋まっている農作物を、土を掘り起こして収穫し、それを人間が食べるというのはジャガイモ(とサツマイモ)しかない |

のです。ニンジンやダイコンは「地上からは全く見えない地下に埋まっている農作物」ではありません。確かに「しかない」というのは言い過ぎですが、ごく一般的な農作物としてはそうでしょう。そしてダリはここに反応しているのではと思うのです。つまりダリは、

| 土に鍬を入れて穴を堀り、かつては生命体だった "もの" を埋めて、その上に土をかぶせるという行為、つまりジャガイモを掘るのとは逆の行為を『晩鐘』に描かれている手籠から連想した |

のではないでしょうか。普通の人間だと、あるいは普通のアーティストだとこういう連想はあり得ないと思います。しかしサルバトーレ・ダリは普通の感覚をもったアーティストではない(ということが、彼の作品を見るとよくわかる)のです。ジャガイモに触発された "妄想" ということもあるのではないか。

ダリの "『晩鐘』論" はさて置きます。しかしダリは別にしても、この絵に惹かれる人は多いと思います。その魅力どこにあるのかと言うと、中野京子さんが言うように「日々の労働の崇高さ、また貧しいながらも愛し合い信頼しあう夫婦の美しさ」であり、また井出洋一郎さんが指摘している「ユニバーサルな宗教性」でしょう。日本人にも十分理解できる宗教的感覚・・・・・・。その通りだと思います。

しかしもう一つのポイントはジャガイモです。それが、鑑賞する人に何かしらの印象を(暗黙に)残すのだと思います。その印象の内容と強さは、人によって違うかもしれないけれど・・・・・・。

『種まく人』と『晩鐘』と『落穂拾い』

『種まく人』『晩鐘』、そして『落穂拾い』というミレーの傑作農民画の3点を、農作物の観点からまとめると次のようになります。

| 作品 | 農作物 |

| 種まく人 | 蕎麦 |

| 晩鐘 | ジャガイモ |

| 落穂拾い | 収穫されなかった小麦 |

この3作品はすべて、単なる農民画でありません。「明るい農村」とは真逆の世界、つまり、

| ・ | 貧しい農民 | ||

| ・ | 小麦が穫れないような厳しい環境で生きている農民 |

を描いたものなのです。これにはミレーの "思い" が示されていると考えるのが妥当でしょう。ミレーは意図的に、必死に生きている下層農民を描いた。それは当時のパリの「ブルジョアジーに対する毒を含んだ贈り物」(= 井出さんの『種まく人』についてのコメント)であっただろうし、またそれが絵を見る人に強い印象を与えるのだろうと思います。

補足すると、この3つの絵には農作物以外にも共通点があります。まず、暗い前景と明るい後景という描き方が同じです。さらに時刻が夕暮れ時です。「落穂拾い」と「晩鐘」は夕暮れ時がピッタリですが、「種まく人」はなぜ夕刻なのか。それは鳥に種を食べられないようにするためなのですね。昼間耕して夕暮れに種をまく。後景に小さく描かれた鳥の群れは巣に帰る姿です。

『種まく人』『晩鐘』『落穂拾い』の3作品が名画である最大の理由は、それぞれのテーマを具現化したミレーの画力であり、我々はそれをじっくり鑑賞すればいいと思います。しかし同時にこの3作は、描かれた農作物やシチュエーションを通じて「絵は時代の産物」という側面をよく表しています。そこもまた見所なのでした。

(続く)