No.204 - プロキシマ b の発見とスターショット計画 [科学]

今まで科学雑誌「日経サイエンス」の記事に関する話題を何件か書きました。振り返ってリストすると以下の通りです

なぜ科学に興味があるかというと、科学的な知見が人間社会の理解に大いに役立つことがあると思うからです。その観点でリストをみると、ほとんどが生命科学の記事であることに気づきます(No.50、No.105以外の全部)。また No.50(絶対方位言語)は心理学の話(人間の認知のしくみと言葉の関係)、No.105は人類学の話なので、これらのすべては「生命・人間科学」と一括できます。「生命・人間科学」の知見が人間社会の理解に役立つのは、ある意味では当然でしょう。

しかし「生命・人間科学」とは全く違う分野のサイエンスが社会や人間の理解につながることもあると思うのです。その意味で、今回は全く違った分野である天文学・宇宙物理学の話を書きたいと思います。最近の「日経サイエンス 2017年5月号」に掲載された記事にもとづきます。

アルファ・ケンタウリ

アルファ・ケンタウリという星の名前を知ったのはいつだったか、思い出せません。おそらく小学生の頃だったと思います。理科の図鑑に「宇宙」の説明がありました。地球と月、太陽とその周りの惑星や小惑星、彗星からなる太陽系。その太陽は銀河系に属していて、銀河系は無数の太陽のような恒星からできている。同じような銀河が宇宙にいっぱいある、というような絵と説明でした。

そして太陽から一番近い恒星がアルファ・ケンタウリで、4光年の距離にある。1秒間に地球を7周半する光でも到達するのに4年かかる・・・・・・。興味津々で図鑑に見入っていたような記憶があります。

中学生になってから SF小説を読み始めて以降、アルファ・ケンタウリはたびたび出てきたと思います。宇宙船で行く話もあったはずですが、行かないまでも太陽に最も近い恒星としてよく話に登場したので、アルファ・ケンタウリの名前はなじみのあるものになりました。

アルファ・ケンタウリ恒星系

アルファ・ケンタウリは、ケンタウルス座で最も明るい星(=アルファ星、α星)です。ケンタウルス座は南十字星のすぐそばにあり、本州からは見ませんが沖縄や小笠原からは見えます。α星のアルファ・ケンタウリは非常に明るく、全天でも大犬座のシリウス、りゅうこつ座のカノープスに次いで3番目の明るさです。地球からは約4.3光年の距離にあります。

アルファ・ケンタウリは肉眼では一つに見えますが、連星です。アルファ・ケンタウリAは、質量が太陽の1.1倍、光度は太陽の1.5倍です。アルファ・ケンタウリBは、質量が太陽の0.9倍、光度は0.5倍です。この二つの星は互いの周りを約80年の周期で回っていて、2つの星の距離は10天文単位(太陽と土星の距離の相当)から40天文単位(太陽と冥王星の距離の相当)の間で変動します。1天文単位(= au)とは太陽と地球の間の平均距離で、約1億5000万kmです。

実はアルファ・ケンタウリは、さらにもう一つ、重力的に結びついた恒星を伴っています。それがプロキシマ・ケンタウリです(アルファ・ケンタウリCとも言う)。つまりアルファ・ケンタウリ恒星系は "3重連星" なのです。

プロキシマ・ケンタウリの質量は太陽の0.1倍、明るさは0.002倍で、肉眼では全く見ることができません。アルファ・ケンタウリA・Bの連星とプロキシマ・ケンタウリの距離は1万5000 au(約 0.2光年)もあり、かなり離れています。プロキシマ・ケンタウリはアルファ・ケンタウリA・B連星の周りを回っていますが、その周期は50万年以上と見積られています。

実は、このプロキシマ・ケンタウリは、アルファ・ケンタウリより 0.1光年ほど地球に近い距離にあります。つまり地球に最も近い恒星はプロキシマ・ケンタウリということになります。

アルファ・ケンタウリ恒星系(3重連星)

┣━アルファ・ケンタウリ(連星)

┃ ┣━アルファ・ケンタウリA

┃ ┗━アルファ・ケンタウリB

┗━プロキシマ・ケンタウリ

(=アルファ・ケンタウリC)

プロキシマb の発見

2016年8月14日、ドイツのミュンヘン近郊にあるESO(ヨーロッパ南天天文台。European Southern Observatory)の本部で重大発表がありました。ESOが運営するラ・シヤ天文台(チリのアタカマ砂漠)での観測で、プロキシマ・ケンタウリに惑星があることが発見されたのです。この惑星は「プロキシマb(プロキシマ・ケンタウリ b)」と命名されました。

いったいどうやって惑星の存在を確認したのでしょうか。惑星がプロキシマ・ケンタウリの周りを公転すると、その公転によってプロキシマ・ケンタウリが僅かながら "揺さぶられ" ます。これは地球と月の関係と同じです。月が地球の周りを回ることによって地球が揺さぶられ、それが潮汐の(一つの)原因になっています。

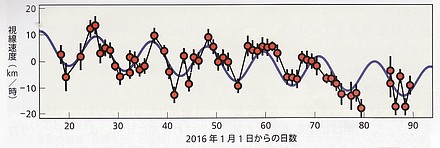

一般に恒星が惑星の公転の影響で揺さぶられると、その恒星は地球からみて遠ざかったり、近づいたりします。つまり地球からみた速度が周期的に変化する。それによって恒星の放つ光が周期的に短波長(青色)側にずれたり(地球の近づく場合)、長波長(赤色)側にずれたりします。いわゆる「ドップラー偏移」です。この偏移を観測するのです(=ドップラー分光法、またはドップラー法)。

ドップラー分光法による観測が始まった1970年代では、判別できる恒星の揺れのスピードは秒速100メートル程度が限界でした。しかし現代では観測精度が格段に向上し、ESOのラ・シヤ天文台の望遠鏡は秒速 1 メートルの速度変化を検出できます。光の速度は秒速30万キロメートル=3億メートルなので、3億分の1の速度変化を検出できるという、ものすごい精度です。プロキシマ・ケンタウリの 1.4m/秒 という速度が検出できたのも、この高精度観測によります。

観測されたプロキシマb の公転周期は約11日、公転軌道半径は 0.05 au(au:天文単位 = 太陽・地球の距離)でした。

プロキシマb はハビタブル・ゾーンにある

さらにこの発表には重要なことがありました。

のです。ハビタブル・ゾーンとは、惑星表面に水が液体として存在できる暖かさになる公転軌道の範囲です。ハビタブルとは居住(habit)可能という意味ですが、天文学では生命が存在可能という意味で使われます。惑星(表面)に生命が存在するとすると、まず最初の条件としてその惑星がハビタブル・ゾーンに入っていなければならない。太陽系のハビタブル・ゾーンは太陽からの距離が 0.9 ~ 1.4 au の範囲です。金星はハビタブル・ゾーンの内側(0.7 au)であり、火星は外側(1.5 au)です。太陽系では地球だけがハビタブル・ゾーンにあります。

プロキシマ・ケンタウリは太陽よりかなり小さい星で(質量は太陽の0.1倍、明るさは0.002倍)、温度も低い。太陽の表面温度は6000K(絶対温度6000度)ですが、プロキシマ・ケンタウリの表面温度は半分の3000Kです。そのためハビタブル・ゾーンも恒星に近接していて、恒星からの距離が 0.05 auというプロキシマb の軌道でもハビタブル・ゾーンに入るのです。太陽系でいうと水星(0.4 au)よりもかなり内側の軌道です。

しかしハビタブル・ゾーンにあるからといって、本当にハビタブルかどうはわかりません。たとえば大気の存在ですが、プロキシマb がプロキシマ・ケンタウリから受ける磁場の影響は地球より遙かに強いため、大気が逃げてしまっている可能性があります。一方、プロキシマb も強い磁場を持っているとすると、そうならないこともありうる。

また主星の非常に近くを周回する惑星・衛星では、ちょうど地球を回る月のように、常に同じ面を主星に向けるという現象がよく起きます。これを「潮汐ロック」と言いますが、惑星で潮汐ロックが起きると、主星に向いている昼側は高熱になり、向いていない夜側は極寒になり(=水が存在しても凍結状態になり)、ハビタブルでは無くなります。しかし潮汐ロックが起きていたとしても、昼側と夜側の境目では大気の循環などで温和な環境があるかもしれない。

つまり、プロキシマb が本当にハビタブルかどうかを調べるためには、ドップラー偏移を調べること以上の観測が必要になります。今、試みられているのは「トランジット観測」です。

もしプロキシマbの公転軌道面が、地球からプロキシマ・ケンタウリを見た方向と平行か平行に近い場合、プロキシマb はプロキシマ・ケンタウリの手前を横切ることになります。これをトランジットと言います。トランジットが起こるとプロキシマ・ケンタウリが少し暗くなる(=減光)。この光を観測することで、プロキシマb の

が計算でき、そこから物質組成を推定できます。もしプロキシマb に大気があれば、プロキシマ・ケンタウリの光はそこを通過してくるので、大気の組成の情報が得られます。

プロキシマb のトランジット観測は、現在までには成功していません。これは減光の量が観測精度を越えて小さいのかもしれないし、そもそも公転軌道面が地球から見て平行ではない(=トランジットは起こらない)のかもしれない。

しかしトランジットが起こらないとしても、まだ観測の道はあります。それは観測装置を超高精度化して、プロキシマb を直接撮像するという可能性です。本当にできるかどうかは分かりませんが、挑戦が始まっているところです。プロキシマbは地球に最も近い惑星なので、可能性はあるのです。

とにかく、地球に最も近い恒星に惑星があり、その惑星はハビタブル・ゾーンにあるというのは大発見です。この惑星のことを詳しく調べたいと思う科学者は多いことでしょう。

そしてまさに現在、アルファ・ケンタウリ恒星系に直接観測装置を送り込む計画が持ち上がっているのです。それが「スターショット計画」です。しかし、地球に最も近いといっても約4光年離れています。光でも4年かかる距離であり、従来の宇宙探査機を送るとすると1万年のオーダーの時間がかかります。いったいどうやって観測機器を送るというのでしょうか。

スターショット計画

スターショット計画の推進者は、ユーリ・ミルナーという人です。ロシア出身で、1961年にモスクワで生まれました。1961年というとガガーリンが人類で初めて宇宙に出た年です。両親はそのガガーリンと同じ名前を息子につけました。「誰も到達したことのない所に行く」という期待を込めたといいます。

ミルナーはアメリカに渡り、シリコンバレーで起業家・投資家として成功し、巨万の富を築きました。その資産は30億ドルと言います。そして彼は「遠くへ行く」という子供の頃からの夢を実現すべく動き出し、初期開発費として1億ドルを拠出し、プロジェクト・チームと顧問委員会を編成しました。

プロジェクト・チームは目標を「アルファ・ケンタウリに無人飛行で観測装置を送り込む」ことに絞り込みました。そして発案したのが「スターショット計画」です。

この計画は2016年4月12日に、ホーキング博士も同席して発表されました。そして全くもって運のよいことに、4ヶ月後の8月14日に「アルファ・ケンタウリ恒星系のプロキシマ・ケンタウリには惑星があり、その惑星はハビタブル・ゾーンにある」ことが発表されたわけです。この発表によってスターショット計画は、誰も到達したことのない所に行くという「億万長者の道楽」から「太陽系外にある惑星を探査する現状で唯一の計画」に大昇格し、俄然、注目を集めるようになりました。

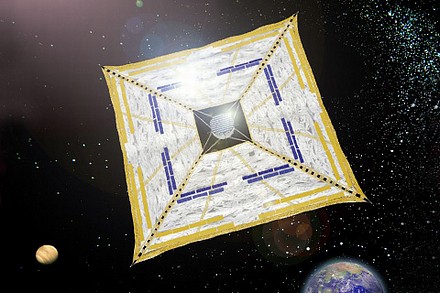

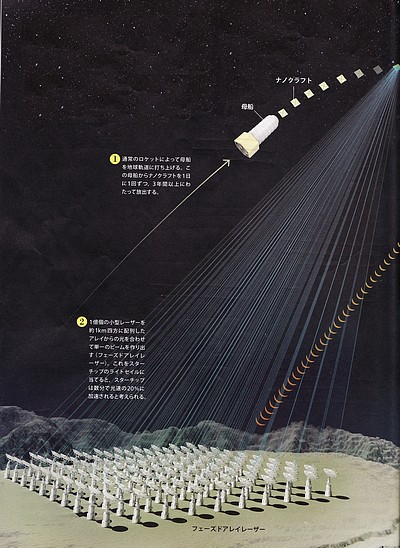

アルファ・ケンタウリに送り込む観測装置は「ナノクラフト」と呼ばれ、「ライトセイル」と「スターチップ」から構成されます。ライトセイルは4メートル四方の極薄の "帆" で、光の反射率が 99.999% の物質で出来ています。ライトセイルに搭載するスターチップは1cm程度の多機能コンピュータ・チップで、ここに電源、観測用の各種センサー、地球との通信機能、制御回路のすべてが埋め込まれます。

ナノクラフトは通常のロケットに搭載し、上空6万キロメートルで宇宙空間に放たれます。そのライトセイルに地上の「ライトビーマー」から100ギガワットという超強力なレーザ光を数分間照射し、光速の20%まで加速します。加速したあとはレーザ光を切り、慣性飛行でアルファ・ケンタウリに向かいます。

ナノクラフトは同じものを多数制作し(1000個以上)、それを搭載したロケットは1日1個の割合で3年間以上にわたってナノクラフトを宇宙空間に放出し続けます。約20年経つと "運のよかった" ナノクラフトはアルファ・ケンタウリの近傍を通り過ぎるはずで(=フライ・バイ)、通り過ぎる数分の間にスターチップのセンサーで観測した結果を4年かけて地球に送り返します。

荒唐無稽 ?

スターショット計画は "気宇壮大" と言うか、壮大すぎて荒唐無稽に見えます。しかしこの計画は現代知られている物理学の法則に合致しています。ここがまず重要なポイントです。

SF小説によくある「恒星間飛行」は、その物理学的根拠が不明だったり、あるいは物理法則を真っ向から否定しているものがほとんどです。しかしこのスターショット計画は一流の科学者が考えた(ないしは顧問としてアドバイスした)計画です。物理学に合致という最低限の条件が守られている。このことが、サイエンス・フィクションではなくて "計画" と言えるゆえんです。

次に重要なのは、スターショット計画に必要な各種の技術は、その基本原理が確立していて実証済みであることです。開発すべき技術は、ライトビーマー、ライトセイル、スターチップの3つです。たとえばこのうちのライトセイルですが、「光を反射することによって進む帆」は、一般的に「宇宙ヨット」と呼ばれています。そして宇宙ヨットはすでに日本のJAXAが開発し、打ち上げて、実運用までしているのです。レーザー光を受けて進むのはなく、太陽光で進む宇宙ヨット(=ソーラー・セイル)です。

JAXAのイカロス

光は波であると同時に粒子としての性質があり、その粒子は「光子」と呼ばれています。光子に質量はありませんが運動量をもつので、光子が当った面、特に光を反射する面は圧力を受けます(=光圧)。帆を宇宙空間に置くと、完全に片面だけに光が当たる状況を作り出せます。つまり光圧による推進力が生まれます。これが宇宙ヨットの原理です。光が当たり続けると、原理的には光速に近い速度まで加速することができます。

宇宙ヨットを提唱したのはロケットの父と呼ばれるロシアのツィオルコフスキーで、1910年代のことでした。しかし20世紀後半、宇宙ロケットが盛んに打ち上げられるようになっても、宇宙ヨットは実現できなかった。それは帆の材料が見つからなかったからです。帆はアルミを蒸着させたフィルムで作りますが、宇宙空間で太陽に向いたアルミの反射面は120度になり、反対側の面は -270度です。つまり極薄のフィルムに400度の温度差ができます。この温度差に耐えられる材料が見つからなかったのです。

ところが "ポリイミド" という高分子材料がロケットの断熱材として1960年代に実用化され、1990年代になると薄くで大面積のポリイミド・フィルムが製造可能になりました。そして2000年代になるとこのフィルムを使った宇宙ヨットが構想されるようになりました。

日本のJAXAは2010年5月21日に、宇宙ヨット「イカロス」を金星に向けて打ち上げました。宇宙ヨットを打ち上げたのは日本だけではありませんが、地球周回軌道を離れて他の惑星に向かったのはイカロスだけです。イカロスの帆は14メートル四方という大きなもので、反射面が太陽を向くように制御され、太陽の光を受けて進みます。イカロスの大きな帆でも太陽光の光圧は非常に小さく、地上で 0.1g の物体が受ける重力とほぼ同じです。

イカロスは打ち上げて半年後に金星付近を通過(=フライ・バイ)し、当初予定されていたミッションは全て成功裏に終わりました。現在は地球・金星の間の軌道を約10ヶ月の周期で公転しています。しかしこの間、当初は予想されなかった問題も発生しました。その一つを日経サイエンスから引用します。

宇宙ヨットがまず解決すべき課題は、折り畳んだ状態でロケットに搭載した帆を、宇宙空間でピンと張った状態に開き、それを維持することです。これが難しい。イカロスはそれに成功したのですが、それでも想定外のたわみが生じた。

このたわみの原因と解消策が日経サイエンスに書いてあるのですが、詳細になるので割愛します。要するに、こういった宇宙ヨットに関する細かいノウハウがJAXAには蓄積されているわけです。イカロスの当初のミッションは終わったのですが、JAXAはこれからも運用を続けるようです。帆の耐久性や劣化などについての貴重なデータが得られるかもしれないからです。宇宙ヨットに関しては日本が先進国です。

スターショット計画に実現可能性はあるか

しかし金星に行く宇宙ヨットができても、アルファ・ケンタウリに行く宇宙ヨットができるとは限りません。果たしてスターショット計画に実現の可能性はあるのでしょうか。ライトビーマー、ライトセイル(帆)、スターチップの、それぞれの実現の難易度はどうなのでしょうか。

まずライトビーマーですが、ナノクラフトを光速の20%まで加速するには100ギガワットという超高出力のレーザーが必要です。アメリカ国防総省はこれ以上に強力なレーザーを開発済みですが、その持続時間は1億分の1秒とか1兆分の1秒しかありません。ナノクラフトを光速の20%まで加速するには数分間、最大10分程度レーザー光を照射する必要があります。

解決策としては、10分間程度の連続出力が可能なキロワット級のレーザーを1億個用意し、それを地上に格子状に並べ、レーザー波を一つに集めて位相が揃った状態でナノクラフトに到達させるしかありません。その設置面積は1キロメートル四方になると見積もられています。

複数個の電波アンテナを格子状(=アレイ状)に配置し、集束して位相の揃った一方向の電波にする装置をフェーズド・アレイ・レーダーといい、すでに確立された技術があります。複数の電波の位相を微妙にズラして放射し、任意方向の強い電波を発生させる技術です。同じ原理でレーザー光を放射するのがフェーズド・アレイ・レーザーです。しかし同じ電磁波でも光は電波の数万倍の周波数があり、位相のコントロールが難しい。アメリカ国防総省はすでに完成させていますが、それはレーザーが数十個という規模のようです。ライトビーマーの1億個のレーザーというのは桁違いです。

しかもスターショット計画の場合、大気圏を通過して上空6万キロメートルにあるナノクラフトのライトセイル(4m×4m)にピンポイントで照射する要があり、これには奇跡的な技術革新が必要です。アメリカのサイエンス・ライター、アン・フィンクベイナーの取材記事を「日経サイエンス」から引用します。

次に "ライトセイル" と呼ばれる4m四方の帆ですが、まずこの帆は99.999%の反射率が必要です。反射率が高いということは、それだけレーザー光の反射でよく加速されるということであり、亜光速を目指すナノクラフトとしては当然の要求でしょう。

しかし加速以上に重要な点は「反射されなかった光は熱に変換されてしまう」ことです。超強力レーザーを照射することを考えると、この程度の反射率がないとナノクラフトは一瞬で "燃え尽きて" しまうのです。ちなみにJAXAのイカロスはポリイミド樹脂にアルミを蒸着していますが、反射率は75%~80%です。アルミを徹底的に研磨したとしても反射率は95%程度にしかなりません。

さらにナノクラフトを亜光速に加速するためには、ナノクラフトの重さを数グラムに押さえる必要があります。そのためにはライトセイルの膜の厚さをシャボン玉の膜以下にする必要があると推定されています。シャボン玉の膜厚は1マイクロ・メートル(=ミクロン。1/1000ミリ)以下であり、光の波長に近い極薄ために光の干渉が起こって虹色に見えるわけです。JAXAのイカロスの膜の厚さは7.5マイクロ・メートルです。ライトセイルはその10分の1で作る必要がある。

問題はまだあります。耐久性です。5分~10分で光速度の20%(6万キロメートル/秒)に加速するということは、10万~20万メートル/秒の速度を毎秒加速する(=平均)ということです。この加速度は地球上の重力加速度の1万~2万倍です(=10,000g~20,000g)。瞬間的にはもっと強い加速度がかかると考えられる。ライトセイルはこの加速度に耐える必要があります。

また宇宙空間には微細な塵があります。レーザー照射中に塵で帆に穴があいてはまずく、ライトセイルには強さと耐久性が必要です。

高反射率で耐熱性に優れ、軽く、強くて耐久性があり、とんでもない高価格ではない素材は、まだ存在しません。ここでも奇跡的発明が必要です。

スターチップはすべての機能を埋め込んだ "観測装置" ですが、1cm程度の大きさで、重さは 1g 程度に押さえる必要があります。従って、4個搭載予定のカメラ(光センサー)にレンズは使えません。レンズは重すぎるのです。解決策として「平面フーリエ・キャプチャー・アレイ」という小さな回析格子を光センサーの上に配置する方法が検討されています。入射光を波長別にとらえ、チップのコンピュータ処理で望みの焦点距離の像を再構成する技術です。

スターチップには分光計や磁気センサーなどの各種センサーが搭載される予定ですが、難問はアルファ・ケンタウリに到達するまでの電源をどうするかです。現在のところ、暗く冷たい環境で動作し、重さが 1g 未満で、スターチップのすべての機能を実現するだけの十分な電力を得られる電源は存在しません。解決策としては、医療用に使われている小さな原子力電池を改造する方法が考えられています。原子力電池は、半減期の長い放射性同位元素の放射エネルギーを利用する電池で、宇宙探査機や人工衛星、医療(人体に埋め込む小型電池)での利用実績があります。

さらに問題は観測データを地球に送る方法です。方法としては半導体レーザーを使うしかないのですが、4.3光年という距離が問題です。

スターチップを20年の航行中にガスや塵などの星間物質から守る方法も問題です。

スターチップは衝突を生き残るかもしれないし、ダメかもしれない。しかし運がよければ送り出された1000個以上のチップのうちのあるものはアルファ・ケンタウリに到達する・・・・・・。

いずれにせよスターショット計画は、ライトビーマー、ライトセイル(帆)、スターチップのすべてにおいて「奇跡的な技術革新」が必要であり、これらの全部の技術革新がでることを前提に2040年前後に打ち上げ、その20年後にアルファ・ケンタウリに到達する、そういう計画なのです。

問題は技術だけではない

解決すべき課題は技術だけではありません。打ち上げにかかる費用が問題です。ユーリ・ミルナーが拠出した1億ドルは、あくまで初期開発費用に過ぎません。完成までの費用は不明で、特に「キロワット級のレーザー・1億個」に莫大なお金がかかりそうです。

さらに問題はその科学的意義です。プロキシマb の調査は確かに意義がありますが、それが目的だとすると、アルファ・ケンタウリまで行かなくても調査の方法はあるのです。

宇宙空間の望遠鏡(=宇宙望遠鏡)は、すでに1990年から実績があります。つまり「ハッブル宇宙望遠鏡」で、主鏡の口径は2.4メートルです。一方、口径12メートルの地上望遠鏡は実用化されていて、30メートルの望遠鏡もハワイで建設が始まっています(日本も参加)。「口径12~15メートルの宇宙望遠鏡」は、確かに前例がない巨大なものですが、現代の技術で可能であり、費用もスターショット計画よりは少ないはずです。

スターショット計画を推進する理由

以上をまとめると、スターショット計画は、

わけです。要するにこの計画を一言でいうと「バカげている」となるでしょう。しかし推進する側としては、そんなことは百も承知のようです。日経サイエンスでは、このプロジェクトのオーナーであるユーリ・ミルナーの発言を次のように紹介しています。

そしてこのような発言は、シリコンバレーの億万長者で天文学には素人のユーリ・ミルナーだからの発言ではないのです。記事を書いたフィンクベイナーによると、プロジェクトを推進する側にいる立派な科学者が、同様の発言をしています。

スターショット計画の意義

以下は日経サイエンスのスターショット計画に関する記事を読んだ感想です。まず思ったのは、スターショット計画の「実現の可能性」や「科学的価値」は薄くても(ほとんど無くても)、その技術開発の過程で興味深い成果が生まれそうだという点です。

アルファ・ケンタウリまでは行けないが、太陽系の惑星には到達できる "簡易ナノクラフト" ができたとします。そうすると、太陽系の探査は格段に進むでしょう。宇宙物理学の新たな成果が続々と出てくるかもしれない。

2017年4月14日、NASAは土星探査機・カッシーニの観測結果から、土星の衛星エンケラドスが水蒸気を吹き出しており、そこには水素が含まれると発表しました。衛星の内部に生命を育む環境が存在する可能性あるとのことです。これを観測したカッシーニは1997年に打ち上げれた探査機で、2004年に土星をまわる軌道に入りました。土星まで7年かかっているわけです。

土星と地球の間を光が進む時間は70分~80分程度です。もし仮に、光の速度の1/1000(ナノクラフトの1/200の速度)に加速できる "簡易ナノクラフト" を土星に向かって発射すると、50日程度で到達できる計算になります。太陽系の探査が格段に進むのではないでしょうか。スターショット計画ならぬ、「サターン・ショット計画」や「ジュピター・ショット計画」です。

ライトビーマーについて言うと、顧問委員としてアメリカ空軍の指向性エネルギー兵器部門の出身者が加わっているように、これは軍事技術そのものです。しかし技術には2面性があります。こういった技術が地球の周りを周回している「宇宙ゴミ」の除去に役立つかもしれない。

スターチップを開発する過程では、超小型電源や各種のセンサー、省電力の半導体レーザー技術が開発されるはずですが、これらを簡易化・低コスト化したものは地上におけるセンサーとして役立つと考えられます。IoTと言われる時代、こういうったチップ型センサーの役割は大きいのでです。

億万長者が何にお金を使おうと本人の自由で、ミルナーはポンと1億ドル = 約100億円を拠出しました。これはあくまで初期開発費用であり、第1ステップの技術開発費用です。1億ドルが尽きたとき、次のステップに進めるかどうかは大いに疑わしい。しかし仮にこの計画が第1ステップだけで終わったとしても、他に応用可能な新技術が生まれる可能性が高いと思います。それは1億ドルに見合わないかも知れないが、もしそうなればミルナーの名前とスターショット計画は "伝説" として科学史に残るでしょう。

振り返ってみると、研究者の「興味」「好奇心」「探求心」「理由は言えないが大切だという思い」を原動力とし、それが社会にどういう恩恵をもたらすかは不明なままに始まったプロジェクトや研究で、結果として社会に大きなインパクトを与えた例は多いわけです。もちろん興味だけで終わってしまうも多数あるし、逆に明確な目的意識をもった研究も多い(青色半導体レーザーなどはそうでしょう)。しかしそれだけではない。

スターショット計画とはスケールが全く違いますが、このブログで書いたリチウムイオン電池の発明物語を思い出しました(No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」)。旭化成の吉野彰氏が世界で初めてリチウムイオン電池を作ったのですが、そのトリガーを引いたのは、白川英樹・筑波大名誉教授が1977年に発見した導電性ポリアセチレンでした。吉野氏はこれを負極に使ってリチウムイオン電池の原型を完成せた(1983)。その吉野氏も「導電性ポリアセチレンを使った新素材」の研究から入ったわけで、電池に使おうとは(当初は)思っていなかったのです。

なぜ白川先生が導電性ポリアセチレンの発見に至ったかというと「何に使えるか分からないけれど、電気を通す高分子に興味があったから」です。2000年にノーベル化学賞を受賞したあと、白川先生はそう語っています(No.39参照)。研究者の興味や好奇心が、結果として想定外の発明につながり、社会に大きなインパクトを与えたわけです。

スターショット計画はあまりにも壮大であり、どう考えたらよいか、評価に迷うところです。推進者のミルナーにとって科学観測はあくまで付帯的なものであり、アルファ・ケンタウリに到達したという何らかの証拠が得られればそれで満足なのでしょう。

しかしこの計画が、参画している科学者の探求心や好奇心、「理由は言えないが大切だという思い」に支えられていることは確かだと思います。そのマインドは科学の発展にとって極めて大切なことです。スターショット計画の記者発表会に出席したスティーブン・ホーキング博士は、そのことを言いたかったのでは、と思いました。

2018年3月14日、英国のスティーヴン・ホーキング博士が76歳で逝去されました。雑誌に掲載された追悼文から引用します。

スターショット計画という "荒唐無稽な" 計画の顧問に名を連ね、ニューヨークでの記者発表(2016.4.12。記事本文の写真)にも出席されたホーキング博士に敬意を表しつつ、ご冥福を祈りたいと思います。

太陽系の外にある、恒星の周囲を公転する惑星を「系外惑星」と言います。プロキシマb は地球に最も近い恒星、プロキシマ・ケンタウリ(= アルファ・ケンタウリ C)の惑星なので「地球に最も近い系外惑星」ということになります。この系外惑星について、記事本文を書いた以降の進展や補足事項を以下に書きます。

2019年のノーベル物理学賞

2019年のノーベル物理学賞は宇宙物理学の分野の3名に授与されましたが、そのうちの2人は系外惑星の研究者でした。スイスのジュネーブ大学のミシェル・マイヨール名誉教授とディディエ・ケロー教授です。2人は1995年、ペガスス座51番星に惑星があることを発見し、これが系外惑星発見の端緒となりました。

2人が系外惑星の探索に使った方法は、プロキシマb の発見と同じく「ドップラー分光法」です(本文参照)。その後、現在までの約25年で4000個を越える系外惑星が発見しています。本文中にも書いたように観測技術と精度の向上が大きいようです。

プロキシマb に生命が存在する可能性は薄い

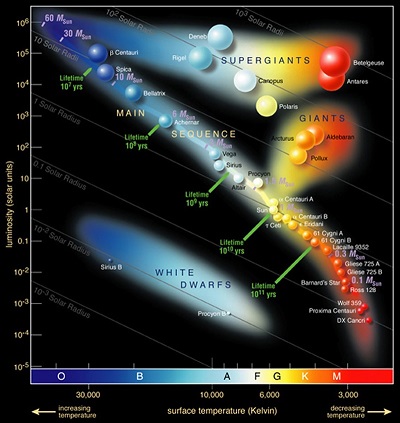

本文中に書いたように、プロキシマb はプロキシマ・ケンタウリのハビタブル・ゾーンにあります。しかし、生命が存在する可能性は薄いようです。その理由は、プロキシマ・ケンタウリが赤色矮星であることです。

恒星を分類した図にヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図)があります。縦軸に恒星の絶対等級(明るさ)、横軸に恒星のスペルトル型(表面温度に依存)をとると、多くの恒星が左上から右下の列に並びます。この並びにある星を「主系列星」と言います。太陽は主系列 G型の恒星です。この主系列の右下の方、主に M型スペクトルの星が赤色矮星です。プロキシマ・ケンタウリは M型の赤色矮星です。

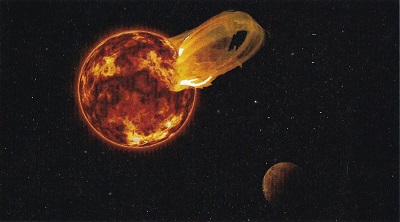

赤色矮性は、その表面でしばしば巨大なフレア(爆発)を起こすことが知られています。そのため光度が瞬間的に変わり、「閃光星」(変光星の一種)と呼ばれることもあります。

本文に書いたように、プロキシマ・ケンタウリのハビタブル・ゾーンは恒星に近接していて、そこにあるプロキシマb はフレアからくる放射線の直撃を受けることになります。このため生命存在の可能性は薄いと見なされています。

プロキシマc が存在する可能性

2020年1月15日付のアメリカの科学誌「Science Anvances」に、イタリア国立天体物理学研究所のチームが、プロキシマ・ケンタウリにプロキシマb とは別の惑星(=プロキシマc)が存在する可能性を発表しました。測定方法はドップラー分光法で、惑星によるプロキシマ・ケンタウリの "ふらつき" に、プロキシマb だけでは説明できないデータを発見したとのことです。

プロキシマc が存在するとしたら、プロキシマ・ケンタウリからの距離は 1.5au(天文単位。太陽・地球間が 1)、公転周期は5.2年、質量は地球の5~8倍、表面温度はマイナス220度以下とのことです。従って、生命が存在する可能性はありません。

公転周期が長いので、本来、長期間の観測が必要であり、現状ではまだ「可能性」にとどまっています。数年後にははっきりするでしょう。

アルファ・ケンタウリ A, B の惑星探索

プロキシマ・ケンタウリに惑星があり、しかも2つあるかもしれないとなると、当然、アルファ・ケンタウリ A, B も惑星を持つのではという「期待」が高まります。現在その探索が始まっています。

系外惑星を発見する代表的な方法は3つあり、一つはプロキシマ・ケンタウリの惑星発見に用いられた「ドップラー分光法」です。しかしアルファ・ケンタウリ A, B の質量はプロキシマ・ケンタウリの10倍程度あり、惑星が公転していたとしても "ふらつき" が少ない。

2つ目は、地球から見て惑星が恒星の表面を横切るときの恒星の減光を調べる「トランジット法」で、ドップラー分光法と違って多数の恒星を同時に観測できるという利点があります。今まで発見された系外惑星のほとんどがこの方法です。しかし惑星の公転が地球から見て横切る軌道であることが前提になります。

アルファ・ケンタウリ A, B の惑星探査に使われるのは、第3の方法である「直接撮影法」です。アルファ・ケンタウリは地球からわずか4光年程度の距離にあるので、この方法が使える。しかし恒星と惑星の発する光の量は格段に違うので、単純な撮影はできません。そこで「コロナグラフ」の原理を使います。

皆既日食の時に太陽を撮影した画像では、太陽の周りに「コロナ」と呼ばれる巨大な炎が写ります。この太陽のコロナを常時撮影できる装置がコロナグラフで、太陽からの光を遮断するメカニズムを持った、いわば人工的に皆既日食を起こす望遠鏡です。この原理をアルファ・ケンタウリ A, B の惑星探査に使います。かつ、撮影するのは可視光ではなく赤外線です。その理由は、恒星と惑星の光のコントラストが可視光に比べて赤外線の方が小さいからです。

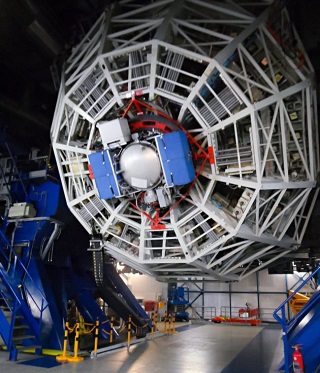

ヨーロッパ南天天文台(ESO. European Southern Observatory)では、チリのアタカマ砂漠にある口径8メートルの大型望遠鏡(VLT. Very Large Telescope)に、NEARと呼ばれる新開発の赤外線コロナグラフ装置を取り付け、2019年5月より観測を開始しました。

アルファ・ケンタウリ A, B は太陽に似通った恒星です。もし惑星があり、かつそれがハビタブル・ゾーンなら、生命存在の可能性が出てきます。現在までに宇宙で4000以上の系外惑星が見つかっているということは、系外惑星は決してレアなものでなく、むしろ一般的なことを示しています。現に、プロキシマ・ケンタウリは1個ないしは2個の惑星を持っているのです。

スターショット計画のような探査機を送るとしたら、宇宙では "目と鼻の先" にあるアルファ・ケンタウリの3重連星系しかありません。今後の探索結果に注目したいと思います。

| No. 50 | 絶対方位言語と里山 | |||

| No. 70 | 自己と非自己の科学(2) | |||

| No.102 | 遺伝子組み換え作物のインパクト(1) | |||

| No.105 | 鳥と人間の共生 | |||

| No.169 | 10代の脳 | |||

| No.170 | 赤ちゃんはRとLを聞き分ける | |||

| No.177 | 自己と非自己の科学:苦味受容体 | |||

| No.178 | 野菜は毒だから体によい | |||

| No.184 | 脳の中のGPS |

| |||

|

日経サイエンス 2017.5

| |||

しかし「生命・人間科学」とは全く違う分野のサイエンスが社会や人間の理解につながることもあると思うのです。その意味で、今回は全く違った分野である天文学・宇宙物理学の話を書きたいと思います。最近の「日経サイエンス 2017年5月号」に掲載された記事にもとづきます。

アルファ・ケンタウリ

アルファ・ケンタウリという星の名前を知ったのはいつだったか、思い出せません。おそらく小学生の頃だったと思います。理科の図鑑に「宇宙」の説明がありました。地球と月、太陽とその周りの惑星や小惑星、彗星からなる太陽系。その太陽は銀河系に属していて、銀河系は無数の太陽のような恒星からできている。同じような銀河が宇宙にいっぱいある、というような絵と説明でした。

そして太陽から一番近い恒星がアルファ・ケンタウリで、4光年の距離にある。1秒間に地球を7周半する光でも到達するのに4年かかる・・・・・・。興味津々で図鑑に見入っていたような記憶があります。

中学生になってから SF小説を読み始めて以降、アルファ・ケンタウリはたびたび出てきたと思います。宇宙船で行く話もあったはずですが、行かないまでも太陽に最も近い恒星としてよく話に登場したので、アルファ・ケンタウリの名前はなじみのあるものになりました。

アルファ・ケンタウリ恒星系

アルファ・ケンタウリは、ケンタウルス座で最も明るい星(=アルファ星、α星)です。ケンタウルス座は南十字星のすぐそばにあり、本州からは見ませんが沖縄や小笠原からは見えます。α星のアルファ・ケンタウリは非常に明るく、全天でも大犬座のシリウス、りゅうこつ座のカノープスに次いで3番目の明るさです。地球からは約4.3光年の距離にあります。

| ||

|

ヨーロッパ南天天文台(ESO)が運営するラ・シヤ天文台(チリのアタカマ砂漠)から見た南天の様子。ケンタウルス座(Centaurus)の上に南十字星(Crux)が見える。αがアルファ・ケンタウリで、その上にプロキシマ・ケンタウリの位置が示してある。ケンタウルス座の右はコンパス座(Circinus)。

(日経サイエンス 2017年5月号)

| ||

アルファ・ケンタウリは肉眼では一つに見えますが、連星です。アルファ・ケンタウリAは、質量が太陽の1.1倍、光度は太陽の1.5倍です。アルファ・ケンタウリBは、質量が太陽の0.9倍、光度は0.5倍です。この二つの星は互いの周りを約80年の周期で回っていて、2つの星の距離は10天文単位(太陽と土星の距離の相当)から40天文単位(太陽と冥王星の距離の相当)の間で変動します。1天文単位(= au)とは太陽と地球の間の平均距離で、約1億5000万kmです。

実はアルファ・ケンタウリは、さらにもう一つ、重力的に結びついた恒星を伴っています。それがプロキシマ・ケンタウリです(アルファ・ケンタウリCとも言う)。つまりアルファ・ケンタウリ恒星系は "3重連星" なのです。

プロキシマ・ケンタウリの質量は太陽の0.1倍、明るさは0.002倍で、肉眼では全く見ることができません。アルファ・ケンタウリA・Bの連星とプロキシマ・ケンタウリの距離は1万5000 au(約 0.2光年)もあり、かなり離れています。プロキシマ・ケンタウリはアルファ・ケンタウリA・B連星の周りを回っていますが、その周期は50万年以上と見積られています。

実は、このプロキシマ・ケンタウリは、アルファ・ケンタウリより 0.1光年ほど地球に近い距離にあります。つまり地球に最も近い恒星はプロキシマ・ケンタウリということになります。

アルファ・ケンタウリ恒星系(3重連星)

┣━アルファ・ケンタウリ(連星)

┃ ┣━アルファ・ケンタウリA

┃ ┗━アルファ・ケンタウリB

┗━プロキシマ・ケンタウリ

(=アルファ・ケンタウリC)

| ||

|

アルファ・ケンタウリ恒星系の撮像写真。左の連星がアルファ・ケンタウリで、右がプロキシマ・ケンタウリ。

(日経サイエンス 2017年5月号)

| ||

プロキシマb の発見

2016年8月14日、ドイツのミュンヘン近郊にあるESO(ヨーロッパ南天天文台。European Southern Observatory)の本部で重大発表がありました。ESOが運営するラ・シヤ天文台(チリのアタカマ砂漠)での観測で、プロキシマ・ケンタウリに惑星があることが発見されたのです。この惑星は「プロキシマb(プロキシマ・ケンタウリ b)」と命名されました。

いったいどうやって惑星の存在を確認したのでしょうか。惑星がプロキシマ・ケンタウリの周りを公転すると、その公転によってプロキシマ・ケンタウリが僅かながら "揺さぶられ" ます。これは地球と月の関係と同じです。月が地球の周りを回ることによって地球が揺さぶられ、それが潮汐の(一つの)原因になっています。

一般に恒星が惑星の公転の影響で揺さぶられると、その恒星は地球からみて遠ざかったり、近づいたりします。つまり地球からみた速度が周期的に変化する。それによって恒星の放つ光が周期的に短波長(青色)側にずれたり(地球の近づく場合)、長波長(赤色)側にずれたりします。いわゆる「ドップラー偏移」です。この偏移を観測するのです(=ドップラー分光法、またはドップラー法)。

| ||

|

ラ・シヤ天文台で観測したドップラー偏移から計算されたプロキシマ・ケンタウリの速度変化(地球からの視方向の時速)。赤丸が測定値で、縦棒が測定誤差。波形が推測値である。速度は5km/時(1.4m/秒)の振幅があり、約11日の周期で変動する。

(日経サイエンス 2017年5月号)

| ||

ドップラー分光法による観測が始まった1970年代では、判別できる恒星の揺れのスピードは秒速100メートル程度が限界でした。しかし現代では観測精度が格段に向上し、ESOのラ・シヤ天文台の望遠鏡は秒速 1 メートルの速度変化を検出できます。光の速度は秒速30万キロメートル=3億メートルなので、3億分の1の速度変化を検出できるという、ものすごい精度です。プロキシマ・ケンタウリの 1.4m/秒 という速度が検出できたのも、この高精度観測によります。

観測されたプロキシマb の公転周期は約11日、公転軌道半径は 0.05 au(au:天文単位 = 太陽・地球の距離)でした。

プロキシマb はハビタブル・ゾーンにある

さらにこの発表には重要なことがありました。

| 発見された惑星・プロキシマb は、プロキシマ・ケンタウリのハビタブル・ゾーンに入っている |

のです。ハビタブル・ゾーンとは、惑星表面に水が液体として存在できる暖かさになる公転軌道の範囲です。ハビタブルとは居住(habit)可能という意味ですが、天文学では生命が存在可能という意味で使われます。惑星(表面)に生命が存在するとすると、まず最初の条件としてその惑星がハビタブル・ゾーンに入っていなければならない。太陽系のハビタブル・ゾーンは太陽からの距離が 0.9 ~ 1.4 au の範囲です。金星はハビタブル・ゾーンの内側(0.7 au)であり、火星は外側(1.5 au)です。太陽系では地球だけがハビタブル・ゾーンにあります。

プロキシマ・ケンタウリは太陽よりかなり小さい星で(質量は太陽の0.1倍、明るさは0.002倍)、温度も低い。太陽の表面温度は6000K(絶対温度6000度)ですが、プロキシマ・ケンタウリの表面温度は半分の3000Kです。そのためハビタブル・ゾーンも恒星に近接していて、恒星からの距離が 0.05 auというプロキシマb の軌道でもハビタブル・ゾーンに入るのです。太陽系でいうと水星(0.4 au)よりもかなり内側の軌道です。

しかしハビタブル・ゾーンにあるからといって、本当にハビタブルかどうはわかりません。たとえば大気の存在ですが、プロキシマb がプロキシマ・ケンタウリから受ける磁場の影響は地球より遙かに強いため、大気が逃げてしまっている可能性があります。一方、プロキシマb も強い磁場を持っているとすると、そうならないこともありうる。

また主星の非常に近くを周回する惑星・衛星では、ちょうど地球を回る月のように、常に同じ面を主星に向けるという現象がよく起きます。これを「潮汐ロック」と言いますが、惑星で潮汐ロックが起きると、主星に向いている昼側は高熱になり、向いていない夜側は極寒になり(=水が存在しても凍結状態になり)、ハビタブルでは無くなります。しかし潮汐ロックが起きていたとしても、昼側と夜側の境目では大気の循環などで温和な環境があるかもしれない。

つまり、プロキシマb が本当にハビタブルかどうかを調べるためには、ドップラー偏移を調べること以上の観測が必要になります。今、試みられているのは「トランジット観測」です。

もしプロキシマbの公転軌道面が、地球からプロキシマ・ケンタウリを見た方向と平行か平行に近い場合、プロキシマb はプロキシマ・ケンタウリの手前を横切ることになります。これをトランジットと言います。トランジットが起こるとプロキシマ・ケンタウリが少し暗くなる(=減光)。この光を観測することで、プロキシマb の

| ・ | 公転軌道の角度 | ||

| ・ | 大きさ | ||

| ・ | 質量 | ||

| ・ | 密度 |

が計算でき、そこから物質組成を推定できます。もしプロキシマb に大気があれば、プロキシマ・ケンタウリの光はそこを通過してくるので、大気の組成の情報が得られます。

プロキシマb のトランジット観測は、現在までには成功していません。これは減光の量が観測精度を越えて小さいのかもしれないし、そもそも公転軌道面が地球から見て平行ではない(=トランジットは起こらない)のかもしれない。

しかしトランジットが起こらないとしても、まだ観測の道はあります。それは観測装置を超高精度化して、プロキシマb を直接撮像するという可能性です。本当にできるかどうかは分かりませんが、挑戦が始まっているところです。プロキシマbは地球に最も近い惑星なので、可能性はあるのです。

| ||

|

プロキシマb の想像図。明るい星がプロキシマ・ケンタウリ。その右上の連星がアルファ・ケンタウリA・B。

(日経サイエンス 2017年5月号)

| ||

とにかく、地球に最も近い恒星に惑星があり、その惑星はハビタブル・ゾーンにあるというのは大発見です。この惑星のことを詳しく調べたいと思う科学者は多いことでしょう。

そしてまさに現在、アルファ・ケンタウリ恒星系に直接観測装置を送り込む計画が持ち上がっているのです。それが「スターショット計画」です。しかし、地球に最も近いといっても約4光年離れています。光でも4年かかる距離であり、従来の宇宙探査機を送るとすると1万年のオーダーの時間がかかります。いったいどうやって観測機器を送るというのでしょうか。

スターショット計画

スターショット計画の推進者は、ユーリ・ミルナーという人です。ロシア出身で、1961年にモスクワで生まれました。1961年というとガガーリンが人類で初めて宇宙に出た年です。両親はそのガガーリンと同じ名前を息子につけました。「誰も到達したことのない所に行く」という期待を込めたといいます。

ミルナーはアメリカに渡り、シリコンバレーで起業家・投資家として成功し、巨万の富を築きました。その資産は30億ドルと言います。そして彼は「遠くへ行く」という子供の頃からの夢を実現すべく動き出し、初期開発費として1億ドルを拠出し、プロジェクト・チームと顧問委員会を編成しました。

| プロジェクト・チームのエグゼクティヴ・ディレクターは、NASAエイムズ研究センターの元所長のピート・ワーデン(Pete Worden)、技術ディレクターはエイムズ研究センターでワーデンの部下だったピート・クルーパー(Pete Klupar)です。 また顧問委員会の委員長はハーバード大学の天文学科長のアヴィ・ローブ(Avi Loeb)で、委員にはそうそうたるメンバーが名前を連ねています。ホーキング博士やフェイズブックのザッカーバーグCEOも加わっています。 |

プロジェクト・チームは目標を「アルファ・ケンタウリに無人飛行で観測装置を送り込む」ことに絞り込みました。そして発案したのが「スターショット計画」です。

この計画は2016年4月12日に、ホーキング博士も同席して発表されました。そして全くもって運のよいことに、4ヶ月後の8月14日に「アルファ・ケンタウリ恒星系のプロキシマ・ケンタウリには惑星があり、その惑星はハビタブル・ゾーンにある」ことが発表されたわけです。この発表によってスターショット計画は、誰も到達したことのない所に行くという「億万長者の道楽」から「太陽系外にある惑星を探査する現状で唯一の計画」に大昇格し、俄然、注目を集めるようになりました。

| ||

|

スターショット計画の発表会見より。後列左から3人目がユーリ・ミルナー。右から3人目がピート・ワーデン(エグゼクティヴ・ディレクター)、同じく2人目がアヴィ・ローブ(顧問委員会の委員長)。

(site : breakthroughinitiatives.org)

| ||

| ||

|

スターショット計画の想像図

(site : breakthroughinitiatives.org) | ||

アルファ・ケンタウリに送り込む観測装置は「ナノクラフト」と呼ばれ、「ライトセイル」と「スターチップ」から構成されます。ライトセイルは4メートル四方の極薄の "帆" で、光の反射率が 99.999% の物質で出来ています。ライトセイルに搭載するスターチップは1cm程度の多機能コンピュータ・チップで、ここに電源、観測用の各種センサー、地球との通信機能、制御回路のすべてが埋め込まれます。

ナノクラフトは通常のロケットに搭載し、上空6万キロメートルで宇宙空間に放たれます。そのライトセイルに地上の「ライトビーマー」から100ギガワットという超強力なレーザ光を数分間照射し、光速の20%まで加速します。加速したあとはレーザ光を切り、慣性飛行でアルファ・ケンタウリに向かいます。

| ||

|

スターチップのプロトタイプ。チップの中に各種センサー、地球との通信機能、電源などが埋め込まれる。

(日経サイエンス 2017年5月号)

| ||

ナノクラフトは同じものを多数制作し(1000個以上)、それを搭載したロケットは1日1個の割合で3年間以上にわたってナノクラフトを宇宙空間に放出し続けます。約20年経つと "運のよかった" ナノクラフトはアルファ・ケンタウリの近傍を通り過ぎるはずで(=フライ・バイ)、通り過ぎる数分の間にスターチップのセンサーで観測した結果を4年かけて地球に送り返します。

荒唐無稽 ?

スターショット計画は "気宇壮大" と言うか、壮大すぎて荒唐無稽に見えます。しかしこの計画は現代知られている物理学の法則に合致しています。ここがまず重要なポイントです。

SF小説によくある「恒星間飛行」は、その物理学的根拠が不明だったり、あるいは物理法則を真っ向から否定しているものがほとんどです。しかしこのスターショット計画は一流の科学者が考えた(ないしは顧問としてアドバイスした)計画です。物理学に合致という最低限の条件が守られている。このことが、サイエンス・フィクションではなくて "計画" と言えるゆえんです。

次に重要なのは、スターショット計画に必要な各種の技術は、その基本原理が確立していて実証済みであることです。開発すべき技術は、ライトビーマー、ライトセイル、スターチップの3つです。たとえばこのうちのライトセイルですが、「光を反射することによって進む帆」は、一般的に「宇宙ヨット」と呼ばれています。そして宇宙ヨットはすでに日本のJAXAが開発し、打ち上げて、実運用までしているのです。レーザー光を受けて進むのはなく、太陽光で進む宇宙ヨット(=ソーラー・セイル)です。

JAXAのイカロス

光は波であると同時に粒子としての性質があり、その粒子は「光子」と呼ばれています。光子に質量はありませんが運動量をもつので、光子が当った面、特に光を反射する面は圧力を受けます(=光圧)。帆を宇宙空間に置くと、完全に片面だけに光が当たる状況を作り出せます。つまり光圧による推進力が生まれます。これが宇宙ヨットの原理です。光が当たり続けると、原理的には光速に近い速度まで加速することができます。

宇宙ヨットを提唱したのはロケットの父と呼ばれるロシアのツィオルコフスキーで、1910年代のことでした。しかし20世紀後半、宇宙ロケットが盛んに打ち上げられるようになっても、宇宙ヨットは実現できなかった。それは帆の材料が見つからなかったからです。帆はアルミを蒸着させたフィルムで作りますが、宇宙空間で太陽に向いたアルミの反射面は120度になり、反対側の面は -270度です。つまり極薄のフィルムに400度の温度差ができます。この温度差に耐えられる材料が見つからなかったのです。

ところが "ポリイミド" という高分子材料がロケットの断熱材として1960年代に実用化され、1990年代になると薄くで大面積のポリイミド・フィルムが製造可能になりました。そして2000年代になるとこのフィルムを使った宇宙ヨットが構想されるようになりました。

日本のJAXAは2010年5月21日に、宇宙ヨット「イカロス」を金星に向けて打ち上げました。宇宙ヨットを打ち上げたのは日本だけではありませんが、地球周回軌道を離れて他の惑星に向かったのはイカロスだけです。イカロスの帆は14メートル四方という大きなもので、反射面が太陽を向くように制御され、太陽の光を受けて進みます。イカロスの大きな帆でも太陽光の光圧は非常に小さく、地上で 0.1g の物体が受ける重力とほぼ同じです。

| ||

|

JAXAの宇宙ヨット、イカロス。太陽光の光圧で進む「ソーラー・セイル」を実証した。帆には極薄のアモルファス・シリコン製の太陽電池を装着していて(青色の部分)、これによる発電実験にも成功した。これは将来、太陽電池の電力によってイオン・エンジンを駆動するための基礎技術となる。さらに帆の周辺は薄膜液晶があり(黄色の部分)、電流をON/OFFすると液晶の透明・不透明が切り替わる。これによって太陽光の光圧が変わり、搭載している燃料噴射装置を使わなくても姿勢制御ができる。この実験にも成功した。

(JAXAのホームぺージより)

| ||

イカロスは打ち上げて半年後に金星付近を通過(=フライ・バイ)し、当初予定されていたミッションは全て成功裏に終わりました。現在は地球・金星の間の軌道を約10ヶ月の周期で公転しています。しかしこの間、当初は予想されなかった問題も発生しました。その一つを日経サイエンスから引用します。

|

宇宙ヨットがまず解決すべき課題は、折り畳んだ状態でロケットに搭載した帆を、宇宙空間でピンと張った状態に開き、それを維持することです。これが難しい。イカロスはそれに成功したのですが、それでも想定外のたわみが生じた。

このたわみの原因と解消策が日経サイエンスに書いてあるのですが、詳細になるので割愛します。要するに、こういった宇宙ヨットに関する細かいノウハウがJAXAには蓄積されているわけです。イカロスの当初のミッションは終わったのですが、JAXAはこれからも運用を続けるようです。帆の耐久性や劣化などについての貴重なデータが得られるかもしれないからです。宇宙ヨットに関しては日本が先進国です。

スターショット計画に実現可能性はあるか

しかし金星に行く宇宙ヨットができても、アルファ・ケンタウリに行く宇宙ヨットができるとは限りません。果たしてスターショット計画に実現の可能性はあるのでしょうか。ライトビーマー、ライトセイル(帆)、スターチップの、それぞれの実現の難易度はどうなのでしょうか。

| ライトビーマー(レーザー照射装置) |

まずライトビーマーですが、ナノクラフトを光速の20%まで加速するには100ギガワットという超高出力のレーザーが必要です。アメリカ国防総省はこれ以上に強力なレーザーを開発済みですが、その持続時間は1億分の1秒とか1兆分の1秒しかありません。ナノクラフトを光速の20%まで加速するには数分間、最大10分程度レーザー光を照射する必要があります。

解決策としては、10分間程度の連続出力が可能なキロワット級のレーザーを1億個用意し、それを地上に格子状に並べ、レーザー波を一つに集めて位相が揃った状態でナノクラフトに到達させるしかありません。その設置面積は1キロメートル四方になると見積もられています。

複数個の電波アンテナを格子状(=アレイ状)に配置し、集束して位相の揃った一方向の電波にする装置をフェーズド・アレイ・レーダーといい、すでに確立された技術があります。複数の電波の位相を微妙にズラして放射し、任意方向の強い電波を発生させる技術です。同じ原理でレーザー光を放射するのがフェーズド・アレイ・レーザーです。しかし同じ電磁波でも光は電波の数万倍の周波数があり、位相のコントロールが難しい。アメリカ国防総省はすでに完成させていますが、それはレーザーが数十個という規模のようです。ライトビーマーの1億個のレーザーというのは桁違いです。

しかもスターショット計画の場合、大気圏を通過して上空6万キロメートルにあるナノクラフトのライトセイル(4m×4m)にピンポイントで照射する要があり、これには奇跡的な技術革新が必要です。アメリカのサイエンス・ライター、アン・フィンクベイナーの取材記事を「日経サイエンス」から引用します。

|

| ||

|

地上のライトビーマー(フェーズド・アレイ・レーザー)からレーザー光を照射し、母船から放出されたナノクラフトを加速する。

(日経サイエンス 2017年5月号)

| ||

| ライトセイル(帆) |

次に "ライトセイル" と呼ばれる4m四方の帆ですが、まずこの帆は99.999%の反射率が必要です。反射率が高いということは、それだけレーザー光の反射でよく加速されるということであり、亜光速を目指すナノクラフトとしては当然の要求でしょう。

しかし加速以上に重要な点は「反射されなかった光は熱に変換されてしまう」ことです。超強力レーザーを照射することを考えると、この程度の反射率がないとナノクラフトは一瞬で "燃え尽きて" しまうのです。ちなみにJAXAのイカロスはポリイミド樹脂にアルミを蒸着していますが、反射率は75%~80%です。アルミを徹底的に研磨したとしても反射率は95%程度にしかなりません。

さらにナノクラフトを亜光速に加速するためには、ナノクラフトの重さを数グラムに押さえる必要があります。そのためにはライトセイルの膜の厚さをシャボン玉の膜以下にする必要があると推定されています。シャボン玉の膜厚は1マイクロ・メートル(=ミクロン。1/1000ミリ)以下であり、光の波長に近い極薄ために光の干渉が起こって虹色に見えるわけです。JAXAのイカロスの膜の厚さは7.5マイクロ・メートルです。ライトセイルはその10分の1で作る必要がある。

問題はまだあります。耐久性です。5分~10分で光速度の20%(6万キロメートル/秒)に加速するということは、10万~20万メートル/秒の速度を毎秒加速する(=平均)ということです。この加速度は地球上の重力加速度の1万~2万倍です(=10,000g~20,000g)。瞬間的にはもっと強い加速度がかかると考えられる。ライトセイルはこの加速度に耐える必要があります。

また宇宙空間には微細な塵があります。レーザー照射中に塵で帆に穴があいてはまずく、ライトセイルには強さと耐久性が必要です。

高反射率で耐熱性に優れ、軽く、強くて耐久性があり、とんでもない高価格ではない素材は、まだ存在しません。ここでも奇跡的発明が必要です。

| スターチップ |

スターチップはすべての機能を埋め込んだ "観測装置" ですが、1cm程度の大きさで、重さは 1g 程度に押さえる必要があります。従って、4個搭載予定のカメラ(光センサー)にレンズは使えません。レンズは重すぎるのです。解決策として「平面フーリエ・キャプチャー・アレイ」という小さな回析格子を光センサーの上に配置する方法が検討されています。入射光を波長別にとらえ、チップのコンピュータ処理で望みの焦点距離の像を再構成する技術です。

スターチップには分光計や磁気センサーなどの各種センサーが搭載される予定ですが、難問はアルファ・ケンタウリに到達するまでの電源をどうするかです。現在のところ、暗く冷たい環境で動作し、重さが 1g 未満で、スターチップのすべての機能を実現するだけの十分な電力を得られる電源は存在しません。解決策としては、医療用に使われている小さな原子力電池を改造する方法が考えられています。原子力電池は、半減期の長い放射性同位元素の放射エネルギーを利用する電池で、宇宙探査機や人工衛星、医療(人体に埋め込む小型電池)での利用実績があります。

さらに問題は観測データを地球に送る方法です。方法としては半導体レーザーを使うしかないのですが、4.3光年という距離が問題です。

|

スターチップを20年の航行中にガスや塵などの星間物質から守る方法も問題です。

|

スターチップは衝突を生き残るかもしれないし、ダメかもしれない。しかし運がよければ送り出された1000個以上のチップのうちのあるものはアルファ・ケンタウリに到達する・・・・・・。

いずれにせよスターショット計画は、ライトビーマー、ライトセイル(帆)、スターチップのすべてにおいて「奇跡的な技術革新」が必要であり、これらの全部の技術革新がでることを前提に2040年前後に打ち上げ、その20年後にアルファ・ケンタウリに到達する、そういう計画なのです。

問題は技術だけではない

解決すべき課題は技術だけではありません。打ち上げにかかる費用が問題です。ユーリ・ミルナーが拠出した1億ドルは、あくまで初期開発費用に過ぎません。完成までの費用は不明で、特に「キロワット級のレーザー・1億個」に莫大なお金がかかりそうです。

|

さらに問題はその科学的意義です。プロキシマb の調査は確かに意義がありますが、それが目的だとすると、アルファ・ケンタウリまで行かなくても調査の方法はあるのです。

|

宇宙空間の望遠鏡(=宇宙望遠鏡)は、すでに1990年から実績があります。つまり「ハッブル宇宙望遠鏡」で、主鏡の口径は2.4メートルです。一方、口径12メートルの地上望遠鏡は実用化されていて、30メートルの望遠鏡もハワイで建設が始まっています(日本も参加)。「口径12~15メートルの宇宙望遠鏡」は、確かに前例がない巨大なものですが、現代の技術で可能であり、費用もスターショット計画よりは少ないはずです。

スターショット計画を推進する理由

以上をまとめると、スターショット計画は、

| ◆ | 技術的に実現できる見込みが薄く、 | ||

| ◆ | たとえ実現できたとしても、必要資金が膨大で | ||

| ◆ | そのうえ科学的価値は、皆無とは言わないが、あまりない |

わけです。要するにこの計画を一言でいうと「バカげている」となるでしょう。しかし推進する側としては、そんなことは百も承知のようです。日経サイエンスでは、このプロジェクトのオーナーであるユーリ・ミルナーの発言を次のように紹介しています。

|

そしてこのような発言は、シリコンバレーの億万長者で天文学には素人のユーリ・ミルナーだからの発言ではないのです。記事を書いたフィンクベイナーによると、プロジェクトを推進する側にいる立派な科学者が、同様の発言をしています。

|

スターショット計画の意義

以下は日経サイエンスのスターショット計画に関する記事を読んだ感想です。まず思ったのは、スターショット計画の「実現の可能性」や「科学的価値」は薄くても(ほとんど無くても)、その技術開発の過程で興味深い成果が生まれそうだという点です。

アルファ・ケンタウリまでは行けないが、太陽系の惑星には到達できる "簡易ナノクラフト" ができたとします。そうすると、太陽系の探査は格段に進むでしょう。宇宙物理学の新たな成果が続々と出てくるかもしれない。

2017年4月14日、NASAは土星探査機・カッシーニの観測結果から、土星の衛星エンケラドスが水蒸気を吹き出しており、そこには水素が含まれると発表しました。衛星の内部に生命を育む環境が存在する可能性あるとのことです。これを観測したカッシーニは1997年に打ち上げれた探査機で、2004年に土星をまわる軌道に入りました。土星まで7年かかっているわけです。

土星と地球の間を光が進む時間は70分~80分程度です。もし仮に、光の速度の1/1000(ナノクラフトの1/200の速度)に加速できる "簡易ナノクラフト" を土星に向かって発射すると、50日程度で到達できる計算になります。太陽系の探査が格段に進むのではないでしょうか。スターショット計画ならぬ、「サターン・ショット計画」や「ジュピター・ショット計画」です。

ライトビーマーについて言うと、顧問委員としてアメリカ空軍の指向性エネルギー兵器部門の出身者が加わっているように、これは軍事技術そのものです。しかし技術には2面性があります。こういった技術が地球の周りを周回している「宇宙ゴミ」の除去に役立つかもしれない。

スターチップを開発する過程では、超小型電源や各種のセンサー、省電力の半導体レーザー技術が開発されるはずですが、これらを簡易化・低コスト化したものは地上におけるセンサーとして役立つと考えられます。IoTと言われる時代、こういうったチップ型センサーの役割は大きいのでです。

億万長者が何にお金を使おうと本人の自由で、ミルナーはポンと1億ドル = 約100億円を拠出しました。これはあくまで初期開発費用であり、第1ステップの技術開発費用です。1億ドルが尽きたとき、次のステップに進めるかどうかは大いに疑わしい。しかし仮にこの計画が第1ステップだけで終わったとしても、他に応用可能な新技術が生まれる可能性が高いと思います。それは1億ドルに見合わないかも知れないが、もしそうなればミルナーの名前とスターショット計画は "伝説" として科学史に残るでしょう。

振り返ってみると、研究者の「興味」「好奇心」「探求心」「理由は言えないが大切だという思い」を原動力とし、それが社会にどういう恩恵をもたらすかは不明なままに始まったプロジェクトや研究で、結果として社会に大きなインパクトを与えた例は多いわけです。もちろん興味だけで終わってしまうも多数あるし、逆に明確な目的意識をもった研究も多い(青色半導体レーザーなどはそうでしょう)。しかしそれだけではない。

スターショット計画とはスケールが全く違いますが、このブログで書いたリチウムイオン電池の発明物語を思い出しました(No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」)。旭化成の吉野彰氏が世界で初めてリチウムイオン電池を作ったのですが、そのトリガーを引いたのは、白川英樹・筑波大名誉教授が1977年に発見した導電性ポリアセチレンでした。吉野氏はこれを負極に使ってリチウムイオン電池の原型を完成せた(1983)。その吉野氏も「導電性ポリアセチレンを使った新素材」の研究から入ったわけで、電池に使おうとは(当初は)思っていなかったのです。

なぜ白川先生が導電性ポリアセチレンの発見に至ったかというと「何に使えるか分からないけれど、電気を通す高分子に興味があったから」です。2000年にノーベル化学賞を受賞したあと、白川先生はそう語っています(No.39参照)。研究者の興味や好奇心が、結果として想定外の発明につながり、社会に大きなインパクトを与えたわけです。

スターショット計画はあまりにも壮大であり、どう考えたらよいか、評価に迷うところです。推進者のミルナーにとって科学観測はあくまで付帯的なものであり、アルファ・ケンタウリに到達したという何らかの証拠が得られればそれで満足なのでしょう。

しかしこの計画が、参画している科学者の探求心や好奇心、「理由は言えないが大切だという思い」に支えられていることは確かだと思います。そのマインドは科学の発展にとって極めて大切なことです。スターショット計画の記者発表会に出席したスティーブン・ホーキング博士は、そのことを言いたかったのでは、と思いました。

| 補記1 : ホーキング博士 |

2018年3月14日、英国のスティーヴン・ホーキング博士が76歳で逝去されました。雑誌に掲載された追悼文から引用します。

|

スターショット計画という "荒唐無稽な" 計画の顧問に名を連ね、ニューヨークでの記者発表(2016.4.12。記事本文の写真)にも出席されたホーキング博士に敬意を表しつつ、ご冥福を祈りたいと思います。

(2018.5.6)

| 補記2 : 系外惑星 - その後の進展 |

太陽系の外にある、恒星の周囲を公転する惑星を「系外惑星」と言います。プロキシマb は地球に最も近い恒星、プロキシマ・ケンタウリ(= アルファ・ケンタウリ C)の惑星なので「地球に最も近い系外惑星」ということになります。この系外惑星について、記事本文を書いた以降の進展や補足事項を以下に書きます。

2019年のノーベル物理学賞

2019年のノーベル物理学賞は宇宙物理学の分野の3名に授与されましたが、そのうちの2人は系外惑星の研究者でした。スイスのジュネーブ大学のミシェル・マイヨール名誉教授とディディエ・ケロー教授です。2人は1995年、ペガスス座51番星に惑星があることを発見し、これが系外惑星発見の端緒となりました。

2人が系外惑星の探索に使った方法は、プロキシマb の発見と同じく「ドップラー分光法」です(本文参照)。その後、現在までの約25年で4000個を越える系外惑星が発見しています。本文中にも書いたように観測技術と精度の向上が大きいようです。

プロキシマb に生命が存在する可能性は薄い

本文中に書いたように、プロキシマb はプロキシマ・ケンタウリのハビタブル・ゾーンにあります。しかし、生命が存在する可能性は薄いようです。その理由は、プロキシマ・ケンタウリが赤色矮星であることです。

恒星を分類した図にヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図)があります。縦軸に恒星の絶対等級(明るさ)、横軸に恒星のスペルトル型(表面温度に依存)をとると、多くの恒星が左上から右下の列に並びます。この並びにある星を「主系列星」と言います。太陽は主系列 G型の恒星です。この主系列の右下の方、主に M型スペクトルの星が赤色矮星です。プロキシマ・ケンタウリは M型の赤色矮星です。

|

ヘルツシュプルング・ラッセル図(HR図) |

左上から右下にかけての並びが「主系列(Sequence)」である。この中で一番右下から2つめの赤丸が Proxima Centauriである。太陽(Sun)は主系列の G型のところにある。ちなみに α Centauri A は太陽と同じG 型、α Centauri B は K型の恒星である。 |

(Wikipediaより) |

赤色矮性は、その表面でしばしば巨大なフレア(爆発)を起こすことが知られています。そのため光度が瞬間的に変わり、「閃光星」(変光星の一種)と呼ばれることもあります。

|

プロキシマ・ケンタウリとプロキシマb |

プロキシマ・ケンタウリとプロキシマb の想像イラストである。プロキシマ・ケンタウリが巨大なフレア爆発を起こしている。プロキシマb は至近距離からこの直撃を受けるので、生命存在の可能性はかなり低いとみられている。 |

(日経サイエンス 2020年3月号より) |

本文に書いたように、プロキシマ・ケンタウリのハビタブル・ゾーンは恒星に近接していて、そこにあるプロキシマb はフレアからくる放射線の直撃を受けることになります。このため生命存在の可能性は薄いと見なされています。

プロキシマc が存在する可能性

2020年1月15日付のアメリカの科学誌「Science Anvances」に、イタリア国立天体物理学研究所のチームが、プロキシマ・ケンタウリにプロキシマb とは別の惑星(=プロキシマc)が存在する可能性を発表しました。測定方法はドップラー分光法で、惑星によるプロキシマ・ケンタウリの "ふらつき" に、プロキシマb だけでは説明できないデータを発見したとのことです。

プロキシマc が存在するとしたら、プロキシマ・ケンタウリからの距離は 1.5au(天文単位。太陽・地球間が 1)、公転周期は5.2年、質量は地球の5~8倍、表面温度はマイナス220度以下とのことです。従って、生命が存在する可能性はありません。

公転周期が長いので、本来、長期間の観測が必要であり、現状ではまだ「可能性」にとどまっています。数年後にははっきりするでしょう。

アルファ・ケンタウリ A, B の惑星探索

プロキシマ・ケンタウリに惑星があり、しかも2つあるかもしれないとなると、当然、アルファ・ケンタウリ A, B も惑星を持つのではという「期待」が高まります。現在その探索が始まっています。

系外惑星を発見する代表的な方法は3つあり、一つはプロキシマ・ケンタウリの惑星発見に用いられた「ドップラー分光法」です。しかしアルファ・ケンタウリ A, B の質量はプロキシマ・ケンタウリの10倍程度あり、惑星が公転していたとしても "ふらつき" が少ない。

2つ目は、地球から見て惑星が恒星の表面を横切るときの恒星の減光を調べる「トランジット法」で、ドップラー分光法と違って多数の恒星を同時に観測できるという利点があります。今まで発見された系外惑星のほとんどがこの方法です。しかし惑星の公転が地球から見て横切る軌道であることが前提になります。

アルファ・ケンタウリ A, B の惑星探査に使われるのは、第3の方法である「直接撮影法」です。アルファ・ケンタウリは地球からわずか4光年程度の距離にあるので、この方法が使える。しかし恒星と惑星の発する光の量は格段に違うので、単純な撮影はできません。そこで「コロナグラフ」の原理を使います。

皆既日食の時に太陽を撮影した画像では、太陽の周りに「コロナ」と呼ばれる巨大な炎が写ります。この太陽のコロナを常時撮影できる装置がコロナグラフで、太陽からの光を遮断するメカニズムを持った、いわば人工的に皆既日食を起こす望遠鏡です。この原理をアルファ・ケンタウリ A, B の惑星探査に使います。かつ、撮影するのは可視光ではなく赤外線です。その理由は、恒星と惑星の光のコントラストが可視光に比べて赤外線の方が小さいからです。

ヨーロッパ南天天文台(ESO. European Southern Observatory)では、チリのアタカマ砂漠にある口径8メートルの大型望遠鏡(VLT. Very Large Telescope)に、NEARと呼ばれる新開発の赤外線コロナグラフ装置を取り付け、2019年5月より観測を開始しました。

|

ヨーロッパ南天天文台(ESO)の超大型望遠鏡(VLT)と、それに取り付けられたアルファ・ケンタウリの系外惑星を探索する装置、NEAR(Near Earths in the AlphaCen Region)。ESOのサイト、https://www.eso.org/ より。 |

アルファ・ケンタウリ A, B は太陽に似通った恒星です。もし惑星があり、かつそれがハビタブル・ゾーンなら、生命存在の可能性が出てきます。現在までに宇宙で4000以上の系外惑星が見つかっているということは、系外惑星は決してレアなものでなく、むしろ一般的なことを示しています。現に、プロキシマ・ケンタウリは1個ないしは2個の惑星を持っているのです。

スターショット計画のような探査機を送るとしたら、宇宙では "目と鼻の先" にあるアルファ・ケンタウリの3重連星系しかありません。今後の探索結果に注目したいと思います。

(2020.5.7)

タグ:フェーズド・アレイ・レーザー ドップラー分光法 導電性ポリアセチレン 白川英樹 吉野彰 リチウムイオン電池 エンケラドス カッシーニ フェーズド・アレイ・レーダー ソーラー・セイル 宇宙ヨット イカロス JAXA ライトビーマー スターチップ ライトセイル ナノクラフト ザッカーバーグ ホーキング ユーリ・ミルナー スターショット計画 トランジット 潮汐ロック ハビタブル ハビタブル・ゾーン ドップラー法 ドップラー偏移 プロキシマ・ケンタウリb プロキシマb ヨーロッパ南天天文台 カノープス シリウス 南十字星 ケンタウルス座 プロキシマ・ケンタウリ アルファ・ケンタウリ 日経サイエンス HR図 フレア 赤色矮星 コロナグラフ