No.195 - げんきな日本論(2)武士と開国 [歴史]

(前回から続く)

江戸時代の武士という特異な存在

| |||

| 幕藩体制 |

徳川家康が作った「幕藩体制」において、日本は300程度の独立国ないしは自治州(藩)に別れ、各藩は徴税権、裁判権、戦闘力を持っていました。圧倒的な軍事力は幕府にはありません。直接国税もない。それでいて250年ものあいだ平和が続いたのは驚異的です。なぜ平和が維持できたのか。

|

もちろん幕府は "空気" を維持するために、さまざまな手を打ちました。大名がしくじると改易したり領地をとりあげたりします。参勤交代をやらせたり、大名の妻子を江戸に住まわせて人質にしました。空気を維持する上で、かなり成功したわけです。

しかし空気は "水を差す" とすぐにしぼみます。誰かが公然と空気に反して行動すると、皆が空気通りに行動するだろうという予期が壊れるので、しぼんでしまうのです。幕藩体制の場合、水を差したのは幕末にアメリカからやってきたぺリーでした。幕府はペリーに対して「圧倒的に強いもの」として振る舞えなかったので、空気が消えてしまった。その後「いくつかの藩を束ねて勝負すれば勝てる」ことが実証されました。

| イエ制度 |

幕藩体制を下部構造としてささえたのが「イエ制度」です。イエは、次男・三男には行き場所がない「単独相続」です。また血統とは無関係に養子をとってもよい。女の子がいれば男の養子をとって跡を継がせる。誰もいなければ男と女を養子にとって結婚させ、跡を継がせる(=両養子)。両養子の制度は世界中で日本だけです。

イエ制度は最小の経済単位であるだけでなく、世間のすべての業務を分担するシステムとして機能しました。

|

その一方で、イエ制度は日本の近代を準備するものともなりました。イエが割り当てる職務を果たしさえすれば、あとは自由です。そうすると、イエ制度の力学から相対的に自由な人びとが精神的自由の担い手になります。次男・三男坊、上層の農民、上層の町人などです。その人たちが、文化や学問(儒学、国学、蘭学)の担い手となりました。

この単独相続(=長子相続)のイエ制度と、その上部構造の幕藩体制は、世界史にも例がない空前絶後のシステムです。

| 武士の矛盾 |

イエ制度に支えられた幕藩体制を支配していたのは武士階級ですが、この体制の中で大きな矛盾を抱えていました。

武士は生まれながらの戦闘者であり、小さいころから武芸の鍛錬をします。しかしそれを戦闘には使わないし、平和が続いているので使いようがありません。もし仮に戦争が起こったとしても、刀と槍では敵に勝てません。すでに鉄砲の時代であり、鉄砲を持つものが圧倒的な戦闘能力を持つことは、信長をはじめとする戦国大名が証明済みです。鉄砲どころか、世界史的には大砲の時代に入っていて、そのことは幕末に、70門以上もの大砲を搭載した4隻のペリー艦隊で実証されました。

武士が実際にやっていることはデスクワークです。番方(軍事系)と役方(行政官僚系)があって、番方が上ということになっているのですが、実際に藩で重要であり、藩を動かしていたのは役方です。つまり武士は「戦闘なき戦闘者集団」という矛盾を抱えていた。これを象徴するのが『葉隠』という書物です。

|

江戸時代の武士がかかえる「矛盾」を最も端的に、かつ時代錯誤的に体現したのが幕末の新撰組です。すでに鉄砲はライフル銃の時代です。アメリカから最新鋭のライフル銃が輸入されていた。そういう時代に、幕府方は剣術の使い手を取り立てて京都で人殺しをさせた。

|

江戸時代の武士は「戦闘なき戦闘者」であり「戦闘者でありながら現実にやっていることはデスクワーク」という矛盾をかかえていました。これでは武士は "アイデンティティ・クライシス" に陥ります。

幕府はこの矛盾を緩和するため、儒学、特に朱子学を奨励しました。儒学によって武士の倫理を保とうとしたのです。日本に儒学が入ってきたのは6世紀ですが、それ以降、儒学者はほとんどいません。江戸時代になって急に儒学者がいっぱい出てきたのはこういう事情によります。

しかしこの朱子学が尊皇思想の土壌になりました。それは朱子学が中国の天子の正統性を説明する学問でもあったからです。さらに、古事記が成立した時代を研究した国学は、武士が天下を支配する以前の日本を明らかにしました。朱子学と国学が尊皇思想を生み、それがと倒幕へとつながっていきました。

第16章には儒学、国学の社会的意味が詳しく語られているのですが、それは省略しました。この第16章(と18章)の感想ですが、江戸時代の武士は非常に特異な存在だという認識を新たにしました。18章では新撰組のことが論じられていて「新撰組は時代錯誤的に武士の原理に執着した人たち」だと大澤氏は述べていますが、ここで連想したのが「赤穂事件」です。忠臣蔵のもとになった、江戸城松の廊下の刀傷から四十七士の切腹までを「赤穂事件」と呼ぶとすると、この事件は非常に不可解なものです。

まず発端が不可解です。江戸城で刃傷に及ぶなど絶対のご法度であって、そんなことをすれば本人は死罪、お家断絶になることは誰もが知っていたわけです。幕藩体制は "戦争禁止" であり、江戸城に昇殿する武士が帯刀を許されなかったことがその象徴でした。浅野長矩(内匠頭)は錯乱したか、コトの意味を全く理解できない精神状態に陥ったとしか考えられないわけです。しかし、そもそも一国の主がそのようになるのだろうかと思います。もしそうだとしたら完全に藩主失格です。

四十七士の討ち入りという "復讐" も不可解感が否めません。浅野内匠頭と吉良上野介が殿中で取っ組み合いの喧嘩でもしたのなら、喧嘩両成敗で、たとえば「両名、数ヶ月の蟄居」のような処罰を受けたのでしょうが、問題は内匠頭が江戸城で小刀を抜いたことなのです。幕府(将軍)はそれに怒って即日切腹を申し付けた。吉良上野介に何の咎めもなかったのは幕府の手落ちでしょうが、だからといって浅野内匠頭の切腹が無くなるわけではない。仮に吉良上野介に「数ヶ月の蟄居」のような処分があったとしても、四十七士は吉良邸に討ち入ったのではないでしょうか。何となく割り切れない感じがします。

しかし「武士という矛盾した存在」という視点でみると、少しは理解できるかもしれないと思いました。つまり、

| ◆ | 浅野内匠頭は「侮辱されたのなら刀を抜くのが本来の武士」だということを、身をもって示した。 | ||

| ◆ | 四十七士は、たとえ主君が藩主としてふさわしくなくとも、主君のために命を捨てるのが武士だということを示した。また、自らの命をかけて敵を殺すのが「本来の武士」だと、行動で示した。 |

というような理解です(考えにくい面もありますが)。とにかく新撰組も赤穂事件も、江戸時代の "武士の矛盾" が露呈したものという感じがしました。こういった矛盾が頂点にまで達し、爆発して一挙に解消に向かったのが明治維新なのでしょう。

・・・・・・・・・・・・

大澤氏は上に引用した文章の中で、『葉隠』は、武士道なんていうものは、ほとんどもうないからこそ語られていることだ、と言っています。これはちょっと違うと思いました。

| 武士道は、平和だからこそ語られ、戦闘をする必要がないからこそ完成された概念 |

だと思います。「死ぬことと見つけたり」とは平和だからこそ言えることであって、隣国との戦争が続いている時にこんな悠長なことは言ってられません。戦争に勝つためには「生き延びて機会をうかがい、反撃に出て国を守る」ことが必須です。

主君のために命をかけるものよいが、愚鈍な主君だと国が滅びます。謀反を起こさないまでも、さっさと主君を取り替えるべきであり、そういう例が戦国時代にはありました。そもそも、自分が仕える主君を替える武将が数々いたわけです(典型は藤堂高虎)。戦国時代の合戦は、寝返りで勝敗が決まったものが多々あります。国や領地を守るためには当然でしょう。

鉄砲があれだけ急速に広まり、フランスの10倍の数を保有するに至ったのも(No.194「げんきな日本論(1)定住と鉄砲」参照)、戦国武将たちが、戦いに勝つためには何をすべきかを理解した "リアリスト" だったからでしょう。鉄砲は卑怯だと言っているのでは戦争に勝てません。

江戸時代の武士は、刀の鍔や武具のモチーフによくトンボを使いました。トンボは前に進むだけで後退しない(後退できない)からです。恐れずに前に進むことは重要ですが、後退を一切しないのでは、これも戦争に勝てません。全国の統一寸前までいった織田信長は、まずいと判断すれば兵を引き、じっと戦力を蓄えて機が熟するのを待つタイプでした。もちろん家康もそうです。

越前・朝倉家の家臣であった朝倉宗滴の『朝倉宗滴話記』の有名な一節に「武者は犬ともいへ、畜生ともいえ、勝つことが本にて候」というのがあります。全くその通りです。要するに、一般に理解されている「武士道」で戦争はできない。「武士道」は平和な時代の産物です。

従って、幕末のリアリストたち、たとえば高杉晋作は鉄砲が政権を生むと確信していて、町民と農民を組織し、鉄砲を持たせて戦ったわけです。官軍の方にリアリストがより多かったのが、倒幕が成功した要因でしょう。幕末の会津戦争において、官軍の板垣隊は会津若松への急襲を成功させますが、山道を道案内したのは会津藩の農民だったという話を読んだことがあります。会津藩では武士が戦って農民は見物していたのですね。幕府方が敗北した理由につながる象徴的なエピソードだと思います。

・・・・・・・・・・・・

明治維新で武士はなくなりましたが、その後も「武士道」は生き残り、その概念が "一人歩き" するようになったと考えられます。そもそも武士道という言葉が広く認知されるようになったのは、新渡戸稲造の『武士道』(明治33年。1900年)からといいます。そして「一人歩きした武士道」は桜の花と結びつけられるまでになった。パッと咲いてパッと散るというわけです。

小川和佑著『日本の桜、歴史の桜』(NHKライブラリー 2000)によると、桜が武士と結びついたのは江戸時代中期以降とあります。まさに武士道は平和な時代の産物なのです。その桜が明治になって「軍国の花」となり、国民思潮に強烈な影響を及ぼしました。パッと散るというのは、戦争をするには最も不適切な価値観です。パッと散ったとすると、敵方は大歓迎でしょう。さらに、捕虜になるぐらいなら死ねと言わんばかりの教えがありましたが、このような考えで戦争はできません。旧日本軍の将校は日本刀を持っていたという話も暗示的です。「一人歩きした武士道」は極めて歪んだものになり、国民に多大な惨禍をもたらした。

江戸時代の武士の矛盾は、あとあとまで尾を引いた・・・・・・。そう感じました。まだ尾を引いているのかもしれません。今も、日本人は忠臣蔵と新撰組が好きです。

日米和親条約:攘夷から開国への転換

第18章「なぜ攘夷のはずが開国になるのか」では、日本の開国、特に日米和親条約が論じられています。以下の引用は長くなりますが、重要な指摘がしてあると思いました。

日本が尊皇思想でまとまったのは、外国と戦争することを想定したからです。そして勤王派も幕府も、戦争をするためには何をすべきかが分かっていた。

アメリカの南北戦争が終結すると、余った中古のライフル銃を商人が売り込みに来ました。これを買ったのが中国と日本です。長州も薩摩も、そして幕府も買った。こんな最新式の銃の前では、武士の伝統的な戦闘能力は役にたたないことがますます明らかになりました。

攘夷とは戦争をすることであり、つまり日本の独立を保つということです。明治維新前後の歴史をみると「攘夷」のはずが「開国」へと180度変化したように見えますが、攘夷と開国は2つの対立するオプションではありません。独立を保つこと=主権を維持することが最重要事項です。その主権を保つことになったのが「日米和親条約」でした。

|

条約を結ぶことによって、国際社会に独立国として認められるという意味では、第二次世界大戦後のサンフランシスコ講話条約と似ています。

|

この章の感想ですが、引用した日米和親条約についての指摘は重要だと思いました。日米和親条約(を始めとする欧米との条約)は、その不平等面が強調され、明治政府はその解消のために多大な努力をしたと、学校の日本史で習いました。現代の視点からすると確かに不平等条約です。しかしその視点だけで過去を見てはいけないのですね。幕末に視点を移すと、交渉当事者の思いがどうであれ、たとえ不平等であっても主権国家としてアメリカと条約を結べたのが大きいわけです。欧米諸国に侵略されて領土をもぎ取られ、ボロボロになっていた東アジアの状況を考えれば・・・・・・。

橋爪さんは「世界的に見て、超例外」と言っています。確かにその通りなのでしょう。ラッキーだったという言い方があたるかもしれません。しかし幕府の方としても蘭学者からの情報でアメリカがどういう国かを知っていたはず、というのが橋爪さんの指摘です。アメリカは海外に植民地を持たない国(当時)だと・・・・・・。

ちょっと思い出したことがあります。ペリーが日本に開国を迫った大きな理由は、アメリカの捕鯨船の補給だったことはよく指摘されます。No.20「鯨と人間(1)欧州・アメリカ・白鯨」で書いたように、当時の日本近海にはアメリカの捕鯨船がウヨウヨいたわけです。日本沿岸まできて薪と水を要求したり、沿岸住民とトラブルになったこともあった。捕鯨船に物資を密輸する日本人さえいたようです。捕鯨船の補給はアメリカにとって重要な問題でした。「日本を開国させることができたら、それはアメリカの捕鯨産業の功績だ」という意味のことを『白鯨』の著者であるハーマン・メルヴィルは書いています(ペリー来航以前にそう書いている。No.20参照)。

地球儀を念頭に当時の日本を想像してみると、たとえば鹿島灘にはボストン近郊の捕鯨基地からやってきた捕鯨船がいた。航行ルートは南アメリカ大陸南端(ホーン岬)まわりか、アフリカ大陸南端(喜望峰)まわりです。なぜわざわざ地球を半周以上も航海してきたかというと、大西洋で鯨がとれなくなったからです。そして、アメリカ東海岸のヴァージニアを出航したペリーは、喜望峰をまわって浦賀にやってきた。

なぜ捕鯨船とペリーが日本に来たかというと、日本近海が鯨の格好の漁場であることに加え、日本がアメリカからみて一番近いアジアの国だからです。距離は数千キロ離れているが「一番近い」。そして、その地政学的ポジションは今も変わらないのです。鎖国をしていた日本が開国の条約を最初に結んだのがアメリカだったのは確かにラッキーでしたが、それは必然だったのかもしれないと思いました。

社会学という武器

『げんきな日本論』を通読しての印象ですが、この本は2人の社会学者の対論です。そこに感じるのは、社会の成り立ちや "ありよう" をミクロからマクロまで研究する「社会学という方法」の意義です。

社会学者は、社会の成り立ちという観点から日本史を論じてもいいし、前著の『ふしぎなキリスト教』のように "西欧社会を作ったキリスト教" を論じてもいい。さらに、戦争史、マスメディア、資本主義、日本語、文学、芸術などを議論してもいいわけです。社会の成り立ちという観点から考察することで、それぞれのジャンルを深堀りする専門家とはまた違った切り口が見いだせそうです。橋爪大三郎氏と大澤真幸氏の次作に期待したいと思います。

No.194 - げんきな日本論(1)定住と鉄砲 [歴史]

No.41、No.42で2人の社会学者、橋爪大三郎氏と大澤真幸氏の対論を本にした『ふしぎなキリスト教』(講談社現代新書 2012)を紹介しました。この本はキリスト教の解説書ではなく、"西欧社会を作った" という観点からキリスト教を述べたものです。社会学の視点から宗教を語ったという点で、大変興味深いものでした(2012年の新書大賞受賞)。

その橋爪氏と大澤氏が日本史を論じた本を最近出版されたので紹介したいと思います。『げんきな日本論』(講談社現代新書 2016) です。「二匹目のドジョウ」を狙ったのだと思いますが、社会学者が語る日本史という面で数々の指摘があって、大変におもしろい本でした。多数の話題が語られているので全体の要約はとてもできないのですが、何点かをピックアップして紹介したいと思います。

です。「二匹目のドジョウ」を狙ったのだと思いますが、社会学者が語る日本史という面で数々の指摘があって、大変におもしろい本でした。多数の話題が語られているので全体の要約はとてもできないのですが、何点かをピックアップして紹介したいと思います。

そもそも我々は「日本論 = 日本とは何か」に興味があるのですが、それは本質的には「自分とは何か」を知りたいのだと思います。日本語を使い、日本文化(外国文化の受容も含めて)の中で生活している以上、"自分" の多くの部分が "日本" によって規定されていると推測できるからです。

「日本とは何か」を知るためには「日本でないもの」や「諸外国のこと」、歴史であれば「世界史」を知らなければなりません。社会学とは簡単に言うと、社会はどうやって成り立っているか(成り立ってきたか)を研究する学問であり、それは日本を含む世界の社会について、歴史的な発展経緯を含めて研究対象としています。その意味で、歴史学者ではない「社会学者が語る日本とは何か」に期待が持てるのです。この本を読んでみて、その期待は裏切られませんでした。

げんきな日本論

『げんきな日本論』は3部、18章から成っていて、その内容は以下の通りです。

第1部 はじまりの日本

第2部 なかほどの日本

第3部 たけなわの日本

章のタイトルからも明らかなように、縄文時代から幕末までの日本史が取り上げられています。この中から最初と最後、つまり第1章の縄文時代と、第15章以降の江戸時代の中か何点かのポイントを以下に紹介します。

森と定住と土器

第1章は「なぜ日本の土器は、世界で一番古いのか」と題されています。日本の土器の起源は世界史的にみて極めて古いことはよく指摘されますが、これについての論考であり、以下のようです。

まず日本の自然環境条件ですが、現在、国土の森林被服率は60%を越えています。これは先進国ではめずらしい状況です。一つの理由は山地が多く、可住面積が国土の25%程度と少ないことです。フランスやイギリスの可住面積は70%~80%程度もあります。このあたりが日本を考える上での初期条件として重要です。

日本には照葉樹林があり、ドングリやクルミなどがとれます。根菜類ではヤマイモなどがある。青森県の三内丸山遺跡の周辺には栗林があって食用にしていたことが分かっています。

また日本の水系は細かく分かれていて、飲める水にこと欠きません。このような場所が数百、数千とあります。海岸線は長く、貝や魚がとれて、それはタンパク源になります。

このような自然環境条件を前提に、農業が始まる前から定住が始まったことが日本の大きな特徴です。定住しても狩猟採集でやっていける環境にあったわけです。世界史的には、農業が始まってから定住するのが普通です。

もちろん農業は狩猟採集より効率的であり、同一面積で養える人口は狩猟採集の10倍から100倍だとい言います。従って、いったん農業で人口が増えると農業が大前提となります。しかし日本ではそうなる以前から定住が始まった。そして、定住の結果として生まれたのが土器です。

なぜ定住したのか、一言でいうと、気候も含めて自然環境が「住みやすい」からなのです。

第1章の感想ですが、日本の歴史を語る上でまず自然環境から入るのは大正解だと思います。キーワードは森林ですね。森林を起点として、森林 → 水・食料 → 定住 → 土器と連鎖しています。

No.37「富士山型の愛国心」にも書きましたが、森林被服率が60%を越えて70%近い国は、先進国(たとえばG20)ではまずないわけです(最も多い高知県は84%もある)。この数字はスウェーデン、フィンランドなみです。しかしスウェーデン、フィンランドの人口密度は日本の1/20とか、そういう値であって、人口も全く違います。No.37では森林の多さと人口の多さに関する象徴的な例として「熊と人間が近接して生活している」をあげました。小学生が熊よけの鈴をつけて登校する例が全国のあちこちにある国は、まず他にないと思います。

森林の保水力が河川の源泉になっています。さらに森林から流れ出した栄養分は海にそそぎ、沿岸の漁業資源を増やします。森林が水や食料をもたらす元になっています。

山地が多くても、森林を伐採してしまったのではダメなのですね。文明が古くから発達したギリシャやトルコの海岸をエーゲ海から撮った観光写真を見ると、海岸の山地が写っていても木がありません。ギリシャ神話を読むと、鬱蒼とした森がないと成り立たない話がいろいろとあるのですが、現在は禿山だらけです。「人が住むと1000年ぐらいの間に森がなくなってしまう」と大澤氏が言うのは、まさにその通りだと思います。そうなると土地の保水力がなくなり、表土は流出して岩だらけになり、河川は埋まり、海に栄養分が届かなくなる。森林からの水分の蒸発がなくなって、気候も変わってしまいます。降水量が減って悪循環に陥る。

日本は海岸の景観を見ても違います。そこが山地だと木が密集しているのが普通であり、それが内陸までつながっています。日本はこのような環境条件にあり、それは縄文時代から続いているということに、まず着目すべきでしょう。まとめると、

ということになります。日本史を考える上での出発点です。

以下、『げんきな日本論』の第2章以降は、

などのキーワードをもとに日本史が俯瞰されています。特に、漢字と仮名の問題をとりあげた章(第5章:なぜ日本人は仏教を受け入れたのか、第8章:なぜ日本には源氏物語が存在するのか)は、日本史を語る上で欠かせないものだと思いました。

以降は、江戸時代を中心にその前後を含めて何点か紹介します。

武家政権という希有な歴史

江戸時代とその前後を語るためには、武士について触れないわけにはいかないのですが、第11章「なぜ日本には、幕府なるものが存在するのか」の冒頭に次のような指摘があります。

我々日本人は、小学校以来の教育、時代劇、大河ドラマなどから、日本にはかつて武士がいて、武士が政権を担当していたということに何の疑問も抱きません。鎌倉幕府の成立から大政奉還まで武家政権だった。そして我々は暗黙に、鎌倉幕府以降が今の日本に直結していると感じています。特に戦国時代以降、もっと絞ると安土桃山時代以降です。平安時代、ないしは奈良時代やそれ以前となると、あまりに今とは違いすぎて遠い昔に感じます。今の日本の礎になり、また日本独自の文化や精神面でのカルチャーは安土桃山時代以降に確立したと、我々は暗黙に感じていると思います。その時代はというと "武家政権の時代" なのです。

その武家政権は、世界史の視野でみると極めて特異なものというのが橋爪・大澤両氏の指摘です。これは我々が気づきにくい点です。

武家政権を担った武士は、生まれながらの戦闘員です。小さいときから刀や槍や弓や乗馬の練習をしてきたプロフェショナルであり、代々受け継がれた階級です。そういった武士の政権が世の中を支配するのが世界史的に特異だということは、そこに日本史や日本の独自性につながるさまざまな事柄が派生すると想像できます。この視点に関係したことを以下に何点か書きます。まず鉄砲の話です。

鉄砲が歴史を動かす

世界史をひもとくと武器の革新が歴史を動かし、社会を変革してきた例が数々あります。騎兵(乗馬)がそうだし、馬を使った戦車がそうです。もっと古くは鉄製の武器(剣、槍、矢尻、など)もそうだった。鉄砲(銃)も、そういった歴史を動かした武器です。

第15章「なぜ鉄砲は、市民社会をうみ出さなかったか」では「鉄砲史観」とでも言うべき "鉄砲と歴史の関係" が、ヨーロッパと日本を対比させて語られています。その概要は以下のようです。

火薬は中国で発明されましたが、火薬を応用した鉄砲はヨーロッパで実用化されました。鉄砲の製造は難しいのですが、いったん製造できたとなると誰でも引き金を引けば人を殺せる武器になります。甲冑を射抜いて敵を倒せるわけであり、重装備の歩兵も騎兵も無力になります。

さらに大型の「大砲」となると要塞を破壊できます。戦史の本では、ナポリにあった難攻不落の要塞は7年持ちこたえたが、大砲で攻撃したら7時間で打ち壊されたとあります。結果として、封建領主の騎兵と要塞は無意味になりました。

鉄砲は強い軍事力をもたらすともに、個人戦から集団戦へと戦い方を変えました。また、鉄砲をコントロールしていたのが都市の住民だったので、軍事力の中心は市民階級や傭兵になりました。これに目をつけたのが絶対君主です。傭兵を使って鉄砲を装備した常備軍を組織し、貴族をやっつけて強力な政府を作りあげました。傭兵はスイス人が多かったのですが、その理由はスイスが中立だからで、つまり戦いの相手に寝返ることがないからです。

鉄砲を撃つ兵士を「銃士」と言います。デュマの小説「三銃士」(時代設定は17世紀)の "銃士" がそうです。この小説でもわかるように、ヨーロッパでは銃が得意だということが威信の根拠になりました。

絶対君主の次の時代に起こったのが、鉄砲で武装した市民による革命です。以上のようにヨーロッパでは「鉄砲のない封建制」→「鉄砲のある傭兵制(絶対君主)」→「鉄砲のある市民革命」というように社会が変化した歴史があります。鉄砲によって社会変動が生じたわけであり、社会の変化と武器の変化は連動していました。

一方の日本はというと、鉄砲がヨーロッパからもたらされたことは衆知の事実です(1543年)。そしてすぐさま日本で製造されるようになり、鉄砲は急速に普及しました。それだけの製鉄や鍛冶、冶金の技術が日本にあったわけです。しかし鉄砲の社会的意味はヨーロッパとはかなり違った。

戦国時代、鉄砲の使い方がうまかったのが織田信長です。刀と槍で相手に襲いかかる戦法をとり(桶狭間など)、鉄砲では襲ってくる敵を向かえ打つというように(長篠など)、両方の特性をうまく使い分けた。そして何よりも、戦争は個人戦ではなく集団戦であることを徹底させました。

しかし信長は同時に、今まで武器を持っていなかったものが鉄砲を持つことによって政治的な力にならないよう、注意を払いました。いわゆる「兵農分離」もそれが念頭におかれています。信長だけでなく、鉄砲伝来から関ヶ原の戦いに至るまで、戦国武将は鉄砲を使いました。鉄砲隊を組織し、鉄砲の数もジャレット・ダイアモンドが言うように世界史的にみても非常に多かった。しかし鉄砲は、戦術として補助的に使われました。関ヶ原の戦いでも中心は騎兵や歩兵です。

そして日本の特徴は、武士が常に鉄砲をコントロールしたことです。ヨーロッパでは都市が発達し、都市に富が集中して、そこに鉄砲が蓄えられました。日本ではそういう都市の発達がなかったことが一つの原因だと考えられます。また、日本では伝統的に武士だけが戦闘員資格をもち、農民や商人は戦闘員にはなれませんでした。必然、武士が鉄砲を独占することになった。例外は紀州の雑賀衆ぐらいです。

武士は生まれながらの戦闘員です。小さいときから刀や槍や乗馬の練習をしてきたプロフェッショナルです。刀や槍で戦う限り、付け焼き刃では武士に太刀打ちできません。従って武士と農民が戦えば必ず武士が勝ちました。例外は島原の乱ですが、天草四郎の軍には武士も加わっていました。

しかし、急速に普及した鉄砲は誰でも使える武器です。しかも刀や槍より圧倒的に強い。これは武士の地位を危うくします。従って武士は刀狩りをやって兵(武士)と農(農民)を分離し、身分を固定化する方向にいった。もともと鉄砲は平民性(=誰でも使える)と反武士性(=武士の地位を危うくする)がありますが、それが抑止されたわけです。

その抑止が完成された江戸時代においては、銃が得意だということが戦闘者としての威信の根拠にはなりません。あくまで刀が武士の威信の最大の根拠です。刀は一騎討ち向きであり、個人の英雄性に結びつく武器です。武士は刀に異様にこだわることになりました。

鉄砲は威信の根拠にならないだけでなく、軽蔑されました。武士は子供の頃から10年、20年と鍛錬を重ねて刀が槍を使いこなせるようになったのに、鉄砲はすぐに使えます。しかも刀や槍より強い。鉄砲に対する軽蔑は武士の屈折した心理と言えるでしょう。

従って、鉄砲を持っているからといって政治的主体にはならなかった。鉄砲は威力があるが、鉄砲を持っている人間は威力がないということにしたわけです。日本では鉄砲の戦術的効果と社会的無効性の対比が際だっています。

江戸時代を特徴づけるのは「戦争の禁止」と「幕藩制による現状凍結」ですが、以上の考察からすると、幕藩制は鉄砲が入ってきたことによる武士の防衛反応だと考えられます。鉄砲によってヨーロッパは身分の平等化が促進されましたが、日本では逆に武士が上位となる身分化が固定されたのです。

これ以降は、第15章「なぜ鉄砲は、市民社会をうみ出さなかったか」の感想というか、補足です。大澤氏はジャレット・ダイアモンドが『銃・病原菌・鉄』で「1600年の段階でみたとき、日本は世界でもっとも高性能な銃を世界のどの国より多く持っていた」と書いていることに言及しています。このブログでも、No.33「日本史と奴隷狩り」で堺屋太一氏の文章を引用しました。再掲すると次の通りです。

しかしその鉄砲を、武士は(武士であるがゆえに)放棄してしまった。鉄砲を作る技術は急速に衰えていきました。そのあたりの経緯を『銃・病原菌・鉄』から引用すると次の通りです。

ジャレット・ダイアモンドがここでなぜ江戸時代の銃の放棄を説明しているのかというと、世界史では一度獲得した重要技術が放棄されることがあり、その典型例としてあげているのです。ダイアモンドによると、ヨーロッパでも銃を嫌い、銃の使用を制限した人がいた。しかしヨーロッパでは国と国が始終戦争をしていたので、銃の制限や放棄は長くは続かなかった。一方、日本は孤立した島国だったので銃の放棄が現実化した。しかしそれは大砲を備えたペリー艦隊で終わりを告げた・・・・・・。そういう文脈です。

武士が政権を担当し社会の支配層である状況(=世界史てみると特異な状況)の中に鉄砲が突如入ってきて、全国統一の決め手になった。決め手なったからこそ鉄砲は捨てられ非武装社会(=江戸時代)が出来上がった・・・・・・。こういう風に理解できます。

| |||

・・・・・・・・・・

そもそも我々は「日本論 = 日本とは何か」に興味があるのですが、それは本質的には「自分とは何か」を知りたいのだと思います。日本語を使い、日本文化(外国文化の受容も含めて)の中で生活している以上、"自分" の多くの部分が "日本" によって規定されていると推測できるからです。

「日本とは何か」を知るためには「日本でないもの」や「諸外国のこと」、歴史であれば「世界史」を知らなければなりません。社会学とは簡単に言うと、社会はどうやって成り立っているか(成り立ってきたか)を研究する学問であり、それは日本を含む世界の社会について、歴史的な発展経緯を含めて研究対象としています。その意味で、歴史学者ではない「社会学者が語る日本とは何か」に期待が持てるのです。この本を読んでみて、その期待は裏切られませんでした。

げんきな日本論

『げんきな日本論』は3部、18章から成っていて、その内容は以下の通りです。

第1部 はじまりの日本

| なぜ日本の土器は、世界で一番古いのか | |||

| なぜ日本には、青銅器時代がないのか | |||

| なぜ日本では、大きな古墳が造られたのか | |||

| なぜ日本には、天皇がいるのか | |||

| なぜ日本人は、仏教を受け入れたのか | |||

| なぜ日本は、律令制を受け入れたのか |

第2部 なかほどの日本

| なぜ日本には、貴族なるものが存在するのか | |||

| なぜ日本には、源氏物語が存在するのか | |||

| なぜ日本では、院政なるものが生まれるのか | |||

| なぜ日本には、武士なるものが存在するのか | |||

| なぜ日本には、幕府なるものが存在するのか | |||

| なぜ日本人は、一揆なるものを結ぶのか |

第3部 たけなわの日本

| なぜ信長は、安土城を造ったのか | |||

| なぜ秀吉は、朝鮮に攻め込んだのか | |||

| なぜ鉄砲は、市民社会をうみ出さなかったか | |||

| なぜ江戸時代の人びとは、儒学と国学と蘭学を学んだのか | |||

| なぜ武士たちは、尊皇思想にとりこまれていくのか | |||

| なぜ攘夷のはずが、開国になるのか |

章のタイトルからも明らかなように、縄文時代から幕末までの日本史が取り上げられています。この中から最初と最後、つまり第1章の縄文時代と、第15章以降の江戸時代の中か何点かのポイントを以下に紹介します。

森と定住と土器

第1章は「なぜ日本の土器は、世界で一番古いのか」と題されています。日本の土器の起源は世界史的にみて極めて古いことはよく指摘されますが、これについての論考であり、以下のようです。

まず日本の自然環境条件ですが、現在、国土の森林被服率は60%を越えています。これは先進国ではめずらしい状況です。一つの理由は山地が多く、可住面積が国土の25%程度と少ないことです。フランスやイギリスの可住面積は70%~80%程度もあります。このあたりが日本を考える上での初期条件として重要です。

|

日本には照葉樹林があり、ドングリやクルミなどがとれます。根菜類ではヤマイモなどがある。青森県の三内丸山遺跡の周辺には栗林があって食用にしていたことが分かっています。

また日本の水系は細かく分かれていて、飲める水にこと欠きません。このような場所が数百、数千とあります。海岸線は長く、貝や魚がとれて、それはタンパク源になります。

このような自然環境条件を前提に、農業が始まる前から定住が始まったことが日本の大きな特徴です。定住しても狩猟採集でやっていける環境にあったわけです。世界史的には、農業が始まってから定住するのが普通です。

もちろん農業は狩猟採集より効率的であり、同一面積で養える人口は狩猟採集の10倍から100倍だとい言います。従って、いったん農業で人口が増えると農業が大前提となります。しかし日本ではそうなる以前から定住が始まった。そして、定住の結果として生まれたのが土器です。

|

なぜ定住したのか、一言でいうと、気候も含めて自然環境が「住みやすい」からなのです。

第1章の感想ですが、日本の歴史を語る上でまず自然環境から入るのは大正解だと思います。キーワードは森林ですね。森林を起点として、森林 → 水・食料 → 定住 → 土器と連鎖しています。

No.37「富士山型の愛国心」にも書きましたが、森林被服率が60%を越えて70%近い国は、先進国(たとえばG20)ではまずないわけです(最も多い高知県は84%もある)。この数字はスウェーデン、フィンランドなみです。しかしスウェーデン、フィンランドの人口密度は日本の1/20とか、そういう値であって、人口も全く違います。No.37では森林の多さと人口の多さに関する象徴的な例として「熊と人間が近接して生活している」をあげました。小学生が熊よけの鈴をつけて登校する例が全国のあちこちにある国は、まず他にないと思います。

森林の保水力が河川の源泉になっています。さらに森林から流れ出した栄養分は海にそそぎ、沿岸の漁業資源を増やします。森林が水や食料をもたらす元になっています。

山地が多くても、森林を伐採してしまったのではダメなのですね。文明が古くから発達したギリシャやトルコの海岸をエーゲ海から撮った観光写真を見ると、海岸の山地が写っていても木がありません。ギリシャ神話を読むと、鬱蒼とした森がないと成り立たない話がいろいろとあるのですが、現在は禿山だらけです。「人が住むと1000年ぐらいの間に森がなくなってしまう」と大澤氏が言うのは、まさにその通りだと思います。そうなると土地の保水力がなくなり、表土は流出して岩だらけになり、河川は埋まり、海に栄養分が届かなくなる。森林からの水分の蒸発がなくなって、気候も変わってしまいます。降水量が減って悪循環に陥る。

日本は海岸の景観を見ても違います。そこが山地だと木が密集しているのが普通であり、それが内陸までつながっています。日本はこのような環境条件にあり、それは縄文時代から続いているということに、まず着目すべきでしょう。まとめると、

| ◆ | 日本の土器は、世界史で考えても最も古いもののひとつである。 | ||

| ◆ | それは定住の結果である。 | ||

| ◆ | 農業なしに、狩猟採集だけでも定住できる自然環境条件が日本にあった。 | ||

| ◆ | その環境の源泉は森林である。 |

ということになります。日本史を考える上での出発点です。

以下、『げんきな日本論』の第2章以降は、

| 鉄器と青銅器、古墳、天皇、仏教、律令制、貴族、漢字と仮名、院政、武士、幕府、一揆、信長と安土城、秀吉と朝鮮出兵 |

などのキーワードをもとに日本史が俯瞰されています。特に、漢字と仮名の問題をとりあげた章(第5章:なぜ日本人は仏教を受け入れたのか、第8章:なぜ日本には源氏物語が存在するのか)は、日本史を語る上で欠かせないものだと思いました。

以降は、江戸時代を中心にその前後を含めて何点か紹介します。

武家政権という希有な歴史

江戸時代とその前後を語るためには、武士について触れないわけにはいかないのですが、第11章「なぜ日本には、幕府なるものが存在するのか」の冒頭に次のような指摘があります。

|

我々日本人は、小学校以来の教育、時代劇、大河ドラマなどから、日本にはかつて武士がいて、武士が政権を担当していたということに何の疑問も抱きません。鎌倉幕府の成立から大政奉還まで武家政権だった。そして我々は暗黙に、鎌倉幕府以降が今の日本に直結していると感じています。特に戦国時代以降、もっと絞ると安土桃山時代以降です。平安時代、ないしは奈良時代やそれ以前となると、あまりに今とは違いすぎて遠い昔に感じます。今の日本の礎になり、また日本独自の文化や精神面でのカルチャーは安土桃山時代以降に確立したと、我々は暗黙に感じていると思います。その時代はというと "武家政権の時代" なのです。

その武家政権は、世界史の視野でみると極めて特異なものというのが橋爪・大澤両氏の指摘です。これは我々が気づきにくい点です。

武家政権を担った武士は、生まれながらの戦闘員です。小さいときから刀や槍や弓や乗馬の練習をしてきたプロフェショナルであり、代々受け継がれた階級です。そういった武士の政権が世の中を支配するのが世界史的に特異だということは、そこに日本史や日本の独自性につながるさまざまな事柄が派生すると想像できます。この視点に関係したことを以下に何点か書きます。まず鉄砲の話です。

鉄砲が歴史を動かす

世界史をひもとくと武器の革新が歴史を動かし、社会を変革してきた例が数々あります。騎兵(乗馬)がそうだし、馬を使った戦車がそうです。もっと古くは鉄製の武器(剣、槍、矢尻、など)もそうだった。鉄砲(銃)も、そういった歴史を動かした武器です。

第15章「なぜ鉄砲は、市民社会をうみ出さなかったか」では「鉄砲史観」とでも言うべき "鉄砲と歴史の関係" が、ヨーロッパと日本を対比させて語られています。その概要は以下のようです。

| ヨーロッパでは |

火薬は中国で発明されましたが、火薬を応用した鉄砲はヨーロッパで実用化されました。鉄砲の製造は難しいのですが、いったん製造できたとなると誰でも引き金を引けば人を殺せる武器になります。甲冑を射抜いて敵を倒せるわけであり、重装備の歩兵も騎兵も無力になります。

さらに大型の「大砲」となると要塞を破壊できます。戦史の本では、ナポリにあった難攻不落の要塞は7年持ちこたえたが、大砲で攻撃したら7時間で打ち壊されたとあります。結果として、封建領主の騎兵と要塞は無意味になりました。

鉄砲は強い軍事力をもたらすともに、個人戦から集団戦へと戦い方を変えました。また、鉄砲をコントロールしていたのが都市の住民だったので、軍事力の中心は市民階級や傭兵になりました。これに目をつけたのが絶対君主です。傭兵を使って鉄砲を装備した常備軍を組織し、貴族をやっつけて強力な政府を作りあげました。傭兵はスイス人が多かったのですが、その理由はスイスが中立だからで、つまり戦いの相手に寝返ることがないからです。

鉄砲を撃つ兵士を「銃士」と言います。デュマの小説「三銃士」(時代設定は17世紀)の "銃士" がそうです。この小説でもわかるように、ヨーロッパでは銃が得意だということが威信の根拠になりました。

絶対君主の次の時代に起こったのが、鉄砲で武装した市民による革命です。以上のようにヨーロッパでは「鉄砲のない封建制」→「鉄砲のある傭兵制(絶対君主)」→「鉄砲のある市民革命」というように社会が変化した歴史があります。鉄砲によって社会変動が生じたわけであり、社会の変化と武器の変化は連動していました。

| ちなみに中国は先進文明でありながら、鉄砲をあまり使わなかった文明です。この結果、軍事技術にヨーロッパと差がついただけでなく、社会のタイプがヨーロッパとは異なるものになりました。 |

| 日本では |

一方の日本はというと、鉄砲がヨーロッパからもたらされたことは衆知の事実です(1543年)。そしてすぐさま日本で製造されるようになり、鉄砲は急速に普及しました。それだけの製鉄や鍛冶、冶金の技術が日本にあったわけです。しかし鉄砲の社会的意味はヨーロッパとはかなり違った。

|

戦国時代、鉄砲の使い方がうまかったのが織田信長です。刀と槍で相手に襲いかかる戦法をとり(桶狭間など)、鉄砲では襲ってくる敵を向かえ打つというように(長篠など)、両方の特性をうまく使い分けた。そして何よりも、戦争は個人戦ではなく集団戦であることを徹底させました。

しかし信長は同時に、今まで武器を持っていなかったものが鉄砲を持つことによって政治的な力にならないよう、注意を払いました。いわゆる「兵農分離」もそれが念頭におかれています。信長だけでなく、鉄砲伝来から関ヶ原の戦いに至るまで、戦国武将は鉄砲を使いました。鉄砲隊を組織し、鉄砲の数もジャレット・ダイアモンドが言うように世界史的にみても非常に多かった。しかし鉄砲は、戦術として補助的に使われました。関ヶ原の戦いでも中心は騎兵や歩兵です。

そして日本の特徴は、武士が常に鉄砲をコントロールしたことです。ヨーロッパでは都市が発達し、都市に富が集中して、そこに鉄砲が蓄えられました。日本ではそういう都市の発達がなかったことが一つの原因だと考えられます。また、日本では伝統的に武士だけが戦闘員資格をもち、農民や商人は戦闘員にはなれませんでした。必然、武士が鉄砲を独占することになった。例外は紀州の雑賀衆ぐらいです。

武士は生まれながらの戦闘員です。小さいときから刀や槍や乗馬の練習をしてきたプロフェッショナルです。刀や槍で戦う限り、付け焼き刃では武士に太刀打ちできません。従って武士と農民が戦えば必ず武士が勝ちました。例外は島原の乱ですが、天草四郎の軍には武士も加わっていました。

| ちなみに中国史では、しばしば皇帝の軍が農民軍に負けました。農民を雇って武器の訓練をさせたものが皇帝軍だからです。 |

しかし、急速に普及した鉄砲は誰でも使える武器です。しかも刀や槍より圧倒的に強い。これは武士の地位を危うくします。従って武士は刀狩りをやって兵(武士)と農(農民)を分離し、身分を固定化する方向にいった。もともと鉄砲は平民性(=誰でも使える)と反武士性(=武士の地位を危うくする)がありますが、それが抑止されたわけです。

その抑止が完成された江戸時代においては、銃が得意だということが戦闘者としての威信の根拠にはなりません。あくまで刀が武士の威信の最大の根拠です。刀は一騎討ち向きであり、個人の英雄性に結びつく武器です。武士は刀に異様にこだわることになりました。

鉄砲は威信の根拠にならないだけでなく、軽蔑されました。武士は子供の頃から10年、20年と鍛錬を重ねて刀が槍を使いこなせるようになったのに、鉄砲はすぐに使えます。しかも刀や槍より強い。鉄砲に対する軽蔑は武士の屈折した心理と言えるでしょう。

従って、鉄砲を持っているからといって政治的主体にはならなかった。鉄砲は威力があるが、鉄砲を持っている人間は威力がないということにしたわけです。日本では鉄砲の戦術的効果と社会的無効性の対比が際だっています。

江戸時代を特徴づけるのは「戦争の禁止」と「幕藩制による現状凍結」ですが、以上の考察からすると、幕藩制は鉄砲が入ってきたことによる武士の防衛反応だと考えられます。鉄砲によってヨーロッパは身分の平等化が促進されましたが、日本では逆に武士が上位となる身分化が固定されたのです。

これ以降は、第15章「なぜ鉄砲は、市民社会をうみ出さなかったか」の感想というか、補足です。大澤氏はジャレット・ダイアモンドが『銃・病原菌・鉄』で「1600年の段階でみたとき、日本は世界でもっとも高性能な銃を世界のどの国より多く持っていた」と書いていることに言及しています。このブログでも、No.33「日本史と奴隷狩り」で堺屋太一氏の文章を引用しました。再掲すると次の通りです。

|

しかしその鉄砲を、武士は(武士であるがゆえに)放棄してしまった。鉄砲を作る技術は急速に衰えていきました。そのあたりの経緯を『銃・病原菌・鉄』から引用すると次の通りです。

|

ジャレット・ダイアモンドがここでなぜ江戸時代の銃の放棄を説明しているのかというと、世界史では一度獲得した重要技術が放棄されることがあり、その典型例としてあげているのです。ダイアモンドによると、ヨーロッパでも銃を嫌い、銃の使用を制限した人がいた。しかしヨーロッパでは国と国が始終戦争をしていたので、銃の制限や放棄は長くは続かなかった。一方、日本は孤立した島国だったので銃の放棄が現実化した。しかしそれは大砲を備えたペリー艦隊で終わりを告げた・・・・・・。そういう文脈です。

| ちなみに「一度獲得した重要技術の放棄」は中国でも起こりました。外洋船・外洋航海(鄭和はアラビア半島やアフリカまで航海した!)、水力紡績機、機械式時計がそうだと、ジャレット・ダイアモンドは書いています。 |

武士が政権を担当し社会の支配層である状況(=世界史てみると特異な状況)の中に鉄砲が突如入ってきて、全国統一の決め手になった。決め手なったからこそ鉄砲は捨てられ非武装社会(=江戸時代)が出来上がった・・・・・・。こういう風に理解できます。

(次回に続く)

No.193 - 鈴木其一:朝顔の小宇宙 [アート]

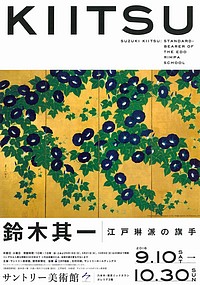

No.85「洛中洛外図と群鶴図」で尾形光琳の『群鶴図屏風』(フリーア美術館所蔵。米:ワシントンDC)を鑑賞した感想を書きました。本物ではなく、キヤノン株式会社が制作した実物大の複製です。複製といっても最新のデジタル印刷技術を駆使した極めて精巧なもので、大迫力の群鶴図を間近に見て(複製だから可能)感銘を受けました。

「鶴が群れている様子を描いた屏風」は、光琳だけでなく江戸期に数々の作例があります。その "真打ち" とでも言うべき画家の作品、光琳の流れをくむ江戸琳派の鈴木其一の『群鶴図屏風』を鑑賞する機会が、つい最近ありました。2016年9月10日から10月30日までサントリー美術館で開催された「鈴木其一 江戸琳派の旗手」展です。今回はこの展覧会から数点の作品をとりあげて感想を書きます。

展覧会には鈴木其一(1795-1858)の多数の作品が展示されていたので、その中から選ぶのは難しいのですが、まず光琳と同じ画題の『群鶴図屏風』、そして今回の "超目玉" と言うべき『朝顔図屏風』、さらにあまり知られていない(私も初めて知った)作品を取り上げたいと思います。

鈴木其一『群鶴図屏風』

この屏風を、No.85「洛中洛外図と群鶴図」で紹介した尾形光琳の「群鶴図屏風」(下に画像を掲載)と比較すると以下のようです。

光琳の「群鶴図」は、かなり様式性が強いものです。水辺は抽象化されていて、川なのか池や沼なのかはちょっと分かりません。鶴の描き方もそうです。「デザインとして鶴を描いている」感じがあり、その形はスッキリしていて、あか抜けています。

そして、じっと見ていると、鶴は鶴であって鶴でないように見えてきます。鶴の一群は "何か" を象徴しているかのようです。二つの勢力が対峙している様子が描かれている、つまり「何か非常に存在感がある群れが対峙している、そのシチュエーションそのものを描いた」ような感じがします。

そして鈴木其一の「群鶴図」です。二曲一双ということもあって鶴の数は少ないのですが(光琳:19羽、其一:7羽)、水辺を抽象化して描いたのは光琳と同じです。その水辺の描き方はそっくりであり「光琳を踏まえている」と宣言しているかのようです。

しかし光琳と違うのは "鳥そのものを描いた" と感じさせることです。鶴の姿態の変化などを見ると、鶴の生態をさまざまな角度から描写している感じです。羽の具体的な様子が描き込まれているし、羽毛の表現もあります。

鈴木其一は別の「群鶴図屏風」(プライス・コレクション所蔵)を描いていて、それは光琳の「群鶴図屏風」の模写になっています。それにひきかえ、このファインバーグ・コレクションの屏風は、光琳からは離れた個性的な「群鶴図屏風」になっていると思いました。

展覧会には其一のさまざまな作品があったのですが、その中でも其一の画業の集大成というべきが、次の『朝顔図屏風』です。

鈴木其一『朝顔図屏風』

メトロポリタン美術館が誇る日本美術コレクションでは、尾形光琳の『八橋図屏風』とともに、この『朝顔図屏風』が最高のクラスの作品でしょう。日本にあれば当然、国宝になるはずです。

私はメトロポリタン美術館に2度行ったことがあるのですが、いずれも『朝顔図屏風』は展示されていませんでした。季節感を配慮して夏によく展示されるということなのですが、8月中旬に行った時にも展示はなかった。作品保護のためでしょうが、こういった屏風はそれなりの展示スペースが必要なので、広大なメトロポリタン美術館といえども常設展示は困難なのかも知れません。その意味で、あこがれていた作品にやっと出会えた気分であり、今回の「鈴木其一 江戸琳派の旗手」展は貴重な機会でした。

『朝顔図屏風』の実物を見てまず思うのは、非常に大きな屏風だということです。各隻は 178cm×380cm の大きさです。比較してみると、尾形光琳の『燕子花図屏風』(根津美術館)は 151cm×339cm (各隻)なので、それよりも一回り大きい。面積比にすると 1.3倍です。その大きさの中に多数の朝顔が、うねるように、ほとんど画面いっぱいに描かれています。

『朝顔図屏風』は光琳の『燕子花図屏風』を連想させます。花だけをモチーフにしていることと、色使いがほぼ同じという点で大変よく似ているのです。其一は描くにあたって光琳を強く意識したことは間違いないでしょう。具体的に『燕子花図』と比較してみます。

光琳の『燕子花図』の描き方は写実的です。一本一本の燕子花もそうだし、群生している姿もリアルにみえる。咲いている姿そのままを描き、そこから背景を取り去ったと、まずそう感じます。構図はエレガントでシャレています。リズミカルな花の連続が気持ちよく、画面の端で群生を切り取る構図が上下左右へのさらなる広がりを感じさせます。

さらにじっと見ていると『群鶴図屏風』と同じで、燕子花は何かの象徴のように思えます。金地に燕子花だけという極限までに単純な造形がそう思わせるのでしょう。たとえば、それぞれの燕子花は "人" の象徴であり、何らかの "行列" を描いたというような・・・・・・。何の行列かは、いろんなことが考えられるでしょう。

鈴木其一の『朝顔図屏風』も、朝顔の花と葉とツルはリアルに描かれています。その特徴は、一個一個の花の表情が全部違えてあり、それがリズムとなって屏風全体を覆っていることです。また、青色岩絵具を使った花の描き方には暖かみや柔らかさがあり、花弁には微妙な色の変化がつけてあります。

以前のNHK「日曜美術館」(2013年)で放映されたメトポリタン美術館の科学分析の結果を思い出しました。其一は『朝顔図屏風』の花弁の青を描く時に、岩絵具(群青)に混ぜるニカワの量を通常より減らしているそうです。その結果、絵の表面に岩絵具の粒子が露出し、それによって光が乱反射してビロードのような花のタッチになった・・・・・・。そういった内容でした。其一は独自の工夫をこの絵に盛り込んでいます。

そして『朝顔図屏風』が光琳の『燕子花図』と違うところ、其一のこの絵の独自性の最大のポイントは、

です。まず、この屏風のように朝顔が生育するためには、背景として何か "格子状の竹垣のようなもの" を想定しなければなりません。しかしそういった格子は現実には見たことがありません。たとえ格子があったとしても、朝顔はこの様に渦巻くようには生育しません。あくまで下から上へと、重力に逆らって伸びるのが朝顔です。この絵は朝顔の生態を無視して描かれています。

鈴木其一は『朝顔図屏風』で何を表現したかったのでしょうか。考えられるのは、朝顔の "みずみずしさ" とともに、植物が持っている生命力です。六曲一双の小宇宙の中に蔓延する植物を描き、その生命力をダイレクトに表現した・・・・・・。それはありうると思います。

さらに考えられるのは、光琳の『燕子花図』と同じで、何かの象徴かもしれないということです。この六曲一双の屏風を少し遠ざかって眺めると、そういう思いにかられます。つまり、朝顔の集団によって別のものを表そうとしているのでは、という感じです。

左隻には "何らかの勢力" が渦巻いています。そして右隻にも "何らかの別の勢力" がある。その二つの勢力が拮抗している、そういった印象です。京都・建仁寺の天井画では二匹の龍が絡み合っていますが、そういった絵を連想します。あるいは、葛飾北斎が信州小布施の祭屋台に描いた二面の怒濤図(男波と女波)を思い出してもいいと思います。

しかし「左隻と右隻が向かい合って、二つの勢力が拮抗している、ないしは対峙している」ということで思い出すのは、俵屋宗達以来の琳派の伝統である『風神雷神図』です。全くの個人的な想像なのですが、この『朝顔図屏風』は『風神雷神図』のもつダイナミズムを、風神・雷神とは全くの対極にある "朝顔" という、小さくて、はかなげで、清楚で、しかし生命力の溢れた存在で表現しようとしたのではないか・・・・・・、ふとそう思いました。

鈴木其一の『朝顔図屏風』は、其一の画業の集大成だと言われています。生涯のそういう時期に描かれたわけです。その集大成において其一は、朝顔という日常よく見かける花を用いて六曲一双の中に小宇宙を作り上げた。宗達や光琳以来の光琳の伝統を踏まえつつ、あくまで独自の世界、この絵しかないという世界を築いた。そいういう風に感じました。

鈴木其一『花菖蒲に蛾図』

『朝顔図屏風』という傑作のあとに何を取り上げようかと迷ったのですが、1点だけ『花菖蒲に蛾図』ということにします。これもメトロポリタン美術館所蔵の作品です。

今回の展覧会に多数展示されていた鈴木其一の作品の中には、花、草、昆虫、小動物を描いた作品がいろいろとありました。この『花菖蒲に蛾図』もそうした絵の中の一枚ですが、注目したいのは "蛾" が描かれていることです。

蛾を描いた絵というと、真っ先に思い出すのは速水御舟の『炎舞』(山種美術館。重要文化財。No.49)です。夜、焚き火の明かりに誘われた数匹の蛾が、互いに絡みあうように炎の上を舞う・・・・・・。この絵は我々が蛾に抱くイメージとピッタリ重なっています。蛾は基本的に夜行性だし、何となく "妖しい" イメージがある。それと合っています。

しかし其一の蛾は違います。夜とか夜行性をイメージさせるものは何もなく、明らかに昼間の "健康的な" 光景です。昼間に蛾がこのように花菖蒲に飛んでくることは普通ありえず、これは現実の光景ではありません。何か夢でも見ているような画題になっています。『朝顔図屏風』について "一見して現実を写したのではないことが分かる" と書きましたが、『花菖蒲に蛾図』もそれとよく似ています。

もし花菖蒲に飛んできているのが蝶だとすると、それは普通の絵です。今回の展覧会にも芍薬に黒アゲハ蝶がとまっている絵がありました。しかしこの絵では蛾が配置されていて、それがちょっと変わっているというか、独特です。

ここで "蛾" のイメージを考えてみると、昆虫愛好家は別として、我々の普通の感覚は「蝶は好きだが蛾は好きではない」というものです。蝶を愛る人の方が、蛾を愛でる人より圧倒的に多いはずです。但し、そういった現代の感覚を単純に江戸期に当てはめるのは注意すべきです。江戸時代が現代と同じだとは限りらないからです。そこは要注意です。

其一はなぜここに蛾を描いたのでしょうか。その理由は、描かれている蛾そのものにあるような気がします。この絵に描かれている蛾はオオミズアオ(大水青)です。大きさが10cm程度の、比較的大型の蛾で、その画像例を次に引用します。

早朝に竹垣にとまっているオオミズアオを見たことがあります。今でもその場所が記憶に残っていますが、その理由は、朝の散歩で意外な蛾に出会ってギョッとしたことと、薄い緑白色というのでしょうか、独特の色をした大きな蛾の存在感に圧倒されたからだと思います。調べてみるとオオミズアオは蛾の中でも最も美しいもののひとつで、昆虫愛好家・蛾愛好家のファンも多いようです。オオミズアオは英語で Luna Moth というそうです。Luna とは月のことで、つまり青白い月光をイメージした名前であり、なるほどと思います。以上を踏まえると、鈴木其一は現実の光景とは無関係に「美しい花」と「美しい昆虫」を一つの絵に同居させた、そういうことでしょう。

そこで思い出すのが、No.49「蝶と蛾は別の昆虫か」で書いたフランスとドイツの事情です。フランス語にもドイツ語にも、一般的な言葉として蝶と蛾を区別する言葉はなく、普通使われるのは鱗翅類全体を表す単語であり(=仏:パピヨン、独:シュメッタリンク)、それは蝶も蛾も分け隔てなく指すのでした。No.49では、ドイツ人であるフリードリッヒ・シュナックが書いた「蝶の生活」の序文から、著者が蛾をこよなく愛する言葉を引用しました。再掲すると次のような文章です。

この引用にあげられてる鱗翅類の名前はすべて蛾です。ちなみに『蝶の生活』という題名は、原文のドイツ語を正確に訳すと『鱗翅類の生活』となるのでした。

シュナックが愛情を捧げる蛾として真っ先にあげているのはスズメガですが、スズメガとオオミズアオを比較してみると、普通の人の感覚ではオオミズアオの方が美しいと感じるのではないでしょうか。もちろん人の感覚はそれぞれだし、見た目以上に蛾の習性も大切なのだろうと思います。

とにかく、シュナックの文章からも思うことがあります。つまり、文化的背景を抜きにすると、蝶も蛾も「美しいものは美しい」ということです。あたりまえだけれど・・・・・・。鈴木其一もそういった感性をもった人だったのではと想像しました。

鈴木其一の『花菖蒲に蛾図』に戻ると、花菖蒲もオオミズアオも「美しいものは美しい」わけです。蝶ではなく蛾が描かれている、と議論すること自体がおかしいのでしょう。この絵は画家の確かな観察眼、審美眼と、約束ごとや決まりにとらわれない姿勢を示しているように思いました。

以上あげた鈴木其一の3点は、いずれもアメリカの美術館や個人コレクションの所蔵作品です。こういった展示会がないと、まず作品を見るのが難しいわけです。その意味で今回の「鈴木其一 江戸琳派の旗手」展は大変に貴重な機会でした。

| |||

|

| |||

展覧会には鈴木其一(1795-1858)の多数の作品が展示されていたので、その中から選ぶのは難しいのですが、まず光琳と同じ画題の『群鶴図屏風』、そして今回の "超目玉" と言うべき『朝顔図屏風』、さらにあまり知られていない(私も初めて知った)作品を取り上げたいと思います。

鈴木其一『群鶴図屏風』

| ||

|

鈴木其一「群鶴図屏風」

ファインバーグ・コレクション (各隻、165cm×175cm) | ||

| ||

|

鈴木其一「群鶴図屏風・左隻」

| ||

| ||

|

鈴木其一「群鶴図屏風・右隻」

| ||

この屏風を、No.85「洛中洛外図と群鶴図」で紹介した尾形光琳の「群鶴図屏風」(下に画像を掲載)と比較すると以下のようです。

光琳の「群鶴図」は、かなり様式性が強いものです。水辺は抽象化されていて、川なのか池や沼なのかはちょっと分かりません。鶴の描き方もそうです。「デザインとして鶴を描いている」感じがあり、その形はスッキリしていて、あか抜けています。

そして、じっと見ていると、鶴は鶴であって鶴でないように見えてきます。鶴の一群は "何か" を象徴しているかのようです。二つの勢力が対峙している様子が描かれている、つまり「何か非常に存在感がある群れが対峙している、そのシチュエーションそのものを描いた」ような感じがします。

そして鈴木其一の「群鶴図」です。二曲一双ということもあって鶴の数は少ないのですが(光琳:19羽、其一:7羽)、水辺を抽象化して描いたのは光琳と同じです。その水辺の描き方はそっくりであり「光琳を踏まえている」と宣言しているかのようです。

しかし光琳と違うのは "鳥そのものを描いた" と感じさせることです。鶴の姿態の変化などを見ると、鶴の生態をさまざまな角度から描写している感じです。羽の具体的な様子が描き込まれているし、羽毛の表現もあります。

鈴木其一は別の「群鶴図屏風」(プライス・コレクション所蔵)を描いていて、それは光琳の「群鶴図屏風」の模写になっています。それにひきかえ、このファインバーグ・コレクションの屏風は、光琳からは離れた個性的な「群鶴図屏風」になっていると思いました。

| ||

|

尾形光琳「群鶴図屏風」

フリーア美術館(ワシントンDC) (各隻、166cm×371cm) | ||

| ||

|

尾形光琳「群鶴図屏風・左隻」

| ||

| ||

|

尾形光琳「群鶴図屏風・右隻」

| ||

展覧会には其一のさまざまな作品があったのですが、その中でも其一の画業の集大成というべきが、次の『朝顔図屏風』です。

鈴木其一『朝顔図屏風』

メトロポリタン美術館が誇る日本美術コレクションでは、尾形光琳の『八橋図屏風』とともに、この『朝顔図屏風』が最高のクラスの作品でしょう。日本にあれば当然、国宝になるはずです。

私はメトロポリタン美術館に2度行ったことがあるのですが、いずれも『朝顔図屏風』は展示されていませんでした。季節感を配慮して夏によく展示されるということなのですが、8月中旬に行った時にも展示はなかった。作品保護のためでしょうが、こういった屏風はそれなりの展示スペースが必要なので、広大なメトロポリタン美術館といえども常設展示は困難なのかも知れません。その意味で、あこがれていた作品にやっと出会えた気分であり、今回の「鈴木其一 江戸琳派の旗手」展は貴重な機会でした。

| ||

|

鈴木其一「朝顔図屏風」

メトロポリタン美術館 (各隻、178cm×380cm) | ||

| ||

|

鈴木其一「朝顔図屏風・左隻」

| ||

| ||

|

鈴木其一「朝顔図屏風・右隻」

| ||

『朝顔図屏風』の実物を見てまず思うのは、非常に大きな屏風だということです。各隻は 178cm×380cm の大きさです。比較してみると、尾形光琳の『燕子花図屏風』(根津美術館)は 151cm×339cm (各隻)なので、それよりも一回り大きい。面積比にすると 1.3倍です。その大きさの中に多数の朝顔が、うねるように、ほとんど画面いっぱいに描かれています。

『朝顔図屏風』は光琳の『燕子花図屏風』を連想させます。花だけをモチーフにしていることと、色使いがほぼ同じという点で大変よく似ているのです。其一は描くにあたって光琳を強く意識したことは間違いないでしょう。具体的に『燕子花図』と比較してみます。

光琳の『燕子花図』の描き方は写実的です。一本一本の燕子花もそうだし、群生している姿もリアルにみえる。咲いている姿そのままを描き、そこから背景を取り去ったと、まずそう感じます。構図はエレガントでシャレています。リズミカルな花の連続が気持ちよく、画面の端で群生を切り取る構図が上下左右へのさらなる広がりを感じさせます。

さらにじっと見ていると『群鶴図屏風』と同じで、燕子花は何かの象徴のように思えます。金地に燕子花だけという極限までに単純な造形がそう思わせるのでしょう。たとえば、それぞれの燕子花は "人" の象徴であり、何らかの "行列" を描いたというような・・・・・・。何の行列かは、いろんなことが考えられるでしょう。

鈴木其一の『朝顔図屏風』も、朝顔の花と葉とツルはリアルに描かれています。その特徴は、一個一個の花の表情が全部違えてあり、それがリズムとなって屏風全体を覆っていることです。また、青色岩絵具を使った花の描き方には暖かみや柔らかさがあり、花弁には微妙な色の変化がつけてあります。

以前のNHK「日曜美術館」(2013年)で放映されたメトポリタン美術館の科学分析の結果を思い出しました。其一は『朝顔図屏風』の花弁の青を描く時に、岩絵具(群青)に混ぜるニカワの量を通常より減らしているそうです。その結果、絵の表面に岩絵具の粒子が露出し、それによって光が乱反射してビロードのような花のタッチになった・・・・・・。そういった内容でした。其一は独自の工夫をこの絵に盛り込んでいます。

そして『朝顔図屏風』が光琳の『燕子花図』と違うところ、其一のこの絵の独自性の最大のポイントは、

| 『朝顔図屏風』は、全体としては現実を描いたものではないと、一見して分かるところ |

です。まず、この屏風のように朝顔が生育するためには、背景として何か "格子状の竹垣のようなもの" を想定しなければなりません。しかしそういった格子は現実には見たことがありません。たとえ格子があったとしても、朝顔はこの様に渦巻くようには生育しません。あくまで下から上へと、重力に逆らって伸びるのが朝顔です。この絵は朝顔の生態を無視して描かれています。

鈴木其一は『朝顔図屏風』で何を表現したかったのでしょうか。考えられるのは、朝顔の "みずみずしさ" とともに、植物が持っている生命力です。六曲一双の小宇宙の中に蔓延する植物を描き、その生命力をダイレクトに表現した・・・・・・。それはありうると思います。

さらに考えられるのは、光琳の『燕子花図』と同じで、何かの象徴かもしれないということです。この六曲一双の屏風を少し遠ざかって眺めると、そういう思いにかられます。つまり、朝顔の集団によって別のものを表そうとしているのでは、という感じです。

左隻には "何らかの勢力" が渦巻いています。そして右隻にも "何らかの別の勢力" がある。その二つの勢力が拮抗している、そういった印象です。京都・建仁寺の天井画では二匹の龍が絡み合っていますが、そういった絵を連想します。あるいは、葛飾北斎が信州小布施の祭屋台に描いた二面の怒濤図(男波と女波)を思い出してもいいと思います。

しかし「左隻と右隻が向かい合って、二つの勢力が拮抗している、ないしは対峙している」ということで思い出すのは、俵屋宗達以来の琳派の伝統である『風神雷神図』です。全くの個人的な想像なのですが、この『朝顔図屏風』は『風神雷神図』のもつダイナミズムを、風神・雷神とは全くの対極にある "朝顔" という、小さくて、はかなげで、清楚で、しかし生命力の溢れた存在で表現しようとしたのではないか・・・・・・、ふとそう思いました。

鈴木其一の『朝顔図屏風』は、其一の画業の集大成だと言われています。生涯のそういう時期に描かれたわけです。その集大成において其一は、朝顔という日常よく見かける花を用いて六曲一双の中に小宇宙を作り上げた。宗達や光琳以来の光琳の伝統を踏まえつつ、あくまで独自の世界、この絵しかないという世界を築いた。そいういう風に感じました。

| ||

|

尾形光琳「燕子花図屏風」

根津美術館 (各隻、151cm×339cm) | ||

| ||

|

尾形光琳「燕子花図屏風・左隻」

| ||

| ||

|

尾形光琳「燕子花図屏風・右隻」

| ||

鈴木其一『花菖蒲に蛾図』

『朝顔図屏風』という傑作のあとに何を取り上げようかと迷ったのですが、1点だけ『花菖蒲に蛾図』ということにします。これもメトロポリタン美術館所蔵の作品です。

| ||

|

鈴木其一

「花菖蒲に蛾図」 メトロポリタン美術館 (101cm×33cm) | ||

今回の展覧会に多数展示されていた鈴木其一の作品の中には、花、草、昆虫、小動物を描いた作品がいろいろとありました。この『花菖蒲に蛾図』もそうした絵の中の一枚ですが、注目したいのは "蛾" が描かれていることです。

蛾を描いた絵というと、真っ先に思い出すのは速水御舟の『炎舞』(山種美術館。重要文化財。No.49)です。夜、焚き火の明かりに誘われた数匹の蛾が、互いに絡みあうように炎の上を舞う・・・・・・。この絵は我々が蛾に抱くイメージとピッタリ重なっています。蛾は基本的に夜行性だし、何となく "妖しい" イメージがある。それと合っています。

しかし其一の蛾は違います。夜とか夜行性をイメージさせるものは何もなく、明らかに昼間の "健康的な" 光景です。昼間に蛾がこのように花菖蒲に飛んでくることは普通ありえず、これは現実の光景ではありません。何か夢でも見ているような画題になっています。『朝顔図屏風』について "一見して現実を写したのではないことが分かる" と書きましたが、『花菖蒲に蛾図』もそれとよく似ています。

もし花菖蒲に飛んできているのが蝶だとすると、それは普通の絵です。今回の展覧会にも芍薬に黒アゲハ蝶がとまっている絵がありました。しかしこの絵では蛾が配置されていて、それがちょっと変わっているというか、独特です。

ここで "蛾" のイメージを考えてみると、昆虫愛好家は別として、我々の普通の感覚は「蝶は好きだが蛾は好きではない」というものです。蝶を愛る人の方が、蛾を愛でる人より圧倒的に多いはずです。但し、そういった現代の感覚を単純に江戸期に当てはめるのは注意すべきです。江戸時代が現代と同じだとは限りらないからです。そこは要注意です。

其一はなぜここに蛾を描いたのでしょうか。その理由は、描かれている蛾そのものにあるような気がします。この絵に描かれている蛾はオオミズアオ(大水青)です。大きさが10cm程度の、比較的大型の蛾で、その画像例を次に引用します。

| ||

|

オオミズアオ(大水青)

| ||

早朝に竹垣にとまっているオオミズアオを見たことがあります。今でもその場所が記憶に残っていますが、その理由は、朝の散歩で意外な蛾に出会ってギョッとしたことと、薄い緑白色というのでしょうか、独特の色をした大きな蛾の存在感に圧倒されたからだと思います。調べてみるとオオミズアオは蛾の中でも最も美しいもののひとつで、昆虫愛好家・蛾愛好家のファンも多いようです。オオミズアオは英語で Luna Moth というそうです。Luna とは月のことで、つまり青白い月光をイメージした名前であり、なるほどと思います。以上を踏まえると、鈴木其一は現実の光景とは無関係に「美しい花」と「美しい昆虫」を一つの絵に同居させた、そういうことでしょう。

そこで思い出すのが、No.49「蝶と蛾は別の昆虫か」で書いたフランスとドイツの事情です。フランス語にもドイツ語にも、一般的な言葉として蝶と蛾を区別する言葉はなく、普通使われるのは鱗翅類全体を表す単語であり(=仏:パピヨン、独:シュメッタリンク)、それは蝶も蛾も分け隔てなく指すのでした。No.49では、ドイツ人であるフリードリッヒ・シュナックが書いた「蝶の生活」の序文から、著者が蛾をこよなく愛する言葉を引用しました。再掲すると次のような文章です。

|

| |||

|

トビイロスズメ

シュナックがあげているスズメガの一種である。「理科教材データベース・昆虫図鑑」より。

| |||

シュナックが愛情を捧げる蛾として真っ先にあげているのはスズメガですが、スズメガとオオミズアオを比較してみると、普通の人の感覚ではオオミズアオの方が美しいと感じるのではないでしょうか。もちろん人の感覚はそれぞれだし、見た目以上に蛾の習性も大切なのだろうと思います。

とにかく、シュナックの文章からも思うことがあります。つまり、文化的背景を抜きにすると、蝶も蛾も「美しいものは美しい」ということです。あたりまえだけれど・・・・・・。鈴木其一もそういった感性をもった人だったのではと想像しました。

鈴木其一の『花菖蒲に蛾図』に戻ると、花菖蒲もオオミズアオも「美しいものは美しい」わけです。蝶ではなく蛾が描かれている、と議論すること自体がおかしいのでしょう。この絵は画家の確かな観察眼、審美眼と、約束ごとや決まりにとらわれない姿勢を示しているように思いました。

以上あげた鈴木其一の3点は、いずれもアメリカの美術館や個人コレクションの所蔵作品です。こういった展示会がないと、まず作品を見るのが難しいわけです。その意味で今回の「鈴木其一 江戸琳派の旗手」展は大変に貴重な機会でした。