No.192 - グルベンキアン美術館 [アート]

個人コレクションにもとづく美術館について、今まで5回にわたって書きました。

の5つです。今回はその "個人コレクション・シリーズ" の続きで、ポルトガルの首都、リスボンにある「グルベンキアン美術館」をとりあげます。今までの5つの美術館はいずれも、19世紀から20世紀にかけて事業で成功した欧米の富豪が収集した美術品を展示していて、コレクターの名前が美術館の名称になっていました。グルベンキアン美術館もそうです。

カールスト・グルベンキアン

カールスト・グルベンキアン(1869-1955)は、イスタンブール出身のアルメニア人です。石油王と呼ばれた人で、石油の売買で膨大な財を成しました。そして美術品のコレクターでもあった。晩年、グルベンキアンはポルトガルに移住し、遺言によって遺産と美術品がポルトガルに寄贈されました。それを元にグルベンキアン財団が設立され、財団は美術館だけでなく、オーケストラやバレエ団の運営、各種の芸術・文化活動を行っています。

以上の美術館設立の経緯は、何となく No.167 で紹介したティッセン・ボルネミッサ美術館に似ています。マドリードのティッセン・ボルネミッサ美術館には、ドイツの鉄鋼王、ティッセン家のティッセン・ボルネミッサ伯爵がスペイン(=5度目の妻の祖国)に売却した美術品が展示されています。「コレクターの出身国ではない国にある個人コレクション」という点が似ているのです。

スペインとポルトガルは、大航海時代に始まる "栄光の時代" に繁栄を誇りますが(その遺産がプラド美術館)、産業革命以降の資本主義の時代にはイギリス、フランス、ドイツなどのヨーロッパ諸国の後塵を拝しました。それでも大量の第一級の美術品が "タナボタ" 的にもたらされる・・・・・・。そういう巡り合わせの国なのかと思ってしまいます。

グルベンキアン美術館

グルベンキアン美術館は、リスボンの中心部から少し離れた北の方向にあります。メトロで言うとブルー・ラインのサン・セバスティアン駅かプラザ・デ・エスパーニャ駅が最寄駅になります。

ゆったりとしたグルベンキアン財団の敷地の中に、数個の建物が配置されています(次の図)。その中の "Founder's Collection" となっている建物にカールスト・グルベンキアンが収集した美術品が展示されています(グルベンキアン美術館)。

"Founder's Collection" として展示されている美術・工芸品は極めて幅広いものです。年代・地域で言うと、古代エジプト、メソポタミア、ギリシャ・ローマ、ヨーロッパ、東アジア、アルメニアなどであり、美術・工芸品のジャンルも、絵画、彫刻、家具、銀器、装飾品、タペストリー、絨毯、タイル、陶磁器など多岐に渡っています。またカールスト・グルベンキアンはルネ・ラリックと親交があり、ラリックのガラス工芸作品が展示されています。これらの中から絵画作品を何点か紹介します。

美術館の顔

まず取り上げるべきは「美術館の顔」とも言うべき女性の肖像画で、ドメニコ・ギルランダイヨの「若い女性の肖像」です。以下、絵の英語題名はグルベンキアン美術館のもので、その日本語試訳を付けました。

思い起こすと、マドリードのティッセン・ボルネミッサ美術館の「顔」となっている絵も、ギルランダイヨの女性の肖像画でした。この点もグルベンキアンがティッセン・ボルネミッサと似ているところです。

ティッセン・ボルネミッサのギルランダイヨの絵は真横からの横顔(= Profile)でしたが、グルベンキアンの絵は典型的な "4分の3正面視(= Three Quarter View)" の絵です。しかも女性の視線は真横方向に注がれていて、まさに今、その方向に目をやった瞬間をとらえたような感じがあります。ほんのりと赤い、ふくよかな頬と、キリッと引き締まった小さな赤い唇が印象的で、何となくこのモデルとなった女性の意志の強さを感じます(個人的印象ですが)。いい絵だと思います。

近代絵画

以下、グルベンキアン美術館の展示方法に従って、年代順に近代絵画を何点か紹介します。ターナーの絵は2点ありますが、その中の1点が次です。

セーヌの河口の町、キュバッフ=シュル=セーヌを描いたた絵です。ターナーの絵にしばしばある、水面と空が一体になったような描き方で、その中に河口の町が小さく配置されています。人間の営みに比べた自然の大きさを表現しているように見えました。ちなみに、もう一枚あるターナーの絵は「輸送船の難破(ミノタウルス号の難破)」です。Wikipedia(日本語版・英語版)にターナーの代表作の一つとして掲載されています(2016.11現在)。

ドガは自画像を何枚か描いていますが、最も有名なのは No.86「ドガとメアリー・カサット」で引用したオルセー美術館の自画像でしょう。しかしこのグルベンキアンの自画像もオルセーに匹敵する出来映えです。ちなみに Wikipedia の「ドガ」の項で引用されている自画像は、日本語版・英語版ではオルセーのものですが、フランス語版 Wikipedia ではこのグルベンキアンの自画像になっています(2016.11現在)。

グルベンキアンの絵画では、このマネの絵が "最も記憶に残る絵" かもしれません。男の子が一人でシャボン玉を吹いているというモチーフがユニークだからです。他にあるかもしれませんが、記憶にはこの絵しかありません。例によって背景を描かず、真剣に大きなシャボン玉を作ろうとしている男の子の姿だけを捉えています。京都大学の岡田教授は、この絵について次のように書いています。

「説教くさい伝統的なメッセージ」というのは、17世紀以降、シャボン玉がしばしば絵画のテーマになり、そこには "はかなさの象徴" というメッセージが往々にしてあったことを言っています。マネはあえて伝統的なテーマを、伝統的なメッセージ抜きにとりあげたようです。

この2枚のパステル画は、ミレーがパステルという画材をを使いこなした絵、という感じがします。「冬」は、殆ど単色と思える暗い色調の中に、雪に覆われた畑とポツンと配置された積み藁が凍えつくような空気感を表現しています。ミレーは冬のバルビゾンを好んだようです。

一方の「虹」の方は、雨があがり、画面後方から太陽がさし込み出したその一瞬の光景で、全体に暗い色使いの中で、日光に照らされた緑の表現が美しい絵です。この絵で直観的に思い出すのはオルセー美術館の「春」という油絵作品で、構図がほぼ同じです。「虹」もまた春の光景ということでしょう。

ちなみに、黒澤明監督の『夢』(1990)には、ミレーの『春』を踏まえたとされるシーンが出て来ます(第1話の「日照り雨」)。しかし『虹』の方がより『夢』の映像に近いと感じます。黒澤監督はもともと画家です。ひょっとしたら『虹』を知っていたのかも知れません。

若い頃のルノワールの絵の典型という感じで、青を中心に白を配した色使いが大変に美しい。シンプルで落ち着いて鮮やかな配色が、描かれたモネ夫人・カミーユを引き立てています。

この絵でちょっと思い出すのは、同じルノワールの「パリジェンヌ」(1874。ウェールズ国立美術館所蔵)という作品です。同時期に描かれた絵ですが、両方とも鮮やかな青のドレスです。このような青は、当時一般化し出した合成染料によるものに違いありません。青や紫の布が安価に手に入るようになったからこそ、こういうファッションが可能になった。まさに19世紀後半のパリの流行や市民生活を描いた絵なのでしょう。

ちなみに、ルノワールは他にもモネ夫人の肖像を描いています。アメリカ・マサチューセッツ州にあるクラーク美術館が所蔵する「読書をするモネ夫人」です。この絵によってモネが自宅の壁に団扇を飾っていたことがわかります。

セーヌ河が結氷したあと、気温が上がり、氷が割れて流れ出す・・・・・・。その光景をモネは何枚か描いていますが(オルセーの絵が有名)、その中の1枚です。こういう光景は現代だと、たとえばロシアのアムール河を描いたという感じです。当時でもセーヌ河はめったに結氷しなかったと言いますが、それでも大寒波が来るとこのような光景になる。「19世紀のセーヌ河は結氷したのだ」と改めて認識させられます。

モネの "解氷" の絵については、原田マハさんの評論があるので紹介します。モネはセーヌ河畔のヴェトゥイユに住んでいるとき(1878-81。38歳-41歳)に、最愛の妻であるカミーユを亡くします(1879)。モネは絵を描く意欲を失ってしまいました。

モネの連作には「クルーズの峡谷」「積み藁」「ポプラ並木」「ルーアン大聖堂」などがありますが、その先駆けとなったのがセーヌの "解氷" の絵だ、というのが原田さんの見立てです。ちなみに、引用した文章はオルセー美術館の "解氷" の絵を念頭に書かれたものですが、グルベンキアンの絵の評論としてもそのまま通用するものです。

ちなみにモネは "解氷" を10数枚描いていると思いますが、それらは数個のグループに分けることができ、各グループの絵は同じ場所から同じ構図で描いています。ただし描いた日が違う。グルベンキアン美術館の "解氷" と同じ構図の絵は、リール宮殿美術館(Palais des Beaux-Arts de Lille:フランス)と、ダニーデン市立美術館(Dunedin Public Art Gallery:ニュージーランド)にあります。

最初に描かれたグルベンキアン美術館の絵では、セーヌ河の多くが氷に覆われています。その次のリール宮殿美術館の絵は氷がだいぶ溶けてボートが航行している。最後のダニーデン市立美術館になると氷はあまりない。つまり「定点観測」で風景と光の変化を描いています。これって、時刻によるモチーフの変化を描いた "積み藁" や "ルーアン大聖堂" と極めて似ていると思うのですね。まさにモネの連作の先駆けが "解氷" だと思います。

このブログで何回かメアリー・カサットについて書きました。No.86「ドガとメアリー・カサット」、No.87「メアリー・カサットの少女」、No.125「カサットの少女再び」、No.187「メアリー・カサット展」ですが、その中には「母と子」や「子ども」のモチーフが多数ありました。この絵は、パッと見てカサットだと分かる作品(パステル画)です。

ストッキングを履かせてもらう子どもの自然な仕草がとらえられています。左手は何をしているのでしょうか。描かれた女性は家政婦で、子どもは母親の方を指しているのかもしれません。ストッキングを履くのをいやがっている感じもします。

パント(Punt)とは、イギリスでよく見かける平底の小舟です。Puntで川を漕いて回る遊びを Punting(パンティング)と言ったりします。テムズ河、ないしはその支流の光景だと思います。サージェントの絵は、No.36「ベラスケスへのオマージュ」で、

を引用しました。いずれもサージェントの代表作と言うべき作品です。No.96「フィラデルフィア美術館」の『A Waterfall(滝)』という作品もありました。

グルベンキアンのこの作品は、サージェントの代表作とは雰囲気が違います。垂れ下がった柳、画面の端で切り取られた小舟、その上の女性、川面を見下ろす構図、カンヴァス全体に筆触を残す描き方・・・・・・、これらは "正統的" な印象派のモチーフや構図、描法そのものです。モネの絵だといっても通用するのではないでしょうか。この絵はサージェントが最も印象派の手法に寄り添って描いた作品でしょう。その意味で記憶に残る作品です。

この水彩画は、前作とは違ったサージェントらしい作品です。おそらく朝の光景でしょう。サルーテ教会と水路をはさんて北側(サン・マルコ広場のある側)から南を見た構図のようであり、画面の左方向、つまり東方向から光があたっています。ヴェネチアの朝の空気感と水彩画の淡くてやわらかな感触がマッチした、すがすがしい作品です。

画像の引用は以上で終わりますが、その他の主な画家では、ファン・デル・ウェイデン、カルパッチョ、ルーベンス、レンブラント、ハルス、ルイスダール、ヴァン・ダイク、フラゴナール、コロー、ファンタン=ラトゥール、ゲインズバラ、ブーディン、テオドール・ルソー、ドービニー、ボルディーニ、タウロヴなどの作品があります。

ちなみに Google Street View で内部が閲覧できる美術館というと、メトロポリタン美術館などの "超メジャー館" が思い浮かびますが、意外にもグルベンキアン美術館は Google Street View で閲覧可能です(2016.11 現在)。あくまで "小じんまりした" 美術館なので、Street View で見るにはちょうどいいと思います。

グルベンキアンの北斎

下の写真は、グルベンキアン美術館のショップで見かけたカードの棚です。現代作家の作品に混じって、真ん中にあるのは葛飾北斎です。

この作品は、北斎の「諸国名橋奇覧」の11枚の連作の一つで、『上野佐野舟橋の古図』です。"佐野の舟橋" というと、万葉集に歌われた歌枕であり、はかない恋を象徴しました。枕草子の「橋」の段にも出てきます。北斎の時代、佐野(今の栃木県)に舟橋はもう無かったようです。しかし舟橋そのものは日本にあり、北斎は過去を想像して描いたようです。「古図」としてあるのはその意味です。

グルベンキアン美術館はこの作品を所蔵しています。欧米の美術館で北斎の作品を見かけることはよくあるのですが、このポルトガルの首都でもそうであり、欧米における北斎の "メジャー感" が認識できます。

美術館から少し歩くと・・・・・・

ここからは余談です。グルベンキアン美術館からリスボン中心部の方向(南方向)に5分程度歩くと、エル・コルテ・イングレスというデパートがあります(上に掲げた地図参照)。スペイン各地にあるデパートですが、リスボンにも進出しています。

ここの地下1階はスーパーになっていて、また高級食料品(というか、スーパーよりワンランク上の食品や菓子)を売る店が併設されています(この店があることがポイントです)。ポルトガルの土産物を買うには最適のスポットだと思います。もしグルベンキアン美術館を訪れたなら、近くのエル・コルテ・イングレスに立ち寄られることをお勧めします。

| No. 95 | バーンズ・コレクション | 米:フィラデルフィア | ||||

| No.155 | コートールド・コレクション | 英:ロンドン | ||||

| No.157 | ノートン・サイモン美術館 | 米:カリフォルニア | ||||

| No.158 | クレラー・ミュラー美術館 | オランダ:オッテルロー | ||||

| No.167 | ティッセン・ボルネミッサ美術館 | スペイン:マドリード |

の5つです。今回はその "個人コレクション・シリーズ" の続きで、ポルトガルの首都、リスボンにある「グルベンキアン美術館」をとりあげます。今までの5つの美術館はいずれも、19世紀から20世紀にかけて事業で成功した欧米の富豪が収集した美術品を展示していて、コレクターの名前が美術館の名称になっていました。グルベンキアン美術館もそうです。

カールスト・グルベンキアン

カールスト・グルベンキアン(1869-1955)は、イスタンブール出身のアルメニア人です。石油王と呼ばれた人で、石油の売買で膨大な財を成しました。そして美術品のコレクターでもあった。晩年、グルベンキアンはポルトガルに移住し、遺言によって遺産と美術品がポルトガルに寄贈されました。それを元にグルベンキアン財団が設立され、財団は美術館だけでなく、オーケストラやバレエ団の運営、各種の芸術・文化活動を行っています。

以上の美術館設立の経緯は、何となく No.167 で紹介したティッセン・ボルネミッサ美術館に似ています。マドリードのティッセン・ボルネミッサ美術館には、ドイツの鉄鋼王、ティッセン家のティッセン・ボルネミッサ伯爵がスペイン(=5度目の妻の祖国)に売却した美術品が展示されています。「コレクターの出身国ではない国にある個人コレクション」という点が似ているのです。

スペインとポルトガルは、大航海時代に始まる "栄光の時代" に繁栄を誇りますが(その遺産がプラド美術館)、産業革命以降の資本主義の時代にはイギリス、フランス、ドイツなどのヨーロッパ諸国の後塵を拝しました。それでも大量の第一級の美術品が "タナボタ" 的にもたらされる・・・・・・。そういう巡り合わせの国なのかと思ってしまいます。

グルベンキアン美術館

グルベンキアン美術館は、リスボンの中心部から少し離れた北の方向にあります。メトロで言うとブルー・ラインのサン・セバスティアン駅かプラザ・デ・エスパーニャ駅が最寄駅になります。

ゆったりとしたグルベンキアン財団の敷地の中に、数個の建物が配置されています(次の図)。その中の "Founder's Collection" となっている建物にカールスト・グルベンキアンが収集した美術品が展示されています(グルベンキアン美術館)。

| ||

|

この図は上が南方向(リスボン中心部の方向)である。敷地の中には3つの建物がある。左下がFounder's Collection棟で、それとつながっているのがグルベンキアン財団のビルである。上の方のModern Collection棟には現代ポルトガルのアーティストの作品がある。

| ||

| ||

|

Founder's Collection棟のエントランス

| ||

"Founder's Collection" として展示されている美術・工芸品は極めて幅広いものです。年代・地域で言うと、古代エジプト、メソポタミア、ギリシャ・ローマ、ヨーロッパ、東アジア、アルメニアなどであり、美術・工芸品のジャンルも、絵画、彫刻、家具、銀器、装飾品、タペストリー、絨毯、タイル、陶磁器など多岐に渡っています。またカールスト・グルベンキアンはルネ・ラリックと親交があり、ラリックのガラス工芸作品が展示されています。これらの中から絵画作品を何点か紹介します。

美術館の顔

まず取り上げるべきは「美術館の顔」とも言うべき女性の肖像画で、ドメニコ・ギルランダイヨの「若い女性の肖像」です。以下、絵の英語題名はグルベンキアン美術館のもので、その日本語試訳を付けました。

| ||

|

ドメニコ・ギルランダイヨ(1449-1494)

Portrait of a Young Woman(1490) (若い女性の肖像) グルベンキアン美術館 | ||

思い起こすと、マドリードのティッセン・ボルネミッサ美術館の「顔」となっている絵も、ギルランダイヨの女性の肖像画でした。この点もグルベンキアンがティッセン・ボルネミッサと似ているところです。

ティッセン・ボルネミッサのギルランダイヨの絵は真横からの横顔(= Profile)でしたが、グルベンキアンの絵は典型的な "4分の3正面視(= Three Quarter View)" の絵です。しかも女性の視線は真横方向に注がれていて、まさに今、その方向に目をやった瞬間をとらえたような感じがあります。ほんのりと赤い、ふくよかな頬と、キリッと引き締まった小さな赤い唇が印象的で、何となくこのモデルとなった女性の意志の強さを感じます(個人的印象ですが)。いい絵だと思います。

近代絵画

| ターナー |

以下、グルベンキアン美術館の展示方法に従って、年代順に近代絵画を何点か紹介します。ターナーの絵は2点ありますが、その中の1点が次です。

| ||

|

ジョセフ・M・W・ターナー(1775-1851)

Quillebeuf, Mouth of the Seine(1833) (キュバッフ、セーヌの河口) グルベンキアン美術館 | ||

セーヌの河口の町、キュバッフ=シュル=セーヌを描いたた絵です。ターナーの絵にしばしばある、水面と空が一体になったような描き方で、その中に河口の町が小さく配置されています。人間の営みに比べた自然の大きさを表現しているように見えました。ちなみに、もう一枚あるターナーの絵は「輸送船の難破(ミノタウルス号の難破)」です。Wikipedia(日本語版・英語版)にターナーの代表作の一つとして掲載されています(2016.11現在)。

| ドガ |

-39733.jpg) | ||

|

エドガー・ドガ(1834-1917)

Self-portrait or 'Degas Saluant'(1863) (自画像、または "挨拶するドガ") グルベンキアン美術館 | ||

ドガは自画像を何枚か描いていますが、最も有名なのは No.86「ドガとメアリー・カサット」で引用したオルセー美術館の自画像でしょう。しかしこのグルベンキアンの自画像もオルセーに匹敵する出来映えです。ちなみに Wikipedia の「ドガ」の項で引用されている自画像は、日本語版・英語版ではオルセーのものですが、フランス語版 Wikipedia ではこのグルベンキアンの自画像になっています(2016.11現在)。

| マネ |

| ||

|

エドアルド・マネ(1832-1883)

Boy Blowing Bubbles(1867) (シャボン玉を吹く少年) グルベンキアン美術館 | ||

グルベンキアンの絵画では、このマネの絵が "最も記憶に残る絵" かもしれません。男の子が一人でシャボン玉を吹いているというモチーフがユニークだからです。他にあるかもしれませんが、記憶にはこの絵しかありません。例によって背景を描かず、真剣に大きなシャボン玉を作ろうとしている男の子の姿だけを捉えています。京都大学の岡田教授は、この絵について次のように書いています。

|

「説教くさい伝統的なメッセージ」というのは、17世紀以降、シャボン玉がしばしば絵画のテーマになり、そこには "はかなさの象徴" というメッセージが往々にしてあったことを言っています。マネはあえて伝統的なテーマを、伝統的なメッセージ抜きにとりあげたようです。

| ミレー |

| ||

|

ジャン=フランソワ・ミレー(1814-1875)

Winter(1868) (冬) グルベンキアン美術館 | ||

| ||

|

ジャン=フランソワ・ミレー

The Rainbow(1872/73) (虹) グルベンキアン美術館 | ||

この2枚のパステル画は、ミレーがパステルという画材をを使いこなした絵、という感じがします。「冬」は、殆ど単色と思える暗い色調の中に、雪に覆われた畑とポツンと配置された積み藁が凍えつくような空気感を表現しています。ミレーは冬のバルビゾンを好んだようです。

|

一方の「虹」の方は、雨があがり、画面後方から太陽がさし込み出したその一瞬の光景で、全体に暗い色使いの中で、日光に照らされた緑の表現が美しい絵です。この絵で直観的に思い出すのはオルセー美術館の「春」という油絵作品で、構図がほぼ同じです。「虹」もまた春の光景ということでしょう。

| ||

|

ジャン=フランソワ・ミレー

春 (1868/73)

(オルセー美術館)

| ||

ちなみに、黒澤明監督の『夢』(1990)には、ミレーの『春』を踏まえたとされるシーンが出て来ます(第1話の「日照り雨」)。しかし『虹』の方がより『夢』の映像に近いと感じます。黒澤監督はもともと画家です。ひょっとしたら『虹』を知っていたのかも知れません。

| ルノワール |

| ||

|

ピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919)

Portrait of Madame Claude Monet(1872/74) (モネ夫人の肖像) グルベンキアン美術館 | ||

|

この絵でちょっと思い出すのは、同じルノワールの「パリジェンヌ」(1874。ウェールズ国立美術館所蔵)という作品です。同時期に描かれた絵ですが、両方とも鮮やかな青のドレスです。このような青は、当時一般化し出した合成染料によるものに違いありません。青や紫の布が安価に手に入るようになったからこそ、こういうファッションが可能になった。まさに19世紀後半のパリの流行や市民生活を描いた絵なのでしょう。

ちなみに、ルノワールは他にもモネ夫人の肖像を描いています。アメリカ・マサチューセッツ州にあるクラーク美術館が所蔵する「読書をするモネ夫人」です。この絵によってモネが自宅の壁に団扇を飾っていたことがわかります。

|

ルノワール Portrait of Madame Monet(1874頃) (Madame Claude Monet Reading:読書をするモネ夫人) クラーク美術館 |

| モネ |

| ||

|

クロード・モネ(1840-1926)

The Break-Up of the Ice(1880) (解氷) グルベンキアン美術館 | ||

セーヌ河が結氷したあと、気温が上がり、氷が割れて流れ出す・・・・・・。その光景をモネは何枚か描いていますが(オルセーの絵が有名)、その中の1枚です。こういう光景は現代だと、たとえばロシアのアムール河を描いたという感じです。当時でもセーヌ河はめったに結氷しなかったと言いますが、それでも大寒波が来るとこのような光景になる。「19世紀のセーヌ河は結氷したのだ」と改めて認識させられます。

モネの "解氷" の絵については、原田マハさんの評論があるので紹介します。モネはセーヌ河畔のヴェトゥイユに住んでいるとき(1878-81。38歳-41歳)に、最愛の妻であるカミーユを亡くします(1879)。モネは絵を描く意欲を失ってしまいました。

|

モネの連作には「クルーズの峡谷」「積み藁」「ポプラ並木」「ルーアン大聖堂」などがありますが、その先駆けとなったのがセーヌの "解氷" の絵だ、というのが原田さんの見立てです。ちなみに、引用した文章はオルセー美術館の "解氷" の絵を念頭に書かれたものですが、グルベンキアンの絵の評論としてもそのまま通用するものです。

ちなみにモネは "解氷" を10数枚描いていると思いますが、それらは数個のグループに分けることができ、各グループの絵は同じ場所から同じ構図で描いています。ただし描いた日が違う。グルベンキアン美術館の "解氷" と同じ構図の絵は、リール宮殿美術館(Palais des Beaux-Arts de Lille:フランス)と、ダニーデン市立美術館(Dunedin Public Art Gallery:ニュージーランド)にあります。

| ||

|

リール宮殿美術館

| ||

| ||

|

ダニーデン市立美術館

| ||

最初に描かれたグルベンキアン美術館の絵では、セーヌ河の多くが氷に覆われています。その次のリール宮殿美術館の絵は氷がだいぶ溶けてボートが航行している。最後のダニーデン市立美術館になると氷はあまりない。つまり「定点観測」で風景と光の変化を描いています。これって、時刻によるモチーフの変化を描いた "積み藁" や "ルーアン大聖堂" と極めて似ていると思うのですね。まさにモネの連作の先駆けが "解氷" だと思います。

| カサット |

| ||

|

メアリー・カサット(1844-1926)

The Stocking(1887) (ストッキング) グルベンキアン美術館 | ||

このブログで何回かメアリー・カサットについて書きました。No.86「ドガとメアリー・カサット」、No.87「メアリー・カサットの少女」、No.125「カサットの少女再び」、No.187「メアリー・カサット展」ですが、その中には「母と子」や「子ども」のモチーフが多数ありました。この絵は、パッと見てカサットだと分かる作品(パステル画)です。

ストッキングを履かせてもらう子どもの自然な仕草がとらえられています。左手は何をしているのでしょうか。描かれた女性は家政婦で、子どもは母親の方を指しているのかもしれません。ストッキングを履くのをいやがっている感じもします。

| サージェント |

| ||

|

ジョン・シンガー・サージェント(1856-1925)

Lady and Child Asleep in a Punt under the Willows(1887) (柳の下のパントで眠る母と子) グルベンキアン美術館 | ||

パント(Punt)とは、イギリスでよく見かける平底の小舟です。Puntで川を漕いて回る遊びを Punting(パンティング)と言ったりします。テムズ河、ないしはその支流の光景だと思います。サージェントの絵は、No.36「ベラスケスへのオマージュ」で、

| ◆ | 『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』(ボストン美術館) | ||

| ◆ | 『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』(テート・ギャラリー) |

を引用しました。いずれもサージェントの代表作と言うべき作品です。No.96「フィラデルフィア美術館」の『A Waterfall(滝)』という作品もありました。

グルベンキアンのこの作品は、サージェントの代表作とは雰囲気が違います。垂れ下がった柳、画面の端で切り取られた小舟、その上の女性、川面を見下ろす構図、カンヴァス全体に筆触を残す描き方・・・・・・、これらは "正統的" な印象派のモチーフや構図、描法そのものです。モネの絵だといっても通用するのではないでしょうか。この絵はサージェントが最も印象派の手法に寄り添って描いた作品でしょう。その意味で記憶に残る作品です。

| ||

|

ジョン・シンガー・サージェント

The Church of Santa Maria della Salute, Venice(1904/1909) (サンタ・マリア・デッラ・サルーテ教会 - ヴェネチア) グルベンキアン美術館 | ||

この水彩画は、前作とは違ったサージェントらしい作品です。おそらく朝の光景でしょう。サルーテ教会と水路をはさんて北側(サン・マルコ広場のある側)から南を見た構図のようであり、画面の左方向、つまり東方向から光があたっています。ヴェネチアの朝の空気感と水彩画の淡くてやわらかな感触がマッチした、すがすがしい作品です。

画像の引用は以上で終わりますが、その他の主な画家では、ファン・デル・ウェイデン、カルパッチョ、ルーベンス、レンブラント、ハルス、ルイスダール、ヴァン・ダイク、フラゴナール、コロー、ファンタン=ラトゥール、ゲインズバラ、ブーディン、テオドール・ルソー、ドービニー、ボルディーニ、タウロヴなどの作品があります。

ちなみに Google Street View で内部が閲覧できる美術館というと、メトロポリタン美術館などの "超メジャー館" が思い浮かびますが、意外にもグルベンキアン美術館は Google Street View で閲覧可能です(2016.11 現在)。あくまで "小じんまりした" 美術館なので、Street View で見るにはちょうどいいと思います。

| ||

|

Google Street View で内部が閲覧できる美術館はメトロポリタン、MoMA、大英博物館、テート・モダン、オルセー、ウフィツィ、ウィーン美術史美術館などであるが、意外にもグルベンキアン美術館(と財団の庭園)は閲覧できる(上の画像)。マネの「シャボン玉を吹く少年」の右の絵はモネの静物画である(画像はグルベンキアン美術館のホームページで公開されている)。

| ||

グルベンキアンの北斎

下の写真は、グルベンキアン美術館のショップで見かけたカードの棚です。現代作家の作品に混じって、真ん中にあるのは葛飾北斎です。

| ||

|

グルベンキアン美術館のショップにあったカードの棚。真ん中にあるのは葛飾北斎の「諸国名橋奇覧」の中の1枚である。

| ||

この作品は、北斎の「諸国名橋奇覧」の11枚の連作の一つで、『上野佐野舟橋の古図』です。"佐野の舟橋" というと、万葉集に歌われた歌枕であり、はかない恋を象徴しました。枕草子の「橋」の段にも出てきます。北斎の時代、佐野(今の栃木県)に舟橋はもう無かったようです。しかし舟橋そのものは日本にあり、北斎は過去を想像して描いたようです。「古図」としてあるのはその意味です。

グルベンキアン美術館はこの作品を所蔵しています。欧米の美術館で北斎の作品を見かけることはよくあるのですが、このポルトガルの首都でもそうであり、欧米における北斎の "メジャー感" が認識できます。

| ||

|

葛飾北斎(1760-1849)

上野佐野舟橋の古図 (かうつけ佐野ふなはしの古づ) 「諸国名橋奇覧」より | ||

美術館から少し歩くと・・・・・・

ここからは余談です。グルベンキアン美術館からリスボン中心部の方向(南方向)に5分程度歩くと、エル・コルテ・イングレスというデパートがあります(上に掲げた地図参照)。スペイン各地にあるデパートですが、リスボンにも進出しています。

ここの地下1階はスーパーになっていて、また高級食料品(というか、スーパーよりワンランク上の食品や菓子)を売る店が併設されています(この店があることがポイントです)。ポルトガルの土産物を買うには最適のスポットだと思います。もしグルベンキアン美術館を訪れたなら、近くのエル・コルテ・イングレスに立ち寄られることをお勧めします。

| ||

|

リスボンのデパート、エル・コルテ・イングレス。グルベンキアン美術館の方向から見た画像(Google Street View)。

| ||

No.191 - パーソナリティを決めるもの [本]

小説『クラバート』に立ち帰るところから始めたいと思います。そもそもこのブログは第1回を『クラバート』から始め(No.1「千と千尋の神隠しとクラバート」)、そこで書いた内容から連想する話や関連する話題を、尻取り遊びのように次々と取り上げていくというスタイルで続けてきました。従って、折に触れて原点である『クラバート』に立ち戻ることにしているのです。

クラバートは少年の物語ですが、他の少年・少女を主人公にした小説も何回かとりあげました。なぜ子どもや少年・少女の物語に興味があるのか、それは「子どもはどういうプロセスで大人になるのか」に関心があるからです。なぜそこに関心があるかというと、

という問いの答が知りたいからです。

就職以来の仕事のスキルや、そのベースとなったはずの勉強の蓄積(小学校~大学)は、どういう経緯で獲得したかがはっきりしています。記憶もかなりある。一方、人との関係における振る舞い方やパーソナリティ・性格をどうして獲得してきたか(ないしは醸成してきたか)は、必ずしもはっきりしません。ただ、自分の振る舞い方やパーソナリティの基本的な部分は子どもから10歳代で決まったと感じるし、20歳頃から以降はそう変わっていない気がします。だからこそ「自分はどうして自分になったのか」を知るために、人の少年時代に興味があるのです。

人の個性は遺伝と環境で決まります。「生まれ」と「育ち」、「もって生まれたもの」と「育った環境」で決まる。パーソナリティ(性格・気質)に「遺伝=もって生まれたもの」が影響することは明白で、これは子どもを二人以上育てた人なら完全に同意するでしょう。全く同じように育てたつもりでも、兄弟姉妹で性格が大きく違う。「もって生まれたもの」が違うとしか考えられないわけです。

では「環境」ないしは「育ち」はどう影響するのでしょうか。人のパーソナティ(性格や気質に関係する個性)に影響を与え、自分が自分になったその「環境」とは一体何なのでしょうか。

実はこれについては『子育ての大誤解』(ジュディス・リッチ・ハリス著。早川書房 2000)で展開されていた「集団社会化説」が、私にとっては最も納得できた説明です。この「集団社会化説」を踏まえて、最初に書いた小説『クラバート』を考えてみるのが、この記事の趣旨です。

そこで、まずその前に「遺伝=もって生まれたもの」が人にどの程度影響するのかという科学的知見をまとめておきます。以下の行動遺伝学の話は、安藤寿康『心はどのように遺伝するか』(講談社ブルーバックス 2000)によります。安藤寿康氏は慶応義塾大学教授で、日本の行動遺伝学の第一人者です。

行動遺伝学

人の一生変わらない形質が遺伝で決まるというのは、非常に分かりやすいわけです。血液型、髪の毛の色、虹彩の色はそうだし、特定の病気(血友病とか若年性糖尿病など)は遺伝で決まることがよく知られています(その他、多数ある)。

遺伝とは「親と似る」ということではありません。血液型で言うと、A型の両親から生まれた二人の子どもが二人ともO型というのは十分ありうるわけです。遺伝とは、親から子へと形質を伝達すると同時に、多様性を生み出す仕組みでもある。「蛙の子は蛙」であると同時に「鳶が鷹を生む」こともある、それが遺伝です。

だということを、忘れないようにしなければなりません。

一生変わらない形質が遺伝子で決まるというのは分かりやすいのですが、では、たとえば「体重」はどうでしょうか。普通に考えて、

はずで、この場合の環境とはもちろん生活習慣(食生活)のことです。このうち遺伝の影響はどの程度でしょうか。

行動遺伝学(Behavioral Genetics)という学問があります。この行動遺伝学の手法を使えば、体重についての遺伝の寄与率を求めることができます。行動遺伝学の研究手法は双子の研究です。双子には「一卵性双生児」と「二卵性双生児」があり、一卵性双生児の遺伝子は全く同じです。一方、二卵性双生児は同時に生まれた兄弟であり、両親から半分ずつ遺伝子を受け継ぐので、双子同士の遺伝子は約50%が同じです。双子の家庭内での育児環境は同じだと考えられ、ここがポイントです。

そこで、一卵性双生児と二卵性双生児、それぞれ数百の体重データを集め、「一卵性双生児の体重の相関係数」と「二卵性双生児の体重の相関係数」を算出します。相関係数は統計学の手法で、二つの量が完全な比例関係(一方が大きければ他方も大きいなど)にある時は "1"、全く無関係なら "0"になります。調べてみると、

となりました。一卵性双生児の体重は非常に似通っているが、二卵性双生児の体重はそれなりに似ている、という常識的な結果です。ここから遺伝子の影響を算出することができます。つまり、双子の体重が似ているのは、遺伝子が似ている(一卵性双生児は全く同じ)ことと、同じ家庭環境で同時に育ったからと仮定します。つまり

とすると、

という連立方程式が得られます。0.5という係数は二卵性双生児の遺伝子の類似性が0.5であることによります。この式を解くと

となり、遺伝子の寄与率(G)が求まります。行動遺伝学の実際の統計処理はもっと複雑なようですが、本質は上のようなものであることは間違いありません。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』にも、この計算方法が紹介されています。

行動遺伝学では環境を二つに区別し「共有環境」と「非共有環境」という概念を使います。

このたあたりは定義の問題です。人の形質や性格、行動について、遺伝の影響を除いたものが環境、環境から兄弟で共有される環境を除いたものが非共有環境です。従って非共有環境は「残りすべて」であり、雑多で、訳の分からないものまで含むことになります。

この「遺伝率」「共有環境」「非共有環境」という言葉を使うと、体重については以下のようになります。

この表の解釈は、体重は、その74%が遺伝で説明できるということです。また残りの影響のほとんどは非共有環境(家庭外の環境)だということです。ただし、この数値は統計データであって、多くの人の平均をとってみたらそうなるということに注意すべきです。個々の人に着目すると、過食でメタボリック症候群の人もいれば、ダイエットが趣味で痩せている人もいます。

パーソナリティは遺伝と非共有環境で決まる

では人間の「行動」はどうでしょうか。行動遺伝学で言う行動は、単に「対人関係における振る舞いかた」という意味だけではありません。一般知能(IQ)や論理的推論能力、記憶力などの「認知能力」も含まれます。また「性格・気質」(パーソナリティ)も重要な研究分野で、外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などが含まれます。さらに音楽、数学、美術などの「才能」もあります。

これらの認知能力や性格、才能は、何らかのテストや観察で測定するしかなく、つまり人間の「行動」として外面に現れたものを計測して分析するわけです。それについての遺伝の寄与を研究するのが行動遺伝学です。行動遺伝学の研究で分かってきた重要な点を3点だけあげます。

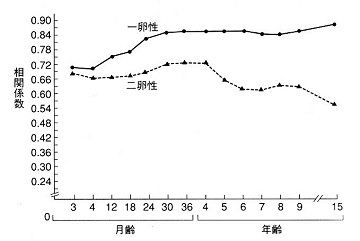

IQテストで計られる一般知能(IQ)は、決して固定的なものではなく年齢によって変化することが知られていますが、この一般知能についての遺伝の影響は年齢とともに増加する傾向にあります。下の図は一卵性双生児と一卵性双生児の一般知能の相関係数の年齢変化ですが、遺伝的に同一な一卵性双生児は年齢とともに似てくる傾向にあります。

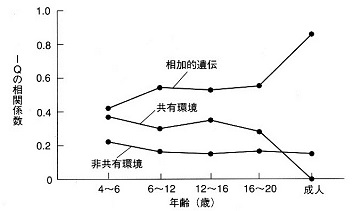

さらに次の図が示しているのは、一般知能に対する遺伝の影響が年齢とともに増加するとともに、共有環境(家庭環境)の影響が年齢とともに低下することです。それに対し、非共有環境の影響はほぼ一定しています。

この「遺伝的影響が年齢とともに増大」というのは認知効力に特有の現象のようです。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』には次のように説明されています。

外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などの性格(パーソナリティ)は、遺伝の影響が50%程度、非共有環境の影響が50%程度です。共有環境の影響は小さいかほとんどない、というのが行動遺伝学の結論です。

『心はどのように遺伝するか』には、家庭外環境における子供の「人気者度」「非行傾向」「大学志望傾向」を調査した結果が記載されています。それによると、遺伝的に近いものほど、「人気者度」でも「非行傾向」でも「大学志望傾向」でも、より類似した仲間をもつ傾向が強いことが分かりました。子どもは自分と似た子どもに引かれる、というわけです。

以上のような行動遺伝学の成果を踏まえて書かれたのが、ジュディス・リッチ・ハリスの『子育ての大誤解』です。以降はこの本の内容、特に「非共有環境」とは何かについて紹介します。

環境とは何か

『子育ての大誤解』においてハリスはまず、行動遺伝学の知見にもとづいて「子育て神話」を否定します。子育て神話とは、

という言説ですが、それは "神話" であり、根拠のない思い込みに過ぎないと・・・・・・。

もちろんハリスも、育児の重要性を否定しているわけはありません。体や脳の発達、言語の習得に育児は大変重要です。また、親から虐待を繰り返された子どもは性格が変わったり、場合によっては脳に回復不可能な損傷を受けることも分かっています。

しかし「普通の」家庭では、育てかたや家庭環境は子どものパーソナリティに影響は与えないか、あったとしても少しなのです。このことをハリスは数々の例をあげて説明してます。そのうちの2~3を紹介します。

まず一卵性双生児の性格です。同じ家庭で育った一卵性双生児も、性格は同じにはなりません。では別々の家庭で育った一卵性双生児の性格はどうでしょうか。世の中には、生まれて直後に養子に出された一卵性双生児があります。双生児の一人を養子に出すという慣習は世界中にあります。別々の家庭で育った一卵性双生児を調査すると、その性格の類似性は、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性とほぼ同じなのです。

出生順は子どもの性格に影響しないというも重要です。ハリスは多くの研究を調査し、出生順は子どもの性格に影響しないか、影響したとしてもわずか、と結論づけています。ではなぜ人々は、出生順が子どもの性格に影響すると思い込むのでしょうか。

それは家庭内での子どもの行動を観察するからです。家庭内で子どもは、第1子は第1子らしく、末子は末子らしく行動するのが普通です。親もそのように教育する。しかし子どもはそれを家庭外には持ち出さない。つまり、子どもの本質的な性格ではないのです。ハリスは次のように書いています。

両親の離婚は子どもの性格に影響しないことも書かれています。離婚した両親の子どもは、離婚する前から情緒障害や行動傷害を起こすことがあります。つまり離婚に至るまでの両親の確執の時期からです。しかしこれをもってして、両親の確執や離婚が子どもの性格に影響するとは言えません。

話は逆だというのがハリスの主張です。離婚は「共同生活は無理」と夫婦のどちらか(ないしは双方)が確信するときに起こりますが、それを引き起こすのは夫婦の(ないしはどちらかの)性格特性であることが多い。その性格特性が子どもに遺伝し、両親の確執がトリガーとなって情緒障害を引き起こす。親の離婚と子どもの情緒障害は、遺伝による性格特性の類似がポイントなのです。

この議論から言えることは、家庭環境が子どもに与える影響を議論するときには、親と子ども、兄弟同士で共有されているもの、つまり遺伝子の影響を除外して議論をしないと意味がないということです。

なお性格特性ではありませんが、肥満度の遺伝率は70%程度であり、かつ家庭からの影響は受けないことが書かれています。これは安藤寿康『心はどのように遺伝するか』の体重の遺伝率が 74% であり、残りのほとんどは非共有環境という記述と整合的です。肥満児をさして「親の育て方が悪い」というようなことを言う人がいますが、一般論としては根拠がありません。

集団社会化説

ジュディス・リッチ・ハリスが『子育ての大誤解』に数々の事例をあげているように、家庭環境(子育ての環境。共有環境)はパーソナリティに影響しないか、影響があったとしも少しです。行動遺伝学の知見によると、パーソナリティに影響する環境とは「非共有環境」です。

これは言葉の定義なのですが、遺伝では説明できないものが環境、環境から共有環境(=兄弟に均等に与えられ、兄弟をより類似させる環境。主として家庭環境)を除いたものが非共有環境です。では、パーソナリティに影響する非共有環境とはいったい何なのでしょうか。

ジュディス・リッチ・ハリスはこの問いに対する回答として、以下のような「集団社会化説」を唱えています。

用語ですが、「集団」とは同年齢、または近い年齢の、二人以上の子どものグループです。子育てをした人なら分かるはずですが、子どもは赤ちゃんの時から自分と年齢が近い、自分に似た子どもに引かれます。子どもは自然と年齢の近い仲間で集団を作る。具体的には、仲のよい友達、近所の遊び仲間、男の子・女の子のグループ、学校のクラスの中のグループ、学校・学校外の各種のサークルでのグループなどです。もちろん、同時に複数の集団に属するのが可能です。

「社会化」とは、集団や社会における「振る舞い方」と「パーソナリティ(性格)」が形作られることを言います。社会化というと一見「振る舞い方」だけを指しているように思えますが、ハリスが言っているのはそうでなくパーソナリティ(性格)も含みます。むしろ、行動遺伝学が対象とする「行動」の全部を指すと言ったほうがいいでしょう。

「同化」とは、自分が属する集団の行動様式に自らを合わせようとすることです。それによって振る舞い方と性格がグループで共有されたものに近づいて行く。

「分化」とは、子どもが集団内で自分なりの役割やポジションを見つけ、集団においてもその子独自の行動様式を身につけていくことです。集団で共有された行動様式の中でも、たとえばリーダーとして振る舞うとか、世話役として振る舞うとかといった「個性」がでてくる。そのことを言っています。

ハリスは「集団対比効果」にも触れています。二つの近接する集団があると、集団の行動様式をより鮮明にするような力学が働く。たとえば男の子グループと女の子グループがあったとき、女の子の行動様式を男の子がやったとすると「女の子みたいだ」と仲間から言われて、その行動は二度とやらなくなる。そういった意味です。

日本ではあまりないのですが、米国には人種問題があります。白人の子どもグループで共有された価値観が「勉強してテストでいい点をとる」ことだとすると、黒人の子どものグループの価値観は全く別の方向に行き(たとえばスポーツ)、勉強していい点をとる黒人の子どもはグループでは異端とされる。そういうことも一つの例になります。

ジュディス・リッチ・ハリスの「集団社会化説」のきっかけになったものの一つは「移住者の子どもが綺麗な英語を話す」という、彼女がハーバード大学の学生の頃の観察だったようです。

これは言語習得のケースですが、パーソナリティもそうだという数々の研究報告を、ハリスは掘り起こしていきました。ラリー・アユソという少年のケースが書かれています。

ラリーの変身は、ラリーを引き取った白人夫婦の功績ではなく、ラリーの仲間集団が劇的に変わったからだというのがハリスの結論です。ラリーのケースはいかにも(アメリカらしい)極端なケースですが、集団社会化説を象徴する事例として引用しました。

集団社会化説によると、行動遺伝学の知見である「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格が似る」理由は次のように説明できます。つまり「遺伝的傾向の似ている子どもは、より類似した仲間をもつ傾向が強い」という研究成果がありました。子どもは自分と似た性格の仲間たちでグループ・集団を作る傾向にある。その集団の行動様式に同化する中で、性格が似てくるわけです。

一卵性双生児の遺伝子は全く同じですが、パーソナリティの遺伝率は 50% で、残りは非共有環境の影響です。しかし「遺伝的傾向が非共有環境を選択する」としたら「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格の類似性も、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性と同じ程度」であることが理解できます。日本のことわざにある、

ということです。子どもはそうして属した集団の中で、自分なりの、自分に合った役割やポジションを見つけていく。そこで「分化」が起こり、パーソナリティが形成される。それが集団社会化説です。

集団社会化説から導かれる結論の一つは、子どもの居住地域の重要性です。特にアメリカでは、親の年収や社会的地位、人種によって住む地域が決まってくる傾向が強い。もちろん、日本を含むどこの国にでもある傾向です。どこに住むかで、子どもの遊び仲間、幼稚園、小学校が決まり、仲間集団の振る舞いや価値観は居住地域によって違ってきます。

ここで直感的に思い出すのは、中国の故事である「孟母三遷」です。孟子は子どもの頃、墓地の近くに住んでいた。すると葬式の真似ごとをするようになった。まずいと思った孟子の母親は、市場の近くに引っ越した。すると孟子は商売の真似ごとをするようになった。これではいけないと、母親は学校の近くに引っ越した。すると孟子は学生がやっている礼儀作法の所作を真似るようになり、母はやっと安心した。そして孟子は中国を代表する儒家になった・・・・・・という故事です。

孟子の母親が偉かったのは、息子に学問の道を歩ませるために、いわゆる「教育ママ」にはならなかったことです。あくまで息子の生活環境を変えた。行動遺伝学の言葉でいうと、孟子の母親は、子どもの成長にとって非共有環境が大切だと理解していたわけです。ジュディス・リッチ・ハリスの集団社会化説は、実は2000年以上前の昔から理解されていたということだと思います。

以上の集団社会化説を踏まえて、小説『クラバート』を振り返ってみたいと思います。

『クラバート』の意味

No.1「千と千尋の神隠しとクラバート(1)」であらすじを紹介したプロイスラー作の小説『クラバート』ですが、舞台はドイツ東部のラウジッツ地方の水車場(製粉所)でした。この水車場は厳しい親方(魔法使いでもある)が支配していて、粉挽き職人はクラバートを含めて12人です。クラバートはこの水車場の職人としての3年間で、自立した大人になっていきます。

No.2「千と千尋の神隠しとクラバート(2)」で書いたように、クラバートの自立に影響を与えたのは粉挽き職人としての労働だと考えられます。人間社会では、労働が人間性を形作る基礎となっているからです。

さらに No.79「クラバート再考:大人の条件」で書いたように、人間にとっては「自己選択できない環境で最善を尽くせる能力」が重要だということも『クラバート』は暗示しています。そのためには、自分自身が「変化する能力」が必要だし、また「努力を持続できる」ことも重要です。それに関係して、No.169「10代の脳」では最新の脳科学の成果から、10代の少年少女は冒険心や適応し変化する能力があることを紹介しました。

しかし、上に紹介した集団社会化説に従って考えると『クラバート』は、

だとも言えるでしょう。水車場に来るまでのクラバートは、物乞いで生活している孤児であり、引き取られたドイツ人牧師の家を飛び出した浮浪児です(クラバートはスラブ系民族)。物語に親や家庭生活の影は全くありません。

しかし彼は水車場に来て成長し、物語の最後では水車場を根本から変えてしまうような "強い" 行動に出ます。そこまでの過程にあるのは、11人の職人仲間たちとの共同生活であり、いろいろな性格の職人たちとの人間関係です。その中でクラバートは自己を確立していった。そういう物語として読めると思いました。

少年・少女の物語

結局のところ、人間が一番興味をもつのは人間であり、その中でも一番の関心は「自分」だと思います。自分は、どうして自分になったのか、ということを是非知りたい。

人の性格形成に子ども時代から中学・高校あたりまでが重要なことは言うまでもないでしょう。最近の脳科学からしても、その時期に脳は急速に成熟します(No.169「10代の脳」)。才能面でも、たとえば画家の才能は、環境さえあれば10代で開花することは明らかです(No.190「画家が10代で描いた絵」)。ヴァイオリニストなどもそうです(No.11「ヒラリー・ハーンのシベリウス」)。

世界中で少年・少女の物語が書かれてきました。このブログでも『クラバート』のほかに、『少公女』『ベラスケスの十字の謎』『赤毛のアン』について書きました。映画では『千と千尋の神隠し』です。これらのいずれの物語も親の影は薄く(千尋以外は、孤児か、孤児相当)、主人公はそれまでとは全く異質な環境に放り込まれて、そこで仲間とともに成長していくことが共通しています。

それ以外にも、少年・少女を主人公にした数々の名作があります。我々が大人になっても少年・少女の物語に惹かれるとしたら、それは「自分とは何か」を知りたいからであり、その答えの重要なポイントが少年・少女の時期にあると直観してるからだと思います。

クラバートは少年の物語ですが、他の少年・少女を主人公にした小説も何回かとりあげました。なぜ子どもや少年・少女の物語に興味があるのか、それは「子どもはどういうプロセスで大人になるのか」に関心があるからです。なぜそこに関心があるかというと、

| ・ | 自分とは何か | ||

| ・ | 自分は、どうして自分になったのか |

という問いの答が知りたいからです。

就職以来の仕事のスキルや、そのベースとなったはずの勉強の蓄積(小学校~大学)は、どういう経緯で獲得したかがはっきりしています。記憶もかなりある。一方、人との関係における振る舞い方やパーソナリティ・性格をどうして獲得してきたか(ないしは醸成してきたか)は、必ずしもはっきりしません。ただ、自分の振る舞い方やパーソナリティの基本的な部分は子どもから10歳代で決まったと感じるし、20歳頃から以降はそう変わっていない気がします。だからこそ「自分はどうして自分になったのか」を知るために、人の少年時代に興味があるのです。

人の個性は遺伝と環境で決まります。「生まれ」と「育ち」、「もって生まれたもの」と「育った環境」で決まる。パーソナリティ(性格・気質)に「遺伝=もって生まれたもの」が影響することは明白で、これは子どもを二人以上育てた人なら完全に同意するでしょう。全く同じように育てたつもりでも、兄弟姉妹で性格が大きく違う。「もって生まれたもの」が違うとしか考えられないわけです。

では「環境」ないしは「育ち」はどう影響するのでしょうか。人のパーソナティ(性格や気質に関係する個性)に影響を与え、自分が自分になったその「環境」とは一体何なのでしょうか。

実はこれについては『子育ての大誤解』(ジュディス・リッチ・ハリス著。早川書房 2000)で展開されていた「集団社会化説」が、私にとっては最も納得できた説明です。この「集団社会化説」を踏まえて、最初に書いた小説『クラバート』を考えてみるのが、この記事の趣旨です。

そこで、まずその前に「遺伝=もって生まれたもの」が人にどの程度影響するのかという科学的知見をまとめておきます。以下の行動遺伝学の話は、安藤寿康『心はどのように遺伝するか』(講談社ブルーバックス 2000)によります。安藤寿康氏は慶応義塾大学教授で、日本の行動遺伝学の第一人者です。

行動遺伝学

人の一生変わらない形質が遺伝で決まるというのは、非常に分かりやすいわけです。血液型、髪の毛の色、虹彩の色はそうだし、特定の病気(血友病とか若年性糖尿病など)は遺伝で決まることがよく知られています(その他、多数ある)。

遺伝とは「親と似る」ということではありません。血液型で言うと、A型の両親から生まれた二人の子どもが二人ともO型というのは十分ありうるわけです。遺伝とは、親から子へと形質を伝達すると同時に、多様性を生み出す仕組みでもある。「蛙の子は蛙」であると同時に「鳶が鷹を生む」こともある、それが遺伝です。

| 遺伝で決まるとは、遺伝子(=もって生まれたもの)で決まるという意味 |

だということを、忘れないようにしなければなりません。

一生変わらない形質が遺伝子で決まるというのは分かりやすいのですが、では、たとえば「体重」はどうでしょうか。普通に考えて、

| 体重は遺伝と環境で決まる |

はずで、この場合の環境とはもちろん生活習慣(食生活)のことです。このうち遺伝の影響はどの程度でしょうか。

| |||

|

安藤寿康

「心はどのように遺伝するか」 (講談社ブルーバックス 2000) | |||

そこで、一卵性双生児と二卵性双生児、それぞれ数百の体重データを集め、「一卵性双生児の体重の相関係数」と「二卵性双生児の体重の相関係数」を算出します。相関係数は統計学の手法で、二つの量が完全な比例関係(一方が大きければ他方も大きいなど)にある時は "1"、全く無関係なら "0"になります。調べてみると、

| ・ | 一卵性双生児の体重の相関係数:0.80 | ||

| ・ | 二卵性双生児の体重の相関係数:0.43 |

となりました。一卵性双生児の体重は非常に似通っているが、二卵性双生児の体重はそれなりに似ている、という常識的な結果です。ここから遺伝子の影響を算出することができます。つまり、双子の体重が似ているのは、遺伝子が似ている(一卵性双生児は全く同じ)ことと、同じ家庭環境で同時に育ったからと仮定します。つまり

| G:相関係数に対する遺伝子の寄与率 C:相関係数に対する同一環境(家庭)の寄与率 |

とすると、

| 0.80 = C + G 0.43 = C + 0.5*G |

という連立方程式が得られます。0.5という係数は二卵性双生児の遺伝子の類似性が0.5であることによります。この式を解くと

| G = 0.74 C = 0.06 |

となり、遺伝子の寄与率(G)が求まります。行動遺伝学の実際の統計処理はもっと複雑なようですが、本質は上のようなものであることは間違いありません。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』にも、この計算方法が紹介されています。

行動遺伝学では環境を二つに区別し「共有環境」と「非共有環境」という概念を使います。

共有環境

|

このたあたりは定義の問題です。人の形質や性格、行動について、遺伝の影響を除いたものが環境、環境から兄弟で共有される環境を除いたものが非共有環境です。従って非共有環境は「残りすべて」であり、雑多で、訳の分からないものまで含むことになります。

この「遺伝率」「共有環境」「非共有環境」という言葉を使うと、体重については以下のようになります。

| 遺伝率 | 共有環境 | 非共有環境 | |

| 体重 | 0.74 | 0.06 | 0.20 |

この表の解釈は、体重は、その74%が遺伝で説明できるということです。また残りの影響のほとんどは非共有環境(家庭外の環境)だということです。ただし、この数値は統計データであって、多くの人の平均をとってみたらそうなるということに注意すべきです。個々の人に着目すると、過食でメタボリック症候群の人もいれば、ダイエットが趣味で痩せている人もいます。

パーソナリティは遺伝と非共有環境で決まる

では人間の「行動」はどうでしょうか。行動遺伝学で言う行動は、単に「対人関係における振る舞いかた」という意味だけではありません。一般知能(IQ)や論理的推論能力、記憶力などの「認知能力」も含まれます。また「性格・気質」(パーソナリティ)も重要な研究分野で、外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などが含まれます。さらに音楽、数学、美術などの「才能」もあります。

これらの認知能力や性格、才能は、何らかのテストや観察で測定するしかなく、つまり人間の「行動」として外面に現れたものを計測して分析するわけです。それについての遺伝の寄与を研究するのが行動遺伝学です。行動遺伝学の研究で分かってきた重要な点を3点だけあげます。

| 遺伝的影響が年齢とともに増大する |

IQテストで計られる一般知能(IQ)は、決して固定的なものではなく年齢によって変化することが知られていますが、この一般知能についての遺伝の影響は年齢とともに増加する傾向にあります。下の図は一卵性双生児と一卵性双生児の一般知能の相関係数の年齢変化ですが、遺伝的に同一な一卵性双生児は年齢とともに似てくる傾向にあります。

| ||

|

一般知能(IQ)の類似性の発達的変化

(安藤寿康「心はどのように遺伝するか」より)

| ||

さらに次の図が示しているのは、一般知能に対する遺伝の影響が年齢とともに増加するとともに、共有環境(家庭環境)の影響が年齢とともに低下することです。それに対し、非共有環境の影響はほぼ一定しています。

| ||

|

一般知能への遺伝と環境の寄与率の発達的変化

(安藤寿康「心はどのように遺伝するか」より)

| ||

この「遺伝的影響が年齢とともに増大」というのは認知効力に特有の現象のようです。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』には次のように説明されています。

|

| 遺伝と非共有環境が性格に影響 |

外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などの性格(パーソナリティ)は、遺伝の影響が50%程度、非共有環境の影響が50%程度です。共有環境の影響は小さいかほとんどない、というのが行動遺伝学の結論です。

| 遺伝的傾向が家庭外環境を選択する |

『心はどのように遺伝するか』には、家庭外環境における子供の「人気者度」「非行傾向」「大学志望傾向」を調査した結果が記載されています。それによると、遺伝的に近いものほど、「人気者度」でも「非行傾向」でも「大学志望傾向」でも、より類似した仲間をもつ傾向が強いことが分かりました。子どもは自分と似た子どもに引かれる、というわけです。

以上のような行動遺伝学の成果を踏まえて書かれたのが、ジュディス・リッチ・ハリスの『子育ての大誤解』です。以降はこの本の内容、特に「非共有環境」とは何かについて紹介します。

環境とは何か

『子育ての大誤解』においてハリスはまず、行動遺伝学の知見にもとづいて「子育て神話」を否定します。子育て神話とは、

| 子ども時代の家庭での親の育て方が、子どもパーソナリティを決め、その影響は大人になっても続く |

という言説ですが、それは "神話" であり、根拠のない思い込みに過ぎないと・・・・・・。

| |||

|

ジュディス・リッチ・ハリス

「子育ての大誤解」 (早川書房 2000) | |||

しかし「普通の」家庭では、育てかたや家庭環境は子どものパーソナリティに影響は与えないか、あったとしても少しなのです。このことをハリスは数々の例をあげて説明してます。そのうちの2~3を紹介します。

まず一卵性双生児の性格です。同じ家庭で育った一卵性双生児も、性格は同じにはなりません。では別々の家庭で育った一卵性双生児の性格はどうでしょうか。世の中には、生まれて直後に養子に出された一卵性双生児があります。双生児の一人を養子に出すという慣習は世界中にあります。別々の家庭で育った一卵性双生児を調査すると、その性格の類似性は、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性とほぼ同じなのです。

出生順は子どもの性格に影響しないというも重要です。ハリスは多くの研究を調査し、出生順は子どもの性格に影響しないか、影響したとしてもわずか、と結論づけています。ではなぜ人々は、出生順が子どもの性格に影響すると思い込むのでしょうか。

それは家庭内での子どもの行動を観察するからです。家庭内で子どもは、第1子は第1子らしく、末子は末子らしく行動するのが普通です。親もそのように教育する。しかし子どもはそれを家庭外には持ち出さない。つまり、子どもの本質的な性格ではないのです。ハリスは次のように書いています。

|

両親の離婚は子どもの性格に影響しないことも書かれています。離婚した両親の子どもは、離婚する前から情緒障害や行動傷害を起こすことがあります。つまり離婚に至るまでの両親の確執の時期からです。しかしこれをもってして、両親の確執や離婚が子どもの性格に影響するとは言えません。

話は逆だというのがハリスの主張です。離婚は「共同生活は無理」と夫婦のどちらか(ないしは双方)が確信するときに起こりますが、それを引き起こすのは夫婦の(ないしはどちらかの)性格特性であることが多い。その性格特性が子どもに遺伝し、両親の確執がトリガーとなって情緒障害を引き起こす。親の離婚と子どもの情緒障害は、遺伝による性格特性の類似がポイントなのです。

この議論から言えることは、家庭環境が子どもに与える影響を議論するときには、親と子ども、兄弟同士で共有されているもの、つまり遺伝子の影響を除外して議論をしないと意味がないということです。

なお性格特性ではありませんが、肥満度の遺伝率は70%程度であり、かつ家庭からの影響は受けないことが書かれています。これは安藤寿康『心はどのように遺伝するか』の体重の遺伝率が 74% であり、残りのほとんどは非共有環境という記述と整合的です。肥満児をさして「親の育て方が悪い」というようなことを言う人がいますが、一般論としては根拠がありません。

集団社会化説

ジュディス・リッチ・ハリスが『子育ての大誤解』に数々の事例をあげているように、家庭環境(子育ての環境。共有環境)はパーソナリティに影響しないか、影響があったとしも少しです。行動遺伝学の知見によると、パーソナリティに影響する環境とは「非共有環境」です。

これは言葉の定義なのですが、遺伝では説明できないものが環境、環境から共有環境(=兄弟に均等に与えられ、兄弟をより類似させる環境。主として家庭環境)を除いたものが非共有環境です。では、パーソナリティに影響する非共有環境とはいったい何なのでしょうか。

ジュディス・リッチ・ハリスはこの問いに対する回答として、以下のような「集団社会化説」を唱えています。

集団社会化説:

|

用語ですが、「集団」とは同年齢、または近い年齢の、二人以上の子どものグループです。子育てをした人なら分かるはずですが、子どもは赤ちゃんの時から自分と年齢が近い、自分に似た子どもに引かれます。子どもは自然と年齢の近い仲間で集団を作る。具体的には、仲のよい友達、近所の遊び仲間、男の子・女の子のグループ、学校のクラスの中のグループ、学校・学校外の各種のサークルでのグループなどです。もちろん、同時に複数の集団に属するのが可能です。

「社会化」とは、集団や社会における「振る舞い方」と「パーソナリティ(性格)」が形作られることを言います。社会化というと一見「振る舞い方」だけを指しているように思えますが、ハリスが言っているのはそうでなくパーソナリティ(性格)も含みます。むしろ、行動遺伝学が対象とする「行動」の全部を指すと言ったほうがいいでしょう。

「同化」とは、自分が属する集団の行動様式に自らを合わせようとすることです。それによって振る舞い方と性格がグループで共有されたものに近づいて行く。

「分化」とは、子どもが集団内で自分なりの役割やポジションを見つけ、集団においてもその子独自の行動様式を身につけていくことです。集団で共有された行動様式の中でも、たとえばリーダーとして振る舞うとか、世話役として振る舞うとかといった「個性」がでてくる。そのことを言っています。

ハリスは「集団対比効果」にも触れています。二つの近接する集団があると、集団の行動様式をより鮮明にするような力学が働く。たとえば男の子グループと女の子グループがあったとき、女の子の行動様式を男の子がやったとすると「女の子みたいだ」と仲間から言われて、その行動は二度とやらなくなる。そういった意味です。

日本ではあまりないのですが、米国には人種問題があります。白人の子どもグループで共有された価値観が「勉強してテストでいい点をとる」ことだとすると、黒人の子どものグループの価値観は全く別の方向に行き(たとえばスポーツ)、勉強していい点をとる黒人の子どもはグループでは異端とされる。そういうことも一つの例になります。

ジュディス・リッチ・ハリスの「集団社会化説」のきっかけになったものの一つは「移住者の子どもが綺麗な英語を話す」という、彼女がハーバード大学の学生の頃の観察だったようです。

|

これは言語習得のケースですが、パーソナリティもそうだという数々の研究報告を、ハリスは掘り起こしていきました。ラリー・アユソという少年のケースが書かれています。

|

ラリーの変身は、ラリーを引き取った白人夫婦の功績ではなく、ラリーの仲間集団が劇的に変わったからだというのがハリスの結論です。ラリーのケースはいかにも(アメリカらしい)極端なケースですが、集団社会化説を象徴する事例として引用しました。

集団社会化説によると、行動遺伝学の知見である「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格が似る」理由は次のように説明できます。つまり「遺伝的傾向の似ている子どもは、より類似した仲間をもつ傾向が強い」という研究成果がありました。子どもは自分と似た性格の仲間たちでグループ・集団を作る傾向にある。その集団の行動様式に同化する中で、性格が似てくるわけです。

一卵性双生児の遺伝子は全く同じですが、パーソナリティの遺伝率は 50% で、残りは非共有環境の影響です。しかし「遺伝的傾向が非共有環境を選択する」としたら「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格の類似性も、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性と同じ程度」であることが理解できます。日本のことわざにある、

| ・ | 類は友を呼ぶ | ||

| ・ | 朱に交われば赤くなる |

ということです。子どもはそうして属した集団の中で、自分なりの、自分に合った役割やポジションを見つけていく。そこで「分化」が起こり、パーソナリティが形成される。それが集団社会化説です。

集団社会化説から導かれる結論の一つは、子どもの居住地域の重要性です。特にアメリカでは、親の年収や社会的地位、人種によって住む地域が決まってくる傾向が強い。もちろん、日本を含むどこの国にでもある傾向です。どこに住むかで、子どもの遊び仲間、幼稚園、小学校が決まり、仲間集団の振る舞いや価値観は居住地域によって違ってきます。

ここで直感的に思い出すのは、中国の故事である「孟母三遷」です。孟子は子どもの頃、墓地の近くに住んでいた。すると葬式の真似ごとをするようになった。まずいと思った孟子の母親は、市場の近くに引っ越した。すると孟子は商売の真似ごとをするようになった。これではいけないと、母親は学校の近くに引っ越した。すると孟子は学生がやっている礼儀作法の所作を真似るようになり、母はやっと安心した。そして孟子は中国を代表する儒家になった・・・・・・という故事です。

孟子の母親が偉かったのは、息子に学問の道を歩ませるために、いわゆる「教育ママ」にはならなかったことです。あくまで息子の生活環境を変えた。行動遺伝学の言葉でいうと、孟子の母親は、子どもの成長にとって非共有環境が大切だと理解していたわけです。ジュディス・リッチ・ハリスの集団社会化説は、実は2000年以上前の昔から理解されていたということだと思います。

以上の集団社会化説を踏まえて、小説『クラバート』を振り返ってみたいと思います。

『クラバート』の意味

No.1「千と千尋の神隠しとクラバート(1)」であらすじを紹介したプロイスラー作の小説『クラバート』ですが、舞台はドイツ東部のラウジッツ地方の水車場(製粉所)でした。この水車場は厳しい親方(魔法使いでもある)が支配していて、粉挽き職人はクラバートを含めて12人です。クラバートはこの水車場の職人としての3年間で、自立した大人になっていきます。

No.2「千と千尋の神隠しとクラバート(2)」で書いたように、クラバートの自立に影響を与えたのは粉挽き職人としての労働だと考えられます。人間社会では、労働が人間性を形作る基礎となっているからです。

さらに No.79「クラバート再考:大人の条件」で書いたように、人間にとっては「自己選択できない環境で最善を尽くせる能力」が重要だということも『クラバート』は暗示しています。そのためには、自分自身が「変化する能力」が必要だし、また「努力を持続できる」ことも重要です。それに関係して、No.169「10代の脳」では最新の脳科学の成果から、10代の少年少女は冒険心や適応し変化する能力があることを紹介しました。

しかし、上に紹介した集団社会化説に従って考えると『クラバート』は、

| 水車場の職人という仲間集団における "同化" と "分化"で、クラバートが自己のパーソナリティを確立していく物語 |

だとも言えるでしょう。水車場に来るまでのクラバートは、物乞いで生活している孤児であり、引き取られたドイツ人牧師の家を飛び出した浮浪児です(クラバートはスラブ系民族)。物語に親や家庭生活の影は全くありません。

しかし彼は水車場に来て成長し、物語の最後では水車場を根本から変えてしまうような "強い" 行動に出ます。そこまでの過程にあるのは、11人の職人仲間たちとの共同生活であり、いろいろな性格の職人たちとの人間関係です。その中でクラバートは自己を確立していった。そういう物語として読めると思いました。

|

|

少年・少女の物語

結局のところ、人間が一番興味をもつのは人間であり、その中でも一番の関心は「自分」だと思います。自分は、どうして自分になったのか、ということを是非知りたい。

| 日本とは何かを知りたいのも、その一環です。自分の思考パターンが日本文化、その中でも特に日本語に強く影響されていることは確かです。ではその文化の特質は何か。それを知るためには「日本でないもの」を知る必要があります。特に、現代日本が強く影響されている欧米文化を知りたいわけです。 |

人の性格形成に子ども時代から中学・高校あたりまでが重要なことは言うまでもないでしょう。最近の脳科学からしても、その時期に脳は急速に成熟します(No.169「10代の脳」)。才能面でも、たとえば画家の才能は、環境さえあれば10代で開花することは明らかです(No.190「画家が10代で描いた絵」)。ヴァイオリニストなどもそうです(No.11「ヒラリー・ハーンのシベリウス」)。

世界中で少年・少女の物語が書かれてきました。このブログでも『クラバート』のほかに、『少公女』『ベラスケスの十字の謎』『赤毛のアン』について書きました。映画では『千と千尋の神隠し』です。これらのいずれの物語も親の影は薄く(千尋以外は、孤児か、孤児相当)、主人公はそれまでとは全く異質な環境に放り込まれて、そこで仲間とともに成長していくことが共通しています。

それ以外にも、少年・少女を主人公にした数々の名作があります。我々が大人になっても少年・少女の物語に惹かれるとしたら、それは「自分とは何か」を知りたいからであり、その答えの重要なポイントが少年・少女の時期にあると直観してるからだと思います。