No.188 - リチウムイオン電池からの撤退 [技術]

今までの記事で、リチウムイオン電池について2回、書きました。

の二つです。No.39はリチウムイオン電池を最初に作り出した旭化成の吉野氏の発明物語、No.110はそのリチウムイオン電池の製品化(量産化)に世界で初めて成功した、ソニーの西氏の話でした。

そのソニーですが、リチウムイオン電池から撤退することを先日発表しました。その新聞記事を振り返りながら、感想を書いてみたいと思います。No.110にも書いたのですが、ソニーのリチウムイオン電池ビジネスの事業方針はブレ続けました。要約すると次の通りです。

この詳しい経緯は、No.110「リチウムイオン電池とモルモット精神」に書きました。こういった事業方針の "ブレ" が過去にあり、そして今回の発表となったことをまず押さえておくべきだと思います。

(site : www.sony.co.jp)

撤退の発表、村田製作所への事業売却

2016年7月28日、ソニーはリチウムイオン電池から撤退を発表しました。それを報じた日本経済新聞の記事から引用します。以下、アンダーラインは原文にはありません。

高性能2次電池の重要性は誰もが理解できるわけです。スマホや電気自動車は言うに及ばず、ロボットやドローンが21世紀に真に普及するかどうかの重要な鍵は "電池" です。ソニーの経営陣も存続させるかどうか迷ったでしょう。しかし存続するためには投資をしなければならないが、その投資は "非中核事業" と位置づけてしまった以上、優先度の観点から難しいということだと思います。「関連記事11面に」とあるように、日本経済新聞の11面に解説記事がありました。

記事の中に「パソコン向けの電池で過熱・発火の問題が発生して」とあるのは、2006年のことです。ソニー製リチウムイオン電池の不具合により、米国を含むパソコンメーカが回収を余儀なくされまた。

リチウムイオン電池の過熱・発火事故というと、ソニーの事業売却の発表があった1ヶ月後の 2016年9月2日、韓国サムスン電子は、Galaxy Note7の回収を発表しました。グループ会社であるサムスンSDIが製造したリチウムイオン電池の発火事故が報告されたからです。対象となる台数は全世界で250万台といいます。ソニーの撤退の理由の一つとして「サムスンSDIなど韓国勢との競争が激化して」と日経の記事にあったのですが、ほかならぬそのサムスンSDIが問題を起こしたわけです。

振り返ってみると、2016年1月にも パナソニック製の一部の電池に、最悪の場合は発火の危険性があることが判明し、東芝のノートパソコンなどの該当機種が回収されました。ソニーの2006年の事故以来、消費者向け製品の回収事件はこれだけでなく、もっとあったと記憶しています。

リチウムイオン電池の安全性については、当初からの課題だったわけです。No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」の「補記4」に、ソニーで世界初の製品化を主導した西氏が「開発をためらった」という話を書きましたが、それはつまり安全性に懸念があったからです。ソニーが1991年に最初に製品化してから既に25年が経過しました。25年もたってまだ安全性の問題が解決できないのかと思ってしまいますが、この25年の間、リチウムイオン電池に求められ続けたのはコンパクト化・大容量化・低コスト化です。これらの市場の要求と安全性の両立が非常に難しいようです。この課題を根本的に解決するのが、日本経済新聞の記事にある「全固体電池」です。

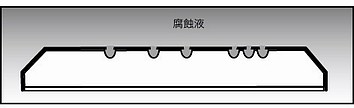

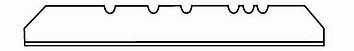

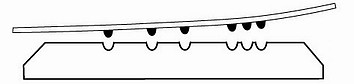

「全固体電池」とは、電池の電解質に固体を使う電池です。リチウムイオン電池は、正極、負極、正極と負極の間の電解質、正極と負極を分離するセパレータから構成されていますが、現在の電池は電解質に有機溶媒液を使っています。このため液漏れのリスクがあり、最悪の場合は過熱から発火事故につながったりします。この電解質を固体(たとえばリチウムイオンを伝導できるセラミックス)で置き換えるのが全固体電池です。現在、各社が開発を競っていて、試作品も作られています。

とにかく、村田製作所への事業譲渡は決まりました。村田製作所に果たして成算はあるのかどうか。上の引用における「生産技術」と「全固体電池」がキーワードのようです。これについて日本経済新聞・京都支社の太田記者が、村田製作所の立場から解説を書いていました(村田製作所は京都が本社です)。

村田製作所の経営陣の判断を日経の記事から要約すると、以下のようになるでしょう。

の2点です。この村田製作所の経営陣の判断が正しいかどうかは分かりませんが、リチウムイオン電池を研究中という村田製作所にとっては、一気にエネルギービジネスに進出するチャンスと見えたのでしょう。村田製作所はまだ電池の生産ラインさえ持っていない段階です。

しかし「全固体電池」は世界的にみても試作レベルであり、量産技術が確立しているわけではありません。現在のリチウムイオン電池より安全性で上回ったとしても、大容量・コンパクト・コストのすべてで上回わらないと製品化はできないわけで、これは並大抵ではないと思います。従って、少なくとも現在のリチウムイオン電池が韓国勢と競争できるレベルになるのが必須条件でしょう。村田製作所の経営陣は、これが可能だと判断したと考えられます。

技術評論家の見方

ソニーが電池事業を村田製作所に売却する発表を受けて、技術評論家の志村幸雄氏がコラムを書いていました。以下にコラムの感想とともに引用します。アンダーラインは原文にはありません。

ソニーは1991年、リチウムイオン電池を世界で初めて製品化(量産技術を確立)しました。しかし、このブログの最初に書いたように、その後のソニーの電池ビジネスの方針はブレ続けたわけです。2012年末から2013年にかけて(現・平井社長の時代)は、一度、電池ビジネスの売却を検討しています。志村氏が言うように「長らく市場で先導的な役割を果たしてきた」のかどうか、それは疑問でしょう。志村氏のコラムを続けます。

志村氏の指摘は、ソニーの電池事業の売却の要因は「技術力の低下」ではないかということであり、その象徴が「米アップル社の iPhone 最新機種への採用を逸した」ことだというわけです。この iPhone 最新機種とは、2016年9月8日に発表された iPhone7 /7 Plusのことでしょう。

志村氏が「リチウムイオン電池は伸びしろのある技術領域」というのは全くのその通りだと思います。上に書いたように、ソニーもパナソニックもサムスンSDIも問題を起こしている。それだけ難しい技術領域であり、逆にいうと未開拓技術がある領域なのです。

一方、志村氏が「ソニーは今回の決定にあたって、リチウムイオン電池の市場性を過小評価してはいなかったか」と書いているのは、ハズレていると思います。リチウムイオン電池の市場性は誰もが理解できるからです。ドローンをとってみても、積載重量を増やして長時間の飛行を可能にするには、電池の大容量化(かつコンパクト化)が必須です。ドローンが真に21世紀の大産業になるかどうかは、電池にかかっているわけで、これは素人でも理解できます。

そもそも "経営判断" というのは、

のどちらかです。「誰もが将来性を疑っている分野から撤退」したり、「誰もが成長分野と思っている事業に経営資源を投入」するのは、どの企業でもやっている "普通の事業の進め方" であって、経営判断と言うには "おこがましい" わけです。

ソニーの「リチウムイオン電池からの撤退」が正しい経営判断かどうかは分かりませんが、少なくとも "経営判断" と言うに値することは確かでしょう。「誰もが成長領域だと思っているが、あえて撤退する」のだから・・・・・・。志村氏のコラムは次のように結ばれています。

以降は、ソニーのリチウムイオン電池からの撤退についての感想です。

継続発展の難しさ

ソニーの電池ビジネス売却のニュースを読んで思うのは、新事業を創出し、かつそれを発展させることの難しさです。No.110「リチウムイオン電池とモルモット精神」に書いたように、いわゆる「モルモット精神」を発揮して世界で初めてリチウムイオン電池の量産技術を確立したのがソニーでした。しかし、そうして新事業を創出したあとの第2ステップが問題です。

第2ステップで必要なのは、参入してくる企業とのグローバルな競争に勝つことと、次世代技術への開発投資です。競争を勝ち抜くためにはコスト優位性が必須であり、そこでは生産技術や生産管理が大きなポイントになります。しかしこの領域は、新事業を創出するマインドや人材とは必ずしも同じではない。

またコスト優位性を確立できたとして、そこで得た利益を次世代技術の研究開発に投資する必要がありますが、「今成功しているのに、あえてリスクをとる必要があるのか」という意見が上層部から出てきます。

ソニーでリチウムイオン電池の製品化をした西氏によると、ソニーが角型リチウムイオン電池(携帯電話やノートPC用)に出遅れたのは「丸型で儲かっているのだから、あえてリスクをとる必要はない」という、当時の事業部長の反対だそうです(No.110「リチウムイオン電池とモルモット精神」の「補記1」参照)。リスクを恐れて保身に走る上層部の "不作為" がビジネスの足を引っ張るわけです。丸型・角型の件は、リチウムイオン電池の歴史全体からすると小さな件かもしれませんが、一つの典型例だと考えられます。

第2ステップでも成功するには、第1ステップ以上のハードルがある。そういうことを思いました。

ブレ続けた経営方針

最初に書いたように、ソニーのリチウムイオン電池ビジネスについての経営方針はブレ続けたわけです。自動車用電池については、1990年代に日産自動車のEVに電池を供給しながら、そこから撤退し、2000年代後半に再参入を表明したもののそれを実現させず、2012~2013年には電池ビジネス全体の売却を検討し、それを撤回する、といったブレようです。志村氏のコラムに「腰の引けた対応」とありましたが、それは今に始まったことではなく "歴史" があるのです。

こうなると、優秀な人材の継続的な確保は困難でしょう。たとえば自動車用電池に参入するときには、モバイル用電池の世界初の製品化を行った優秀な人材を投入したはずです。自動車メーカの安全に対する要求はモバイル用とは比較にならないぐらい厳しいからです。しかしそのビジネスから撤退してしまう・・・・・・。中核となっていた技術者は「やってられない」と思ったでしょう。2012~2013年に撤退の検討をしたときには、もうこれで終わりと、多くの志がある技術者が思ったはずです。競合他社に移籍した人も多いのではないか。転職のオファーは国内外を含め、いくらでもあったでしょう。ソニーでリチウムイオンをやってるのだから。

リチウムイオン電池のような "奥深い" 技術領域については、志のある優秀な研究者、技術者、人材の継続的な確保が必須だと思います。それには、電池を会社のコア事業と位置づける一貫した経営方針が大前提となるはすです。

"世界初" から撤退する意味

技術評論家の志村氏が指摘しているように、ソニーは「自らが作り出した世界初の製品」について、撤退や中断の判断をしています。

の3つです。AI型ロボット(AIBO)については、No.159「AIBOは最後のモルモットか」、No183「ソニーの失われた10年」に書いた通りです。2006年に撤退し、2016年に再参入を発表しました。

この3つとも、ソニーが初めて製品化したのみならず、「誰もが今後伸びるだろう、重要だろうと思える領域」であるのが特徴です。もちろん、先ほど書いたように「伸びる領域だが、経営資源をコアビジネスに集中させるために撤退・中断する」という意志決定はありうるわけです。

ここで不思議なのは、有機ELテレビの表示装置である「有機ELディスプレイ(パネル)」です。

ソニーという会社は「映像と音響に関するビジネスをコアだと位置づけていて、そこからは撤退しない会社」だと思っていました。テレビ、ウォークマン、ビデオ、デジタル・カメラ、画像センサー、放送局用の映像装置、ゲーム機、映画などです。最新の製品でいうと、VR(仮想現実)機器もそうでしょう。「映像と音響」はソニーの "祖業" ともいえるもので、だからコアなのです。この定義からすると、AI型ロボット(AIBO)とリチウムイオン電池は「コア領域ではない」と言えないこともない。

しかし有機ELディスプレイは違います。それはソニーにとってコアのはずです。かつてソニーはブラウン管の時代にトリニトロンを発明し、かつ、平面トリニトロンまで開発・実用化しました。この大成功が、逆に液晶ディスプレイに出遅れることになったわけですが、それを取り戻すべく、液晶の次と位置づけたのが有機ELディスプレイだったはずです。ソニーは2007年12月に11インチの「有機ELテレビ」を世界で初めて商品化しました。しかしなぜか中断してしまった(最終的には、パナソニックとともに有機ELディスプレイの事業をジャパンディスプレイに事業統合。2015年にJOLED - ジェイオーレッド - が設立された)。

困ってしまった日本の有機EL材料メーカ(出光興産など)や製造装置メーカ(キヤノントッキなど)は、韓国メーカとの提携を進め、現在、有機ELディスプレイはLG電子(テレビ向け)とサムスン電子(スマホ向け)の独壇場です。

リチウムイオン電池からの撤退を報じた日経新聞に「画像センサーなどに集中する」とありました。「映像の入り口」が画像センサー(イメージセンサー)です。では「映像の出口」であるディスプレイはどうなのか。それはコア事業ではないのか。もちろん液晶テレビの建て直しに資源集中するためなどの経営判断なのでしょうが、不可解感は否めません。

人のやらないことをやるのが "ソニー・スピリット" だとすると、リチウムイオン電池、AIBO、有機ELディスプレイには、それを開発した技術者の "誇り" と "思い" が込められているはずです。自分たちこそ "ソニー・スピリット" の体現者だという・・・・・・。その世界初のビジネスからの撤退は、当然、人材の流出を招くでしょう。No.55「ウォークマン(2)」で引用しましたが、元ソニーの辻野晃一郎氏(VAIO開発責任者)は「未踏の領域に足を踏み入れて全く新しいものを生みだそうというソニーのスピリット」を踏まえて、次のように語っています。

VAIOは斬新な機能をもったパソコンだったのは確かですが、パソコンそのものは世界初でも何でもありません。パソコンの開発責任者でさえこうなのだから、世界初の製品(リチウムイオン電池、AIBO、TVに使える中大型の有機ELディスプレイ)を作り出した技術者は、辻野氏のような思いが人一倍強いのではないでしょうか。撤退することは、"ソニーという生き方" をしてきた、その人たちの存在理由を否定することになるでしょう。

ソニー・スピリット

リチウムイオン電池の話に戻ります。紹介した志村氏のコラムの最後に、ソニーは世に言う「モルモット企業」から「日和見企業」に転じたと、手厳しいことが書いてありました。

ソニーが、当時発明されたばかりのリチウムイオン電池の製品化に乗り出したのは1987年です(No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」の「補記4」参照)。2017年3月に村田製作所への事業譲渡が完了するとしたら、ソニーのリチウムイオン電池事業の生命は30年だった、ということになります。

もし今後、仮にです。村田製作所がリチウムイオン電池を黒字転換させ、かつ、次世代電池(全固体電池)でも成功をおさめるなら、巨視的に長いスパンで見て「ソニーはモルモットの役割だった」と言えるでしょう。しかし、それでもいいから "人のやらないことをやれ" というのが、ソニー創業者である井深大氏の教えでした。それを改めて思い返しました。

2017年1月5日から8日の日程で、米・ラスベガスでCES(セス)が開催されました。ここでソニーの平井社長は有機ELテレビへの再参入を発表しました。ブラビア A1E シリーズで、画面は 77/65/55型の3種類(4K)です。ユニークなのは「画面そのものから音を出す」機能があることです。有機ELだからこそできた、とありました。もちろん有機ELディスプレイ(パネル)は他社から調達するそうです。

このブログ記事で「ソニーは映像と音響に関するビジネスからは撤退しない会社と思っていたが、有機ELディスプレイからは撤退してしまった」との主旨を書きました。確かに有機ELディスプレイからは撤退したのですが、有機ELテレビのビジネスは中断しただけであり、撤退はせずに再参入したということでしょう。

しかも新しい有機ELテレビは「映像と音響を一体化させた」製品であり、スピーカーなしでちゃんとステレオ・サウンドが出る。いかにもソニーらしいし、誰もやらないことをやるというソニー・スピリットの発揮に見えます。有機ELテレビに再参入ということより、未踏の世界に挑戦した(している)ことの方が大切でしょう。これからのソニーに期待したいと思います。

このブログの本文に、村田製作所がソニーのリチウム電池事業を買収することを書きました。買収は2017年4月に完了する見込みです。一方、2017年2月3日付の日本経済新聞に、サムスン電子が村田製作所とリチウム電池の調達交渉中とありました。これには本文にも書いた Galaxy Note7 の発火事故が関係しています。日経新聞の記事を以下に引用します。

村田製作所のリチウム電池事業の買収と、Galaxy Note7 の発火事故の経緯を時間を追って書くと以下のようになります。

もし仮に、サムスン電子が村田製作所からリチウムイオン電池を調達することになると、村田製作所は大手供給先を確保することになります。これは赤字続きだった旧ソニーのリチウムイオン電池事業を立て直す上で大きなプラス要因になるでしょう。ソニーはアップルの最新スマホの受注を逃したわけであり(本文参照)、それ挽回する商談です。サムスンとの取引で利益が出るかどうかは分かりません。サムスンは厳しい品質基準を突きつけてくるはずだし、競争相手が韓国・香港企業では価格的にも厳しいでしょう。しかし一般に生産規模の拡大はリチウムイオン電池の部材調達コストを下げるので、事業全体としてはプラスになることは間違いないと思います。

こういう言い方は不謹慎かもしれませんが、村田製作所がソニーのリチウムイオン電池事業を買収した直後に起こったサムソン製品の発火問題は、結果として村田製作所にとってラッキーだったと言うしかないでしょう。しかも、発火事故の当事者の一つであるアンプレックス・テクノロジーは TDK の子会社であり、その TDK は電子部品事業において村田製作所の最大のライバルメーカーなのです。またサムスン電子にとって「ソニーからリチウムイオン電池を調達するのはハードルが高いが、村田製作所からだとやりやすい」ということが当然考えられるでしょう。

急激に技術が進歩していくエレクトロニクス業界においては何が起きるか分からない例として、日経新聞の記事を読みました。

村田制作所によるソニーの電池事業の買収は、少々遅れて2017年9月1日に完了し

ました。

| リチウムイオン電池とノーベル賞 | |||

| リチウムイオン電池とモルモット精神 |

の二つです。No.39はリチウムイオン電池を最初に作り出した旭化成の吉野氏の発明物語、No.110はそのリチウムイオン電池の製品化(量産化)に世界で初めて成功した、ソニーの西氏の話でした。

そのソニーですが、リチウムイオン電池から撤退することを先日発表しました。その新聞記事を振り返りながら、感想を書いてみたいと思います。No.110にも書いたのですが、ソニーのリチウムイオン電池ビジネスの事業方針はブレ続けました。要約すると次の通りです。

| ◆ | 盛田社長・岩間社長・大賀社長時代(1971-1995)

| |||||

| ◆ | 出井社長時代(1995-2000)

| |||||

| ◆ | 安藤・中鉢・ストリンガー社長時代(2000-2012)

| |||||

| ◆ | 平井社長時代(2012-)

|

この詳しい経緯は、No.110「リチウムイオン電池とモルモット精神」に書きました。こういった事業方針の "ブレ" が過去にあり、そして今回の発表となったことをまず押さえておくべきだと思います。

(site : www.sony.co.jp)

撤退の発表、村田製作所への事業売却

2016年7月28日、ソニーはリチウムイオン電池から撤退を発表しました。それを報じた日本経済新聞の記事から引用します。以下、アンダーラインは原文にはありません。

(日本経済新聞 1面記事) |

高性能2次電池の重要性は誰もが理解できるわけです。スマホや電気自動車は言うに及ばず、ロボットやドローンが21世紀に真に普及するかどうかの重要な鍵は "電池" です。ソニーの経営陣も存続させるかどうか迷ったでしょう。しかし存続するためには投資をしなければならないが、その投資は "非中核事業" と位置づけてしまった以上、優先度の観点から難しいということだと思います。「関連記事11面に」とあるように、日本経済新聞の11面に解説記事がありました。

(日本経済新聞 11面記事) |

記事の中に「パソコン向けの電池で過熱・発火の問題が発生して」とあるのは、2006年のことです。ソニー製リチウムイオン電池の不具合により、米国を含むパソコンメーカが回収を余儀なくされまた。

リチウムイオン電池の過熱・発火事故というと、ソニーの事業売却の発表があった1ヶ月後の 2016年9月2日、韓国サムスン電子は、Galaxy Note7の回収を発表しました。グループ会社であるサムスンSDIが製造したリチウムイオン電池の発火事故が報告されたからです。対象となる台数は全世界で250万台といいます。ソニーの撤退の理由の一つとして「サムスンSDIなど韓国勢との競争が激化して」と日経の記事にあったのですが、ほかならぬそのサムスンSDIが問題を起こしたわけです。

振り返ってみると、2016年1月にも パナソニック製の一部の電池に、最悪の場合は発火の危険性があることが判明し、東芝のノートパソコンなどの該当機種が回収されました。ソニーの2006年の事故以来、消費者向け製品の回収事件はこれだけでなく、もっとあったと記憶しています。

リチウムイオン電池の安全性については、当初からの課題だったわけです。No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」の「補記4」に、ソニーで世界初の製品化を主導した西氏が「開発をためらった」という話を書きましたが、それはつまり安全性に懸念があったからです。ソニーが1991年に最初に製品化してから既に25年が経過しました。25年もたってまだ安全性の問題が解決できないのかと思ってしまいますが、この25年の間、リチウムイオン電池に求められ続けたのはコンパクト化・大容量化・低コスト化です。これらの市場の要求と安全性の両立が非常に難しいようです。この課題を根本的に解決するのが、日本経済新聞の記事にある「全固体電池」です。

「全固体電池」とは、電池の電解質に固体を使う電池です。リチウムイオン電池は、正極、負極、正極と負極の間の電解質、正極と負極を分離するセパレータから構成されていますが、現在の電池は電解質に有機溶媒液を使っています。このため液漏れのリスクがあり、最悪の場合は過熱から発火事故につながったりします。この電解質を固体(たとえばリチウムイオンを伝導できるセラミックス)で置き換えるのが全固体電池です。現在、各社が開発を競っていて、試作品も作られています。

とにかく、村田製作所への事業譲渡は決まりました。村田製作所に果たして成算はあるのかどうか。上の引用における「生産技術」と「全固体電池」がキーワードのようです。これについて日本経済新聞・京都支社の太田記者が、村田製作所の立場から解説を書いていました(村田製作所は京都が本社です)。

|

村田製作所の経営陣の判断を日経の記事から要約すると、以下のようになるでしょう。

| ◆ | 村田製作所の生産技術と生産管理のノウハウをもってすると、現在のソニーのリチウムイオン電池事業は黒字化できる。 | ||

| ◆ | ソニーの「全固体電池」の研究は優れている。村田製作所が持つセラミックコンデンサの積層技術とを合わせて、次世代の「全固体電池」を新事業に育てられる。 |

の2点です。この村田製作所の経営陣の判断が正しいかどうかは分かりませんが、リチウムイオン電池を研究中という村田製作所にとっては、一気にエネルギービジネスに進出するチャンスと見えたのでしょう。村田製作所はまだ電池の生産ラインさえ持っていない段階です。

しかし「全固体電池」は世界的にみても試作レベルであり、量産技術が確立しているわけではありません。現在のリチウムイオン電池より安全性で上回ったとしても、大容量・コンパクト・コストのすべてで上回わらないと製品化はできないわけで、これは並大抵ではないと思います。従って、少なくとも現在のリチウムイオン電池が韓国勢と競争できるレベルになるのが必須条件でしょう。村田製作所の経営陣は、これが可能だと判断したと考えられます。

技術評論家の見方

ソニーが電池事業を村田製作所に売却する発表を受けて、技術評論家の志村幸雄氏がコラムを書いていました。以下にコラムの感想とともに引用します。アンダーラインは原文にはありません。

|

ソニーは1991年、リチウムイオン電池を世界で初めて製品化(量産技術を確立)しました。しかし、このブログの最初に書いたように、その後のソニーの電池ビジネスの方針はブレ続けたわけです。2012年末から2013年にかけて(現・平井社長の時代)は、一度、電池ビジネスの売却を検討しています。志村氏が言うように「長らく市場で先導的な役割を果たしてきた」のかどうか、それは疑問でしょう。志村氏のコラムを続けます。

|

志村氏の指摘は、ソニーの電池事業の売却の要因は「技術力の低下」ではないかということであり、その象徴が「米アップル社の iPhone 最新機種への採用を逸した」ことだというわけです。この iPhone 最新機種とは、2016年9月8日に発表された iPhone7 /7 Plusのことでしょう。

|

志村氏が「リチウムイオン電池は伸びしろのある技術領域」というのは全くのその通りだと思います。上に書いたように、ソニーもパナソニックもサムスンSDIも問題を起こしている。それだけ難しい技術領域であり、逆にいうと未開拓技術がある領域なのです。

一方、志村氏が「ソニーは今回の決定にあたって、リチウムイオン電池の市場性を過小評価してはいなかったか」と書いているのは、ハズレていると思います。リチウムイオン電池の市場性は誰もが理解できるからです。ドローンをとってみても、積載重量を増やして長時間の飛行を可能にするには、電池の大容量化(かつコンパクト化)が必須です。ドローンが真に21世紀の大産業になるかどうかは、電池にかかっているわけで、これは素人でも理解できます。

そもそも "経営判断" というのは、

| ◆ | 誰しも将来性を疑っている分野ではあるが、事業の成長を見越して経営資源を投入する | ||

| ◆ | 誰しも成長領域だと思っているが、経営資源を別領域に集中させるために、あえて撤退する |

のどちらかです。「誰もが将来性を疑っている分野から撤退」したり、「誰もが成長分野と思っている事業に経営資源を投入」するのは、どの企業でもやっている "普通の事業の進め方" であって、経営判断と言うには "おこがましい" わけです。

ソニーの「リチウムイオン電池からの撤退」が正しい経営判断かどうかは分かりませんが、少なくとも "経営判断" と言うに値することは確かでしょう。「誰もが成長領域だと思っているが、あえて撤退する」のだから・・・・・・。志村氏のコラムは次のように結ばれています。

|

以降は、ソニーのリチウムイオン電池からの撤退についての感想です。

継続発展の難しさ

ソニーの電池ビジネス売却のニュースを読んで思うのは、新事業を創出し、かつそれを発展させることの難しさです。No.110「リチウムイオン電池とモルモット精神」に書いたように、いわゆる「モルモット精神」を発揮して世界で初めてリチウムイオン電池の量産技術を確立したのがソニーでした。しかし、そうして新事業を創出したあとの第2ステップが問題です。

第2ステップで必要なのは、参入してくる企業とのグローバルな競争に勝つことと、次世代技術への開発投資です。競争を勝ち抜くためにはコスト優位性が必須であり、そこでは生産技術や生産管理が大きなポイントになります。しかしこの領域は、新事業を創出するマインドや人材とは必ずしも同じではない。

またコスト優位性を確立できたとして、そこで得た利益を次世代技術の研究開発に投資する必要がありますが、「今成功しているのに、あえてリスクをとる必要があるのか」という意見が上層部から出てきます。

ソニーでリチウムイオン電池の製品化をした西氏によると、ソニーが角型リチウムイオン電池(携帯電話やノートPC用)に出遅れたのは「丸型で儲かっているのだから、あえてリスクをとる必要はない」という、当時の事業部長の反対だそうです(No.110「リチウムイオン電池とモルモット精神」の「補記1」参照)。リスクを恐れて保身に走る上層部の "不作為" がビジネスの足を引っ張るわけです。丸型・角型の件は、リチウムイオン電池の歴史全体からすると小さな件かもしれませんが、一つの典型例だと考えられます。

第2ステップでも成功するには、第1ステップ以上のハードルがある。そういうことを思いました。

ブレ続けた経営方針

最初に書いたように、ソニーのリチウムイオン電池ビジネスについての経営方針はブレ続けたわけです。自動車用電池については、1990年代に日産自動車のEVに電池を供給しながら、そこから撤退し、2000年代後半に再参入を表明したもののそれを実現させず、2012~2013年には電池ビジネス全体の売却を検討し、それを撤回する、といったブレようです。志村氏のコラムに「腰の引けた対応」とありましたが、それは今に始まったことではなく "歴史" があるのです。

こうなると、優秀な人材の継続的な確保は困難でしょう。たとえば自動車用電池に参入するときには、モバイル用電池の世界初の製品化を行った優秀な人材を投入したはずです。自動車メーカの安全に対する要求はモバイル用とは比較にならないぐらい厳しいからです。しかしそのビジネスから撤退してしまう・・・・・・。中核となっていた技術者は「やってられない」と思ったでしょう。2012~2013年に撤退の検討をしたときには、もうこれで終わりと、多くの志がある技術者が思ったはずです。競合他社に移籍した人も多いのではないか。転職のオファーは国内外を含め、いくらでもあったでしょう。ソニーでリチウムイオンをやってるのだから。

リチウムイオン電池のような "奥深い" 技術領域については、志のある優秀な研究者、技術者、人材の継続的な確保が必須だと思います。それには、電池を会社のコア事業と位置づける一貫した経営方針が大前提となるはすです。

"世界初" から撤退する意味

技術評論家の志村氏が指摘しているように、ソニーは「自らが作り出した世界初の製品」について、撤退や中断の判断をしています。

| ・ | AI型ロボット(AIBO) | ||

| ・ | 有機ELテレビ | ||

| ・ | リチウムイオン電池 |

の3つです。AI型ロボット(AIBO)については、No.159「AIBOは最後のモルモットか」、No183「ソニーの失われた10年」に書いた通りです。2006年に撤退し、2016年に再参入を発表しました。

この3つとも、ソニーが初めて製品化したのみならず、「誰もが今後伸びるだろう、重要だろうと思える領域」であるのが特徴です。もちろん、先ほど書いたように「伸びる領域だが、経営資源をコアビジネスに集中させるために撤退・中断する」という意志決定はありうるわけです。

ここで不思議なのは、有機ELテレビの表示装置である「有機ELディスプレイ(パネル)」です。

ソニーという会社は「映像と音響に関するビジネスをコアだと位置づけていて、そこからは撤退しない会社」だと思っていました。テレビ、ウォークマン、ビデオ、デジタル・カメラ、画像センサー、放送局用の映像装置、ゲーム機、映画などです。最新の製品でいうと、VR(仮想現実)機器もそうでしょう。「映像と音響」はソニーの "祖業" ともいえるもので、だからコアなのです。この定義からすると、AI型ロボット(AIBO)とリチウムイオン電池は「コア領域ではない」と言えないこともない。

| |||

|

ソニーの11型有機ELテレビ XEL-1。2007年12月発売。2010年1月生産終了。

(site : www.sony.co.jp)

| |||

困ってしまった日本の有機EL材料メーカ(出光興産など)や製造装置メーカ(キヤノントッキなど)は、韓国メーカとの提携を進め、現在、有機ELディスプレイはLG電子(テレビ向け)とサムスン電子(スマホ向け)の独壇場です。

リチウムイオン電池からの撤退を報じた日経新聞に「画像センサーなどに集中する」とありました。「映像の入り口」が画像センサー(イメージセンサー)です。では「映像の出口」であるディスプレイはどうなのか。それはコア事業ではないのか。もちろん液晶テレビの建て直しに資源集中するためなどの経営判断なのでしょうが、不可解感は否めません。

人のやらないことをやるのが "ソニー・スピリット" だとすると、リチウムイオン電池、AIBO、有機ELディスプレイには、それを開発した技術者の "誇り" と "思い" が込められているはずです。自分たちこそ "ソニー・スピリット" の体現者だという・・・・・・。その世界初のビジネスからの撤退は、当然、人材の流出を招くでしょう。No.55「ウォークマン(2)」で引用しましたが、元ソニーの辻野晃一郎氏(VAIO開発責任者)は「未踏の領域に足を踏み入れて全く新しいものを生みだそうというソニーのスピリット」を踏まえて、次のように語っています。

|

VAIOは斬新な機能をもったパソコンだったのは確かですが、パソコンそのものは世界初でも何でもありません。パソコンの開発責任者でさえこうなのだから、世界初の製品(リチウムイオン電池、AIBO、TVに使える中大型の有機ELディスプレイ)を作り出した技術者は、辻野氏のような思いが人一倍強いのではないでしょうか。撤退することは、"ソニーという生き方" をしてきた、その人たちの存在理由を否定することになるでしょう。

ソニー・スピリット

リチウムイオン電池の話に戻ります。紹介した志村氏のコラムの最後に、ソニーは世に言う「モルモット企業」から「日和見企業」に転じたと、手厳しいことが書いてありました。

ソニーが、当時発明されたばかりのリチウムイオン電池の製品化に乗り出したのは1987年です(No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」の「補記4」参照)。2017年3月に村田製作所への事業譲渡が完了するとしたら、ソニーのリチウムイオン電池事業の生命は30年だった、ということになります。

もし今後、仮にです。村田製作所がリチウムイオン電池を黒字転換させ、かつ、次世代電池(全固体電池)でも成功をおさめるなら、巨視的に長いスパンで見て「ソニーはモルモットの役割だった」と言えるでしょう。しかし、それでもいいから "人のやらないことをやれ" というのが、ソニー創業者である井深大氏の教えでした。それを改めて思い返しました。

| 補記1 |

| |||

|

SONY AE1シリーズと平井CEO

- CES 2017 にて - (site : www.phileweb.com) | |||

このブログ記事で「ソニーは映像と音響に関するビジネスからは撤退しない会社と思っていたが、有機ELディスプレイからは撤退してしまった」との主旨を書きました。確かに有機ELディスプレイからは撤退したのですが、有機ELテレビのビジネスは中断しただけであり、撤退はせずに再参入したということでしょう。

しかも新しい有機ELテレビは「映像と音響を一体化させた」製品であり、スピーカーなしでちゃんとステレオ・サウンドが出る。いかにもソニーらしいし、誰もやらないことをやるというソニー・スピリットの発揮に見えます。有機ELテレビに再参入ということより、未踏の世界に挑戦した(している)ことの方が大切でしょう。これからのソニーに期待したいと思います。

(2017.1.6)

| 補記2 |

このブログの本文に、村田製作所がソニーのリチウム電池事業を買収することを書きました。買収は2017年4月に完了する見込みです。一方、2017年2月3日付の日本経済新聞に、サムスン電子が村田製作所とリチウム電池の調達交渉中とありました。これには本文にも書いた Galaxy Note7 の発火事故が関係しています。日経新聞の記事を以下に引用します。

|

村田製作所のリチウム電池事業の買収と、Galaxy Note7 の発火事故の経緯を時間を追って書くと以下のようになります。

| ◆ | 2016年7月28日 ソニーはリチウムイオン電池事業を村田製作所に売却すると発表。 | ||

| ◆ | 2016年8月19日 サムスン電子がGalaxy Note7 を発売。その直後から発火事故が相次いだ。 | ||

| ◆ | 2016年9月2日 サムスン電子が Galaxy Note7 の全世界での出荷と販売を停止。販売済みの250万台を回収へ。それまでの発火事後は35件と報告された。 | ||

| ◆ | 2017年1月23日 サムスン電子は発火事故の原因がバッテリーにあったと最終的に発表。バッテリーの供給会社はサムスンSDIとアンプレックス・テクノロジー(Amperex Technology Limited = ATL。香港)であるが、それぞれ別の原因であるとされた(報告で供給会社の名称は伏せられていた)。なお、アンプレックス・テクノロジーは日本のTDKが2005年に買収しており、TDKの子会社である。 | ||

| ◆ | 2017年2月3日 日本経済新聞が「サムスン電子が村田製作所とリチウム電池の調達を交渉」と報道。 |

もし仮に、サムスン電子が村田製作所からリチウムイオン電池を調達することになると、村田製作所は大手供給先を確保することになります。これは赤字続きだった旧ソニーのリチウムイオン電池事業を立て直す上で大きなプラス要因になるでしょう。ソニーはアップルの最新スマホの受注を逃したわけであり(本文参照)、それ挽回する商談です。サムスンとの取引で利益が出るかどうかは分かりません。サムスンは厳しい品質基準を突きつけてくるはずだし、競争相手が韓国・香港企業では価格的にも厳しいでしょう。しかし一般に生産規模の拡大はリチウムイオン電池の部材調達コストを下げるので、事業全体としてはプラスになることは間違いないと思います。

こういう言い方は不謹慎かもしれませんが、村田製作所がソニーのリチウムイオン電池事業を買収した直後に起こったサムソン製品の発火問題は、結果として村田製作所にとってラッキーだったと言うしかないでしょう。しかも、発火事故の当事者の一つであるアンプレックス・テクノロジーは TDK の子会社であり、その TDK は電子部品事業において村田製作所の最大のライバルメーカーなのです。またサムスン電子にとって「ソニーからリチウムイオン電池を調達するのはハードルが高いが、村田製作所からだとやりやすい」ということが当然考えられるでしょう。

急激に技術が進歩していくエレクトロニクス業界においては何が起きるか分からない例として、日経新聞の記事を読みました。

(2017.2.7)

| 補記3 |

村田制作所によるソニーの電池事業の買収は、少々遅れて2017年9月1日に完了し

ました。

|

(2017.9.3)

No.187 - メアリー・カサット展 [アート]

今回は、横浜美術館で開催されたメアリー・カサット展の感想を書きます。横浜での会期は 2016年6月25日 ~ 9月11日でしたが、京都国立近代美術館でも開催されます(2016年9月27日 ~ 2016年12月4日)。

メアリー・カサットの生涯や作品については、今まで3つの記事でとりあげました。

の3つです。また次の2つの記事ですが、

No.93では、カサットの愛犬を抱いた女性の肖像画を引用し、またNo.111では、ドガが描いた「メアリー・カサットの肖像」と、その絵に対する彼女の発言を紹介しました。これら一連の記事の継続になります。

浮世絵版画の影響

今回の展覧会の大きな特徴は、画家・版画家であるメアリー・カサット(1844-1926)の "版画家" の部分を念入りに紹介してあったことです。カサットの回顧展なら当然かもしれませんが、今まで版画をまとまって見る機会はなかったので、大変に有意義な展覧会でした。

彼女が版画を制作し始めたのは日本の浮世絵の影響ですが、その浮世絵の影響はまずドガ(1834-1917)との交流から始まりました。カサットがドガに最初に出会ったのは1877年(33歳)です。その時点でドガ(43歳)は、モネやマネやといった初期印象派の仲間でも熱心な日本美術愛好家でした。横浜美術館の主席学芸員の沼田英子氏は、メアリー・カサット展の図録の解説「メアリー・カサットと日本美術」で、次のような主旨の解説しています。

・・・・・・・・

カサットの『桟敷席にて』にみられるような、人物をクローズアップして遠景との関係を際立たせる手法は、ドガが広重などの浮世絵から想を得て、オペラのオーケストラやカフェ・コンセールの場面に用いたものと類似しています。

また『海辺で遊ぶ子供たち』のように場面を俯瞰的にとらえ、地面や床面を "地" のようにして人物を浮き上がらせる構図は、ドガがバレエのレッスン場面でよく用いているものです。ドガはそれを浮世絵の室内表現から着想したと考えられています。─── そう言えばカサットの『青い肘掛け椅子の少女』も室内を俯瞰的な構図で描いていました(No.87「メアリー・カサットの少女」、No.125「カサットの少女再び」参照)。

ドガは1886年の印象派展に沐浴する裸婦のパステル画を出品してセンセーションを起こしました。西洋画の伝統での裸婦は、神話の女神として描かれていたからです。しかし浮世絵では、半裸の女性が行水をする場面や髪を梳る場面はよく描かれていた画題です。ドガはこれを取り入れ、普通の女性が沐浴する一瞬を覗き見たような視点で描きました。そしてカサットも、タオルで体を拭くセミヌードの女性や、髪を整える女性の姿を描いています。

さらにドガは、西洋銅版画の技法を使って絵画的な版画を作る試みを始めていましたが、カサットもドガにさそわれ、ドガの版画の道具とプレス機を借りて版画を制作しました。

・・・・・・

以上のように、カサットはまずドガを通して浮世絵版画の影響を受けたのですが、版画家・カサットの誕生にとって決定的だったのは、1890年にパリで開かれた日本版画展でした。

版画家:メアリー・カサット

1890年4月25日から5月22日まで、パリのエコール・デ・ボザール(国立美術学校)で「日本版画展」が開催されました。カサットが46歳になる直前のころです。

カサットは少なくとも2回「日本版画展」を見に行った、1回はドガと一緒に(4月25日)、1回はベルト・モリゾと一緒に(5月7日)というわけです。会期は5月22日までなので、さらに行ったことも十分に考えられるでしょう。

彼女はこの「日本版画展」を見た後、すぐに多色版画の制作に取りかかり、1891年に25部限定の10点組の銅版画を完成させました。いずれもパリの女性の日常生活のシーンをとらえたものです。近代版画の傑作ともいうべき作品ですが、メアリー・カサット展ではこの10点の版画が全部展示されていました。今回の展覧会の "目玉展示" と言っていいと思います。

その、10点組の多色銅版画ですが、以前の記事で紹介した作品を含めて3点だけをあげます。

No.87「メアリー・カサットの少女」でも紹介した『仮縫い』という作品です。No.87ではタイトルを『着付け』としましたが、英語題名は『The Fitting』なので『仮縫い』がより適当でしょう。用いられた技法はドライポイントとアクアチントです。ドライポイントで銅版に直接線を描き、アクアチントで作った版で色をつけるという技法です(この記事の末尾の銅版画の説明参照)。

この版画の女性の姿態、ポーズで直感的に思い出すのは、喜多川歌麿や鈴木春信の浮世絵作品です。歌麿の作例を次にあげます。カサットは、こういったタイプの浮世絵を踏まえて制作したのだと思います。

次の『沐浴する女性』は、No.86「ドガとメアリー・カサット」の「補記」で紹介したように、ドガが「女性にこれほどみごとな素描ができるとは、認めるわけにはいかない」と評したものです。この作品もドライポイントとアクアチントで制作されています。No.86では『化粧』としましたが、英語題名は「Woman bathing = 沐浴する女性」です。

次の『ランプ』は、ソフトグランド・エッチングとドライポイント、アクアチントが使われています。まず紙に下絵を描き、ソフトグランド・エッチングで輪郭線をなぞって版を作る(この記事の末尾の銅版画の説明参照)。細部はドライポイントで直接描き、さらにアクアチントの版で色を付けるという作り方です。

いずれの作品でも目立つのは線の美しさです。版画なので陰影は(ほとんど)なく、線だけで女性の仕草の美しさやふくよかさを表現しています。ドガが感嘆するのも分かります。

デッサンの技量

もちろん版画家・カサットの作品は、浮世絵版画の影響で作られたものだけではありません。伝統的な西洋銅版画の技法、デッサン、絵のモチーフで作られたものも多いわけです。その例が「メアリー・カサット展」の出口付近に展示されていたドライポイントの12作品です。その中の一つが次の版画です。

こういった版画作品は "モノトーンの小品" なので、油絵の大作が並んだ中に展示されると見過ごすことが多いと思うのですが、この12作品は必見です。とにかく、カサットのデッサンの技量が優れていることが直感できます。ドライポイントは、銅版の表面をニードルで直接に線刻する技法です。もちろん紙に鉛筆などで素描を何枚か描き、構想を固めたところで銅版にとりかかるのでしょうが、線刻のやり直しはできません。的確な線の集まりで対象をとらえるメアリー・カサットの技量に感心しました。

デッサンの技量に関係すると思うのですが、油絵や版画にかかわらず、カサット作品には「難しいアングルから顔を描いた」ものがいろいろあることに気づきました。実は『バルコニーにて』という油絵作品の音声ガイドで、そう指摘していたのです。

「難しいアングル」とは、顔を上方から見下ろしたり、下方から見上げたり、また斜め後ろ方向から捉えたりといったアングルです。上に引用した『ランプ』や『ソファに腰掛けるレーヌとマーゴ』のマーゴ(少女)がまさにそうで、普通の絵画・版画作品にはあまりないような方向から女性の顔をとらえています。この記事の最初に掲げた展覧会のポスターになっている『眠たい子どもを沐浴させる母親』の母親もそうでした。

『バルコニーにて』は、カサットがパリに定住する前、スペイン滞在中に描いた作品です。つまり彼女は若い時からそういう "チャレンジ" をしていたようで、また自分の素描の技術に自信があったのでしょう。

なお『バルコニーにて』は、ゴヤの『バルコニーのマハたち』を連想させます。そのゴヤの絵を踏まえて、マネは『バルコニー』を描きました(ベルト・モリゾが描かれている有名な作品)。カサットも絵画の伝統をしっかりと勉強した画家だということが分かります。

母と子

メアリー・カサットというと "母と子" を描いた一連の作品で有名です。上に引用した銅版画『ソファに腰掛けるレーヌとマーゴ』も、そのテーマです。では、なぜ母と子のモチーフなのか。それは、西洋絵画の伝統(=聖母子像)の影響だと思っていました。もちろん「母と子」は最も根源的な人間関係であり、また画家・カサットを常に支援してくれた母親との関係も影響しているのでしょう。

しかし、女性、子ども、母と子などのモチーフは、当時の女性画家に暗黙に "許された" 画題でした。カサットの友人であるベルト・モリゾの画題もそうです。このことについて、横浜美術館の主席学芸員の沼田氏は、次のように解説していました。

我々は「母親が子どもを(母乳で)育てるのはあたりまえ」と思ってしまうのですが、それは現代人の感覚なのです。その感覚で19世紀のパリを(ヨーロッパを)想像してはいけない。カサットの「母と子」の絵には、二人がいかにも親密な状況にある一瞬を捉えた絵が多いのですが、それは当時としては "社会的な意味のある絵画" だったのでしょう。

そして、今回のメアリー・カサット展でもう一つ示してあったのは「母と子」というテーマについての浮世絵版画の影響です。日常生活における母と子のなにげない情景、母の愛情溢れるしぐさという画題は、実は浮世絵にしばしばあるのですね。そのテーマの歌麿の作例と、カサットの「10点組の多色銅版画」からの一枚を引用します。なるほど、そういう面もあるのかと思いました。

母子関係が大切だという当時の社会の動きや、浮世絵版画からの影響があるのでしょうが、やはりカサットは西洋絵画の伝統=聖母子を意識して描いたと思ったのが、次の油絵による作品です。

この絵を見て直感的に思うのは、西洋絵画の伝統的なモチーフである「聖母子と洗礼者ヨハネ」との類似性です。もちろん、その画題で最も有名なのはルーブル美術館にあるラファエロの作品です(いわゆる "美しき女庭師")。パリ在住のカサットは何回となく見たはずです。「家族」という絵は、このルーブルのラファエロを踏まえて描かれているのではないでしょうか。

カサット作品を見ると、どっしりした三角形の左右対称的な構図です。ドガやカサットは、浮世絵版画から学んだとされる "左右非対称で、モチーフを画面の縁で切断するような構図" の絵をいろいろ描いていますが、それとは全くの対極にある伝統的な描き方です。ただし伝統的だけではありません。多視点描法というと大げさですが、この絵には二つの視点が混在しています。母と男の子と後の風景は、少し上から見下ろす視点です。一方、女の子は真横からの視点で描かれている。女の子は「母と男の子」とは少し違った存在であることを暗示しているようです。こういうところも「聖母子と洗礼者ヨハネ」を想起させる。

メアリー・カサット展の解説で、女の子が差し出しているカーネーションは受難の象徴とありました。確かにそうなのでしょうが、もっと納得性の高い解釈は、このカーネーションが洗礼者ヨハネのアトリビュート(持物)である「十字架の形をした杖」を踏まえているということです。この絵で唯一のストレートな直線がそう感じさせます。この絵が古典と現代をミックスさせ、それを貫く "永遠なるもの" を表現しようとしたことは明白だと思います。

ちなみに『家族』は、ワシントン・ナショナル・ギャラリーが所蔵している『舟遊び』(No.87「メアリー・カサットの少女」で画像を引用)を連想させます。『家族』が "聖母子と洗礼者ヨハネ" を踏まえているとしたら、『舟遊び』は "聖家族" を思い起こさせるからです。

"版画家" と "母子像の画家" の接点とも言うべき「版画の母子像」もありました。『池の畔で』という作品です。

この版画も「現代版の聖母子像」といったおもむきがあります。独自の意志を感じるような子どもの表情も聖母子を連想させる。その子を母親が慈しみをこめて見つめています。

構図は斬新で、かなりのクローズアップで描かれています。『池の畔で』というタイトルなので、池の畔にたたずむ(ないしはベンチに腰掛けている)母子です。二人のクローズアップと、背景の池と木々を対比させる構図が印象的です。

ドライポイントとアクアチントで制作された版画です。母と子はドライポイントの線で陰影と立体を感じさせるように描いてあります。また背景の池と木々も、平面的ではあるものの、それなりに立体感を感じさせる表現です。

この作品は「10点組み多色版画」にみられる "線と平面で構成された浮世絵的な銅版画" とはまた違った、"西洋絵画的な銅版画" だと言えるでしょう。メアリー・カサットが作りあげた「独自の世界」であり、いい作品だと思いました。

メアリー・カサットは白内障のため視力が衰え、1910年代になるとパステル画がほとんどになり、1915年頃には絵画制作を断念したようです。版画や油絵を制作したのは1900年代までなのですが、その最後期の油絵で「母と子」を描いた作品が今回展示されていました。その作品を引用しておきます。

ボートを断ち切る構図や俯瞰的に水面を見る描き方は浮世絵の絵師が得意とした構図で、明らかにその影響だと思います。国立西洋美術館にモネの『舟遊び』という有名な絵がありますが、同じ発想です。

しかしカサットのこの絵の特徴は、右上から左端の中央、右下から左端の中央へと視線を誘導する、横向き三角形の伝統的な構図です。俯瞰的な構図にマッチするように、母親の顔を斜め上方から描いているのもカサット的です。水面に映った少女の足を描くという試みも光っている。少女の足もとに視線を誘導する構図になっています。そして何よりも、彼女が追求してきた「母と子」のテーマです。画家・メアリー・カサットの集大成とでも言うべき優れた作品だと思いました。

なお、今回の展示会にはありませんでしたが、極めて類似した画題で「人数を倍にした」絵をパリのプティ・パレ美術館が所蔵しているので、次に引用しておきます。この絵も、西洋画の伝統と浮世絵から学んだ構図をベースに母と子のテーマを描いた作品です。

シャトー・ド・ボーフレーヌ

ここからは補足です。メアリー・カサットは1894年(50歳)に、パリの北北西、約70kmにあるル・メニル・テリビュ村の "シャトー・ド・ボーフレーヌ" という館を購入し、毎夏はここで過ごすようになりました。上に引用した『ソファに腰掛けるレーヌとマーゴ』の二人のモデルはこの村の住人です。また『池の畔で』も館付近の光景です。彼女は1926年にボーフレーヌで亡くなり(82歳)、村の共同墓地に葬られました。現在、ル・メニル・テリビュには「メアリー・カサット通り」があり、カサットは村民の記憶に受け継がれています。

このル・メニル・テリビュ村のシャトー・ド・ボーフレーヌまで旅した記事が、NHKの日曜美術館のサイトに掲載されています。現地に行かないと分からない情報がいろいろと書かれていて、メアリー・カサットのことを知りたい人にとって必見のサイトです。

以下、シャトー・ド・ボーフレーヌの現在の写真(2014年時点)を掲載しておきます。引用元は「American Girls Art Club in Paris」というブログ・サイトです。

なお、カサットがシャトー・ド・ボーフレーヌに飾っていたセザンヌの「ラム酒の瓶がある静物」(ポーラ美術館蔵)という絵の話を、No.125「カサットの"少女"再び」の「補記」に書きました。

カサットが用いた銅版画技法

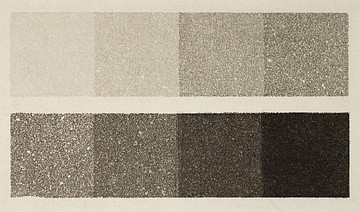

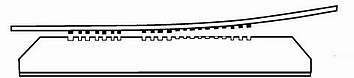

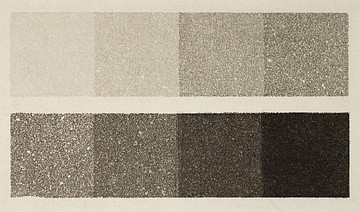

二つ目の補足です。メアリー・カサットが「10組の色刷り銅版画」で用いた銅版画の技法をまとめておきます。図は女子美術大学・版画研究室のホームページから引用しました。

アクアチント- 武蔵野美術大学のサイトより

(site : zokeifile.musabi.ac.jp)

メアリー・カサットの生涯や作品については、今まで3つの記事でとりあげました。

| ドガとメアリー・カサット | |||

| メアリー・カサットの「少女」 | |||

| カサットの「少女」再び |

の3つです。また次の2つの記事ですが、

| 生物が主題の絵 | |||

| 肖像画切り裂き事件 |

No.93では、カサットの愛犬を抱いた女性の肖像画を引用し、またNo.111では、ドガが描いた「メアリー・カサットの肖像」と、その絵に対する彼女の発言を紹介しました。これら一連の記事の継続になります。

| ||

|

メアリー・カサット展

横浜美術館

(2016年6月25日~9月11日)

絵は「眠たい子どもを沐浴させる母親」(1880。36歳。ロサンジェルス美術館蔵)

| ||

浮世絵版画の影響

| |||

| 1867年(23歳)に撮影されたメアリー・カサットの写真。彼女がパリに到着した、その翌年である。手にしているのは扇子のようである。フィリップ・クック「印象派はこうして世界を征服した」(白水社。2009)より。 | |||

彼女が版画を制作し始めたのは日本の浮世絵の影響ですが、その浮世絵の影響はまずドガ(1834-1917)との交流から始まりました。カサットがドガに最初に出会ったのは1877年(33歳)です。その時点でドガ(43歳)は、モネやマネやといった初期印象派の仲間でも熱心な日本美術愛好家でした。横浜美術館の主席学芸員の沼田英子氏は、メアリー・カサット展の図録の解説「メアリー・カサットと日本美術」で、次のような主旨の解説しています。

・・・・・・・・

カサットの『桟敷席にて』にみられるような、人物をクローズアップして遠景との関係を際立たせる手法は、ドガが広重などの浮世絵から想を得て、オペラのオーケストラやカフェ・コンセールの場面に用いたものと類似しています。

|

|

|

エドガー・ドガ 「オーケストラ席の楽師たち」 (1870/72) シュテーデル美術館 (フランクフルト) |

メアリー・カサット

「桟敷席にて」(1878) ボストン美術館 この絵はロンドンのコートールド美術館にあるルノワールを絵を踏まえて描かれたと想像するのだが、どうだろうか。

|

| |||

|

メアリー・カサット

「浜辺で遊ぶ子どもたち」(1884) ワシントン・ナショナル・ ギャラリー | |||

ドガは1886年の印象派展に沐浴する裸婦のパステル画を出品してセンセーションを起こしました。西洋画の伝統での裸婦は、神話の女神として描かれていたからです。しかし浮世絵では、半裸の女性が行水をする場面や髪を梳る場面はよく描かれていた画題です。ドガはこれを取り入れ、普通の女性が沐浴する一瞬を覗き見たような視点で描きました。そしてカサットも、タオルで体を拭くセミヌードの女性や、髪を整える女性の姿を描いています。

さらにドガは、西洋銅版画の技法を使って絵画的な版画を作る試みを始めていましたが、カサットもドガにさそわれ、ドガの版画の道具とプレス機を借りて版画を制作しました。

・・・・・・

以上のように、カサットはまずドガを通して浮世絵版画の影響を受けたのですが、版画家・カサットの誕生にとって決定的だったのは、1890年にパリで開かれた日本版画展でした。

版画家:メアリー・カサット

1890年4月25日から5月22日まで、パリのエコール・デ・ボザール(国立美術学校)で「日本版画展」が開催されました。カサットが46歳になる直前のころです。

|

| |||

|

日本版画展のポスター

(1890。パリ・国立美術学校) | |||

彼女はこの「日本版画展」を見た後、すぐに多色版画の制作に取りかかり、1891年に25部限定の10点組の銅版画を完成させました。いずれもパリの女性の日常生活のシーンをとらえたものです。近代版画の傑作ともいうべき作品ですが、メアリー・カサット展ではこの10点の版画が全部展示されていました。今回の展覧会の "目玉展示" と言っていいと思います。

| ちなみにこの展覧会では、銅版画の各種の技法を実物とともに解説した展示がありましたが、よい企画だと思います。その銅版画技法の中から、カサットの版画作品に使われている「ドライポイント」「エッチング」「ソフトグランド・エッチング」「アクアチント」の制作工程を、この記事の最後に掲載しておきます。 |

その、10点組の多色銅版画ですが、以前の記事で紹介した作品を含めて3点だけをあげます。

| ||

|

メアリー・カサット

「仮縫い」(1890/91)

アメリカ議会図書館

(site : www.loc.gov) | ||

No.87「メアリー・カサットの少女」でも紹介した『仮縫い』という作品です。No.87ではタイトルを『着付け』としましたが、英語題名は『The Fitting』なので『仮縫い』がより適当でしょう。用いられた技法はドライポイントとアクアチントです。ドライポイントで銅版に直接線を描き、アクアチントで作った版で色をつけるという技法です(この記事の末尾の銅版画の説明参照)。

この版画の女性の姿態、ポーズで直感的に思い出すのは、喜多川歌麿や鈴木春信の浮世絵作品です。歌麿の作例を次にあげます。カサットは、こういったタイプの浮世絵を踏まえて制作したのだと思います。

| ||

|

喜多川歌麿

青楼十二時 続 子の刻

川崎・砂子の里資料館

(大浮世絵展・2014 図録より) | ||

次の『沐浴する女性』は、No.86「ドガとメアリー・カサット」の「補記」で紹介したように、ドガが「女性にこれほどみごとな素描ができるとは、認めるわけにはいかない」と評したものです。この作品もドライポイントとアクアチントで制作されています。No.86では『化粧』としましたが、英語題名は「Woman bathing = 沐浴する女性」です。

| ||

|

メアリー・カサット

「沐浴する女性」(1890/91)

アメリカ議会図書館

| ||

次の『ランプ』は、ソフトグランド・エッチングとドライポイント、アクアチントが使われています。まず紙に下絵を描き、ソフトグランド・エッチングで輪郭線をなぞって版を作る(この記事の末尾の銅版画の説明参照)。細部はドライポイントで直接描き、さらにアクアチントの版で色を付けるという作り方です。

| ||

|

メアリー・カサット

「ランプ」(1890/91)

アメリカ議会図書館

| ||

いずれの作品でも目立つのは線の美しさです。版画なので陰影は(ほとんど)なく、線だけで女性の仕草の美しさやふくよかさを表現しています。ドガが感嘆するのも分かります。

デッサンの技量

もちろん版画家・カサットの作品は、浮世絵版画の影響で作られたものだけではありません。伝統的な西洋銅版画の技法、デッサン、絵のモチーフで作られたものも多いわけです。その例が「メアリー・カサット展」の出口付近に展示されていたドライポイントの12作品です。その中の一つが次の版画です。

| ||

|

メアリー・カサット

「ソファに腰掛けるレーヌとマーゴ」 (1902。58歳)

アメリカ議会図書館

| ||

こういった版画作品は "モノトーンの小品" なので、油絵の大作が並んだ中に展示されると見過ごすことが多いと思うのですが、この12作品は必見です。とにかく、カサットのデッサンの技量が優れていることが直感できます。ドライポイントは、銅版の表面をニードルで直接に線刻する技法です。もちろん紙に鉛筆などで素描を何枚か描き、構想を固めたところで銅版にとりかかるのでしょうが、線刻のやり直しはできません。的確な線の集まりで対象をとらえるメアリー・カサットの技量に感心しました。

デッサンの技量に関係すると思うのですが、油絵や版画にかかわらず、カサット作品には「難しいアングルから顔を描いた」ものがいろいろあることに気づきました。実は『バルコニーにて』という油絵作品の音声ガイドで、そう指摘していたのです。

| ||

|

メアリー・カサット

「バルコニーにて」(1873。29歳)

フィラデルフィア美術館

| ||

「難しいアングル」とは、顔を上方から見下ろしたり、下方から見上げたり、また斜め後ろ方向から捉えたりといったアングルです。上に引用した『ランプ』や『ソファに腰掛けるレーヌとマーゴ』のマーゴ(少女)がまさにそうで、普通の絵画・版画作品にはあまりないような方向から女性の顔をとらえています。この記事の最初に掲げた展覧会のポスターになっている『眠たい子どもを沐浴させる母親』の母親もそうでした。

『バルコニーにて』は、カサットがパリに定住する前、スペイン滞在中に描いた作品です。つまり彼女は若い時からそういう "チャレンジ" をしていたようで、また自分の素描の技術に自信があったのでしょう。

なお『バルコニーにて』は、ゴヤの『バルコニーのマハたち』を連想させます。そのゴヤの絵を踏まえて、マネは『バルコニー』を描きました(ベルト・モリゾが描かれている有名な作品)。カサットも絵画の伝統をしっかりと勉強した画家だということが分かります。

母と子

メアリー・カサットというと "母と子" を描いた一連の作品で有名です。上に引用した銅版画『ソファに腰掛けるレーヌとマーゴ』も、そのテーマです。では、なぜ母と子のモチーフなのか。それは、西洋絵画の伝統(=聖母子像)の影響だと思っていました。もちろん「母と子」は最も根源的な人間関係であり、また画家・カサットを常に支援してくれた母親との関係も影響しているのでしょう。

しかし、女性、子ども、母と子などのモチーフは、当時の女性画家に暗黙に "許された" 画題でした。カサットの友人であるベルト・モリゾの画題もそうです。このことについて、横浜美術館の主席学芸員の沼田氏は、次のように解説していました。

|

我々は「母親が子どもを(母乳で)育てるのはあたりまえ」と思ってしまうのですが、それは現代人の感覚なのです。その感覚で19世紀のパリを(ヨーロッパを)想像してはいけない。カサットの「母と子」の絵には、二人がいかにも親密な状況にある一瞬を捉えた絵が多いのですが、それは当時としては "社会的な意味のある絵画" だったのでしょう。

そして、今回のメアリー・カサット展でもう一つ示してあったのは「母と子」というテーマについての浮世絵版画の影響です。日常生活における母と子のなにげない情景、母の愛情溢れるしぐさという画題は、実は浮世絵にしばしばあるのですね。そのテーマの歌麿の作例と、カサットの「10点組の多色銅版画」からの一枚を引用します。なるほど、そういう面もあるのかと思いました。

| ||

|

喜多川歌麿「行水」

メトロポリタン美術館

| ||

-2dd6a.jpg)

| ||

|

メアリー・カサット

「湯浴み(たらい)」(1890/91。46歳)

アメリカ議会図書館

| ||

母子関係が大切だという当時の社会の動きや、浮世絵版画からの影響があるのでしょうが、やはりカサットは西洋絵画の伝統=聖母子を意識して描いたと思ったのが、次の油絵による作品です。

| ||

|

メアリー・カサット

「家族」(1893。49歳)

クライスラー美術館

(ヴァージニア) | ||

| |||

|

ラファエロ

「美しき女庭師」 (ルーブル美術館) | |||

カサット作品を見ると、どっしりした三角形の左右対称的な構図です。ドガやカサットは、浮世絵版画から学んだとされる "左右非対称で、モチーフを画面の縁で切断するような構図" の絵をいろいろ描いていますが、それとは全くの対極にある伝統的な描き方です。ただし伝統的だけではありません。多視点描法というと大げさですが、この絵には二つの視点が混在しています。母と男の子と後の風景は、少し上から見下ろす視点です。一方、女の子は真横からの視点で描かれている。女の子は「母と男の子」とは少し違った存在であることを暗示しているようです。こういうところも「聖母子と洗礼者ヨハネ」を想起させる。

メアリー・カサット展の解説で、女の子が差し出しているカーネーションは受難の象徴とありました。確かにそうなのでしょうが、もっと納得性の高い解釈は、このカーネーションが洗礼者ヨハネのアトリビュート(持物)である「十字架の形をした杖」を踏まえているということです。この絵で唯一のストレートな直線がそう感じさせます。この絵が古典と現代をミックスさせ、それを貫く "永遠なるもの" を表現しようとしたことは明白だと思います。

ちなみに『家族』は、ワシントン・ナショナル・ギャラリーが所蔵している『舟遊び』(No.87「メアリー・カサットの少女」で画像を引用)を連想させます。『家族』が "聖母子と洗礼者ヨハネ" を踏まえているとしたら、『舟遊び』は "聖家族" を思い起こさせるからです。

"版画家" と "母子像の画家" の接点とも言うべき「版画の母子像」もありました。『池の畔で』という作品です。

| ||

|

メアリー・カサット

「池の畔で」(1896。52歳)

フィラデルフィア美術館

| ||

この版画も「現代版の聖母子像」といったおもむきがあります。独自の意志を感じるような子どもの表情も聖母子を連想させる。その子を母親が慈しみをこめて見つめています。

構図は斬新で、かなりのクローズアップで描かれています。『池の畔で』というタイトルなので、池の畔にたたずむ(ないしはベンチに腰掛けている)母子です。二人のクローズアップと、背景の池と木々を対比させる構図が印象的です。

ドライポイントとアクアチントで制作された版画です。母と子はドライポイントの線で陰影と立体を感じさせるように描いてあります。また背景の池と木々も、平面的ではあるものの、それなりに立体感を感じさせる表現です。

この作品は「10点組み多色版画」にみられる "線と平面で構成された浮世絵的な銅版画" とはまた違った、"西洋絵画的な銅版画" だと言えるでしょう。メアリー・カサットが作りあげた「独自の世界」であり、いい作品だと思いました。

メアリー・カサットは白内障のため視力が衰え、1910年代になるとパステル画がほとんどになり、1915年頃には絵画制作を断念したようです。版画や油絵を制作したのは1900年代までなのですが、その最後期の油絵で「母と子」を描いた作品が今回展示されていました。その作品を引用しておきます。

| ||

|

メアリー・カサット

「ボートに乗る母と子」(1908。64歳)

アディソン美術館

(マサチューセッツ) | ||

ボートを断ち切る構図や俯瞰的に水面を見る描き方は浮世絵の絵師が得意とした構図で、明らかにその影響だと思います。国立西洋美術館にモネの『舟遊び』という有名な絵がありますが、同じ発想です。

しかしカサットのこの絵の特徴は、右上から左端の中央、右下から左端の中央へと視線を誘導する、横向き三角形の伝統的な構図です。俯瞰的な構図にマッチするように、母親の顔を斜め上方から描いているのもカサット的です。水面に映った少女の足を描くという試みも光っている。少女の足もとに視線を誘導する構図になっています。そして何よりも、彼女が追求してきた「母と子」のテーマです。画家・メアリー・カサットの集大成とでも言うべき優れた作品だと思いました。

なお、今回の展示会にはありませんでしたが、極めて類似した画題で「人数を倍にした」絵をパリのプティ・パレ美術館が所蔵しているので、次に引用しておきます。この絵も、西洋画の伝統と浮世絵から学んだ構図をベースに母と子のテーマを描いた作品です。

|

メアリー・カサット 「ボートに乗る2人の母と子」 (1910。66歳) |

(Two mothers and their children in a boat) プティ・パレ美術館(パリ) |

a-9530b.jpg)

| ||

|

メアリー・カサット

1914年撮影。70歳。

(メアリー・カサット展の図録より) | ||

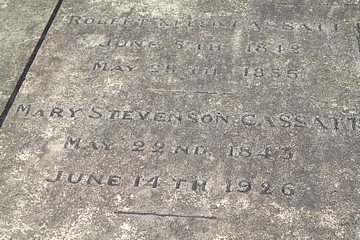

シャトー・ド・ボーフレーヌ

ここからは補足です。メアリー・カサットは1894年(50歳)に、パリの北北西、約70kmにあるル・メニル・テリビュ村の "シャトー・ド・ボーフレーヌ" という館を購入し、毎夏はここで過ごすようになりました。上に引用した『ソファに腰掛けるレーヌとマーゴ』の二人のモデルはこの村の住人です。また『池の畔で』も館付近の光景です。彼女は1926年にボーフレーヌで亡くなり(82歳)、村の共同墓地に葬られました。現在、ル・メニル・テリビュには「メアリー・カサット通り」があり、カサットは村民の記憶に受け継がれています。

このル・メニル・テリビュ村のシャトー・ド・ボーフレーヌまで旅した記事が、NHKの日曜美術館のサイトに掲載されています。現地に行かないと分からない情報がいろいろと書かれていて、メアリー・カサットのことを知りたい人にとって必見のサイトです。

| ||

|

ル・メニル・テリビュの位置(赤印)

- Google MAP - | ||

以下、シャトー・ド・ボーフレーヌの現在の写真(2014年時点)を掲載しておきます。引用元は「American Girls Art Club in Paris」というブログ・サイトです。

| ||

|

館の正面(北側)

| ||

| ||

|

館の南側

| ||

| ||

|

室内から南側の庭を望む

| ||

| ||

|

敷地にある水車小屋。NHK・日曜美術館のサイトによると、カサットはこの小屋を版画の工房として使っていた。

| ||

| ||

|

館の敷地は広大な庭園になっていて、小川が引き込まれ、池もあり、水辺には柳の木もある。モネがここに移り住んでいたとしたら、風景画を量産したに違いない。そう言えばカサットは印象派の絵とともに浮世絵を100点ほど館に飾っていたが、その面でもモネのジヴェルニーの館と似ている。

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

| ||

| ||

|

ル・メニル・テリビュ村の共同墓地にカサット家の墓がある。メアリーの上の墓碑名は、若くしてドイツで死んだ弟、ロバートの名前である。

| ||

なお、カサットがシャトー・ド・ボーフレーヌに飾っていたセザンヌの「ラム酒の瓶がある静物」(ポーラ美術館蔵)という絵の話を、No.125「カサットの"少女"再び」の「補記」に書きました。

カサットが用いた銅版画技法

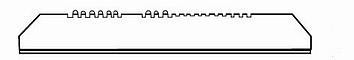

二つ目の補足です。メアリー・カサットが「10組の色刷り銅版画」で用いた銅版画の技法をまとめておきます。図は女子美術大学・版画研究室のホームページから引用しました。

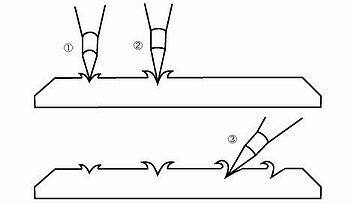

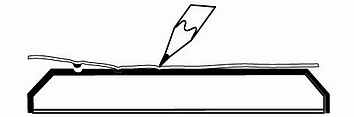

| ドライポイント |

|

| ||

|

鋼鉄製のニードルで銅版面を引っ掻く。①ニードルを引く方向に倒して描画、②ニードルを立てて描画、③ニードルを寝かせて描画、などの方法があり、それぞれ特徴のある "めくれ" ができる。 | ||

| ||

|

スクレイパーを使い、不要なめくれを取る。 | ||

| ||

|

インクを詰める。 | ||

| ||

|

プレス機で紙にインクを刷り取る。 | ||

| エッチング |

|

| ||

|

銅板の裏面に防蝕剤を塗る。 | ||

| ||

|

銅板の表面を防蝕剤(グランド)で覆う。グランドはアスファルト、松脂、蝋などを溶剤で溶かしたものである。エッチングで用いるグランドは、溶剤が揮発すると固まる「ハードグランド」である。 | ||

| ||

|

ニードルで描画する。 | ||

| ||

|

腐蝕液につけて、腐蝕させる。 | ||

| ||

|

溶剤でグランドをとる。 | ||

|

| ||

|

インクを詰める。 | ||

| ||

|

紙にインクを刷り取る。 | ||

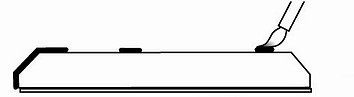

| ソフトグランド・エッチング |

|

| ||

|

版の裏を防蝕し、版面にソフトグランドを塗る。 | ||

| ||

|

表面がざらざらした紙をあて、鉛筆などで描画する。紙に描いておいた下絵をなぞってもよい。 | ||

| ||

|

紙をとるとソフトグランドが紙に付着してはがれる。また、表面に凹凸がある素材を直接あててソフトグランドを取ってもよい。 | ||

| ||

|

腐蝕液につけて腐蝕させる。 | ||

|

| ||

|

インクを詰める。 | ||

| ||

|

紙にインクを刷り取る。 | ||

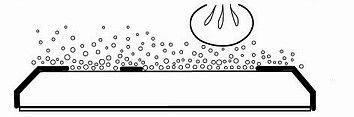

| アクアチント |

|

| ||

|

版の裏を防蝕し、版面の腐蝕させない部分(インクをのせない部分)を黒ニスなどで防蝕する。 | ||

| ||

|

松脂の粉末を散布する。 | ||

| ||

|

版の下から加熱して松脂を溶かし、版面に定着させる。 | ||

| ||

|

腐蝕液につけて、短時間腐蝕させる。 | ||

| ||

|

色の薄い部分には黒ニスを塗り、これ以上の腐蝕を止める。 | ||

| ||

|

再度、腐蝕液につけて腐蝕させる。 | ||

| ||

|

黒ニスと松脂を溶剤で取り去る。 | ||

| ||

|

インクを詰める。 | ||

| ||

|

紙にインクを刷り取る。 | ||

アクアチント- 武蔵野美術大学のサイトより

(site : zokeifile.musabi.ac.jp)

No.186 - もう一つのムーラン・ド・ラ・ギャレット [アート]

ポンピドゥー・センター傑作展

2016年6月11日から9月22日の予定で「ポンピドゥー・センター傑作展」が東京都美術館で開催されています。今回はこの展示会の感想を書きます。この展示会には、以下の4つほどの "普通の展示会にあまりない特徴" がありました。

| 1年・1作家・1作品 |

まず大きな特徴は「1年・1作家・1作品」という方針で、1906年から1977年に制作された71作家の71作品を制作年順に展示したことです。展示会の英語名称は、

Masterpieces from the Centre Pompidou : Timeline 1906-1977

とありました。つまり Timeline = 時系列という展示方法です。制作年順の展示なので、当然、アートのジャンルや流派はゴッチャになります。

| |||

|

デュフィ

「旗で飾られた通り」(1906) | |||

しかし、だからこそ20世紀アートの同時平行的なさまざまな流れが体感できました。Timeline 1906-1977 だと72作品になるはずですが、71作品なのは1945年(第2次世界大戦の終了年)だけ展示が無いからです。

ちなみに、最後の1977年はポンピドゥー・センターの開館の年です。では、なぜ1906年から始まっているのでしょうか。なぜ1901年(20世紀最初の年)ではないのか。おそらくその理由は、1906年のデュフィの作品 = フランス国旗を大きく描いた作品を最初にもって来たかったからだと思いました。"世界のアートの中心地は20世紀においてもフランス(パリ)である" と明示したかったのだと想像します。

| 幅広いジャンル |

ここに展示されているのは絵画だけではありません。彫刻、写真、建築(ポンピドー・センターの設計模型)と、幅広い。レディ・メイド作品(= マルセル・デュシャン)や、梱包(= クリスト)、ガスマスクを並べた作品まであります。絵画も抽象絵画からスーパー・リアリズムまである。現代アートの "何でもあり感" がよく出ていた展示会でした。

| 言葉とアートの結合 |

| |||

|

「ポンピドゥー・センター傑作展」のポスター。絵はピカソの「ミューズ」

| |||

さらに、"言行録" がたくさん残っているメジャーなアーティストだと、最も展示作品にマッチした言葉を選ぶ検討をしたと思います。たとえば、ピカソの「ミューズ」に添えられていた言葉は「私は、他の人たちが自伝を書くように絵を描く」というものでした。この言葉どおりに「ミューズ」が自伝だとすると「描かれている2人の女性は誰だ」ということになり、一人はマリー=テレーズだろうが、もう一人は "正妻" のオルガかもしれない ・・・・・・ みたいなことになってくるわけです。

言葉を "味わい"、作品を "鑑賞する" という、この展示方法は確かに新鮮でした。一人のアーティストにフォーカスした展示会での「言葉」はよくありますが、このようにすべての作品にアーティストの言葉を付けたのはめずらしいのではないでしょうか。

| 展示場デザインというアート |

会場のデザインもユニークです。デザインしたのは建築家の田根剛さんです。東京都美術館の地階から2階までの3フロアを使った展示場ですが、その様子を以下に示します。

| ||

|

「ポンピドゥー・センター傑作展」の展示場の画像とレイアウト。3フロアで赤・青・白のトリコロールを使い分け、展示パネルのデザインもフロアごとに変えてある。画像は www.museum.or.jp、www.asahi.com より引用。レイアウト図は、会場で配布された出品作品リストより引用した。

| ||

3フロアで赤・青・白のフランス国旗色を使い分け、展示パネルのデザインも変えてあります。これは「展示場デザイン」というアートであり、実は72番目の作品なのでした。色までトリコロールというのはちょっと "やりすぎ" の感がありますが、それだけフランス関係者の "肝入り" だということでしょう。

実際に展示されていた作品ですが、以前にこのブログでとりあげた作品と関係の強い2作品だけを紹介します。たまたまですが、展示の一番最初のパートである 1906-1909 の中の2作品です。

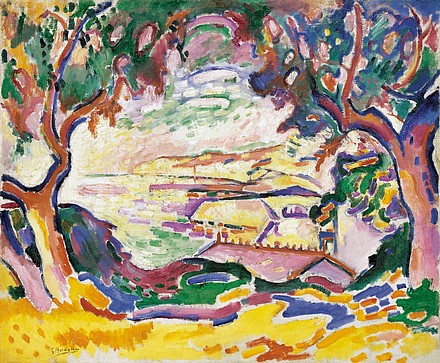

1907年 ジョルジュ・ブラック

| ||

|

ジョルジュ・ブラック(1882-1963)

『レック湾』(1907)

(ポンピドゥー・センター)

| ||

No.167「ティッセン・ボルネミッサ美術館」で、ジョルジュ・ブラックの『海の風景、エスタック』(1906)という作品を紹介しましたが、それとほぼ同時期の作品です。レック湾はマルセイユの東の近郊、サン・シル・シュル・メールにあります。つまり、マルセイユの漁村を描いた『海の風景、エスタック』とほぼ同一の画題です。

| ||

|

ジョルジュ・ブラック

「海の風景、エスタック」(1906)

(ティッセン・ボルネミッサ美術館)

| ||

この2作品は、近景=土地と木、中景=海、遠景=山と空、という構図がよく似ています。No.167で『海の風景、エスタック』は、マティスの『生きる喜び』(バーンズ・コレクション所蔵)と似ていてその影響を感じるとしたのですが、その意味ではこの絵もマティスに似ていると言えるでしょう。もっともそう言ってしまうと、フォービズムっぽい絵は全部マティスに似ていることになってしまって意味がないかもしれません。

原色に近い強い色彩も使われていますが、そうでない色もある。しっかりとした造形の中の自由に発想した色使いが素敵な感じで、いい作品だと思います。

絵とともに掲げられていたジョルジュ・ブラックの言葉は、

| 当初の構想が消え去ったとき、絵画は初めて完成する。 |

というものでした。ちょっと分かりにくい言い方ですが、まじめな解釈もできそうです。つまり、

| 画家は絵を描こうとするとき、まず形や色の構想をたてる。しかしいったん描き始めると、描いた部分に触発されて構想が変化する。その繰り返しで次々とカンヴァスが埋められていき、描き終わった時には当初の構想は消え去っている。そういった "創発的な" プロセスが絵を描くという行為だ |

と言いたいのでしょう。『レック湾』についての発言ではないはずですが、そういう視点でみるとこの『レック湾』の色使いは、描いているうちに色が色を呼び寄せて、当初の構想とは違った "色彩のハーモニー" に仕上がったのかもしれません。

1908年 オーギュスト・シャボー

オーギュスト・シャボーは、ジョルジュ・ブラックと同年生まれのフランスの画家です。この画家の名前と絵は、ポンピドゥー・センター傑作展で初めて知りました。

| ||

|

オーギュスト・シャボー(1882-1955)

『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』(1908/9)

(ポンピドゥー・センター)

| ||

モンマルトルのダンスホール、ムーラン・ド・ラ・ギャレットと言えば、オルセー美術館のルノワールの絵(1876)が超有名で、いわゆる印象派の代表作の一つになっています。この絵はポンピドゥー・センター傑作展より一足先に始まった国立新美術館のルノワール展(2016年4月27日~8月22日)で展示されました。

| ||

|

ルノワール

「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」(1876)

(オルセー美術館)

| ||

さらに、ピカソも『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』を描いています(1900)。グッゲンハイム美術館にあるその絵は、No.46「ピカソは天才か」と、No.163「ピカソは天才か(続)」で取り上げました。特にNo.163では中野京子さんの解説に従って、ピカソの時代のこのダンスホールが夜は "レズビアンの溜まり場" としても有名だったことを紹介しました。

| ||

|

ピカソ

「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」(1900)

(グッゲンハイム美術館)

| ||

このブログでは取り上げませんでしたが、ゴッホやロートレック、そしてユトリロも『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』を描いています。次のゴッホとユトリロの絵は風車をポイントにした風景画であり、ロートレックの絵は人物に焦点が当たっている絵です。ゴッホの絵には人物が配されていますが、ユトリロの絵には人気がないのも、いかにも画家の個性が出ている。ルノワール、ピカソ、ゴッホ、ロートレック、ユトリロのそれぞれの『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』は、"五者五様" と言えるでしょう。

|

|

|

|

ゴッホ 「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」(1886) (ベルリン新国立美術館:Wikipedia) |

ロートレック 「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」(1891) (ポーラ美術館) |

| ||

|

ユトリロ

「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」(1910) (ポーラ美術館) | ||

そして "もうひとつのムーラン・ド・ラ・ギャレット" が、今回のオーギュスト・シャボーの絵です。この絵は "夜の外観" を描いたという点で、以前の5人の絵とはまた違います。目立つのは光の黄色で描かれた店の名前とBAL(=ダンスホール)という文字、店の内部からの光です。暗い青で描かれた風車があり、黒っぽい人物や馬車が店の前に配置されている。ところどころに、星や反射光を表す橙や青の点がちりばめられています。

ピカソより8年ほど後の絵ですが、この時点でもムーラン・ド・ラ・ギャレットが "レズビアンの溜まり場" だったのかどうかは知りません。ただ、店の前に馬車が2台とめてあるのをみると、やはり富裕層がナイトライフを楽しむ場だったことが想像できます。

絵で目立つのが黄色です。特に店の中から漏れ出てくる強烈な光が印象的です。おそらくピカソが描いた時期より電灯が高性能になり普及したのでしょう。また「夜景の中の黄色の光」ということでは、ゴッホの『夜のカフェテラス』を連想しました。

絵とともに掲げられていたオーギュスト・シャボーの言葉は、

| 芸術作品が成立する根底に欲求や喜びがあるなら、そこにはまた人々の生活との接触、つまり人間的な触れ合いがある。 |

でした。別に解釈の必要がない文章ですが、オーギュスト・シャボーはパリの市民生活を題材にした絵をいろいろ描いたと言います。この絵もそういった絵の中の1枚でしょう。20世紀初頭の大都市・パリの繁栄も感じさせる絵です。

編集の威力

最初に書いたように、この展示会は「1年・1作家・1作品・1言葉・制作年順展示」という方針で構成されているのですが、この展示会を立案したキュレーターの方の実力というか、その企画力に大いに感心しました。

そもそも「1年・1作家・1作品」という制約を前提としつつ、20世紀アートを(なるべく)概観できるようにするためには、パズルを解くような検討が必要だったはずです。ポンピドゥー・センターには膨大なコレクションがあるとはいえ、いろいろとシミュレーションを繰り返したと思います。制約の中で企画展として成立させるための検討です。たとえば展示会に入場してすぐ、最初の展示パネルに掲げてあるのは1900年代に描かれた4枚の絵であり、順に、

| デュフィ | |||

| ブラック | |||

| シャボー | |||

| ヴラマンク |

です。展示場に入ると、まずこの4作品だけが目に入るようになっていますが(展示場の LBF のレイアウト参照)、これらはいずれもフォービズムの範疇に入る絵です。マティスに導かれたフォービズムがモダンアート(20世紀アート)の幕開けだ、と言っているようなキュレーターの意図を感じました。

もっとも、こういう制約条件で絵を選ぶ以上、ポンピドゥー・センターのコレクションの縮図というわけにはいきません。たまたま選ばれた作品もあるでしょう。また、どのようにしようとピカソはたった1点しか出せないし、ブラックのフォービズムの絵を出した以上、最も有名なキュビズムの絵は選ばれない。

しかし71人のアーティストを展示することのメリットは、中には(日本では)ほとんど知られていないアーティストの作品も展示されるということです。ちなみに、2016年8月11日の朝日新聞(夕刊)に、東京都美術館でこの展覧会をみた1300人にベストワンを選んでもらったアンケートの結果が出ていました。

| アンリ・マティス | 大きな赤い室内 | ||||||||

| パブロ・ピカソ | ミューズ | ||||||||

| マルク・シャガール | ワイングラスを掲げる二人の肖像 | ||||||||

| ヴァシリー・カンディンスキー | 30 | ||||||||

| セラフィーヌ・ルイ | 楽園の樹 | ||||||||

| ヤコブ・アガム | ダブル・メタモルフォーゼⅢ | ||||||||

| ラウル・デュフィ | 旗で飾られた通り | ||||||||

| ロベール・ドローネー | エッフェル塔 | ||||||||

| マリー・ローランサン | イル=ド=フランス | ||||||||

| ベルナール・ビュッフェ | 室内 |

マティスがダントツの1位(上に掲げた 1F の画像の一番手前の絵)というのは納得だし、著名アーティストが大半とも言えます。しかし、セラフィーヌ・ルイ(5位)やヤコブ・アガム(6位)は、あまり知られていないのではないでしょうか。セラフィーヌ・ルイは30代で聖母のお告げにより絵を独学で描き始めたという女性です。ヤコブ・アガムはキネティック・アートで有名なイスラエル出身の彫刻家です。ちなみに、この個人のベストワン・1点だけの投票で、71作品全部に票が入ったそうです。アンケート上位の10作品の制作時期も、60年以上に渡っています。展覧会を企画したキュレーターの狙いは成功したということでしょう。その「知らないアーティストの作品」の例が(私にとっては)上にあげたオーギュスト・シャボーでした。

キュレーターは作品を創り出しません。アートについての膨大な知識をもとに、作品を選択し、配置し、構成するわけです。これは広い意味での「編集」の一つの形態です。新聞、雑誌、各種の情報誌、図鑑、短編集、企画展、インターネットのまとめサイトなどでは、編集者のスキルや力量が非常に大切です。「編集」という仕事は、個々の作品を創り出すのとは別の意味の「創造」である・・・・・・。「ポンピドゥー・センター傑作展」を見てそう思いました。その意味では、73番目の "作品" はこの企画展そのものということでしょう。