No.349 - 蜂殺し遺伝子 [科学]

前回の No.348「蚊の嗅覚は超高性能」で、

との主旨を書きました。ウイルスの生き残り(ないしはコピーの拡散)戦略は誠に巧妙です。

これは、2022年9月17日の日本経済新聞の記事から紹介したものですが、その1年ほど前の日経新聞にも「ウイルスの巧妙な戦略」の記事があったことを思い出しました。今回はその内容を紹介します。

と題した記事です。以下の引用は、日経デジタル(2021年8月21日 2:00)からです。

補食寄生

まず、この記事の前提は「補食寄生」です。ほとんどの寄生者は宿主(= 寄生する相手)と共存しますが、補食寄生とは最終的に宿主を殺してしまう寄生です。

蜂の仲間には補食寄生を行う種が多々ありますが、最も "高度な" 寄生者として「エメラルドゴキブリバチ」が知られています。多くの補食寄生者は特定の1種の昆虫を宿主とします。エメラルドゴキブリバチの宿主は、ゴキブリの1種のワモンゴキブリ(輪紋ゴキブリ)です。日経サイエンス 2021年7月号の記事「エメラルドゴキブリバチは3度毒針を刺す」(K.C.カタニア:バンダービルト大学・米 テネシー州)によると、エメラルドゴキブリバチは次のように行動します。

誠に驚くべき "高度な" 補食寄生者です。動きが活発なゴキブリの成虫に寄生する(卵を産みつける)ため、神経毒を3回注入し、しかもそれぞれ目的が違うというのは、ちょっと信じ難いような進化の結果です。

これほどまでの蜂はエメラルドゴキブリバチしか知られていないようです。つまり、ほとんどの補食寄生者はもっと "簡単な" やりかたをします。つまり、寄生する相手は昆虫の、

が普通で、動かないものか、動きが鈍いものです。そして日経新聞にあったのは幼虫(芋虫)のケースで、そこに、蜂だけなくウイルスが絡んできます。

蜂殺し遺伝子の発見

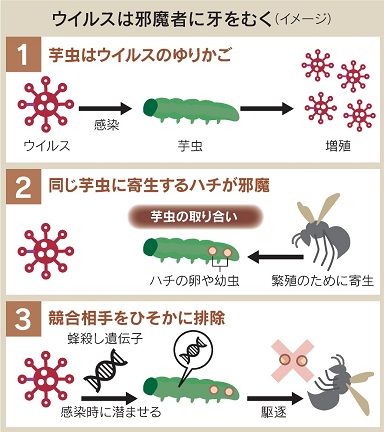

以上の「補食寄生」を踏まえて、日本経済新聞 2021年8日22日 の「蜂殺し遺伝子」の話を紹介します。蜂と芋虫の「寄生・被寄生」関係に割って入るウイルスがあるのです。

ウイルスと芋虫とハチの種が書いてないのですが、当然、昆虫のみに感染する、ある特定のウイルスです。そのウイルスは多種の芋虫に感染するのでしょう。芋虫・ハチの補食寄生の関係は特定の種同士かもしれないが、補食寄生は多くのハチにみられる現象なので、ウイルスが感染した芋虫もハチが卵を産みつける可能性が高い。そう理解できます。

アポトーシス

補食寄生に続く第2のキーワードは「アポトーシス」です。アポトーシスとは、いわば細胞の "自殺" ですが、ウイルスがもたらした遺伝子が、ハチの卵のアポトーシスを引き起こしているようなのです。

よく知られているように、ウイルスは自分の遺伝子を宿主の細胞に送り込み、その遺伝子は細胞が本来持っていなかった "モノ" 作り出します。それは普通、ウイルスの複製ですが、この場合は「寄生バチの卵や幼虫のアポトーシスを引き起こすタンパク質」も作り出す。そう理解できます。

芋虫にとっては「命を奪う寄生バチよりも体調不良で済むウイルスの方がマシ」なのでしょう。またウイルスからすると「助け舟を出しながら、芋虫を増殖に利用するのが狙い」です。仲井教授は仮説としてそう考えています。

進化的軍拡競争

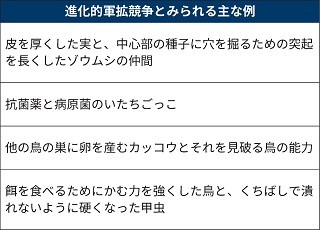

さらに第3のキーワードは「進化的軍拡競争」です。つまり、生物が競争関係や敵対関係になると、互いに相手の形質を上回るような "進化の競争" が始まります。

ウイルスと芋虫は、互いにメリットを与え合う「共存関係」にある、と理解できます。

ウイルスと生物

記事の最後には、ウイルスと生物の関係についてのマクロ的な解説があり、安定状態では共存が保たれるが、不安定な競合関係ではウイルスは脅威になるということが説明されていました。

以下は記事の感想です。この「蜂殺し遺伝子」の話は、前回の No.348「蚊の嗅覚は超高性能」に書いた、東京慈恵会医科大学の近藤教授の発言を思い起こさせます。再掲すると以下です。

「ウイルスの策略を知るには多くの生物が織りなす生態系への理解が不可欠」と、日経新聞の記事の最後にありました。人間のウイルスについての理解は、マクロ的にみると "始まったばかり" か、それが言い過ぎなら "初期段階にある" と言えるのでしょう。

ある種のウイルスは、宿主(= ウイルスが感染している生物)を "蚊の嗅覚に感知されやすいように" 変化させ、蚊の媒介によるウイルスの拡散が起こりやすくしている

との主旨を書きました。ウイルスの生き残り(ないしはコピーの拡散)戦略は誠に巧妙です。

これは、2022年9月17日の日本経済新聞の記事から紹介したものですが、その1年ほど前の日経新聞にも「ウイルスの巧妙な戦略」の記事があったことを思い出しました。今回はその内容を紹介します。

ウイルスの脅威、競合相手にも

「感染者」横取り阻む

日本経済新聞(2021年8日22日)

「感染者」横取り阻む

日本経済新聞(2021年8日22日)

と題した記事です。以下の引用は、日経デジタル(2021年8月21日 2:00)からです。

補食寄生

まず、この記事の前提は「補食寄生」です。ほとんどの寄生者は宿主(= 寄生する相手)と共存しますが、補食寄生とは最終的に宿主を殺してしまう寄生です。

|

| エメラルドゴキブリバチのメスは、ワモンゴキブリを見つけると、ゴキブリの腹にある「第1胸神経節」に針を刺し、毒素を注入する。これによってゴキブリの前足が一時的に麻痺する。 | |

| エメラルドゴキブリバチは前足が麻痺したゴキブリの喉から2度目の針を刺し、脳に毒素を注入する。これによってゴキブリは動けなくなる(ゾンビ化する)。 | |

| ハチはゴキブリを閉じ込めるための適当な穴を探しに出かける。見つけたあと、ゴキブリを引っ張って穴の中に入れる。 | |

| ハチはゴキブリの「第2胸神経節」に3度目の針を刺し、毒素を注入する。これによってゴキブリの運動神経が活性化し、中足が開く。 | |

| ハチは、開いた中足の関節のつけ根にある薄い膜の上に卵を産みつける。その後、穴から出て石などで蓋をする。 | |

| 孵化した幼虫は、進入可能な唯一の部分である薄い膜を破ってゴキブリの体内に潜り込む。そしてゴキブリの体を食べて成長し、繭を作る。40~60日後に成虫がゴキブリの体から出てくる。 |

誠に驚くべき "高度な" 補食寄生者です。動きが活発なゴキブリの成虫に寄生する(卵を産みつける)ため、神経毒を3回注入し、しかもそれぞれ目的が違うというのは、ちょっと信じ難いような進化の結果です。

これほどまでの蜂はエメラルドゴキブリバチしか知られていないようです。つまり、ほとんどの補食寄生者はもっと "簡単な" やりかたをします。つまり、寄生する相手は昆虫の、

| 卵 | |

| 蛹 | |

| 幼虫(芋虫) |

が普通で、動かないものか、動きが鈍いものです。そして日経新聞にあったのは幼虫(芋虫)のケースで、そこに、蜂だけなくウイルスが絡んできます。

蜂殺し遺伝子の発見

以上の「補食寄生」を踏まえて、日本経済新聞 2021年8日22日 の「蜂殺し遺伝子」の話を紹介します。蜂と芋虫の「寄生・被寄生」関係に割って入るウイルスがあるのです。

|

|

アワヨトウの幼虫に卵を産みつける寄生バチ「カリヤコマユバチ」。東京農工大学提供。 |

日本経済新聞(2021年8日22日)より |

ウイルスと芋虫とハチの種が書いてないのですが、当然、昆虫のみに感染する、ある特定のウイルスです。そのウイルスは多種の芋虫に感染するのでしょう。芋虫・ハチの補食寄生の関係は特定の種同士かもしれないが、補食寄生は多くのハチにみられる現象なので、ウイルスが感染した芋虫もハチが卵を産みつける可能性が高い。そう理解できます。

アポトーシス

補食寄生に続く第2のキーワードは「アポトーシス」です。アポトーシスとは、いわば細胞の "自殺" ですが、ウイルスがもたらした遺伝子が、ハチの卵のアポトーシスを引き起こしているようなのです。

|

|

芋虫をめぐる2つの寄生者の競争イメージ 日本経済新聞(2021年8日22日)より |

よく知られているように、ウイルスは自分の遺伝子を宿主の細胞に送り込み、その遺伝子は細胞が本来持っていなかった "モノ" 作り出します。それは普通、ウイルスの複製ですが、この場合は「寄生バチの卵や幼虫のアポトーシスを引き起こすタンパク質」も作り出す。そう理解できます。

芋虫にとっては「命を奪う寄生バチよりも体調不良で済むウイルスの方がマシ」なのでしょう。またウイルスからすると「助け舟を出しながら、芋虫を増殖に利用するのが狙い」です。仲井教授は仮説としてそう考えています。

進化的軍拡競争

さらに第3のキーワードは「進化的軍拡競争」です。つまり、生物が競争関係や敵対関係になると、互いに相手の形質を上回るような "進化の競争" が始まります。

|

「進化的軍拡競争」の例 |

日本経済新聞(2021年8日22日)より |

|

ウイルスと芋虫は、互いにメリットを与え合う「共存関係」にある、と理解できます。

ウイルスと生物

記事の最後には、ウイルスと生物の関係についてのマクロ的な解説があり、安定状態では共存が保たれるが、不安定な競合関係ではウイルスは脅威になるということが説明されていました。

|

以下は記事の感想です。この「蜂殺し遺伝子」の話は、前回の No.348「蚊の嗅覚は超高性能」に書いた、東京慈恵会医科大学の近藤教授の発言を思い起こさせます。再掲すると以下です。

|

「ウイルスの策略を知るには多くの生物が織りなす生態系への理解が不可欠」と、日経新聞の記事の最後にありました。人間のウイルスについての理解は、マクロ的にみると "始まったばかり" か、それが言い過ぎなら "初期段階にある" と言えるのでしょう。

2022-11-07 16:11

nice!(0)