No.286 - 運動が記憶力を改善する [科学]

No.272「ヒトは運動をするように進化した」の続きです。No.272 は、アメリカ・デューク大学のポンツァー准教授の「運動しなければならない進化上の理由」(日経サイエンス 2019年4月号)を紹介したものでした。この論文の結論を一言で言うと、

ということです。人は、より健康に過ごすために運動(=身体活動)をするのではなく、普通の健康状態で過ごすためには運動が必要なのです。論文の中では、運動が人の生理機能に良い影響を与えることがいろいろと書かれていましたが、その中に次の文章がありました。

我々は、運動が身体に及ぼす良い影響というと暗黙に、呼吸器系・循環器系(心肺機能)、体脂肪や筋肉、関節や骨密度、免疫機能つまり病気に対する抵抗力などを考えます。ざっくりと言うと、我々が「体力」という言葉で考える範疇についての運動の好影響です。

それは全くその通りなのですが、忘れてならないのは「脳に対する運動の影響」です。それは既に常識のはずで、たとえば介護施設などでは認知症予防のために(軽い)身体活動をやっています。しかし、話は介護施設や高齢者にとどまりません。もっと一般的に年齢や健康状態にかかわらず、身体活動は脳に良い影響を与えます。つまり運動は体力だけでなく「知力」にも関係している。我々は往々にして忘れがちなのだけれど、そこがポイントです。

最近の「日経サイエンス」に、「運動しなければならない進化上の理由」を継続するかたちで、ポンツァー准教授の共同研究者でもあるライクレン教授(David Raichlen。南カリフォルニア大学)の解説が掲載されました。「運動が記憶力を改善する理由」という論文です。今回は是非、それを紹介したいと思います。

成体脳もニューロンを生み出せる

我々は、脳の神経細胞は成人になると増えない、減っていくばかりだと思っています。皆ではないかもしれないが、何となくそう思っている人が多いのではないでしょうか。そういうことを読んだ記憶があるし、年齢を重ねて「昔と違ってモノ忘れをするようになったな」と感じたとき「やっぱり」と思う人もいるはずです。

しかし最新の科学的知見によると、それは違います。ライクレン教授の論文では、まずそのことが強調されています。

では、なぜ運動が脳に良い影響を与えるのでしょうか。

負荷に対する応答で機能が改善する

我々は「体に適度の負荷をかけると体が丈夫になる」ということを直感的に理解しています。つまり「負荷に対する応答」として体の機能が改善されたり、より良くなるわけです。

ウォーキングやランニング、各種のエクササイズで肺や心臓に負荷をかけると、肺活量が増え、酸素取り込み機能が向上し、脈拍数は低下し、心臓機能が向上し、疲れにくくなり、風邪をひきにくくなって病気からの回復力も増す。これは非常に分かりやすい話です。

このことから類推すると、運動が脳に良い影響を与えるとしたら、「運動は脳への負荷でもあり、その負荷に対する脳の応答として機能が向上する」と考えるのが自然です。しかし我々は「脳への負荷」というと、勉強をしたり、問題を解いたり、読書をしたり、パズルを考えたり、ゲームをしたり、いわゆる「脳トレ」をやったり ・・・・・・ といった、"頭を使う" ことを考えてしまいます。単なる運動が脳に負荷をかけるとは直感的には思えない。

そこが「違う」というのが著者の指摘です。脳の応答を引き出す負荷とは何かという疑問に答えるためには、運動に対する我々の考え方を変えるべきだと言います。

「思える」とか「ようだ」という表現になっているのは、運動の脳への影響の研究は比較的最近(この10年程度)のものであり、影響のメカニズムが生理学的、脳神経学的に完全には解明されていないからです。しかしこれが詳しくわかると、たとえば年齢を重ねても認知能力を低下させない運動とはどういうものか、といったことも明らかになるでしょう。以下、現在までにわかっていることを論文から引用します。

運動と脳の可塑性:動物実験

主として人間の脳を念頭に補足しますと、まずタイトルの「脳の可塑性」とは、特に発達期の脳においてニューロンの新生が起こったり、ニューロン間の接続が増えたり、逆に減ったり(使わない場合)が起こることを言います。ざっくり言うと「脳が変化すること」です。

「BDNF」(Brain-derived neurotropic factor。脳由来神経栄養因子)は神経細胞の成長を促すタンパク質で、学習・記憶・判断などの高度な脳機能を担当する部位に作用します。何種類かある神経栄養因子の中では最も強力なものです。引用にあるように、BDNFは網膜、腎臓、唾液腺、前立腺、歯の関連細胞などでも作られ、それらの機能の回復や向上を促すことも知られています。

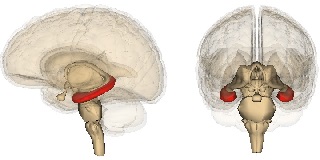

さらに「海馬」(Hippocampus)です。Hippocampus はタツノオトシゴをも意味する言葉で、その名の通り、脳の海馬の形はタツノオトシゴと似ています。海馬は近時記憶を担い、また大脳皮質に蓄えられる長期記憶を形成します。いわば記憶の司令塔です。海馬は加齢とともに萎縮する傾向にあり、特にアルツハイマー病の患者は顕著です。また強いストレスで起こる「心的外傷後ストレス障害。PTSD。Post Traumatic Stress Disorder)」の患者も、海馬の萎縮が見られることが分かっています。

海馬は記憶だけでなく多様な機能を果たします。このブログで海馬に触れたことが3回ありました。一つは英国のディープマインド社(グーグルの子会社。AIの専門家集団)のCEOであるデミス・ハサビスの経歴で、彼は海馬の研究者です。No.174「ディープマインド」から再掲します。

2つ目のの海馬についての記事は、No.184「脳の中のGPS」です。人間(を含む哺乳類)の脳は "ナビゲーション機能" を持っています。つまり「自己の位置を把握する能力」で、この機能をになっているのが海馬です。これを発見した英国・ロンドン大学のオキーフ教授とノルウェー科学技術大学のモーザー夫妻は、2014年のノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

3番目は、No.211「狐は犬になれる」の「補記」に書いた話です。ロシアでは60年に渡ってキツネをイヌ化する(=家畜化する)交配実験が続けられてきました。イヌ化したキツネ、つまり人間になついて友好関係を持とうとするキツネの特徴はいろいろありますが、その一つは「海馬の神経細胞の新生スピードが普通のキツネの2倍」だということです。これは子どものキツネの特徴がそのまま残ったことを示します。

人間の脳は酸素が十分に供給されないと機能不全を起こし、場合によっては回復不可能になります。その酸素不足でまずダメージを受けるのは海馬だと言われています。つまりそれだけ重要な役割を果たしていることが想像できます。

運動と脳の可塑性:人での調査

動物実験によって、運動が海馬のニューロンの発生を促進することが分かってきたのですが、では人間ではどうなのか。それが次の引用です。

「適度あるいは激しい身体活動に従事する時間が長い人の海馬が大きい」としつつも、「このような効果がニューロンの新生や既存のニューロン間の接続の増加など脳の可塑性に関連しているかどうかはまだわからない」と、慎重に書かれています。マウスと違って人間の脳を解剖して調べるのは出来ないので、「人間でも、運動をするとニューロンの新生や既存のニューロン間の接続の増加が起こる」と断言はできないということでしょう。断言するためには高度な機器を使った実験が必要なはずです。

しかし、海馬の物理的な萎縮が記憶障害やPTSDと関係していることは明らかなので、逆に物理的な海馬の増大が認知機能の向上と結びつくことは容易に推定できます。さらに、運動が脳に与える良い影響は海馬だけではないようです。

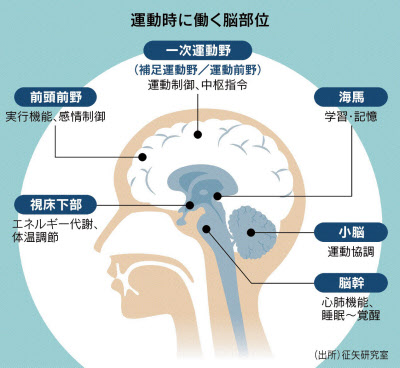

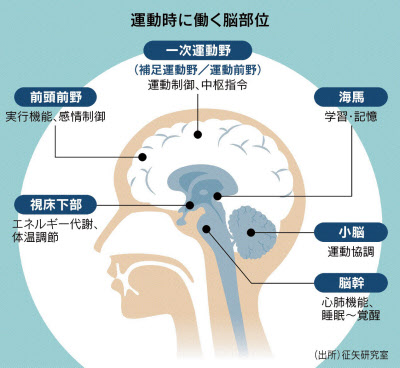

「前頭前皮質」とは「前頭葉」の前の部分(額の方向)で、「前頭前野」とも呼ばれます。ここは「実行機能」をつかさどる部分です。つまり、対立する考えや葛藤を識別したり、現在の行動によってどのような結果が生じるかを予測したり、行動を切り替えたり、ルールを維持しつつ課題を遂行したり、新しい行動パターンの習得したりといったことを行います。一言でいうと「思考」と「行動」の制御であり、ヒトをヒトたらしめている部分とも言えるでしょう。その「前頭前皮質」を運動(有酸素運動)が強化するというのは、大変に重要なことです。

運動が脳に良い理由:進化人類学の見解

次に著者は、運動が脳に良い影響を与える理由を進化人類学の観点から説明しています。理由には2つあって「2足歩行」と「狩猟採集」です。

「歩行が脳に負荷を与える」とは、我々は普通考えません。何も考えることなく歩けるからです。しかし歩行が脳の複雑な制御の結果であることは、2足歩行ロボットを考えれば類推できます。1996年に本田技研が2足歩行ロボット、ASIMO を発表したとき、その完成度の高さに我々はびっくりしたわけですが(我々だけでなく世界のロボット研究者が仰天したわけですが)、なぜかと言うと2足歩行ロボットの制御が非常に難しく、それまで誰も ASIMO レベルの自然な歩行が実現できなかったからです。

進化人類学からみた、運動が脳に良い影響を与える理由の2つ目は「狩猟採集」です。以下の引用に出てくる "ホミニン" とは、絶滅種を含む人類(ホモ属)の総称です(No.272「ヒトは運動をするように進化した」参照)。

狩猟採集に必要な「2足歩行による長距離移動」のためには長時間の有酸素運動が必要です。狙った動物をどこまでも追いつめていって、動物が弱ったところを仕留める "持久狩猟" などはその典型です(No.272「ヒトは運動をするように進化した」参照)。「ヒトは有酸素運動に適応した種」であり、「ヒトの体は多くの有酸素運動を行うことを前提にしている」とも言えるでしょう。さらに狩猟採集のときの有酸素運動は、次の説明にあるように「認知活動を行いながらの有酸素運動」です。

認知機能を担う脳の発達は、長時間の有酸素運動を行えるという身体能力の発達と並行して起こった。このことが「運動が認知能力の向上の役立つ」ことの進化人類学的な見方です。

著者は「加齢に伴って進む脳の萎縮とそれに付随する認知機能の低下は、運動不足になりがちな生活習慣に関連している可能性がある」とまで言っています。我々は生活習慣病と言うと、動脈硬化、高血圧、糖尿病などを思い浮かべますが、「認知症(のある部分)も生活習慣病(の可能性がある)」ということでしょう。

「頭を使いながらの運動」仮説

上の引用にあるように、人類が200万年間続けてきた狩猟採集は「認知機能を働かせながらの有酸素運動」が必要でした。このことから類推すると、現代人が行う健康維持のための運動について、

との考えが浮かびます。これを「頭を使いながらの運動仮説」と呼ぶとします(著者の言葉ではなく、いま仮につけた名前です)。著者はこの仮説を立証しようとしています。まだ研究の端緒ですが、次のような例が報告されています。

「認知的刺激の多い環境へのアクセスを運動と組み合わせたマウス」の具体的な説明がないので、どいういう実験かは不明です。迷路を抜けることと、回し車を交互にやるのでしょうか。それはできそうもないので、もっと複雑な実験でしょう。実験内容は分かりませんが、マウスで認知的刺激と運動が関係する結果が得られたということです。さらに人間でも研究もされています。

Nintendo Swich のソフトには「体を動かしながらゲームをする」タイプがいろいろあります(たとえば新垣結衣さんがCMをやった、"リングフィット アドベンチャー")。この手のゲームソフトは、認知症予防に最適なのかもしれません。「頭を使いながらの運動仮説」が立証されたとすると、面白いことになってくるでしょう。

ランニングをするなら

以降はこの論文の感想です。運動が脳に良いとは比較的言われることなので、運動が記憶力などの認知機能を高めるという主旨は理解しやすく、納得できました。

議論は最後に書かれている「頭を使いながらの運動仮説」です。これが正しいとすると、今後、たとえばフィットネスクラブでのエアロバイク(自転車こぎ)はゲームと組み合わせることになるでしょう。つまりバイクの前にビデオ画面があり、バイクのハンドルがゲームの操作機能を持つというイメージです。

そこまで考えなくても、ランニングやジョギングではどうでしょうか。最も頭を使いそうにないのは、ジムや自宅でランニングマシン(=トレッドミル)を使ってやるランです。何も考えなくてもできます。

逆に最も認知機能を働かせならのランニングは「クロスカントリー・ラン」です。舗装されていない野原や丘の小道を駆けめぐり、かつ怪我をせずに安全にやるには、無意識にせよ、かなり頭を使いそうです。

しかしクロスカントリー・ランを日常的にするわけにはいきません。日頃の運動となると、自宅の近辺で、公園の中や歩道、遊歩道、自転車・歩行者専用道をランすることになります。こういったランでも、人とぶつからないように注意が必要だし、タイムを計測しながらスピードやフォームを調整するとなると、それなりに頭を使っていそうです。コースを頻繁に変えると、もっと良いかも知れない。

ただ「頭を使いながらの運動仮説」が正しいと立証されたとしても、それが単純運動と比較してどの程度効果があるかが問題でしょう。解説の最初に書かれていたように「運動はそれだけで認知活動」なのです。ここが一番大切な気もします。

我々人間は高度な文明社会を築き上げ、世界を支配していると思っているけれど、その一方で DNA に継承されている「生理的な枠組み」に支配されています。その生理的な枠組みは進化の結果であり、人間の進化の最終段階であるこの200万年間は「狩猟採集」のライフスタイルでした。

農業が始まったのは約1万年前ですが(日本では3000年程度前)、その農業もかなりの身体活動が必要です。運動不足でも生活していける都市生活は高々100年程度の歴史しかなく、そんな短時間で人間の生理的枠組みは変わりようがありません。我々は、チンパンジーやゴリラのように(人間基準からすると)運動不足の生活を送っても生活習慣病とは無縁で健康に生きられる、というわけにはいかないのです(No.272「ヒトは運動をするように進化した」参照)。

そのことは、実は昔から理解されていたはずです。文武両道という言葉はそれに近いし、現代では学校における「勉学とスポーツの両立」でしょう。勉学=知的活動・認知的活動、スポーツ=身体活動、と置き換えれば、それは労働年齢のすべての人に言えることだし、高齢になっても当てはまります。そのことを改めて認識すべきだと思いました。

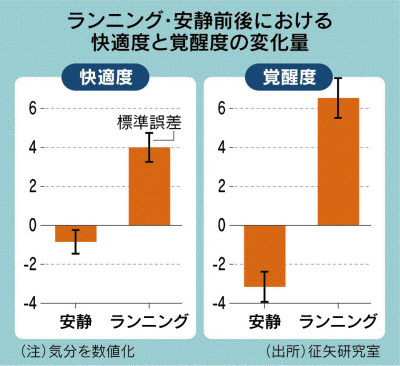

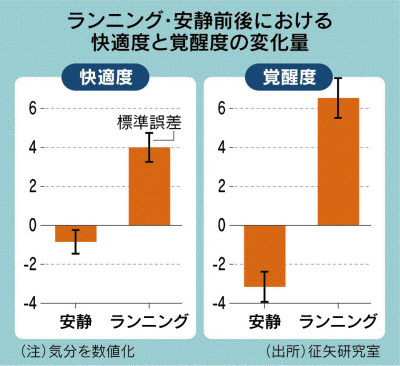

2022年5月31日の日本経済新聞に、ランニングが脳に与える好影響を解説した記事が掲載されました。筑波大学の征矢英昭教授(運動生化学)の研究で、一つのポイントは「ペダリング運動よりランニングの方が、より広範囲に脳か活性化する」というところです。その記事を引用します。下線や太線は原文にはありません。

ちなみに、引用中にあるストループテストの一般例をあげておきます。No.129「音楽を愛でるサル(2)」であげた英語での例です。もちろん征矢教授のものとは違いますが、本質的には同じことです。

ペダリング運動よりランニングの方が「倒れずに二足走行をする」という要素が加わり、より広い脳の働きが必要なことは当然でしょう。これが、征矢教授の研究にあったトレッドミルでなく戸外のランニングであれば、「歩行者とぶつからない」とか「コースを間違えない」とか「路面の凹凸に気を付ける」といった、さらに多くの脳の働きが必要になります。

本文中に「運動は身体的活動であるのと同じくらい認知的活動である」との研究者の言を引用しましたが、征矢教授の研究はまさにその通りなのでした。

運動は自由選択ではなく、必須

ということです。人は、より健康に過ごすために運動(=身体活動)をするのではなく、普通の健康状態で過ごすためには運動が必要なのです。論文の中では、運動が人の生理機能に良い影響を与えることがいろいろと書かれていましたが、その中に次の文章がありました。

|

我々は、運動が身体に及ぼす良い影響というと暗黙に、呼吸器系・循環器系(心肺機能)、体脂肪や筋肉、関節や骨密度、免疫機能つまり病気に対する抵抗力などを考えます。ざっくりと言うと、我々が「体力」という言葉で考える範疇についての運動の好影響です。

|

最近の「日経サイエンス」に、「運動しなければならない進化上の理由」を継続するかたちで、ポンツァー准教授の共同研究者でもあるライクレン教授(David Raichlen。南カリフォルニア大学)の解説が掲載されました。「運動が記憶力を改善する理由」という論文です。今回は是非、それを紹介したいと思います。

|

成体脳もニューロンを生み出せる

我々は、脳の神経細胞は成人になると増えない、減っていくばかりだと思っています。皆ではないかもしれないが、何となくそう思っている人が多いのではないでしょうか。そういうことを読んだ記憶があるし、年齢を重ねて「昔と違ってモノ忘れをするようになったな」と感じたとき「やっぱり」と思う人もいるはずです。

しかし最新の科学的知見によると、それは違います。ライクレン教授の論文では、まずそのことが強調されています。

|

では、なぜ運動が脳に良い影響を与えるのでしょうか。

負荷に対する応答で機能が改善する

我々は「体に適度の負荷をかけると体が丈夫になる」ということを直感的に理解しています。つまり「負荷に対する応答」として体の機能が改善されたり、より良くなるわけです。

|

ウォーキングやランニング、各種のエクササイズで肺や心臓に負荷をかけると、肺活量が増え、酸素取り込み機能が向上し、脈拍数は低下し、心臓機能が向上し、疲れにくくなり、風邪をひきにくくなって病気からの回復力も増す。これは非常に分かりやすい話です。

このことから類推すると、運動が脳に良い影響を与えるとしたら、「運動は脳への負荷でもあり、その負荷に対する脳の応答として機能が向上する」と考えるのが自然です。しかし我々は「脳への負荷」というと、勉強をしたり、問題を解いたり、読書をしたり、パズルを考えたり、ゲームをしたり、いわゆる「脳トレ」をやったり ・・・・・・ といった、"頭を使う" ことを考えてしまいます。単なる運動が脳に負荷をかけるとは直感的には思えない。

そこが「違う」というのが著者の指摘です。脳の応答を引き出す負荷とは何かという疑問に答えるためには、運動に対する我々の考え方を変えるべきだと言います。

|

「思える」とか「ようだ」という表現になっているのは、運動の脳への影響の研究は比較的最近(この10年程度)のものであり、影響のメカニズムが生理学的、脳神経学的に完全には解明されていないからです。しかしこれが詳しくわかると、たとえば年齢を重ねても認知能力を低下させない運動とはどういうものか、といったことも明らかになるでしょう。以下、現在までにわかっていることを論文から引用します。

運動と脳の可塑性:動物実験

|

主として人間の脳を念頭に補足しますと、まずタイトルの「脳の可塑性」とは、特に発達期の脳においてニューロンの新生が起こったり、ニューロン間の接続が増えたり、逆に減ったり(使わない場合)が起こることを言います。ざっくり言うと「脳が変化すること」です。

「BDNF」(Brain-derived neurotropic factor。脳由来神経栄養因子)は神経細胞の成長を促すタンパク質で、学習・記憶・判断などの高度な脳機能を担当する部位に作用します。何種類かある神経栄養因子の中では最も強力なものです。引用にあるように、BDNFは網膜、腎臓、唾液腺、前立腺、歯の関連細胞などでも作られ、それらの機能の回復や向上を促すことも知られています。

さらに「海馬」(Hippocampus)です。Hippocampus はタツノオトシゴをも意味する言葉で、その名の通り、脳の海馬の形はタツノオトシゴと似ています。海馬は近時記憶を担い、また大脳皮質に蓄えられる長期記憶を形成します。いわば記憶の司令塔です。海馬は加齢とともに萎縮する傾向にあり、特にアルツハイマー病の患者は顕著です。また強いストレスで起こる「心的外傷後ストレス障害。PTSD。Post Traumatic Stress Disorder)」の患者も、海馬の萎縮が見られることが分かっています。

|

ヒトの海馬の位置。右脳と左脳に一つずつあり、小指ほどの大きさである。左の図は側面図(左が前)、右の図は正面図である。Wikipediaより。 |

海馬は記憶だけでなく多様な機能を果たします。このブログで海馬に触れたことが3回ありました。一つは英国のディープマインド社(グーグルの子会社。AIの専門家集団)のCEOであるデミス・ハサビスの経歴で、彼は海馬の研究者です。No.174「ディープマインド」から再掲します。

|

2つ目のの海馬についての記事は、No.184「脳の中のGPS」です。人間(を含む哺乳類)の脳は "ナビゲーション機能" を持っています。つまり「自己の位置を把握する能力」で、この機能をになっているのが海馬です。これを発見した英国・ロンドン大学のオキーフ教授とノルウェー科学技術大学のモーザー夫妻は、2014年のノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

3番目は、No.211「狐は犬になれる」の「補記」に書いた話です。ロシアでは60年に渡ってキツネをイヌ化する(=家畜化する)交配実験が続けられてきました。イヌ化したキツネ、つまり人間になついて友好関係を持とうとするキツネの特徴はいろいろありますが、その一つは「海馬の神経細胞の新生スピードが普通のキツネの2倍」だということです。これは子どものキツネの特徴がそのまま残ったことを示します。

人間の脳は酸素が十分に供給されないと機能不全を起こし、場合によっては回復不可能になります。その酸素不足でまずダメージを受けるのは海馬だと言われています。つまりそれだけ重要な役割を果たしていることが想像できます。

運動と脳の可塑性:人での調査

動物実験によって、運動が海馬のニューロンの発生を促進することが分かってきたのですが、では人間ではどうなのか。それが次の引用です。

|

「適度あるいは激しい身体活動に従事する時間が長い人の海馬が大きい」としつつも、「このような効果がニューロンの新生や既存のニューロン間の接続の増加など脳の可塑性に関連しているかどうかはまだわからない」と、慎重に書かれています。マウスと違って人間の脳を解剖して調べるのは出来ないので、「人間でも、運動をするとニューロンの新生や既存のニューロン間の接続の増加が起こる」と断言はできないということでしょう。断言するためには高度な機器を使った実験が必要なはずです。

しかし、海馬の物理的な萎縮が記憶障害やPTSDと関係していることは明らかなので、逆に物理的な海馬の増大が認知機能の向上と結びつくことは容易に推定できます。さらに、運動が脳に与える良い影響は海馬だけではないようです。

|

「前頭前皮質」とは「前頭葉」の前の部分(額の方向)で、「前頭前野」とも呼ばれます。ここは「実行機能」をつかさどる部分です。つまり、対立する考えや葛藤を識別したり、現在の行動によってどのような結果が生じるかを予測したり、行動を切り替えたり、ルールを維持しつつ課題を遂行したり、新しい行動パターンの習得したりといったことを行います。一言でいうと「思考」と「行動」の制御であり、ヒトをヒトたらしめている部分とも言えるでしょう。その「前頭前皮質」を運動(有酸素運動)が強化するというのは、大変に重要なことです。

運動が脳に良い理由:進化人類学の見解

次に著者は、運動が脳に良い影響を与える理由を進化人類学の観点から説明しています。理由には2つあって「2足歩行」と「狩猟採集」です。

|

「歩行が脳に負荷を与える」とは、我々は普通考えません。何も考えることなく歩けるからです。しかし歩行が脳の複雑な制御の結果であることは、2足歩行ロボットを考えれば類推できます。1996年に本田技研が2足歩行ロボット、ASIMO を発表したとき、その完成度の高さに我々はびっくりしたわけですが(我々だけでなく世界のロボット研究者が仰天したわけですが)、なぜかと言うと2足歩行ロボットの制御が非常に難しく、それまで誰も ASIMO レベルの自然な歩行が実現できなかったからです。

進化人類学からみた、運動が脳に良い影響を与える理由の2つ目は「狩猟採集」です。以下の引用に出てくる "ホミニン" とは、絶滅種を含む人類(ホモ属)の総称です(No.272「ヒトは運動をするように進化した」参照)。

|

狩猟採集に必要な「2足歩行による長距離移動」のためには長時間の有酸素運動が必要です。狙った動物をどこまでも追いつめていって、動物が弱ったところを仕留める "持久狩猟" などはその典型です(No.272「ヒトは運動をするように進化した」参照)。「ヒトは有酸素運動に適応した種」であり、「ヒトの体は多くの有酸素運動を行うことを前提にしている」とも言えるでしょう。さらに狩猟採集のときの有酸素運動は、次の説明にあるように「認知活動を行いながらの有酸素運動」です。

|

認知機能を担う脳の発達は、長時間の有酸素運動を行えるという身体能力の発達と並行して起こった。このことが「運動が認知能力の向上の役立つ」ことの進化人類学的な見方です。

著者は「加齢に伴って進む脳の萎縮とそれに付随する認知機能の低下は、運動不足になりがちな生活習慣に関連している可能性がある」とまで言っています。我々は生活習慣病と言うと、動脈硬化、高血圧、糖尿病などを思い浮かべますが、「認知症(のある部分)も生活習慣病(の可能性がある)」ということでしょう。

「頭を使いながらの運動」仮説

上の引用にあるように、人類が200万年間続けてきた狩猟採集は「認知機能を働かせながらの有酸素運動」が必要でした。このことから類推すると、現代人が行う健康維持のための運動について、

認知機能を働かせながらの運動の方が、そうでない単純な運動よりも、より脳への良い影響(脳神経の新生、ニューロン間の結合強化)がある

との考えが浮かびます。これを「頭を使いながらの運動仮説」と呼ぶとします(著者の言葉ではなく、いま仮につけた名前です)。著者はこの仮説を立証しようとしています。まだ研究の端緒ですが、次のような例が報告されています。

|

「認知的刺激の多い環境へのアクセスを運動と組み合わせたマウス」の具体的な説明がないので、どいういう実験かは不明です。迷路を抜けることと、回し車を交互にやるのでしょうか。それはできそうもないので、もっと複雑な実験でしょう。実験内容は分かりませんが、マウスで認知的刺激と運動が関係する結果が得られたということです。さらに人間でも研究もされています。

|

Nintendo Swich のソフトには「体を動かしながらゲームをする」タイプがいろいろあります(たとえば新垣結衣さんがCMをやった、"リングフィット アドベンチャー")。この手のゲームソフトは、認知症予防に最適なのかもしれません。「頭を使いながらの運動仮説」が立証されたとすると、面白いことになってくるでしょう。

ランニングをするなら

以降はこの論文の感想です。運動が脳に良いとは比較的言われることなので、運動が記憶力などの認知機能を高めるという主旨は理解しやすく、納得できました。

議論は最後に書かれている「頭を使いながらの運動仮説」です。これが正しいとすると、今後、たとえばフィットネスクラブでのエアロバイク(自転車こぎ)はゲームと組み合わせることになるでしょう。つまりバイクの前にビデオ画面があり、バイクのハンドルがゲームの操作機能を持つというイメージです。

そこまで考えなくても、ランニングやジョギングではどうでしょうか。最も頭を使いそうにないのは、ジムや自宅でランニングマシン(=トレッドミル)を使ってやるランです。何も考えなくてもできます。

逆に最も認知機能を働かせならのランニングは「クロスカントリー・ラン」です。舗装されていない野原や丘の小道を駆けめぐり、かつ怪我をせずに安全にやるには、無意識にせよ、かなり頭を使いそうです。

しかしクロスカントリー・ランを日常的にするわけにはいきません。日頃の運動となると、自宅の近辺で、公園の中や歩道、遊歩道、自転車・歩行者専用道をランすることになります。こういったランでも、人とぶつからないように注意が必要だし、タイムを計測しながらスピードやフォームを調整するとなると、それなりに頭を使っていそうです。コースを頻繁に変えると、もっと良いかも知れない。

ただ「頭を使いながらの運動仮説」が正しいと立証されたとしても、それが単純運動と比較してどの程度効果があるかが問題でしょう。解説の最初に書かれていたように「運動はそれだけで認知活動」なのです。ここが一番大切な気もします。

我々人間は高度な文明社会を築き上げ、世界を支配していると思っているけれど、その一方で DNA に継承されている「生理的な枠組み」に支配されています。その生理的な枠組みは進化の結果であり、人間の進化の最終段階であるこの200万年間は「狩猟採集」のライフスタイルでした。

農業が始まったのは約1万年前ですが(日本では3000年程度前)、その農業もかなりの身体活動が必要です。運動不足でも生活していける都市生活は高々100年程度の歴史しかなく、そんな短時間で人間の生理的枠組みは変わりようがありません。我々は、チンパンジーやゴリラのように(人間基準からすると)運動不足の生活を送っても生活習慣病とは無縁で健康に生きられる、というわけにはいかないのです(No.272「ヒトは運動をするように進化した」参照)。

そのことは、実は昔から理解されていたはずです。文武両道という言葉はそれに近いし、現代では学校における「勉学とスポーツの両立」でしょう。勉学=知的活動・認知的活動、スポーツ=身体活動、と置き換えれば、それは労働年齢のすべての人に言えることだし、高齢になっても当てはまります。そのことを改めて認識すべきだと思いました。

(続く)

| 補記 |

2022年5月31日の日本経済新聞に、ランニングが脳に与える好影響を解説した記事が掲載されました。筑波大学の征矢英昭教授(運動生化学)の研究で、一つのポイントは「ペダリング運動よりランニングの方が、より広範囲に脳か活性化する」というところです。その記事を引用します。下線や太線は原文にはありません。

|

ちなみに、引用中にあるストループテストの一般例をあげておきます。No.129「音楽を愛でるサル(2)」であげた英語での例です。もちろん征矢教授のものとは違いますが、本質的には同じことです。

|

英語でのストループテストの例 |

上左から右へ、下へと文字の色を答えていく。答えは、red, blue, orange(黄色っぽい色), purple(紫色)、green の5つである。上2行は単語の意味と文字の色が一致しているが、3行目以降は一致していない。3行目以降の方が答えるのが難しい。 |

(日経サイエンス「脳が生み出すイリュージョン」より) |

ペダリング運動よりランニングの方が「倒れずに二足走行をする」という要素が加わり、より広い脳の働きが必要なことは当然でしょう。これが、征矢教授の研究にあったトレッドミルでなく戸外のランニングであれば、「歩行者とぶつからない」とか「コースを間違えない」とか「路面の凹凸に気を付ける」といった、さらに多くの脳の働きが必要になります。

本文中に「運動は身体的活動であるのと同じくらい認知的活動である」との研究者の言を引用しましたが、征矢教授の研究はまさにその通りなのでした。

(2022.5.31)

2020-05-30 08:09

nice!(0)