No.208 - 中島みゆきの詩(11)ひまわり [音楽]

今までに中島みゆきさんの詩について11回、書きました。次の記事です。

No. 35 - 中島みゆき「時代」

No. 64 - 中島みゆきの詩( 1)自立する言葉

No. 65 - 中島みゆきの詩( 2)愛を語る言葉

No. 66 - 中島みゆきの詩( 3)別れと出会い

No. 67 - 中島みゆきの詩( 4)社会と人間

No. 68 - 中島みゆきの詩( 5)人生・歌手・時代

No.130 - 中島みゆきの詩( 6)メディアと黙示録

No.153 - 中島みゆきの詩( 7)樋口一葉

No.168 - 中島みゆきの詩( 8)春なのに

No.179 - 中島みゆきの詩( 9)春の出会い

No.185 - 中島みゆきの詩(10)ホームにて

今回はその続きで《ひまわり“SUNWARD”》を取り上げます。なぜかと言うと、前回の No.207「大陸を渡った農作物」で、アメリカ大陸原産で世界に広まった農作物として向日葵に触れたため、この曲を思い出したからです。

実は No.67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」でもこの詩を取り上げたのですが、その時はいくつかの中の一つであり、また詩の一部だけだったので、再度この詩だけに絞って書くことにします。

ひまわり“SUNWARD”

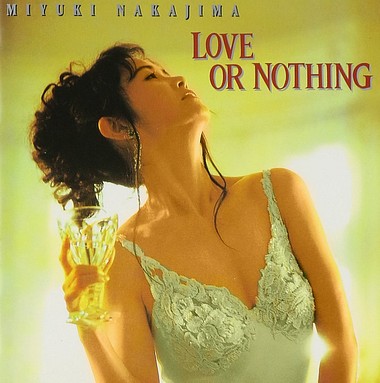

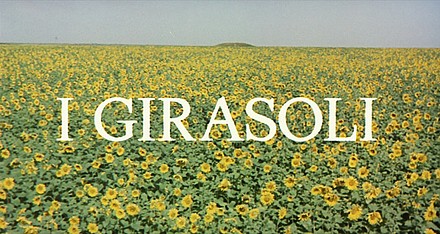

《ひまわり“SUNWARD”》は、1994年に発売されたアルバム『LOVE OR NOTHING』に収められた曲で、その詩は次のようです。

最初に出てくる「柵」と「銃声」という言葉が、この詩の情景を端的に表しています。それは戦争、ないしは抗争です。柵の両側に分かれた勢力が銃を撃ち合っているという状況です。

「柵が作られ、銃声が鳴り響く場所」はどの地域(国)のことだとはありませんが、具体的に想像することも可能です。たとえばこのアルバムが発売された頃は、ユーゴスラビア内戦(1991-1995)のまっただ中でした。旧ユーゴスラビア連邦が共和国に解体していく過程で起こった内戦、ないしは紛争です(スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、コソボ、モンテネグロ、マケドニアに解体した)。複数の民族と宗教(カトリック、セルビア正教、イスラム教)と地域性が複雑に絡み合った戦争です。従来は仲良く暮らしていた隣同士の村が、いがみ合い、殺し合いになることもあった。

とあります。従来、柵(壁、境)がなかった所に柵が作られていく。しかも「私」には柵の両側の2つの血が流れている。両親の出身地は柵の両側に分かれてしまった・・・・・・。多民族国家ではこのような状況が頻発したと考えられます。

戦争で分断された家族

戦争(ないしは抗争・紛争)というこの詩の背景を補強するのが《ひまわり“SUNWARD”》という題名です。この題名が昔の名画『ひまわり』(1970)を連想させるからです。

映画『ひまわり』はイタリア人夫婦の物語です。旧ソ連戦線に出征して音信不通になった夫を、妻がロシアまで探しに行く。しかしやっと見つけた夫は命の恩人のロシア人女性と結婚していた、というストーリーでした。戦争のもたらす悲劇を描いた映画です。

ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニの主演で、監督はヴィットリオ・デ・シーカ。ヘンリー・マンシーニ作曲の "せつない" 音楽が印象的な作品でした。そしてそれ以上に印象的なのが見渡す限り一面のひまわり畑の映像で、このショットが強烈に心に残る作品です。

なぜここで「ひまわり畑」なのか。ひとつは、No.207「大陸を渡った農作物」で書いたようにロシアやウクライナがヒマワリの大産地だからです。しかしそれだけの理由ではありません。この「ひまわり畑」の下には戦争で死んだイタリア兵やソ連兵が眠っているというのが映画での設定です。「ひまわり畑」は戦争(ないしは戦場)の象徴でもある。

この映画を若い時に見た人は「戦争で分断された家族 → ひまわり」ないしは「戦場 → ひまわり」という連想が容易に働くのではないでしょうか。何回か書きましたが、映画(名画)のもたらすインパクトは強いのです。そのインパクトは、物語やストーリーよりも、むしろ特定の映像・場面・シーンが印象に残る強さだと思います。そして中島さんも連想が働いたのではないか。

というのも『ひまわり』の日本公開は1970年秋であり、中島さんは大学の1年生です。中島さんはこの映画を札幌で見たのではないかと、ふと思ったのです。

ふと思ったのには理由があります。1970年秋にもうひとつの外国映画が公開されました。学生運動を背景に、青春の高揚と挫折を描いた『いちご白書』です。No.35「中島みゆき:時代」に、中島さんの名曲「時代」は『いちご白書』の主題歌である「サークル・ゲーム」に影響されたのではという推測を書きました。そこから同時期に公開された『ひまわり』を連想したわけです。

とにかく「ひまわり」=「戦場、ないしは戦争で分断された家族」というのが詩の背景です。柵ができ、銃声が鳴り響き、「私」の両親は柵の両側に属することになってしまった状況です。

ロミオとジュリエット

ところで、この詩における最も重要なフレーズは、何回か繰り返される、

だと思いますが、これはシェイクスピアを踏まえているのではないでしょうか。

シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」は、北イタリアのヴェローナの街が舞台です。キャピュレット家のジュリエットはロミオと恋に落ちますが、そのロミオが敵同士として憎みあってきたモンタギュー家だと知って嘆き、悲しみます。そして自宅の2階バルコニーでロミオへの想いを語ります。それを実はロミオが下で聞いているという、ドラマの前半のヤマ場というか、劇的な場面です。ちなみに No.53「ジュリエットからの手紙」で書いたように、現在のヴェローナの街にはバルコニー付きの「ジュリエットの家」があって観光名所になっています。

このバルコニーの場面におけるジュリエットの「おお、ロミオ、ロミオ。どうしてあなたはロミオ?」というせりふは大変に有名ですが、その続きの部分を引用すると次の通りです。

アンダーラインを付けたところの原文は、

です。この「A rose by any other name would smell as sweet.」という一文は、シェイクスピアの引用ということを越えて、格言として英語圏で通用しているようです("名前より本質" という意味)。余談ですが、No.77「赤毛のアン(1)文学」で書いたように、このジュリエットのせりふを踏まえた表現が『赤毛のアン』に出てきます。

本が好きで、ちょっと変わった考え方をするアンの性格がよく出ているところです。中島みゆき《ひまわり“SUNWARD”》に戻りますと、

の2つは発想が酷似しています。これはまったくの偶然でしょうか。そうかも知れません。アンは「本で読んだ」と言っているので、作者のモンゴメリがシェイクスピアを踏まえたことが明白ですが、中島さんの場合は偶然かもしれない。

ただし、そうとも言えない「気になる点」が2つあります。その一つ目ですが、《ひまわり“SUNWARD”》という詩は、

という状況設定の詩です。一方「ロミオとジュリエット」は、

です。二つの勢力の抗争が背景になっているという点で似ているのです。

2つ目の気になる点は「花は香り続けるだろう」という言葉が、題名の "ひまわり" と軽いミスマッチを起こしていることです。もちろんひまわりも香りますが、一般的に「香りのよい花」だとは見なされていません。香りが愛でられる花は、ジュリエットが引き合いに出しているバラを筆頭に、スイセン、ジャスミン、スズラン、ラベンダー、ユリ、キンモクセイ、ギンモクセイ、クチナシ、梅、桃、沈丁花、蝋梅などだと思います。バラやジャスミン、スズランなどは香水の成分になったりするほどです。

一方、キク、チューリップ、アサガオ、シクラメン、コスモス、桜などは「香り」というより「花の形や色、咲く姿」が評価されるわけです。香りはあっても弱い香り、淡い香りです。品種によって程度の違いはあると思いますが、一般的に「香りの花」という意識はない。詩の題名になっているひまわりはキク科の植物です。野菊やデイジー程度の香りはするが、そんなに香りが引き立つ花ではありません。従って、題名のひまわりと詩の表現をマッチさせるなら、

ぐらいが適切な感じもします。その方が「いかにも生命力が強そうな」ひまわりに合っていそうです。しかしこの詩は「咲く」ではなくて「香る」という言葉になっている。この「ひまわり」と「香る」の組み合わせには軽い(あくまで軽い)ミスマッチを感じるのですが、一般的に言って中島さんの詩は一つ一つの言葉が慎重に選ばれています。ここは「香る」でなければならない理由があるはずです。

以上の2つの「気になる点」から判断すると、やはり中島さんは意図的に「ロミオとジュリエット」を踏まえたのではと思います。だとすると《ひまわり“SUNWARD”》から具体的な何らかの戦争や内戦(たとえばユーゴスラビア内戦)を思い浮かべるよりも、民族・国籍・宗教・政治・信条・思想・家系などに起因する、もっと一般的な争いや対立をイメージすべきでしょう。

中島さんの詩を "狭く受け取る" と誤解してしまう、そういったことがよくあります。いかにも具体的事物を指していそうな言葉でも、よく考えるともっと汎用的というか、広い意味で使われていたりする。中島さんは言葉に象徴性を持たせることが多いし、No.64「中島みゆきの詩(1)自立する言葉」で書いたように、彼女は象徴詩が得意なのです。

というように考えると《ひまわり“SUNWARD”》という詩は、たとえば現在、世界各地の "多民族国家" や "移民受け入れ国家" で問題になっている「民族間の軋轢、ないしは対立、反目」を想像してみても良いと思います。現に、「分断派」と「融合派」が政治的に対立する構図の中で大統領選挙が行われたりしているのです(2016年:アメリカ、2017年:フランス)。

ここまで書いて思い出すことがあります。「ロミオとジュリエット」を換骨奪胎して現代アメリカに置き換えた有名なミュージカルがあります。『ウェストサイド・ストーリー』です。このミュージカルは、ポーランド系アメリカ人の少年グループ(=ジェット団)とプエルトリコ系アメリカ人の少年グループ(=シャーク団)の対立が、ストーリーの骨格になっています。つまり移民国家・アメリカにおける出自の違いによる対立が背景です。

「ロミオとジュリエット」は北イタリア・ヴェローナの名門家系の "争い" ですが、それをグッと小さくするとニューヨークの "チンピラ" 少年グループの抗争になる。一方、ぐっと視点を広げて一般化すると《ひまわり“SUNWARD”》が描いているような世界観になる。そう考えることもできると思います。

「たとえどんな名前で呼ばれるときも / 花は香り続けるだろう」という一節は、「たとえどんな名前やレッテルで呼ばれようとも、人間であることは変わらない」というメッセージになっています。それはジュリエットがバルコニーで訴えた心の叫びと本質的に同じです。

ひまわりが象徴するもの

この曲の題名の英語部分は "sunflower" = ひまわり ではなく "sunward" です。sunward は「太陽に向かう」という意味の形容詞ないしは副詞で、向日葵の "向日" の部分の英訳になっています。

なぜ日本語で「ひまわり = "向日" 葵」なのかというと、ひまわりは常に太陽に花を向けるという "伝説" があるからです。それは必ずしも正しくないのですが(成長の初期段階ではそういう傾向がある)、そう思われているからこそ向日葵という和名になった。実は葵も「仰ぐ日」からきているらしい。葉に向日性があると言います。

「太陽に向かう」ということの含意は、"前向き" とか "希望" とか "未来へ" といったイメージでしょう。そしてなぜ「太陽に向かう」のか、それは「太陽の光 = 誰にでも均等に降り注ぐもの」を求めるからです。そのことが詩の中で力強く宣言されています。

わざわざ英単語の sunward を持ち出したのは「太陽に向かう」ということを明確にしたかったからでしょう。『ひまわり』とか『向日葵』だけよりも、タイトルの意図が明確になります。そして中島さんはタイトルでこの詩の「主題」を示した。

「日本語の題名に英語の副題」をつけるということで思い出すのは、『LOVE OR NOTHING』(1994)の前年に発表されたセルフ・リメイク集『時代 - Time goes around』(1993)です。Time goes around は「時は回る」という意味ですが、この副題によって中島さんは《時代》という詩のテーマが「時の循環」だと(改めて、題だけで)明確にしたわけです。《ひまわり“SUNWARD”》というタイトルは、それとよく似ています。

ひまわりの2重の意味

《ひまわり“SUNWARD”》についてまとめると、この詩は "ひまわり" に2重の意味を込めたと考えられます。

の2つです。この詩は "ひまわり" という花が発想の最初にあって、そこから全体の詩を構成したという気がします。ひまわりをモチーフにした絵画や歌はいろいろあります。それらの作品がひまわりにイメージしているものは、

などです。しかしこの中島作品はそれらとはちょっと違います。そこが彼女の独特さというか、個性なのでしょう。考えてみると ② の「太陽を向く」というのは、実物のひまわりを見たとしても実感できるわけではありません。しかし言葉としては向日葵であり、「太陽に向く」が本来の意味です。このあたり、言葉そのものにこだわる中島さんの詩人としての感性がよく現れていると思いました。

誰にでも降り注ぐ光

この詩は "争い" を解決するものとしての「誰にでも降り注ぐ光(=愛)」がテーマになっています。はたしてそれは何なのか、どこに求めたらいいのかと・・・・・・。普通に考えるとその有力候補は宗教なのでしょうが、その宗教や宗派が抗争の発端になり排他性の原因になっていることが多々ある。また「誰にでも降り注ぐ光は嫌だ。自分たちだけに降り注ぐ光が欲しい」と声高に叫ぶ人たちもいる。

この詩は No. 67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」で取り上げたように "社会" に関わった詩ですが、発表から23年たった現在、社会との関係性においても十分に通用する詩であり、それどころか増々輝いてみえます。それだけ普遍性のある内容だと思います。

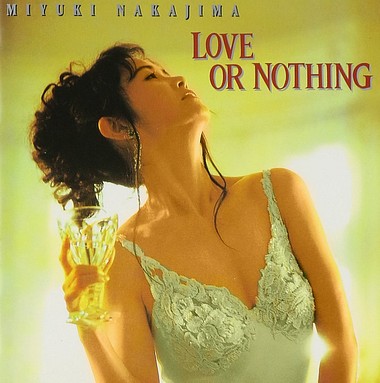

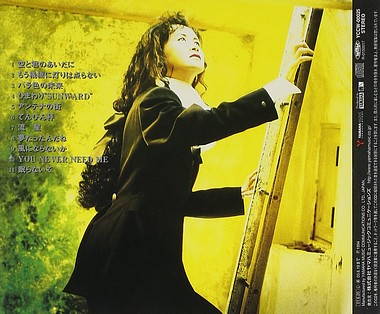

《ひまわり "SUNWARD"》が収録された "LOVE OR NOTHING" というアルバムのタイトルとジャケット写真についての補足です。

まずこのアルバムのジャケット写真を見て直感的に思うのが向日葵のイメージです。つまり表の写真は「黄色い光が充満している感じ」であり、裏は「右上方から強い黄色の光が差し込んできている感じ」です。この強い黄色が向日葵の花の色を連想させます。また単に黄色だけでなく緑も使われているのが向日葵の姿と合っている。さらに、ジャケットの表と裏の中島さんのポーズは、向日葵の花と茎を模しているのではないでしょうか。茎が太陽に向かって伸びていき(裏)、その上に華麗な花を咲かせる(表)イメージです。ジャケットの裏の写真は光が差し込んでくる方向へ昇っていく姿です。それは《ひわまり》の副題である "sunward = 太陽の方へ" のヴィジュアル化でしょう。

このジャケットから判断すると、アルバム全体のテーマは《ひまわり》という曲そのものではと思います。つまりコアなコンセプトが、向日葵(黄色)→ 太陽(黄色)→ 誰にでも降り注ぐ愛ではないか。それを裏付けるのが "LOVE OR NOTHING" というタイトルです。直訳すると「愛か、無か」ですが、その意味としては、

・愛がなければ何も無くなる

・愛がすべて

ということでしょう。《ひまわり》の詩の「誰にでも降り注ぐ愛」は、タイトルの "愛(LOVE)"と繋がっていると思います。

そして、このタイトルで連想するのが(ちょっと唐突かもしれませんが)ビートルズの "All You Need Is Love" です(日本語題名は "愛こそはすべて")。愛があればできないことはない、というポジティブなメッセージの曲ですが、中島さんの "LOVE OR NOTHING" はこのビートルズの曲を意識したのではないでしょうか。

"All You Need Is Love" は、1967年6月に初めて行われた「通信衛星を使った世界同時中継番組」のために作られた曲で、番組ではレコーディング風景が放送されました。中島みゆきさんは当時高校1年生です。まず間違いなく番組を見たと思います。同世代やその前後の人たちにとって強く心に残っているずだし、のちにプロのミュージシャンになった人ならなおさらです。番組が放映されてから27年後(1994年)に、それを踏まえたタイトルをつけたアルバムが制作されてもおかしくはないと思います(想像ですが)。

《ひまわり "SUNWARD"》と "All You Need Is Love" に共通するのは、"愛" "Love" という言葉を最も広い意味でとらえていることです。しかし詩としてのコンセプトは違います。《ひまわり》は "誰にでも降り注ぐ愛の不在" が歌われていて、"銃声" などという言葉も出てくる。ビートルズを意識したのかもしれないし、"愛がすべて" であるのは確かだろうけれど、中島さんでしか表現できないない世界観が提示されています。そこがこの曲の聴き所だと思います。

2022年2月24日、ロシアのウクライナ侵略が始まりました。ウクライナのメディア "Ukraine World" が、2月24日に Twitter に投稿した動画があります。町に来たロシア兵にウクライナの女性が歩み寄って、何か話しています。

この動画を、2月26日にBBC News(World)が 英訳付きで Twitter に投稿しました。BBCの翻訳によると、女性はロシア兵に「あなたがここで死んだ時、ヒマワリが育つようにこの種を持って行きなさい」と言っています。英語字幕は、

Take this seeds so sunflowers grow when you die here.

でした。ひまわりはウクライナの国花だそうです。ひまわりはロシアに対する抵抗の象徴。それが世界に広まりました。

2022年7月30日の朝日新聞(朝刊 1面)に、ウクライナのひまわり畑の写真とともに「満開 輸出を待つ」という見出しの記事が掲載されました。以下に引用します。

No. 35 - 中島みゆき「時代」

No. 64 - 中島みゆきの詩( 1)自立する言葉

No. 65 - 中島みゆきの詩( 2)愛を語る言葉

No. 66 - 中島みゆきの詩( 3)別れと出会い

No. 67 - 中島みゆきの詩( 4)社会と人間

No. 68 - 中島みゆきの詩( 5)人生・歌手・時代

No.130 - 中島みゆきの詩( 6)メディアと黙示録

No.153 - 中島みゆきの詩( 7)樋口一葉

No.168 - 中島みゆきの詩( 8)春なのに

No.179 - 中島みゆきの詩( 9)春の出会い

No.185 - 中島みゆきの詩(10)ホームにて

今回はその続きで《ひまわり“SUNWARD”》を取り上げます。なぜかと言うと、前回の No.207「大陸を渡った農作物」で、アメリカ大陸原産で世界に広まった農作物として向日葵に触れたため、この曲を思い出したからです。

実は No.67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」でもこの詩を取り上げたのですが、その時はいくつかの中の一つであり、また詩の一部だけだったので、再度この詩だけに絞って書くことにします。

ひまわり“SUNWARD”

《ひまわり“SUNWARD”》は、1994年に発売されたアルバム『LOVE OR NOTHING』に収められた曲で、その詩は次のようです。

|

| ||

|

中島みゆき

「LOVE OR NOTHING」(1994)

①空と君のあいだに ②もう桟橋に灯りは点らない ③バラ色の未来 ④ひまわり“SUNWARD” ⑤アンテナの街 ⑥てんびん秤 ⑦流星 ⑧夢だったんだね ⑨風にならないか ⑩YOU NEVER NEED ME ⑪眠らないで ちなみにこのCDは、女性アーティストなら一度はやってみたいと思うであろうジャケットに仕上がっている。 | ||

最初に出てくる「柵」と「銃声」という言葉が、この詩の情景を端的に表しています。それは戦争、ないしは抗争です。柵の両側に分かれた勢力が銃を撃ち合っているという状況です。

「柵が作られ、銃声が鳴り響く場所」はどの地域(国)のことだとはありませんが、具体的に想像することも可能です。たとえばこのアルバムが発売された頃は、ユーゴスラビア内戦(1991-1995)のまっただ中でした。旧ユーゴスラビア連邦が共和国に解体していく過程で起こった内戦、ないしは紛争です(スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、コソボ、モンテネグロ、マケドニアに解体した)。複数の民族と宗教(カトリック、セルビア正教、イスラム教)と地域性が複雑に絡み合った戦争です。従来は仲良く暮らしていた隣同士の村が、いがみ合い、殺し合いになることもあった。

| 私の中の父の血と 私の中の母の血と どちらか選ばせるように 棚は伸びてゆく |

とあります。従来、柵(壁、境)がなかった所に柵が作られていく。しかも「私」には柵の両側の2つの血が流れている。両親の出身地は柵の両側に分かれてしまった・・・・・・。多民族国家ではこのような状況が頻発したと考えられます。

戦争で分断された家族

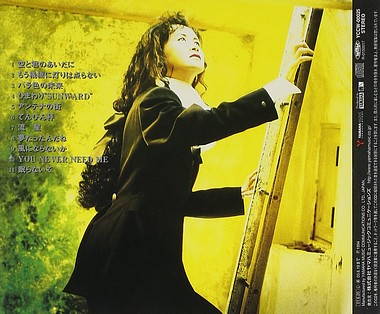

戦争(ないしは抗争・紛争)というこの詩の背景を補強するのが《ひまわり“SUNWARD”》という題名です。この題名が昔の名画『ひまわり』(1970)を連想させるからです。

映画『ひまわり』はイタリア人夫婦の物語です。旧ソ連戦線に出征して音信不通になった夫を、妻がロシアまで探しに行く。しかしやっと見つけた夫は命の恩人のロシア人女性と結婚していた、というストーリーでした。戦争のもたらす悲劇を描いた映画です。

| ||

|

映画「ひまわり」のタイトルバック。文字はイタリア語の「ひまわり」。このタイトルバックを始めとして映画には "一面のひまわり畑" のシーンが出てくるが、それが強烈な印象を残す。

| ||

ソフィア・ローレンとマルチェロ・マストロヤンニの主演で、監督はヴィットリオ・デ・シーカ。ヘンリー・マンシーニ作曲の "せつない" 音楽が印象的な作品でした。そしてそれ以上に印象的なのが見渡す限り一面のひまわり畑の映像で、このショットが強烈に心に残る作品です。

なぜここで「ひまわり畑」なのか。ひとつは、No.207「大陸を渡った農作物」で書いたようにロシアやウクライナがヒマワリの大産地だからです。しかしそれだけの理由ではありません。この「ひまわり畑」の下には戦争で死んだイタリア兵やソ連兵が眠っているというのが映画での設定です。「ひまわり畑」は戦争(ないしは戦場)の象徴でもある。

この映画を若い時に見た人は「戦争で分断された家族 → ひまわり」ないしは「戦場 → ひまわり」という連想が容易に働くのではないでしょうか。何回か書きましたが、映画(名画)のもたらすインパクトは強いのです。そのインパクトは、物語やストーリーよりも、むしろ特定の映像・場面・シーンが印象に残る強さだと思います。そして中島さんも連想が働いたのではないか。

というのも『ひまわり』の日本公開は1970年秋であり、中島さんは大学の1年生です。中島さんはこの映画を札幌で見たのではないかと、ふと思ったのです。

ふと思ったのには理由があります。1970年秋にもうひとつの外国映画が公開されました。学生運動を背景に、青春の高揚と挫折を描いた『いちご白書』です。No.35「中島みゆき:時代」に、中島さんの名曲「時代」は『いちご白書』の主題歌である「サークル・ゲーム」に影響されたのではという推測を書きました。そこから同時期に公開された『ひまわり』を連想したわけです。

|

| ||

|

映画「ひまわり」は2011年にデジタル・リマスター版が公開されたが、その予告編より。この画像の中央に小さく写っているのは、出征して行方不明になった夫を探す妻(ソフィア・ローレン)。ちなみに「いちご白書」も同じ年にリマスター版が公開された。

| ||

とにかく「ひまわり」=「戦場、ないしは戦争で分断された家族」というのが詩の背景です。柵ができ、銃声が鳴り響き、「私」の両親は柵の両側に属することになってしまった状況です。

ロミオとジュリエット

ところで、この詩における最も重要なフレーズは、何回か繰り返される、

| たとえどんな名前で呼ばれるときも 花は香り続けるだろう |

だと思いますが、これはシェイクスピアを踏まえているのではないでしょうか。

| |||

|

ジュリエットの家

(ヴェローナ市のHP) | |||

このバルコニーの場面におけるジュリエットの「おお、ロミオ、ロミオ。どうしてあなたはロミオ?」というせりふは大変に有名ですが、その続きの部分を引用すると次の通りです。

|

アンダーラインを付けたところの原文は、

| that which we call a rose by any other name would smell as sweet. |

です。この「A rose by any other name would smell as sweet.」という一文は、シェイクスピアの引用ということを越えて、格言として英語圏で通用しているようです("名前より本質" という意味)。余談ですが、No.77「赤毛のアン(1)文学」で書いたように、このジュリエットのせりふを踏まえた表現が『赤毛のアン』に出てきます。

|

本が好きで、ちょっと変わった考え方をするアンの性格がよく出ているところです。中島みゆき《ひまわり“SUNWARD”》に戻りますと、

シェイクスピア

中島みゆき

|

の2つは発想が酷似しています。これはまったくの偶然でしょうか。そうかも知れません。アンは「本で読んだ」と言っているので、作者のモンゴメリがシェイクスピアを踏まえたことが明白ですが、中島さんの場合は偶然かもしれない。

ただし、そうとも言えない「気になる点」が2つあります。その一つ目ですが、《ひまわり“SUNWARD”》という詩は、

| 柵の両側に分かれた二つの勢力が抗争している、その象徴が銃声 |

という状況設定の詩です。一方「ロミオとジュリエット」は、

| ヴェローナの町におけるモンタギュー家(ロミオの実家。ローマ教皇派)とキャピュレット家(ジュリエットの実家。神聖ローマ皇帝派)の抗争を背景にし、若い2人の死で終わる悲劇 |

です。二つの勢力の抗争が背景になっているという点で似ているのです。

2つ目の気になる点は「花は香り続けるだろう」という言葉が、題名の "ひまわり" と軽いミスマッチを起こしていることです。もちろんひまわりも香りますが、一般的に「香りのよい花」だとは見なされていません。香りが愛でられる花は、ジュリエットが引き合いに出しているバラを筆頭に、スイセン、ジャスミン、スズラン、ラベンダー、ユリ、キンモクセイ、ギンモクセイ、クチナシ、梅、桃、沈丁花、蝋梅などだと思います。バラやジャスミン、スズランなどは香水の成分になったりするほどです。

一方、キク、チューリップ、アサガオ、シクラメン、コスモス、桜などは「香り」というより「花の形や色、咲く姿」が評価されるわけです。香りはあっても弱い香り、淡い香りです。品種によって程度の違いはあると思いますが、一般的に「香りの花」という意識はない。詩の題名になっているひまわりはキク科の植物です。野菊やデイジー程度の香りはするが、そんなに香りが引き立つ花ではありません。従って、題名のひまわりと詩の表現をマッチさせるなら、

| たとえどんな名前で呼ばれるときも 花は咲き続けるだろう |

ぐらいが適切な感じもします。その方が「いかにも生命力が強そうな」ひまわりに合っていそうです。しかしこの詩は「咲く」ではなくて「香る」という言葉になっている。この「ひまわり」と「香る」の組み合わせには軽い(あくまで軽い)ミスマッチを感じるのですが、一般的に言って中島さんの詩は一つ一つの言葉が慎重に選ばれています。ここは「香る」でなければならない理由があるはずです。

以上の2つの「気になる点」から判断すると、やはり中島さんは意図的に「ロミオとジュリエット」を踏まえたのではと思います。だとすると《ひまわり“SUNWARD”》から具体的な何らかの戦争や内戦(たとえばユーゴスラビア内戦)を思い浮かべるよりも、民族・国籍・宗教・政治・信条・思想・家系などに起因する、もっと一般的な争いや対立をイメージすべきでしょう。

中島さんの詩を "狭く受け取る" と誤解してしまう、そういったことがよくあります。いかにも具体的事物を指していそうな言葉でも、よく考えるともっと汎用的というか、広い意味で使われていたりする。中島さんは言葉に象徴性を持たせることが多いし、No.64「中島みゆきの詩(1)自立する言葉」で書いたように、彼女は象徴詩が得意なのです。

というように考えると《ひまわり“SUNWARD”》という詩は、たとえば現在、世界各地の "多民族国家" や "移民受け入れ国家" で問題になっている「民族間の軋轢、ないしは対立、反目」を想像してみても良いと思います。現に、「分断派」と「融合派」が政治的に対立する構図の中で大統領選挙が行われたりしているのです(2016年:アメリカ、2017年:フランス)。

ここまで書いて思い出すことがあります。「ロミオとジュリエット」を換骨奪胎して現代アメリカに置き換えた有名なミュージカルがあります。『ウェストサイド・ストーリー』です。このミュージカルは、ポーランド系アメリカ人の少年グループ(=ジェット団)とプエルトリコ系アメリカ人の少年グループ(=シャーク団)の対立が、ストーリーの骨格になっています。つまり移民国家・アメリカにおける出自の違いによる対立が背景です。

「ロミオとジュリエット」は北イタリア・ヴェローナの名門家系の "争い" ですが、それをグッと小さくするとニューヨークの "チンピラ" 少年グループの抗争になる。一方、ぐっと視点を広げて一般化すると《ひまわり“SUNWARD”》が描いているような世界観になる。そう考えることもできると思います。

「たとえどんな名前で呼ばれるときも / 花は香り続けるだろう」という一節は、「たとえどんな名前やレッテルで呼ばれようとも、人間であることは変わらない」というメッセージになっています。それはジュリエットがバルコニーで訴えた心の叫びと本質的に同じです。

ひまわりが象徴するもの

この曲の題名の英語部分は "sunflower" = ひまわり ではなく "sunward" です。sunward は「太陽に向かう」という意味の形容詞ないしは副詞で、向日葵の "向日" の部分の英訳になっています。

なぜ日本語で「ひまわり = "向日" 葵」なのかというと、ひまわりは常に太陽に花を向けるという "伝説" があるからです。それは必ずしも正しくないのですが(成長の初期段階ではそういう傾向がある)、そう思われているからこそ向日葵という和名になった。実は葵も「仰ぐ日」からきているらしい。葉に向日性があると言います。

| 横道にそれますが、今、向日性と書きました。この「向日性」とその英訳である 「heliotropism」は No.142「日本語による科学(1)」に出てきました。向日性が何を意味するのか、日本人には明白ですが、heliotropismは普通の英米人にとっては難しい単語です。普段使っている言葉で専門用語が作れるのが日本語の特質、という話でした。 |

「太陽に向かう」ということの含意は、"前向き" とか "希望" とか "未来へ" といったイメージでしょう。そしてなぜ「太陽に向かう」のか、それは「太陽の光 = 誰にでも均等に降り注ぐもの」を求めるからです。そのことが詩の中で力強く宣言されています。

| あのひまわりに訊きにゆけ あのひまわりに訊きにゆけ どこにでも降り注ぎうるものはないかと だれにでも降り注ぐ愛はないかと |

わざわざ英単語の sunward を持ち出したのは「太陽に向かう」ということを明確にしたかったからでしょう。『ひまわり』とか『向日葵』だけよりも、タイトルの意図が明確になります。そして中島さんはタイトルでこの詩の「主題」を示した。

「日本語の題名に英語の副題」をつけるということで思い出すのは、『LOVE OR NOTHING』(1994)の前年に発表されたセルフ・リメイク集『時代 - Time goes around』(1993)です。Time goes around は「時は回る」という意味ですが、この副題によって中島さんは《時代》という詩のテーマが「時の循環」だと(改めて、題だけで)明確にしたわけです。《ひまわり“SUNWARD”》というタイトルは、それとよく似ています。

ひまわりの2重の意味

《ひまわり“SUNWARD”》についてまとめると、この詩は "ひまわり" に2重の意味を込めたと考えられます。

| ① | 戦場、ないしは戦争で分断された家族、それをもっと一般化した世の中の "争い" 全般を象徴するものとしての "ひまわり" | ||

| ② | 太陽の光に向かう、誰もが均等に与えられる愛を求める、という意味での "ひまわり" |

の2つです。この詩は "ひまわり" という花が発想の最初にあって、そこから全体の詩を構成したという気がします。ひまわりをモチーフにした絵画や歌はいろいろあります。それらの作品がひまわりにイメージしているものは、

| ・ | 夏という季節 | ||

| ・ | 太陽を思わせる色と形の花(欧米文化では、太陽の色は黄色) | ||

| ・ | 大きくて印象的な花 | ||

| ・ | 背が高く、まっすぐに立つ姿 |

などです。しかしこの中島作品はそれらとはちょっと違います。そこが彼女の独特さというか、個性なのでしょう。考えてみると ② の「太陽を向く」というのは、実物のひまわりを見たとしても実感できるわけではありません。しかし言葉としては向日葵であり、「太陽に向く」が本来の意味です。このあたり、言葉そのものにこだわる中島さんの詩人としての感性がよく現れていると思いました。

誰にでも降り注ぐ光

この詩は "争い" を解決するものとしての「誰にでも降り注ぐ光(=愛)」がテーマになっています。はたしてそれは何なのか、どこに求めたらいいのかと・・・・・・。普通に考えるとその有力候補は宗教なのでしょうが、その宗教や宗派が抗争の発端になり排他性の原因になっていることが多々ある。また「誰にでも降り注ぐ光は嫌だ。自分たちだけに降り注ぐ光が欲しい」と声高に叫ぶ人たちもいる。

この詩は No. 67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」で取り上げたように "社会" に関わった詩ですが、発表から23年たった現在、社会との関係性においても十分に通用する詩であり、それどころか増々輝いてみえます。それだけ普遍性のある内容だと思います。

(続く)

| 補記1 |

《ひまわり "SUNWARD"》が収録された "LOVE OR NOTHING" というアルバムのタイトルとジャケット写真についての補足です。

| ||

|

中島みゆき 「LOVE OR NOTHING」(1994) | ||

まずこのアルバムのジャケット写真を見て直感的に思うのが向日葵のイメージです。つまり表の写真は「黄色い光が充満している感じ」であり、裏は「右上方から強い黄色の光が差し込んできている感じ」です。この強い黄色が向日葵の花の色を連想させます。また単に黄色だけでなく緑も使われているのが向日葵の姿と合っている。さらに、ジャケットの表と裏の中島さんのポーズは、向日葵の花と茎を模しているのではないでしょうか。茎が太陽に向かって伸びていき(裏)、その上に華麗な花を咲かせる(表)イメージです。ジャケットの裏の写真は光が差し込んでくる方向へ昇っていく姿です。それは《ひわまり》の副題である "sunward = 太陽の方へ" のヴィジュアル化でしょう。

このジャケットから判断すると、アルバム全体のテーマは《ひまわり》という曲そのものではと思います。つまりコアなコンセプトが、向日葵(黄色)→ 太陽(黄色)→ 誰にでも降り注ぐ愛ではないか。それを裏付けるのが "LOVE OR NOTHING" というタイトルです。直訳すると「愛か、無か」ですが、その意味としては、

・愛がなければ何も無くなる

・愛がすべて

ということでしょう。《ひまわり》の詩の「誰にでも降り注ぐ愛」は、タイトルの "愛(LOVE)"と繋がっていると思います。

そして、このタイトルで連想するのが(ちょっと唐突かもしれませんが)ビートルズの "All You Need Is Love" です(日本語題名は "愛こそはすべて")。愛があればできないことはない、というポジティブなメッセージの曲ですが、中島さんの "LOVE OR NOTHING" はこのビートルズの曲を意識したのではないでしょうか。

"All You Need Is Love" は、1967年6月に初めて行われた「通信衛星を使った世界同時中継番組」のために作られた曲で、番組ではレコーディング風景が放送されました。中島みゆきさんは当時高校1年生です。まず間違いなく番組を見たと思います。同世代やその前後の人たちにとって強く心に残っているずだし、のちにプロのミュージシャンになった人ならなおさらです。番組が放映されてから27年後(1994年)に、それを踏まえたタイトルをつけたアルバムが制作されてもおかしくはないと思います(想像ですが)。

《ひまわり "SUNWARD"》と "All You Need Is Love" に共通するのは、"愛" "Love" という言葉を最も広い意味でとらえていることです。しかし詩としてのコンセプトは違います。《ひまわり》は "誰にでも降り注ぐ愛の不在" が歌われていて、"銃声" などという言葉も出てくる。ビートルズを意識したのかもしれないし、"愛がすべて" であるのは確かだろうけれど、中島さんでしか表現できないない世界観が提示されています。そこがこの曲の聴き所だと思います。

| 補記2:ウクライナのひまわり |

|

この動画を、2月26日にBBC News(World)が 英訳付きで Twitter に投稿しました。BBCの翻訳によると、女性はロシア兵に「あなたがここで死んだ時、ヒマワリが育つようにこの種を持って行きなさい」と言っています。英語字幕は、

Take this seeds so sunflowers grow when you die here.

でした。ひまわりはウクライナの国花だそうです。ひまわりはロシアに対する抵抗の象徴。それが世界に広まりました。

(2022.3.18)

| 補記3:ウクライナのひまわり畑 |

2022年7月30日の朝日新聞(朝刊 1面)に、ウクライナのひまわり畑の写真とともに「満開 輸出を待つ」という見出しの記事が掲載されました。以下に引用します。

|

(朝日新聞 2022.7.30) |

|

(2022.7.30)

2017-06-23 22:27

nice!(0)

トラックバック(0)