No.184 - 脳の中のGPS [科学]

空間位置を把握する能力

今回はNo.50「絶対方位言語と里山」の続きです。No.50 で "絶対方位言語" を話す少数民族の話を書きました。要約すると、

| ◆ | 絶対方位言語とは、空間上の位置関係を示すのに、右・左・前・後というような「相対方位」の語彙がなく、東・西・南・北のような「絶対方位」を示す語彙だけをもつ言語である。たとえばオーストラリアのアボリジニにはそういう言語を話す種族がいる。 | ||||||||||

| ◆ | 絶対方位言語の話者は、たとえばテーブルの上のモノの位置関係を示すにも「コップの南東に皿がある」といった表現をする。 | ||||||||||

| ◆ | 絶対方位言語の話者は、方位や自分が現在いる位置の把握能力に優れており、たとえば次のようなことができる。

|

ということでした。我々はこういう話を聞くと「絶対方位言語の話者は、相対方位の語彙がないために空間位置の認識能力が発達した。一方、(特に近距離において)相対方位を多用する我々は、そういった能力が発達しなかった。」と考えます。それが普通の考え方でしょう。

しかし No.50 の「補記」で紹介した、今井むつみ著「ことばと思考」(岩波新書。2010)には、次の主旨のことが書かれていました。

| ◆ | 「相対枠組みが主流の言語」の子どもが「左」と「右」という言葉を学習する時期は、モノの名前などに比べてかなり遅く、これらの言葉を間違えなく使えるようになるのは、5、6歳であると言われている。 | ||

| ◆ | 「左」「右」などの相対枠組みに依拠した言葉を学習する前の子どもの場合、空間上のモノの位置の認識は、ヒト以外の動物と同様に絶対枠組みに従っているようだ。 | ||

| ◆ | ヒトの子どもを含め、動物全般に普遍的に共有される認識は絶対枠組みの認識であり、相対枠組みに従った空間の位置の認識は言語によって作りだされたものであるようだ。 |

つまり、ヒトの4歳以下のこどもと動物は、絶対的な枠組みで空間の位置関係を把握するということなのです。これは少々意外です。つまり大人である我々は「絶対的な枠組みで空間の位置関係を把握する能力」が自分にあるようには到底思えないし、また4歳以下のときにどうだったかなど覚えていないからです。

しかし実は、ヒトを含む哺乳類は空間での自位置を把握する生物的な能力を持っていて、それは脳科学の進展で実証されてきました。2014年のノーベル生理学・医学賞は、その研究をした3人の科学者に与えられたのですが、以下はその話です。

脳のナビゲーション機能

2014年のノーベル生理学・医学賞は、脳の中の "ナビゲーション機能" を発見した英国・ロンドン大学のオキーフ教授と、ノルウェー科学技術大学のモーザー夫妻に与えられました。日経サイエンスの2016年6月号で、そのモーザー夫妻が脳内のナビゲーション機能を解説していました。そこから引用します。まず最初に次のように出てきます。

|

| |||

|

日経サイエンス 2016.6

| |||

|

|

場所細胞とグリッド細胞

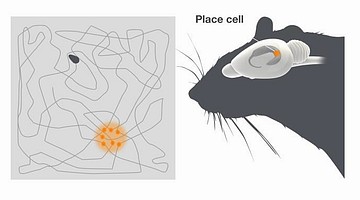

最初に発見された「脳内空間地図を構成する特殊な神経細胞」は「場所細胞」(place cell)です。それは、ラットの脳の中の "海馬" で発見されました。なお海馬とはタツノオトシゴの意味です。

|

| ||

|

一つの場所細胞(place cell)は、ラットがある特定の地点を通過したときに発火する。2014年ノーベル賞の受賞理由をノーベル財団が解説した資料より。

(site : www.nobelprize.org)

| ||

この文章を書いているモーザー夫妻はオキーフの弟子です。そしてオキーフの発見から30年以上たったあと、新たな発見をしました。それは脳の中で海馬に隣接する「嗅内皮質」という部位の研究でした。

|

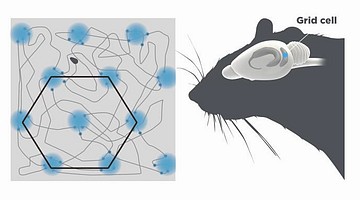

「正六角形の頂点または中心を通過する際に発火する」との説明がありますが、ということは「正三角形のグリッドの格子点のどれか」を通過するときに、一つのグリッド細胞が発火するということです。

| ||

|

一つのグリッド細胞(grid cell)は複数の地点をラットが通過するときに発火し、その地点は正三角形の格子点になっている。

(site : www.nobelprize.org)

| ||

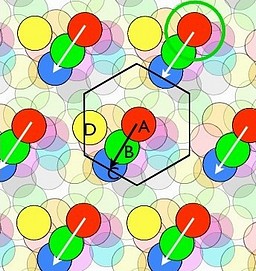

このグリッドの間隔は、実空間上の30~35cmに対応しています。そして嗅内皮質にはこのようなグリッド細胞が何千個もあり、1つ1つのグリッド細胞は「正三角形グリッド」の配置位置が少しずつズレています。これはどういうことかと言うと、下の図でA(赤)に相当するグリッド細胞が発火したあとにB(緑)、C(青)の順に発火したとすると、ラットは南西方向に移動したということになります。Aの格子点に最も近接したBとCの格子点は南西方向にあるからです。また移動距離もわかる。つまり、グリッド細胞はラットの移動方向と移動距離を常時計測できるのです。この絵は仮説ですが、具体的な計測の仕組みは現在も研究中です。

| ||

|

多数のグリッド細胞は、それぞれ発火する正三角形格子点がずれており、全体として空間を覆いつくす。ラットの位置によってどれかが発火していて、ラットが移動すると次々と違うグリッド細胞が発火していく。この発火のパターンにより、移動の方向や距離、速度がわかる。

(site : blog.brainfacts.org)

| ||

さらにモーザー夫妻の研究で、グリッド細胞が発火する格子のサイズは1つではないことが分かってきました。嗅内皮質は複数の部位(モジュール)に分かれているのですが、部位によって様相が違います。

|

| ||

|

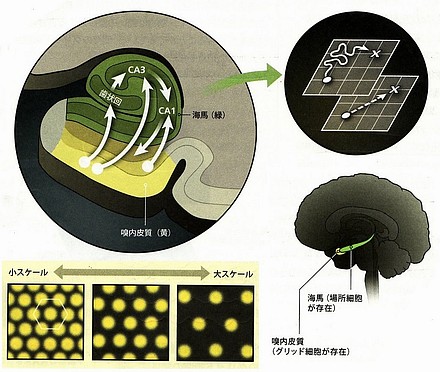

海馬(緑)と嗅内皮質(黄)の断面図。海馬と嗅内皮質は脳の深部の "内側側頭葉" にある。嗅内皮質は複数のモジュールで構成されていて(黄色の違いで図示)、各モジュールのグリッド細胞は、発火する正三角形格子の間隔が違っている。一つのモジュールにある多数のグリッド細胞の格子間隔は同じであり、それらの格子が空間を埋め尽くしている。歯状回、CA1、CA3は海馬の部位の名称で、矢印は情報伝達経路を示している。

(日経サイエンス 2016年6月号より図を引用)

| ||

頭方位細胞・境界細胞・スピード細胞

さらに嗅内皮質には、グリッド細胞以外にも空間位置の把握に関係した神経細胞が発見されました。すでに1980年代~90年代において、ラットが特定の方向を向いたときだけに発火する「頭方位細胞(head direction cell)」が、海馬に近接した前海馬台という部位で見つかっていました。嗅内皮質にも同様の細胞があったのです。

|

なお、嗅内皮質にある "頭方位細胞とグリッド細胞の両方の機能をもつ細胞" は、普通、コンジャンクティヴ細胞(conjunctive cell)と呼ばれています。conjunctive は結合とか共同の意味です。さらに嗅内皮質では、3番目、4番目の神経細胞が発見されました。

|

|

嗅内皮質の4つの神経細胞、グリッド細胞、頭方位細胞、境界細胞、スピード細胞は、ラットの頭の向き、現在の移動速度、移動方向、移動距離、環境の境界との距離などを常時計測しています。これらの情報が海馬に送られ、そこで情報が場所細胞に統合されて「脳内空間地図」が作り出されると考えられています。その詳しいメカニズムは現在も研究中です。

脳内空間地図の特質

場所細胞が作り出す脳内空間地図は、特定の環境において今、自分がどこにいるかを表します。従って、動物が新しい環境に移ると、この脳内空間地図は一新されます。ただし再利用のために過去の地図は記憶しておくことができます。

この脳内空間地図は「認知地図 = Cognitive Map」であることが特徴です。つまり動物の視覚、聴覚、臭覚、筋肉の動きなどの特定の感覚から作られるのではありません。視覚を無くしても(環境を暗闇にしても)地図は作られるし、動物を(運動させずに)台座に乗せて移動させても作られる。脳は様々な情報を総合し、統合することを行って(=つまり "認知" のプロセスによって)脳内空間地図を作っているのです。

モーザー夫妻の研究はラットを使ったものですが、そこでの発見は哺乳類全般に共通しているようです。

|

当然のことながらコウモリは、高さを含んだ「3次元脳内空間地図」を作りだし、自分の飛行位置を推定していると考えられます。またモーザー夫妻によると、コウモリの中には数百kmから1000kmを越える "渡り" 飛行をするものがあるそうです。この場合もグリッド細胞が働いているのか、そのあたりは今後の研究課題だとあります。

哺乳類である我々人間も、全くの無意識の中で「脳内空間地図」に依存した行動をしていると考えられます。そのことを暗示するような話があります。グリッド細胞などが存在する嗅内皮質ですが、実はアルツハイマー病で最も早く機能が低下する脳領域の一つが嗅内皮質なのです。

|

記憶とは何か

場所細胞がある海馬は、脳内で記憶が作られる場所として有名です。海馬に集められた情報から記憶(いわゆるエピソード記憶)が形成され、それが大脳皮質に蓄えられる、というのが一般的な説明です。何らかの原因で海馬が損傷すると、損傷する以前の(すでに蓄えられている)記憶は思い出せるが、損傷した以降は記憶ができなくなる。そしてエピソード記憶は場所の認識と深く結びついているようです。モーザー夫妻は次のように書いています。

|

なぜ「記憶」という能力が発達して進化したのか。それは「どの場所に何があったか(何が起こったか)を想起できるためである」というのは、非常に納得できる説明です。記憶は時系列だけではなく、場所と結びついて整理されているのです。

以上がモーザー夫妻の解説の核心部分です。脳科学の数々の成果がある中で、ノーベル賞委員会がモーザー夫妻に医学・生理学賞を授与したということは、それだけグリッド細胞の発見が画期的だったということでしょう。脳科学者の誰もが予想しなかった発見だったのです。その発見によって30年以上前のオキーフ教授の発見(場所細胞)が脚光を浴び、共同受賞に至る。ノーベル賞ではよくあることです。

感想:アイデンティティーを構成する "場所"

これ以降はモーザー夫妻の解説を読んだ感想です。哺乳類には「脳内空間地図」を作る能力があり、それを使って無意識でナビゲーションを行っている。おそらくヒトもそうである・・・・・・。ネズミの話だと納得できるのですが、我々自身がそうだと言われると、直ぐには信じられない感じもします。つまり、我々がたとえば駅から会社まで徒歩で通勤するとき、毎日ルートを変えたとしても、脳内空間地図を使ったナビゲーションをしているようには感じられないからです。自宅の近くや公園を散歩して回るときもそうです。自分は方向音痴だと "宣言" している人もいるくらいです。

しかし人間には、普段は全く無意識にできているが、ある体の部位が機能不全に陥ったときに初めて無意識下の機能がわかるということがあります。モーザー夫妻の解説に、アルツハイマー病の初期症状である "徘徊" は脳内空間地図を作る機能の欠落、と示唆する文章がありました。なるほどそういうものかと思います。

とにかく、哺乳類の脳の中にGPSのような仕組みがあるとは驚きです。いや、"GPSのような" というのは不正確であり、脳はデット・レコニング能力をもっていると言った方がよいでしょう。

デット・レコニング(dead reckoning)とは船舶・航空機用語で「推測航法」のことです(No.50「絶対方位言語と里山」参照)。つまり、外界からの情報(星の位置とか電波とか)無しに自分の位置を推定でき、目的地の方向を示せる能力です。たとえば旅客機では、ジャイロセンサーで機体の向きを計測し、加速度センサーで計測した加速度を積分することによって自機の位置を常時把握しています。もちろん地上の電波局(ビーコン)からの電波も併用しますが、それがなくても日本からアメリカやヨーロッパへ問題なく飛行できる。これに対しGPS航法は衛星からの情報に依存しているので、デット・レコニングではありません。ネズミには脳内GPSがあるというより、デット・レコニング能力があるというのがより正確だと思います。

ヒトにもこういった脳内空間地図を使ったナビゲーション能力があるというのは推定ですが、神経細胞がヒトで発見されているので哺乳類共通でしょう。最初に引用したように、絶対方位言語を話す民族はデット・レコニング能力があるわけです。脳内空間地図はヒトにも本来備わっている機能だと強く推定できます。

さらにモーザー夫妻の解説で気になったのが、場所と記憶の深い関係です。それは単にものごとを覚えることだけにとどまらない感じがします。

アイデンティティーというのでしょうか、「自分が他人とは違う自分であるという確信」を我々は持っています。それがなぜ生まれるのかというと、

| ・ | 過去からの記憶の積み重ね(自伝的記憶) | ||

| ・ | 自分自身が考える、自分の性格 | ||

| ・ | 他人にも認められた自分の能力 | ||

| ・ | 好みや嗜好 | ||

| ・ | 趣味 |

など、さまざまな要因があると思います。それらの総合体としての "アイデンティティー" だと思うのですが、その中でも「記憶=自伝的記憶」が大きいはずです。その記憶が、実は「場所」と密接にからんでいる。

我々は、自宅や会社の周辺のように毎日訪れる場所もあれば、時々行く場所もあり、旅行で一回だけ行った場所もあります。それらの「場所の記憶の重層的な積み重ね」が「自分史」を構成していて、それがアイデンティティーの重要な部分を占めているのではないか。「記憶にあるさまざまな場所を訪れたことがある存在が、とりもなおさず自分なのだいう確信」がアイデンティティーを構成しているのでしょう。我々がしばしば旅行をする意味がそこにあるのではと思いました。

モーザー夫妻の解説を読んで分かることの一つは、脳がものごとを認知する仕組みの複雑さであり、まだまだ未解明の領域が多々あることです。今後、脳の研究が進むとともに病気の治療方法が開発され、また脳の仕組み応用したAI技術(Artificial Intelligence)も進んでいくのでしょう。

思い起こすと No.174「ディープマインド」で、ディープマインド社のコンピュータ囲碁プログラム「アルファ碁」が世界トップクラスの囲碁棋士に勝ったことを書いたのですが、そのディープマインド社のデミス・ハサビス CEO は、コンピュータ・サイエンスの専門家であると同時に、人間の脳の "海馬" の研究者なのでした(No.174 参照)。

方位認識が混乱する理由

これからは個人的経験にもとづく余談です。"脳内空間地図" による位置や方位の認識の話を読むと、昔経験した「方位の混乱」の理由が納得できたような気がしました。

| 個人的経験1:左と右が混乱する |

まず「左」と「右」の混乱です。最初に引用した、今井むつみ著「ことばと思考」(岩波新書。2010)には、

| ヒトの4歳以下のこどもと動物は、絶対的な枠組みで空間の位置関係を把握する。「左」と「右」という言葉をマスターする時期は5、6歳であると言われている。 |

との主旨がありました。しかし個人的に子供の頃の記憶を思い返してみると、ときどき「左」と「右」が分からなくなったり、あれっどっちが左だったけ? と一瞬とまどったりした記憶があるのです。それは5、6歳というより、小学生・中学生になっても、また高校時代にもそういう経験あった記憶があります。もちろん普段は「左」と「右」がすぐに認識できるのですが、ときに混乱してしまう。20歳代になっても、たまにあったと記憶しています。

現在は全くそういう混乱は起きないのですが、振り返ってみると「左」と「右」が常に混乱なく認識できるようになったのはクルマの運転を始めてから(20歳代後半)ではないかと考えています。

絶対的な枠組みで空間の位置関係を把握するのが脳の仕組みの基本であり、「左」と「右」は言葉によって作られたもののようです。そう考えると「左」と「右」の混乱がよく理解できたと思いました。

| 個人的経験2:東西と南北が混乱する |

左右という相対方位の混乱ではなく、東西南北という絶対方位の混乱も覚えがあります。

東京・神奈川のJRの巨大ターミナル駅は、南北方向に駅が延びている(線路が南北方向の)駅が多いわけです。正確にというわけではないが、南北方向に近い駅が多い。東京、上野、池袋、新宿、渋谷、品川、川崎、横浜は皆そうです。私は郊外に住んでいますが、これらのJRの駅に降り立ったとき、暗黙に南北方向と東西方向を取り違えて認識してしまうことがありました。

全部の駅というわけではないのですが、特に横浜駅や渋谷駅があやしかった。JR横浜駅だと、そごうや海の方向を南だと暗黙に思ってしまう(実際は東)。そごうは東口で高島屋は西口だと、頭では十分かっているはずなのにです。JR渋谷駅だと、109のある側が北だと感じてしまい(実際は西)、たとえばNHKは北東方向のようなイメージで考えてしまうことがありました(実際は北西)。逆に、そういう混乱を全く起こさない駅もあって、たとえば新宿です。都庁の方向が西というイメージは間違ったことがありません。これは一時期、新宿のオフィスに通勤していたことが大きいと思っています。

なぜJRの巨大駅で、時々、東西と南北が混乱したイメージを受けるのか。その理由を考えてみると、20歳代前半まで関西で生活していたからではと疑っています。京阪神のJRのターミナル駅を考えてみると、京都、大阪、新大阪(新幹線駅)、天王寺、三宮(神戸)は、すべて東西方向に駅が延びているのですね。

JRの巨大ターミナル駅は、ホームに立つと全部似ています。一直線のプラットフォームが多数あり、線路が延びています。ターミナルといってもヨーロッパ風の "行き止まり駅" ではなく、"通過駅" です。細長い作りであり(あたりまえですが)、プラットフォームの屋根や駅舎・駅ビルに遮られて空はあまり見えません。それは大変似通っていて、私鉄の駅にはあまり無い光景です。そして、私の脳の記憶のどこかに「プラットフォームと線路が東西に延びているという脳内空間地図」があるのではないか。それに影響されて、東京・神奈川のターミナル駅でも南北を東西と感じてしまうのではないか。だから実際には東の方向を暗黙に南と感じてしまう・・・・・・。

モーザー夫妻の解説には「脳内空間地図」と記憶(=エピソード記憶。事物やコトの記憶)の深い関係がありました。駅のホームに降り立つという行為と目に入る風景が、かすかな「脳内空間地図」の記憶を想起させ、その地図においてはプラットフォームと線路が東西に延びている・・・・・・。そう考えると、東西と南北の混乱は理解できると思いました。

2016-08-06 08:11

nice!(0)

トラックバック(0)