No.141 - 自動詞と他動詞(2) [文化]

(前回から続く)

前回の No.140「自動詞と他動詞(1)」において、次の主旨を書きました。

| ① | 日本語は同じ語幹を有する自動詞・他動詞のペア(対・つい)が極めて豊富に揃っていて、日常よく使う動詞を広範囲に網羅している。 | ||

| ② | 日本語のネイティブ・スピーカーはこの動詞のペアをごく自然に、無意識に使い分けていて、表現したい意味内容を変え、また言葉に微妙なニュアンスを与えている。 | ||

| ③ | このことが日本語の話者の思考方法や思考内容にまで影響している |

前回は ① だけで終わり、言葉の使い分けや思考方法への影響まで話が進まなかったので、今回はそれを中心に書きます。いわば本題です。

対になる自動詞と他動詞の使い分け

前回の「対になる自動詞と他動詞の分類」に従って、その使い分けを見たいと思います。前回、自動詞は「自然の流れとしてそうなる・そうなった」という意味合いであり、他動詞は「人為的に、意志的にそうなった」という意味だとしました。この「自然」と「人為」の使い分けがテーマです。

もちろん日本語のネイティブ・スピーカーなら誰でも使い分けができるので、言わば「分かりきった」ことなのですが、日頃は無意識に言葉を使っていることも多いので改めて振り返ってみる意味があると思います。ただしこの種の言葉の使い分けは人それぞれの言語感覚によって差異がでてくることは当然です。以下はあくまで典型的と思われる例です。前回に引き続いて、以下のローマ字は動詞の連用形の語尾です。

|

-ARI の語尾をもつ自動詞(五段動詞)に対応する他動詞は一段動詞であることが多いのですが、その例です。

| ◆ | 会議で決まった(自) | ||

| ◆ | 会議で決めた(他) |

そもそも会議は人間の行為なので「決める」が適切なはずです。出席者の総意で決めるケースや、また多数決で決めたり、リーダーの裁定で決めることもあるでしょう。いずれにせよ、人為=他動詞的であることは間違いありません。しかしわれわれは「会議で決まった」とよく表現します。自動詞(自然)で表現すると、さまざまなニュアンスが生まれる感じがします。たとえば、

| 「 | 会議で決まったけれど自分は反対だ」 | ||

| 「 | いまさら言うなよ。皆で決めたことじゃないか」 |

という会話が成立するように、自分はその決定に納得していない時には自動詞表現になります。従って「会議で決めたけれど自分は反対だ」という表現はちょっと変です。また、その場の流れで決まったとか、その場の空気でそう決まったというケースでは「決まる」しか使えないわけです。

|

| ◆ | ドアが閉まります(自) | ||

| ◆ | ドアを閉めます(他) |

駅のアナウンスですが、このどちらが多いでしょうか。私が通勤に使っている4駅(首都圏。JRおよび私鉄)では「閉まります」が圧倒的に多い。ホームの駅員さんがワイヤレスマイクでアナウンスするときに「閉めます」ということが時々ある程度です。

電車のドアは、車掌さんが "乗客に最大限の注意を払って閉める" わけで、人為的行為の最たるものです。自然に「閉まる」のでは怪我人が出ます。従って「ドアを閉めます」(他動詞)でいいようですが、実際のアナウンスは「ドアが閉まります」(自動詞)の方が多い。これについて、少々古いですが興味深い新聞記事がありました。以下に引用します。

|

この記事を自動詞と他動詞の関係で要約すると、

| ◆ | 他動詞である「閉めます」は人為的・意図的行為を示すから、自動詞の「閉まります」よりは "強く" 響く。 | ||

| ◆ | ドアを閉める車掌自らがアナウンスをする京浜急行では、言葉の使い方として他動詞の「閉めます」になる。むしろそう言うしかない。 |

ということでしょう。JR西日本管内では「結果は上々、無理な乗車が減り、乗降がスムーズになった」とあります。人は「他動詞の人為性」を感じて駆け込むのを思い止まるようになったということでしょう。自動詞と他動詞の相違は、人の一瞬の判断と行動に微妙な影響を与えるようです。

|

数は少ないですが -ARI の語尾をもつ自動詞に、五段動詞の他動詞が対応するケースがあります。跨がる・跨ぐ、繋がる・繋ぐ、刺さる・刺す、などです。

| ◆ | 隅田川にまたがる橋(自) | ||

| ◆ | 隅田川をまたぐ橋(他) |

この二つはどう違うのでしょうか。仮に写真を撮ったとして、そこに遠景として橋が写っているときには「隅田川にまたがる橋」がより適切な感じがします。自然に溶け込んだ橋、風景の一部としての橋、という感じです。

しかし橋のたもとに立って、向こう岸までを見渡す構図で橋を撮ったとすると「隅田川をまたぐ橋」と言いたい感じがします。その方がよりダイナミックな表現であり、軽い擬人化とも言える。また、その橋の工事が難工事で、建設会社の方々の苦労をしのぶような文脈では「3年の歳月をかけて隅田川をまたぐ橋をかけた」となるでしょう。より静的で自然としてある感じの自動詞と、より動的で人為的な他動詞のニュアンスの違いだと思います。

|

前回の No.140「自動詞と他動詞(1)」で分類したように、連用形の語尾が -ARI でも -SI でもない五段動詞は、内部からの成長や変化など「自然にそうなる」が通常の意味の場合に自動詞になります。

| ◆ | 腹がたつ(自) | ||

| ◆ | 腹をたてる(他) |

の使い分けを考えてみると、「彼のあのモノの言い方には本当に腹がたつ」というように、普通の人であれば自ずとその状態になることを示す場合は自動詞(=自然)の「たつ」が普通です。しかし「その発言を聞いて、彼は非常に腹をたてた」というように、立腹するのがその人の特別の事情であったり、その人だけであったり、また理不尽な立腹であったりという時には他動詞(=人為)の「たてる」を使った表現になるでしょう。もちろんこの二つの境目は厳密には決められません。人によって使い方にも差異があるでしょう。

|

| ◆ | 彼の目に涙が浮かんだ(自) | ||

| ◆ | 彼は目に涙を浮かべた(他) |

3つのカナが違う2つの表現の違いです。「その状況なら誰しも涙を浮かべるだろう」と想定できるときは自動詞が適切でしょう。一方「彼は映画を見てすぐに涙を浮かべる」というように、個別の事情やその人の個性なら他動詞が適当です。もちろんこの二つの間にはさまざまシチュエーションがあるので厳密に分かれるわけではありませんが、使い分けの傾向としてはそうでしょう。

|

五段動詞が他動詞になり一段動詞と対応するケースです。外部に影響を与える動詞や、人の行為が普通の状態と見なせる動詞は他動詞になります。

| ◆ | 撮れたてのビデオ(自) | ||

| ◆ | 撮りたてのビデオ(他) |

以前にNHKの朝の情報番組で「とれたてマイビデオ」というコーナーがありました。視聴者が撮って投稿したビデオ映像を紹介するコーナーです。今なら「とれたてマイ動画」になるのでしょうか。

ユニークな映像を撮影してテレビ局に投稿するのは極めて人為的な行為です。わざわざ投稿する視聴者は「狙って」しかるべき場所に行き、「狙って」撮っているのでしょう。コーナーの名前としては「とりたてマイビデオ」が適当なはずです。

しかしNHKとしては、視聴者が「たまたま」ユニークな事象の発生現場に居あわせ、「たまたま」ビデオを持っていたので「急いで」撮影したというような含意や "ものがたり" を前提に投稿ビデオを紹介したいのだと思います。だから「とれたてマイビデオ」というタイトルになる。つまり「人為」を排したものとして紹介したい。あくまでアマチュア・カメラマンなのだから・・・・・・。これがもしNHKのプロのカメラマンが今しがた送ってきた映像を紹介するのなら「撮りたてのビデオ」となるはずです。それが人為的・意図的な行為であることは放送する側も視聴者も了解しているからです。

| ◆ | 穫れたての野菜(自) | ||

| ◆ | 穫りたての野菜(他) |

同じ「とれる・とる」ですが、二つの表現の違いです。よくスーパー・マーケットが近隣の農家と契約し、その日の朝に収穫した野菜を販売したりします。その状況で考えると、どちらも野菜の新鮮さを強調する表現であることは同じです。

野菜を収穫するのはあくまで人間の行為です。しかし自動詞の「とれたて」を使うと、その人間の行為というよりも「大自然の恵み」「野菜そのものの生命力」というようなニュアンスを強く感じます。対する他動詞文は本来の「とる」行為であり、農家の方が新鮮な野菜を消費者に届けるために夜明け前から収穫し、日の出と同時に出荷してスーパーの開店に間に合わせた、というような「農家の方の努力」を暗黙に感じます。「朝どりの野菜」という場合もその例です。

|

| ◆ | あの数学の問題、解けたよ(自) | ||

| ◆ | あの数学の問題、解いたよ(他) |

難しい数学の問題を解くのは人の行為であり、他動詞である「解く」を使うのが妥当です。しかし上の他動詞文には自慢するようなニュアンスがあり、場合によっては「自分には難しい問題を解く能力が備わっているから、あの問題も解けた」という含意も出てくるでしょう。それはそれでかまわないし、努力した結果なら「解いた」と言って問題ありません。

一方、自動詞文の方は個人の能力というより「あれこれ考えて試行錯誤していたが、あるときフッとひらめいて問題が解けた」というような感じです。数学の問題を解くのは人間の考える力なのですが、それを越えた「啓示」があって解けたという感じもある(大袈裟に言うと)。努力したことには違いないが、同じ事象を表現するにしてもポイントの置き方が違ってきます。

|

五段動詞の連用形が -SI の語尾を持っていて、それが他動詞のサインになるケースです。

| ◆ | ビールが冷えてるわよ(自) | ||

| ◆ | ビールが冷やしてあるわよ(他) |

こういう時に他動詞文を使うのは、暗に「自分はよく気が付く人間だ」ということを匂わしている雰囲気があります。家庭内ならいいのですが、一般には自動詞文の方が相手を尊重し、自分の気遣いをほのめかすことなく、押しつけがましさがないという意味で適当でしょう。

|

| ◆ | おもちゃが壊れた(自) | ||

| ◆ | おもちゃを壊した(他) |

子供は親に「僕が壊したんじゃない、壊れたんだよ」と抗弁するでしょう。「壊れた」と「壊した」の境目は、

| ・ | そのモノにとっては通常で自然な状態での出来事 = 自動詞 | ||

| ・ | 何かしらの通常ではなく自然とは言えない状態での出来事 = 他動詞 |

です。もし、おもちゃをボールのように投げ合っていたのであれれば「壊した」のでしょう。日本語においては「通常・自然」= 自動詞、「非通常・非自然」= 他動詞という例がいろいろあります。子供は、おもちゃが壊れたときにその言い訳をしながら、日本語の自動詞と他動詞の使い分けを学ぶというわけです。

|

-SIの語尾をもつ五段動詞(他動詞)に上一段動詞(-I)が対応するケースがあります。落とす・落ちる、伸ばす・伸びる、起こす・起きる、などです。

| ◆ | 木立の葉は、すっかり落ちていた(自) | ||

| ◆ | 木立は葉をすっかり落としていた(他) |

木は自然物なので、その描写は自動詞文が普通です。しかし木立を軽く擬人化し、冬支度のために自ら葉を落とすかのように表現することは可能です。

| ◆ | 財布が落ちましたよ(自) | ||

| ◆ | 財布を落としましたよ(他) |

自分が財布を紛失したことを他人に言うときには、他動詞文の「財布を落とした」です。財布を紛失しないようにすることは、財布を持つ者としての当然の注意義務です。自分に関して「財布が落ちた」とはまず言いません。

しかし他人に注意してあげるときは自動詞文(落ちましたよ)を使うことも多い。それは財布が落ちた事実を "ありのままに" 表現しています。人に対する「気遣い」と言えるでしょう。注意するときに他動詞文(落としましたよ)を使うと「本来やるべき注意を怠ったために落ちた」というような微かなニュアンスが出てきます。「落とす」のは意図的行為ではありませんが「注意を怠る」という人為です。

|

-ARI の場合と同じように、五段動詞(他動詞 -SI)と五段動詞(自動詞)の対応もあります。

| ◆ | この部屋、ずいぶん散らかってるね(自) | ||

| ◆ | この部屋、ずいぶん散らかしてるね(他) |

これも、さっきの「財布が落ちる・財布を落とす」と似ています。1文字の違いですが、他動詞文(散らかしてるね)には「整理しないあなたが悪い」という非難のニュアンスがあります。しかし自動詞文は事実をそのまま言っていて、たとえ整理しないことを問題にするにせよ、それがマイルドになっている感じがします。

以上に書いたような「自動詞・他動詞の使い分け」が、日本語の話者にどういう影響を与えているのかを考えてみたいのですが、まずその前に、No.50「絶対方位言語と里山」で紹介したスタンフォード大学の実験を振り返りたいと思います。

言葉の構文が認知能力(記憶)に影響する

スタンフォード大学の実験とは、英語話者とスペイン語・日本語話者の認知プロセスの違いを示した実験です。一般に英語の話者は「誰かが何かをする」という形で物事を表現する傾向があります。たとえ偶発的事象であっても「男が花瓶を壊した」といった他動的構文を好みます。

それに対して日本語やスペイン語の話者は、偶発的事象を述べる際には行為の主体に言及することはあまりありません。「花瓶が壊れた」というように表現します。スペイン語では、直訳すると「花瓶がそれ自体を壊した」という、いわゆる「再帰動詞」の表現になりますが、行為の主体に言及しないことは同じです。

スタンフォード大学のグループは、次のような非常に巧妙な実験で言語の違いが記憶に与える影響を見い出しました。まず英語、スペイン語、日本語の話者に、男が故意または偶然のいずれかで風船を割り、卵を割り、飲み物をこぼすビデオを見せます。ビデオに登場する男は故意と偶然で違います。ビデオを見る目的はあらかじめ告知されていません。

ビデオを見せたあと、予告なしの記憶テストをします。つまり目撃したそれぞれの出来事について、警察での面通しのように2枚の顔写真のうちどちらの男が実行したかを指定させます。また、ビデオの出来事を自分の言葉で述べてもらいます。

この結果、予想どおりのことが判明しました。まず故意の出来事については、3つの言語の話者は皆「男が風船を割った」のように行為の主体を明示する形で述べ、誰がその意図的行為をしたかをよく覚えていました。

しかし偶発的事象に関しては、スペイン語と日本語の話者は英語を話す人に比べ、行為の主体を明示して述べることが少なく、これに対応して誰がそれをしたかに関する記憶が英語の話者に比べて弱いものでした。記憶力が悪いためではありません。意図的行為の主体については英語の話者と同様によく覚えていたからです。

この実験が示しているのは、記憶はその人の言語に影響されるということです。行為の主体を明示した構文を使う傾向が強い言語(英語)と、明示する構文・しない構文を使い分ける言語(日本語とスペイン語)では、認知力(記憶)の相違が生まれるのです。

以上のことも踏まえて、日本語の「自動詞・他動詞の使い分け」が日本語の話者にどういう影響を与えているのかを考えてみたいと思います。この記事であげた数少ない使い分けの例だけから一般論を言うことは出来ないのですが、もうちょっと広く、自分自身の振り返りや経験も含めての考えです。

日本語の「自動詞バイアス」

自動詞(自然)と他動詞(人為)の対は、コトを記述する「見方の違い」です。従って、

| 木はすっかり葉を落として冬に備えていた。 |

というように、明らかに「自然」の範疇(落ちる)であるものを擬人化し、他動詞を使って表現することができます。

しかし言葉は人間社会についてのものが圧倒的に多いわけです。そこには「自然にそうなった」ものもあるが「人の意志・行為」に属することが大部分だと言えるでしょう。その「人為」を、日本語の話者は他動詞と自動詞の二つに言い分けています。人為を他動詞で表すのは普通です。しかし人為を自動詞(自然)で表す場合は、そうする暗黙の意図があると考えられます。そして、われわれ日本語の話者は人為を自動詞(自然)で表すことが実に多く、それが思考方法や思考の内容に影響していると思うのです。英語において「その考えが彼を鼓舞した」式の表現が多用されるのとは極めて対照的です。

ちょっと余談になりますが、「人為」を「自然の流れ」として表すことで象徴的なのは「する」と「なる」の使い分けです。少し改まった言い方で、

| 《A》 | このたび下記住所に引っ越すことになりました。 | |||

| 《B》 | このたび下記住所に引っ越すことにしました。 |

という表現を考えると、圧倒的に《A》が多いのではないでしょうか。引っ越しは、転勤のように自分の意志ではないこともありますが、新居の購入や、子供が大きくなったから広い住居に移るなど、自分の意志による転居も多いわけです。しかし、たとえ自分の意志にしろ《A》が普通でしょう。《B》のように言うと「引っ越しについての、何かしらの特別な理由」が裏にあるのではと感じてしまいます。たとえば「隣の家とのトラブルで」とか「交通機関が不便なので」とか「騒音などで住環境がよくないので」とかです。普通に持ち家を買ったとか、職場の近くへとか、広い住居に移るとかであれば《A》が無難です。

| 《A》 | 私たちは結婚することになりました。 | |||

| 《B》 | 私たちは結婚することにしました。 |

も同じです。両家の親が決めた人と結婚するというのは現代日本では皆無でしょうから、結婚は 100% 本人同士の意志の問題です。しかし《B》のように言うと「通常の結婚を越えた、何かしらの含意」をかすかに感じる。「親の反対を乗り越えて」とか「赤ちゃんができたから」とかです。従って、できちゃった婚と誤解されないためには(?)、《A》の「結婚することになりました」が無難です。

本題に戻ります。「人為」を自動詞(自然)で表すことは「対になる自動詞と他動詞の使い分け」であげた例をみても、ある種の効果をもつことが分かります。自分の行為であれば、あえて動作主を消すことによって「押しつけがましさ」を排除し、相手を気遣い、尊重することになります。相手や第三者の行為であれば、状況を「無色透明」に言うことによってマイルドな表現になり、非難の口調を和らげたりもできる。

しかしそのことは同時に「責任や主体性の稀薄化や、曖昧な理由による意志決定」をもたらすことにもなると思います。その典型的な表現が、最初にあげた、

| 《A》 | 会議で決まった。 | |||

| 《B》 | 会議で決めた。 |

という例だと感じます。明らかに《B》の「決めた」ことなのに《A》のように表現することによって、無意識に「責任」や「主体性」が曖昧になるのではないでしょうか。意識せずにそういった曖昧性が忍び込むのではないでしょうか。ヒトは言葉で考えるのだから・・・・・・。

日本語では動詞の連用形をそのままの形で名詞として使います。「決まり事」「決め事」というようにです。しかし「決まり」はそれ単独で名詞として通用しますが、「決め」という形では名詞として使いません。こんな所にも日本語の「自動詞好き」の象徴のように思います。

| 《A》 | ルールが変わった。 | |||

| 《B》 | ルールを変えた。 |

も同じです。それなりの理由があって、総会(議会、理事会、委員会、・・・・・・)の決議で、あるいはリーダーの意志決定でルールを「変えた」のです《B》。または「ルールが変えられた」わけです。それを《A》のように言うことによって、または《A》という言葉で認識することによって「変えた主体」の希薄化が始まり、我々の思考を微妙に束縛していくのではないでしょうか。

ちょっと飛躍するようですが、ある本を連想しました。山本七平・著「空気の研究」(文藝春秋。1977)です。これは、日本でものごとを決めるのは「空気」であることを暴いた日本文化論です。この本の最初に、驚くべき日本現代史のエピソードが書かれています(原文にルビはありません)。

|

これを遠い昔の話とか、戦争中だけの話と思うのはまずいでしょう。現在でも「空気が読めない = KY」という嫌な言葉があるように、当然のごとくに「空気で決まる」という状況が綿々と続いています。

このような日本文化のありよう(のひとつ)は、歴史的な蓄積や教育やメディアなどの重層的な影響で培われ維持されていると思うですが、それを担っているものの一つに「日本語」があると思います。つまり「会議で決まった」「ルールが変わった」という言い方を容易に選べる日本語システムです。これが日本語の話者の思考パターンや思考の内容に「暗黙に」「微妙に」「話者が意識することなく」「知らず知らずのうちに」影響していると思うのです。

これは、いいとか悪いとかの話ではありません。ただ、日本語は「語幹を共有する自動詞と他動詞の対」が豊富に揃っていることによって「人為(他動詞)を自然(自動詞)で容易に表現できる言語」であり、もっと言うと「人為を自然の成り行きと考えるバイアス」がかかる言語だと思います。日本語でものごとを考えるということは、そういった無意識のバイアスがかかりやすい。そのことを認識しておくことが重要だし、その認識は明らかに日本語で考える人たちのメリットになると思います。

補足 : 対になる自動詞と他動詞のリスト

以下に「対になる自動詞と他動詞のリスト」を掲げます。このリストを一瞥すると、日本語における「動詞の対のシステム」が網羅的かつ規則性をもってできていることが分かります。ここには約600の動詞を掲げましたが、おそらく(複合動詞を除いて)動詞の半分ぐらいをカバーしているのではないでしょうか。

| ・ | 青色は五段動詞

、茶色は一段動詞(下一段動詞、上一段動詞)です。 | ||

| ・ | ローマ字は動詞の連用形です。「 - 」は自動詞と他動詞で同じ部分を示します。 | ||

| ・ | 漢字表記は一例です。送り仮名は最小限にしました。 | ||

| ・ | 複合動詞は一部だけを掲げました(◆の動詞)。 | ||

| ・ | もちろん、このリストがすべてではありません。日常使いそうなものをあげました。 |

| 自動詞 | 他動詞 | ||||||

| くるまる | (包まる) | -ARI | くるむ | (包む) | -I | ||

| ささる | (刺さる) | -ARI | さす | (刺す) | -I | ||

| つかまる | (掴まる) | -ARI | つかむ | (掴む) | -I | ||

| つながる | (繋がる) | -ARI | つなぐ | (繋ぐ) | -I | ||

| はさまる | (挟まる) | -ARI | はさむ | (挟む) | -I | ||

| ふさがる | (塞がる) | -ARI | ふさぐ | (塞ぐ) | -I | ||

| またがる | (跨る) | -ARI | またぐ | (跨ぐ) | -I | ||

| おそわる | (教わる) | -owARI | おしえる | (教える) | -iE | ||

| うわる | (植わる) | -wARI | うえる | (植える) | -E | ||

| おわる | (終わる) | -wARI | おえる | (終える) | -E | ||

| かわる | (変わる) | -wARI | かえる | (変える) | -E | ||

| くわわる | (加わる) | -wARI | くわえる | (加える) | -E | ||

| すわる | (据わる) | -wARI | すえる | (据える) | -E | ||

| そなわる | (備わる) | -wARI | そなえる | (備える) | -E | ||

| たずさわる | (携わる) | -wARI | たずさえる | (携える) | -E | ||

| つたわる | (伝わる) | -wARI | つたえる | (伝える) | -E | ||

| まじわる | (交わる) | -wARI | まじえる | (交える) | -E | ||

| よこたわる | (横たわる) | -wARI | よこたえる | (横たえる) | -E | ||

| あがる | (上がる) | -ARI | あげる | (上げる) | -E | ||

| あずかる | (預かる) | -ARI | あずける | (預ける) | -E | ||

| あたたまる | (暖まる) | -ARI | あたためる | (暖める) | -E | ||

| あたる | (当たる) | -ARI | あてる | (当てる) | -E | ||

| あつまる | (集まる) | -ARI | あつめる | (集める) | -E | ||

| あらたまる | (改まる) | -ARI | あらためる | (改める) | -E | ||

| あわさる | (合わさる) | -ARI | あわせる | (合わせる) | -E | ||

| うかる | (受かる) | -ARI | うける | (受ける) | -E | ||

| うすまる | (薄まる) | -ARI | うすめる | (薄める) | -E | ||

| うずまる | (埋まる) | -ARI | うずめる | (埋める) | -E | ||

| うまる | (埋まる) | -ARI | うめる | (埋める) | -E | ||

| おさまる | (納まる) | -ARI | おさめる | (納める) | -E | ||

| かかる | (掛かる) | -ARI | かける | (掛ける) | -E | ||

| かさなる | (重なる) | -ARI | かさねる | (重ねる) | -E | ||

| かたまる | (固まる) | -ARI | かためる | (固める) | -E | ||

| かぶさる | (被さる) | -ARI | かぶせる | (被せる) | -E | ||

| からまる | (絡まる) | -ARI | からめる | (絡める) | -E | ||

| きまる | (決まる) | -ARI | きめる | (決める) | -E | ||

| きわまる | (極まる) | -ARI | きわめる | (極める) | -E | ||

| くるまる | (包まる) | -ARI | くるめる | (包める) | -E | ||

| ことづかる | (言付かる) | -ARI | ことづける | (言付ける) | -E | ||

| さがる | (下がる) | -ARI | さげる | (下げる) | -E | ||

| さずかる | (授かる) | -ARI | さずける | (授ける) | -E | ||

| さだまる | (定まる) | -ARI | さだめる | (定める) | -E | ||

| しかかる | (仕掛かる) | -ARI | しかける | (仕掛ける) | -E | ◆ | |

| じずまる | (静まる) | -ARI | しずめる | (静める) | -E | ||

| しまる | (閉まる) | -ARI | しめる | (閉める) | -E | ||

| すたる | (廃る) | -ARI | すてる | (棄てる) | -E | ||

| せばまる | (狭まる) | -ARI | せばめる | (狭める) | -E | ||

| そまる | (染まる) | -ARI | そめる | (染める) | -E | ||

| たかまる | (高まる) | -ARI | たかめる | (高める) | -E | ||

| たすかる | (助かる) | -ARI | たすける | (助ける) | -E | ||

| たまる | (貯まる) | -ARI | ためる | (貯める) | -E | ||

| ちぢまる | (縮まる) | -ARI | ちぢめる | (縮める) | -E | ||

| つかる | (漬かる) | -ARI | つける | (漬ける) | -E | ||

| つとまる | (勤まる) | -ARI | つとめる | (勤める) | -E | ||

| つながる | (繋がる) | -ARI | つなげる | (繋げる) | -E | ||

| つまる | (詰まる) | -ARI | つめる | (詰める) | -E | ||

| つよまる | (強まる) | -ARI | つよめる | (強める) | -E | ||

| つらなる | (連なる) | -ARI | つらねる | (連ねる) | -E | ||

| とおざかる | (遠ざかる) | -ARI | とおざける | (遠ざける) | -E | ||

| とどまる | (留まる) | -ARI | とどめる | (留める) | -E | ||

| とまる | (止まる) | -ARI | とめる | (止める) | -E | ||

| ぬくまる | (温まる) | -ARI | ぬくめる | (温める) | -E | ||

| のっかる | (乗っかる) | -ARI | のっける | (乗っける) | -E | ||

| はじまる | (始まる) | -ARI | はじめる | (始める) | -E | ||

| はまる | (嵌まる) | -ARI | はめる | (嵌める) | -E | ||

| はやまる | (早まる) | -ARI | はやめる | (早める) | -E | ||

| ひろがる | (広がる) | -ARI | ひろげる | (広げる) | -E | ||

| ひろまる | (広まる) | -ARI | ひろめる | (広める) | -E | ||

| ふかまる | (深まる) | -ARI | ふかめる | (深める) | -E | ||

| ぶつかる | -ARI | ぶつける | -E | ||||

| へだたる | (隔たる) | -ARI | へだてる | (隔てる) | -E | ||

| まがる | (曲がる) | -ARI | まげる | (曲げる) | -E | ||

| まざる | (混ざる) | -ARI | まぜる | (混ぜる) | -E | ||

| まとまる | (纏まる) | -ARI | まとめる | (纏める) | -E | ||

| まるまる | (丸まる) | -ARI | まるめる | (丸める) | -E | ||

| みつかる | (見つかる) | -ARI | みつける | (見つける) | -E | ◆ | |

| もうかる | (儲かる) | -ARI | もうける | (儲ける) | -E | ||

| もとまる | (求まる) | -ARI | もとめる | (求める) | -E | ||

| やすまる | (休まる) | -ARI | やすめる | (休める) | -E | ||

| ゆだる | (茹だる) | -ARI | ゆでる | (茹でる) | -E | ||

| ゆるまる | (緩まる) | -ARI | ゆるめる | (緩める) | -E | ||

| よわまる | (弱まる) | -ARI | よわめる | (弱める) | -E | ||

| わかる | (分かる) | -ARI | わける | (分ける) | -E | ||

| こもる | (篭もる) | -orI | こめる | (篭める) | -E | ||

| ぬくもる | (温もる) | -orI | ぬくめる | (温める) | -E | ||

| つかまる | (捕まる) | -rI | つかまえる | (捕まえる) | -E | ||

| まじる | (交じる) | -rI | まじえる | (交じえる) | -E | ||

| のる | (乗る) | -rI | のせる | (乗せる) | -sE | ||

| よる | (寄る) | -rI | よせる | (寄せる) | -sE | ||

| ほそる | (細る) | -rI | ほそめる | (細める) | -mE | ||

| よわる | (弱る) | -rI | よわめる | (弱める) | -mE | ||

| あく | (開く) | -I | あける | (開ける) | -E | ||

| いたむ | (痛む) | -I | いためる | (痛める) | -E | ||

| いる | (入る) | -I | いれる | (入れる) | -E | ☆ | |

| うかぶ | (浮ぶ) | -I | うかべる | (浮べる) | -E | ||

| うつむく | (俯く) | -I | うつむける | (俯ける) | -E | ||

| かがむ | (屈む) | -I | かがめる | (屈める) | -E | ||

| かたづく | (片付く) | -I | かたづける | (片付ける) | -E | ◆ | |

| かたむく | (傾く) | -I | かたむける | (傾ける) | -E | ||

| かなう | (叶う) | -I | かなえる | (叶える) | -E | ||

| からむ | (絡む) | -I | からめる | (絡める) | -E | ||

| きずつく | (傷つく) | -I | きずつける | (傷つける) | -E | ◆ | |

| くっつく | -I | くっつける | -E | ◆ | |||

| くるしむ | (苦しむ) | -I | くるしめる | (苦しめる) | -E | ||

| しずむ | (沈む) | -I | しずめる | (沈める) | -E | ||

| したがう | (従う) | -I | したがえる | (従える) | -E | ||

| しりぞく | (退く) | -I | しりぞける | (退ける) | -E | ||

| すくむ | (竦む) | -I | すくめる | (竦める) | -E | ||

| すすむ | (進む) | -I | すすめる | (進める) | -E | ||

| すぼむ | (窄む) | -I | すぼめる | (窄める) | -E | ||

| そう | (添う) | -I | そえる | (添える) | -E | ||

| そだつ | (育つ) | -I | そだてる | (育てる) | -E | ||

| そむく | (背く) | -I | そむける | (背ける) | -E | ||

| そろう | (揃う) | -I | そろえる | (揃える) | -E | ||

| たつ | (立つ) | -I | たてる | (立てる) | -E | ||

| たるむ | (弛む) | -I | たるめる | (弛める) | -E | ||

| たわむ | (撓む) | -I | たわめる | (撓める) | -E | ||

| ちがう | (違う) | -I | ちがえる | (違える) | -E | ||

| ちかづく | (近づく) | -I | ちかづける | (近づける) | -E | ◆ | |

| ちぢむ | (縮む) | -I | ちぢめる | (縮める) | -E | ||

| つく | (付く) | -I | つける | (付ける) | -E | ||

| つづく | (続く) | -I | つづける | (続ける) | -E | ||

| とおのく | (遠のく) | -I | とおのける | (遠のける) | -E | ◆ | |

| どく | (退く) | -I | どける | (退ける) | -E | ||

| とどく | (届く) | -I | とどける | (届ける) | -E | ||

| ととのう | (整う) | -I | ととのえる | (整える) | -E | ||

| ならぶ | (並ぶ) | -I | ならべる | (並べる) | -E | ||

| ぬるむ | (温む) | -I | ぬるめる | (温める) | -E | ||

| のく | (退く) | -I | のける | (退ける) | -E | ||

| ひそむ | (潜む) | -I | ひそめる | (潜める) | -E | ||

| ひっこむ | (引込む) | -I | ひっこめる | (引込める) | -E | ||

| まちがう | (間違う) | -I | まちがえる | (間違える) | -E | ◆ | |

| むく | (向く) | -I | むける | (向ける) | -E | ||

| やすむ | (休む) | -I | やすめる | (休める) | -E | ||

| やむ | (止む) | -I | やめる | (止める) | -E | ||

| やわらぐ | (和らぐ) | -I | やわらげる | (和らげる) | -E | ||

| ゆがむ | (歪む) | -I | ゆがめる | (歪める) | -E | ||

| ゆるむ | (弛む) | -I | ゆるめる | (弛める) | -E | ||

| うれる | (売れる) | -E | うる | (売る) | -I | ||

| えぐれる | (抉れる) | -E | えぐる | (抉る) | -I | ||

| おもえる | (思える) | -E | おもう | (思う) | -I | ||

| おれる | (折れる) | -E | おる | (折る) | -I | ||

| かける | (欠ける) | -E | かく | (欠く) | -I | ||

| きれる | (切れる) | -E | きる | (切る) | -I | ||

| くじける | (挫ける) | -E | くじく | (挫く) | -I | ||

| くだける | (砕ける) | -E | くだく | (砕く) | -I | ||

| こすれる | (擦れる) | -E | こする | (擦る) | -I | ||

| さける | (裂ける) | -E | さく | (裂く) | -I | ||

| さばける | (捌ける) | -E | さばく | (捌く) | -I | ||

| しれる | (知れる) | -E | しる | (知る) | -I | ||

| すれる | (擦れる) | -E | する | (擦る) | -I | ||

| そげる | (削げる) | -E | そぐ | (削ぐ) | -I | ||

| たける | (炊ける) | -E | たく | (炊く) | -I | ||

| つれる | (釣れる) | -E | つる | (釣る) | -I | ||

| ちぎれる | (千切れる) | -E | ちぎる | (千切る) | -I | ◆ | |

| とける | (解ける) | -E | とく | (解く) | -I | ||

| とれる | (取れる) | -E | とる | (取る) | -I | ||

| ぬける | (抜ける) | -E | ぬく | (抜く) | -I | ||

| ぬげる | (脱げる) | -E | ぬぐ | (脱く) | -I | ||

| ねじれる | (捩れる) | -E | ねじる | (捩る) | -I | ||

| はける | (捌ける) | -E | はく | (捌く) | -I | ||

| はげる | (剥げる) | -E | はぐ | (剥く) | -I | ||

| はじける | (弾ける) | -E | はじく | (弾く) | -I | ||

| ひらける | (開ける) | -E | ひらく | (開く) | -I | ||

| ふれる | (振れる) | -E | ふる | (振る) | -I | ||

| ほどける | (解ける) | -E | ほどく | (解く) | -I | ||

| まくれる | (捲れる) | -E | まくる | (捲る) | -I | ||

| むける | (剥ける) | -E | むく | (剥く) | -I | ||

| めくれる | (捲れる) | -E | めくる | (捲る) | -I | ||

| もげる | -E | もぐ | -I | ||||

| やける | (焼ける) | -E | やく | (焼く) | -I | ||

| やぶける | (破ける) | -E | やぶく | (破く) | -I | ||

| やぶれる | (破れる) | -E | やぶる | (破る) | -I | ||

| よじれる | (捩れる) | -E | よじる | (捩る) | -I | ||

| よれる | (撚れる) | -E | よる | (撚る) | -I | ||

| われる | (割れる) | -E | わる | (割る) | -I | ||

| きこえる | (聞こえる) | -oE | きく | (聞く) | -I | ||

| うまれる | (生まれる) | -arE | うむ | (生む) | -I | ★ | |

| めぐまれる | (恵まれる) | -arE | めぐむ | (恵む) | -I | ★ | |

| いえる | (癒える) | -E | いやす | (癒やす) | -yaSI | ||

| こえる | (肥える) | -E | こやす | (肥やす) | -yaSI | ||

| たえる | (絶える) | -E | たやす | (絶やす) | -yaSI | ||

| はえる | (生える) | -E | はやす | (生やす) | -yaSI | ||

| ひえる | (冷える) | -E | ひやす | (冷やす) | -yaSI | ||

| ふえる | (増える) | -E | ふやす | (増やす) | -yaSI | ||

| もえる | (燃える) | -E | もやす | (燃やす) | -yaSI | ||

| あける | (明ける) | -E | あかす | (明かす) | -aSI | ||

| あれる | (荒れる) | -E | あらす | (荒らす) | -aSI | ||

| おくれる | (遅れる) | -E | おくらす | (遅らす) | -aSI | ||

| かける | (欠ける) | -E | かかす | (欠かす) | -aSI | ||

| かれる | (枯れる) | -E | からす | (枯らす) | -aSI | ||

| こげる | (焦げる) | -E | こがす | (焦がす) | -aSI | ||

| こじれる | (拗れる) | -E | こじらす | (拗らす) | -aSI | ||

| さめる | (冷める) | -E | さます | (冷ます) | -aSI | ||

| じれる | (焦れる) | -E | じらす | (焦らす) | -aSI | ||

| すける | (透ける) | -E | すかす | (透かす) | -aSI | ||

| ずれる | -E | ずらす | -aSI | ||||

| それる | (逸れる) | -E | そらす | (逸らす) | -aSI | ||

| たれる | (垂れる) | -E | たらす | (垂らす) | -aSI | ||

| でる | (出る) | -E | だす | (出す) | -aSI | ||

| とける | (溶ける) | -E | とかす | (溶かす) | -aSI | ||

| にげる | (逃げる) | -E | にがす | (逃がす) | -aSI | ||

| なれる | (慣れる) | -E | ならす | (慣らす) | -aSI | ||

| ぬける | (抜ける) | -E | ぬかす | (抜かす) | -aSI | ||

| ぬれる | (濡れる) | -E | ぬらす | (濡らす) | -aSI | ||

| ばける | (化ける) | -E | ばかす | (化かす) | -aSI | ||

| はてる | (果てる) | -E | はたす | (果たす) | -aSI | ||

| はれる | (晴れる) | -E | はらす | (晴らす) | -aSI | ||

| ばれる | -E | ばらす | -aSI | ||||

| はてる | (果てる) | -E | はたす | (果たす) | -aSI | ||

| ふくれる | (膨れる) | -E | ふくらす | (膨らす) | -aSI | ||

| ふける | (更ける) | -E | ふかす | (更かす) | -aSI | ||

| ぼける | (暈ける) | -E | ぼかす | (暈かす) | -aSI | ||

| ぼやける | -E | ぼやかす | -aSI | ||||

| まぎれる | (紛れる) | -E | まぎらす | (紛らす) | -aSI | ||

| まける | (負ける) | -E | まかす | (負かす) | -aSI | ||

| むれる | (蒸れる) | -E | むらす | (蒸らす) | -aSI | ||

| もれる | (漏れる) | -E | もらす | (漏らす) | -aSI | ||

| ゆれる | (揺れる) | -E | ゆらす | (揺らす) | -aSI | ||

| こえる | (越える) | -E | こす | (越す) | -SI | ||

| きえる | (消える) | -iE | けす | (消す) | -eSI | ||

| あらわれる | (現れる) | -rE | あらわす | (現す) | -SI | ||

| かくれる | (隠れる) | -rE | かくす | (隠す) | -SI | ||

| くずれる | (崩れる) | -rE | くずす | (崩す) | -SI | ||

| けがれる | (穢れる) | -rE | けがす | (穢す) | -SI | ||

| こがれる | (焦がれる) | -rE | こがす | (焦がす) | -SI | ||

| こなれる | -rE | こなす | -SI | ||||

| こぼれる | (零れる) | -rE | こぼす | (零す) | -SI | ||

| こわれる | (壊れる) | -rE | こわす | (壊す) | -SI | ||

| たおれる | (倒れる) | -rE | たおす | (倒す) | -SI | ||

| つぶれる | (潰れる) | -rE | つぶす | (潰す) | -SI | ||

| ながれる | (流れる) | -rE | ながす | (流す) | -SI | ||

| はがれる | (剥れる) | -rE | はがす | (剥す) | -SI | ||

| はずれる | (外れる) | -rE | はずす | (外す) | -SI | ||

| はなれる | (離れる) | -rE | はなす | (離す) | -SI | ||

| ほぐれる | (解れる) | -rE | ほぐす | (解す) | -SI | ||

| みだれる | (乱れる) | -rE | みだす | (乱す) | -SI | ||

| よごれる | (汚れる) | -rE | よごす | (汚す) | -SI | ||

| いきる | (生きる) | -I | いかす | (生かす) | -aSI | ||

| こりる | (懲りる) | -I | こらす | (懲らす) | -aSI | ||

| とじる | (閉じる) | -I | とざす | (閉ざす) | -aSI | ||

| みちる | (満ちる) | -I | みたす | (満たす) | -aSI | ||

| のびる | (伸びる) | -I | のばす | (伸ばす) | -aSI | ||

| つきる | (尽きる) | -I | つくす | (尽くす) | -uSI | ||

| おきる | (起きる) | -I | おこす | (起こす) | -oSI | ||

| おちる | (落ちる) | -I | おとす | (落とす) | -oSI | ||

| おりる | (降りる) | -I | おろす | (降ろす) | -oSI | ||

| すぎる | (過ぎる) | -I | すごす | (過ごす) | -oSI | ||

| ほろびる | (滅びる) | -I | ほろぼす | (滅ぼす) | -oSI | ||

| うごく | (動く) | -I | うごかす | (動かす) | -aSI | ||

| かわく | (乾く) | -I | かわかす | (乾かす) | -aSI | ||

| こる | (凝る) | -I | こらす | (凝らす) | -aSI | ||

| ちる | (散る) | -I | ちらす | (散らす) | -aSI | ||

| てる | (照る) | -I | てらす | (照らす) | -aSI | ||

| なやむ | (悩む) | -I | なやます | (悩ます) | -aSI | ||

| なる | (鳴る) | -I | ならす | (鳴らす) | -aSI | ||

| はげむ | (励む) | -I | はげます | (励ます) | -aSI | ||

| ふく | (吹く) | -I | ふかす | (吹かす) | -aSI | ||

| へる | (減る) | -I | へらす | (減らす) | -aSI | ||

| もる | (漏る) | -I | もらす | (漏らす) | -aSI | ||

| ゆらぐ | (揺らぐ) | -I | ゆるがす | (揺がす) | -aSI | ||

| わく | (沸く) | -I | わかす | (沸かす) | -aSI | ||

| およぶ | (及ぶ) | -I | およぼす | (及ぼす) | -oSI | ||

| ほろぶ | (滅ぶ) | -I | ほろぼす | (滅ぼす) | -oSI | ||

| うるおう | (潤う) | -I | うるおす | (潤おす) | -SI | ||

| あまる | (余る) | -rI | あます | (余す) | -SI | ||

| うつる | (移る) | -rI | うつす | (移す) | -SI | ||

| うつる | (映る) | -rI | うつす | (映す) | -SI | ||

| おこる | (起こる) | -rI | おこす | (起こす) | -SI | ||

| かえる | (帰る) | -rI | かえす | (帰す) | -SI | ||

| くさる | (腐る) | -rI | くさす | (腐す) | -SI | ||

| くだる | (下る) | -rI | くだす | (下す) | -SI | ||

| くつがえる | (覆える) | -rI | くつがえす | (覆えす) | -SI | ||

| ころがる | (転がる) | -rI | ころがす | (転がす) | -SI | ||

| さとる | (悟る) | -rI | さとす | (悟す) | -SI | ||

| たる | (足る) | -rI | たす | (足す) | -SI | ||

| ちらかる | (散かる) | -rI | ちらかす | (散かす) | -SI | ||

| とおる | (通る) | -rI | とおす | (通す) | -SI | ||

| ともる | (灯る) | -rI | ともす | (灯す) | -SI | ||

| なおる | (直る) | -rI | なおす | (直す) | -SI | ||

| なる | (成る) | -rI | なす | (成す) | -SI | ||

| にごる | (濁る) | -rI | にごす | (濁す) | -SI | ||

| のこる | (残る) | -rI | のこす | (残す) | -SI | ||

| ひたる | (浸る) | -rI | ひたす | (浸す) | -SI | ||

| ひるがえる | (翻える) | -rI | ひるがえす | (翻えす) | -SI | ||

| まわる | (回る) | -rI | まわす | (回す) | -SI | ||

| もどる | (戻る) | -rI | もどす | (戻す) | -SI | ||

| やどる | (宿る) | -rI | やどす | (宿す) | -SI | ||

| わたる | (渡る) | -rI | わたす | (渡す) | -SI | ||

| みえる | (見える) | -E | みる | (見る) | -I | ||

| にえる | (煮える) | -E | にる | (煮る) | -I | ||

| ★ | 「生まれる」「恵まれる」は「生む」「恵む」の「れる・られる」形であるが、独立した自動詞として使われる。 | ||

| ☆ | 「入る」(自)は「悦に入る」などの慣用句、「寝入る」などの複合動詞で使う。 | ||

| ◆ | 複合動詞。 |

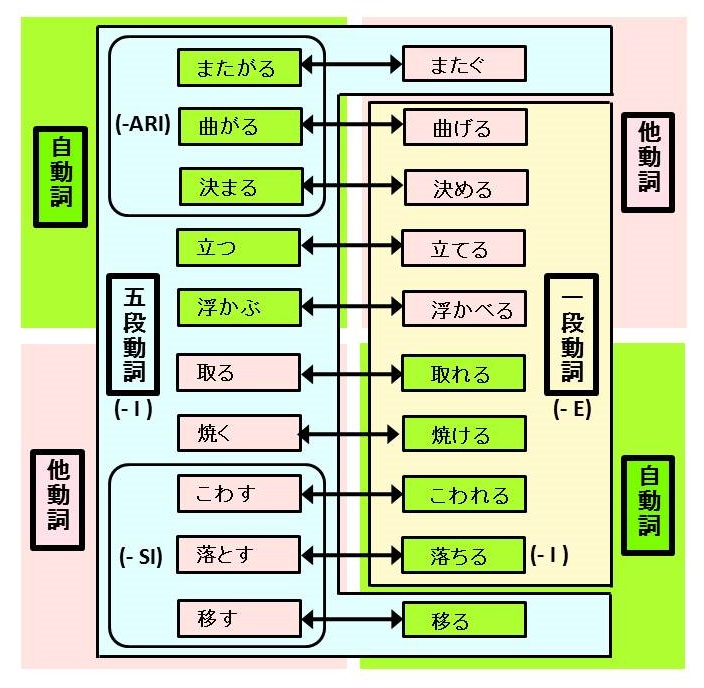

以上をまとめたのが、No.140に掲載した下図である。ただしこの図では一段動詞の間でペアになるケース(上表の末尾)は省略した。

2015-04-03 19:51

nice!(0)

トラックバック(0)