No.139 - 「雪国」が描いた情景 [文化]

以前に「言語が人間の認知能力に深く影響する」というテーマで書いた記事がありました。

の二つです。今回はその継続です。

少し振り返ってみると、No.49「蝶と蛾は別の昆虫か」では、蝶と蛾を言葉で区別しないフランス語(パピヨン=鱗翅類)とドイツ語(シュメッタリンク=鱗翅類)を取り上げ、

という主旨の「仮説」を書きました。その傍証としたのはドイツ人が書いた『蝶の生活』という本の序文で、そこでは蝶と蛾をごっちゃにして「愛すべきものたち」と書かれているのでした。

またNo.50「絶対方位言語と里山」では、世界には相対方位(右・左・前・後など)がなく絶対方位(東・西・南・北など)だけの言語があり、そのような言語を話す人々は空間認知力が優れ、デッド・レコニング能力(= 見知らぬ土地につれて行かれても絶対方位が分かり、自宅の方向が分かる能力)があることを紹介しました。

さらに「里山」という言葉が発明されたからこそ「里山を守ろう」という運動が起きたわけです。言葉がなくても里山が古来からの人々の生活と自然生態系に重要な役割を果たしてきたことは変わらないのですが、そういう「人間・自然生態系」を「里山」という言葉がスパッと切り取って提示してくれた。これが人々に大きな影響を与え、保護活動を引き起こすまでになったのだと思います。

以上のように、どういう言葉を使い、どういう言葉で考えるかは人間の認識力や認知能力に影響し、嗜好や行動にまで影響を与えます。

われわれ日本語のネイティブ・スピーカーは日本語で考えています。だからこそ文化や伝統に根ざした発想ができるし、自らの考えを豊かな言葉で表現できるパワーを獲得している。しかしその一方で、日本語が持っている言語システムが「発想の制約条件」としても働くわけです。それが別に悪いわけではありませんが、「パワー」と「制約」の両方を意識しておくことが重要だと考えます。それは外国や異文化の人たちと付き合うためというよりも、まず第一に「自分たちのために」必要だと思うのです。

今回は以上のような考えのもと、日本語の最もベーシックな言語表現(の一つ)が日本人に与えている影響を考えてみたいと思います。日本語を考察するために比較対照とする「鏡」は、実質的な世界共通語であり、日本人にもよく知られている英語です。

『雪国』の冒頭

言語が人の思考やモノの見方に影響を与える例として大変印象に残っているのは、言語学者の池上嘉彦氏がNHK教育テレビの番組で行ったある「実験」です。この録画ビデオを持っていないので、この実験を紹介したモントリオール大学の金谷武洋博士の本から引用します。

『雪国』の冒頭の文章は、日本文学の中では夏目漱石の『我が輩は猫である』『坊ちゃん』などの冒頭と並んで、最も有名なものの一つだと思います。また川端康成(1899-1972)はノーベル文学賞(1968)をとった作家で、その受賞理由は「日本人の心をすぐれた感受性をもって表現し世界の人々に感銘を与えた」からです。さらにサイデンステッカー氏(コロンビア大学教授。1921-2007)は谷崎潤一郎、川端康成、三島由紀夫などを英訳し、源氏物語の英語完訳も成し遂げました。川端康成は「ノーベル賞の半分はサイデンステッカー教授のものだ」と言って、実際に賞金の半分を渡したそうです。

というような事情を考えると、雪国の冒頭の原文と英訳は、英語を「鏡」として日本語表現を考える絶好の素材と言えるでしょう。金谷博士の解説を続けます。

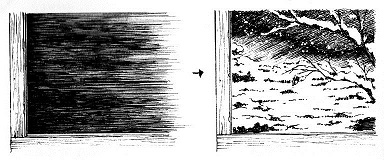

おそらく『雪国』の冒頭を読む日本人のほぼ100%は、この解説どおりの情景を思い浮かべると思います。しかし、サイデンステッカー教授が訳した(2)を読んだ英語のネイティブ・スピーカーは全く違う情景を思い浮かべるというのです。

これは、かなりショッキングな事実です。英語話者が描いた(図2)のようなイメージは『雪国』を読む日本人が全く思い浮かばない情景ではないでしょうか。我々が暗黙に当たり前だろうと思っていることが、必ずしもそうではない。この実験を主導した池上嘉彦氏(東京大学名誉教授)の洞察力に敬意を表したいと思います。

サイデンステッカー教授の訳

なぜ英語話者のイメージが日本語話者と食い違うのでしょうか。それはサイデンステッカー教授の訳が悪いというわけではないでしょう。教授は数々の日本文学を英訳し、源氏物語まで訳した人です。『雪国』を訳すにあたっても最善を尽くしたでしょう。それでもイメージが食い違うのには理由があるはずです。よく見ると、

という英文には、原文にはない The train という単語が現れています。これは言うまでもなく英文法で言う subject(主語)であり、普通の英文は subject がないと作れないので、サイデンステッカー教授は The train を持ち出したわけです。これにより、川端康成の原文は「コトの推移」を表しているのに、英訳は「列車という subject についての説明」になった。これがイメージの相違を引き起こした第1の理由です。

subject(主語)がないと文が作れないというのは、日本語話者からすると非常に窮屈な制約ですが、英語はそいういう言葉なのだからやむを得ません。だとすると、サイデンステッカー教授の subject の選び方がまずいのでしょうか。

The train 以外の subject として考えられるのは、この小説の主人公を表す1人称の人称代名詞= I です。次のような英訳案はどうでしょう。

これは無理に作った悪文という以上に(2)よりも原文から離れている感じがします。なぜなら(1)は「コトの成り行き」をシンプルに表現しているのに、(3)の文は主人公の経験を述べているからです。せっかく(1)は「私」を消し去った表現になっているのに、英訳(3)には「私」を強引に持ち込んでいる。まだしも the train という無生物を持ち込む(2)の方が「コトの成り行き」を示すには適当だと考えられるのです。

「地上の視点」と「俯瞰する視点」

(1)と(2)は、列車・汽車という言葉が「ない」と「ある」とで決定的に違います。しかしもっと違うのは、日本語話者と英語話者が描くイメージの相違です。つまり、

というように視点が違うわけです。「地上の視点」とは「私」からみた主観的な視点です。一方「俯瞰する視点」とは、上空にいる「誰か」を仮想的に想定し、その「誰か」からみた客観的な視点です。

この違いの理由は、(2)に the train という subject(主語)があり、(1)にはそれに相当するものがないからだと考えられます。しかし単にそれだけとも言えないと思います。仮に(2)をストレートに日本語に訳してみたらどうでしょうか。日本語における「主題(題目)を表す助詞・ハ」を使って(2)を試訳してみると、たとえば、

となるでしょう。もしこの文章(4)を日本人(日本語話者)に読んでもらい、浮かんでくるイメージを絵にしてもらったら、描かれる絵は(図1)でしょうか、それとも(図2)か。

(図2)を描く人もいると思います。しかし多数の日本人は、なおかつ(図1)のように描くのではないでしょうか。この思考実験から想定できるのは、日本語話者と英語話者は、基本的な視点が違うのではないかということです。これが(図1)と(図2)の相違を引き起こす第2の理由だと考えられます。

俯瞰する視点としての "I"

この視点の違いは、日本語と英語の1人称についても言えます。このあたりは、先ほど引用した金谷博士の本が参考になりました。以下はそれを踏まえています。

日本語の1人称と2人称は、言葉が発せられる状況に応じて最適な言葉を選択して使います。それは自分(発話者・1人称)と相手(2人称)の性別、年齢、親密度合い、目上か目下か、家族かどうか、などによって多様に変化します。つまり「発話者が相手を見ている」という「地上の視点」がベースにあって、その主観的な視点からどういう言葉を使うかの選択がなされています。

一方、英語では、発話者(1人称)はどういう状況であっても "I" であり、発話の相手である2人称はどういう状況であっても "you" です。これは、発話者が相手をどう見ているかには全く無関係に、いわば「俯瞰する視点」から客観的に見て、発話者を "I" とし、発話の相手を "you" としているわけです。

英語において "I" は subject(主語) となる言葉です。"I" を使うのは「私」について語るときであり、自分の意見や経験、状況を伝達するときに使います。この "I" は、今話している自分のことであると同時に「俯瞰する視点から見て発話者を示している言葉」なのです。ロジカルに考えるとそうなります。このあたりの言葉のとらえ方が日本語と違い、それが発言の内容や態度にも影響してくると感じます。

個人的な経験ですが、英語で自分の意見を言う状況が時々ありました。そのときを振り返ってみると日本語で意見を言うのとは違った感じがします。つまり「あなたの意見はどうですか」という質問を受けて日本語で「私は(僕は、など)・・・・・・」と答えるときには、自分の意見として思っていることをそのまま伝えるべき、という感じを持ちます(あえて本当のことを言わないケースは別です)。従って自分の意見が固まっていないときや、意見があっても "弱い" 意見のときには、それを反映して曖昧な答えをすることが多く、その場合は「私は」とか「僕は」を使いません。「私は」とか「僕は」とか「私の意見は」とか言うのは、はっきりとした意見、固まった意見を持っているときです。

一方、あなたの意見はどうですかと英語で聞かれて「I ・・・・・・」と英語で答えるときには、たとえ弱い意見でも「まず何らかの答えをすべき」という感じを持ちます(もちろん思ってもみないことは言いませんが)。あなた(you)に意見を聞かれたのだから、私(I)は答えるべきである、という感じです。この「感じ」は、どうも「俯瞰する視点」と関係していると思うのです。

個人的な経験をいろいろ振り返ってみたとき、英語を比較対照の「鏡」として考えると、日本語は「地上の視点」を持ちやすい言葉だと思います。人間は言語によって考えているわけで、言語は思考に影響します。従って発言の内容に影響し、他の人にどういう影響を与えるかに関係し、さらにそのことによって行動にも関係していきます。「日本語は地上の視点を持ちやすい」といことは、それが特長やメリットをもたらすと同時に、ある種の制約条件として働くことも考えておくべきでしょう。

「地上」と「俯瞰」の視点

「地上の視点」と「俯瞰する視点」は、単に日常の会話だけのことでなく、広く社会における活動や人の思考方法に敷衍できると思います。

たとえば産業界における「カイゼン活動」を考えてみると、従業員の一人一人が、効率化や作業品質の向上を目指して何千、何万という「カイゼン提案」を出し、それらの提案を評価して重要と思われるものを実行に移し、そのフォローして反省し、またカイゼンをするという繰り返し活動です。"kaizen" が世界共通語になったことからもわかるように、それは日本の製造業の強さの象徴です。「カイゼン」は徹底的に現場・現物指向であり、まさに「地上の視点」からの活動と言えるでしょう。

しかしその一方で「俯瞰する視点」から問題点にメスを入れることも重要です。工場を例にとると、工程の配置や作業員の割付け、生産ラインの構成方法、生産設備の更新といった全体に関わる事項を「俯瞰的に」見直して、効率化を図ることも同時に必要です。「地上の視点」だけだとすると、一部分の局所的な効率化がかえって全体としての非効率を招くこともありうるわけです。「毎月2%の改善を3年間続ければ2倍になる」という考え方は大変に貴重ですが、全体を見渡して発想を転換すれば1年で2倍になることだってありうる。

「地上の視点」と「俯瞰する視点」の両方が必要なことは、あたりまえと言ってしまえばそうです。しかし日本語で考えると暗黙に「地上の視点」の方へとバイアスがかかるのではないでしょうか。「俯瞰する視点」ではどうかということ常に考えた方がよいのではないか。そういうことを意識しておくことは無駄ではないし、むしろ日本語のネイティブ・スピーカーとしては必要なのではないかと思います。

文芸作品の翻訳は可能か

最初に引用した『雪国』の冒頭の原文と英訳に戻ります。ここから以降は、いわば「余談」です。

『雪国』の冒頭の文章について、日本語話者が原文から受けるイメージ(図1)と英語話者が英文から受けるイメージ(図2)が決定的に違うことを指して「かなりショッキングな事実です」と書きました。ショックの一番の理由は「文芸作品の翻訳は本当に可能なのだろうか」という疑問が沸き上がるからです。

我々は外国の文芸作品を日本語訳で読むことに慣れきっています。しかし我々は作家が描いた小説世界のイメージや雰囲気を作家の思惑どおりに受け取っているのかどうか、疑問が沸いてくるのです。どういう例でもいいのですが、たとえばロシアの作家・ドストエフスキーの小説は、なんとなく「重い」テーマを「深刻に」語っているような印象を受けます。しかし、もしロシア語が堪能でロシア語でドストエフスキーを読めば、また違った印象になるのではないだろうか、というような疑問です。

ブログの最初に取り上げた小説『クラバート』(No.1-2「千と千尋の神隠しとクラバート」)もそうです。クラバート少年は意志の強い自立した人間に育っていくのですが、小説のストーリーとかプロットからそう判断しているように(振り返ってみて)思います。『クラバート』の原文はドイツ語です。もしドイツ語に堪能でドイツ語で『クラバート』を読めば、文章の端々にクラバート少年の「意志の強さ」や「自立ぶり」がニュアンスとして感じられて、かなり違った印象になる可能性もあると思うのです。

「悪訳」という言葉があります。その代表がいわゆる「翻訳調」で、言語構造の全く違う外国語を無理矢理日本語に当てはめようとするものです。「こんな訳は読めたものではない」と思うことがありますね。途中で本を読むのを放棄したりもします。これに対して「名訳」は日本語として「こなれている」ものです。日本語の論理に従って文章がスッと頭に入ってきて、スラスラ読めて、内容も深く理解できる。

しかしここで疑問が出てきます。いわゆる「名訳」は原著者の描くイメージを正しく伝えているのだろうかという疑問です。我々がよく読む外国の小説は、日本語とは構造がかけ離れた欧米の言語が多いわけです。日本語として「こなれている」ということは、原文とかけ離れているということではないだろうか。「こなれている翻訳」は原著とはまた別の「日本語小説」ではないのか。

もちろん小説には個々の文章だけでなく、テーマやプロットやストーリーがあり、それらは翻訳しても読みとれると考えられます。しかし、優秀な小説家ほど文章にこだわると言います。個々の文章や細部の積み重ねによって、全体として主人公を造型し、心理の綾を浮かび上がらせていく・・・・・・。

逆に、日本語の小説を外国語に訳すときにも同じことが言えるはずです。夏目漱石の小説で言うと、たとえば『坊ちゃん』の主人公の人物造型は英語読者に伝わるような感じがしますが、では『三四郎』はどうなのか。英訳して主人公・三四郎の性格や人となりは伝わるのだろうか。

その漱石を敬愛する作家に村上春樹氏がいます(私見です)。村上春樹氏は毎年ノーベル文学賞の候補と目されています。彼の小説の翻訳は世界の50ヶ国近くで、各国語に訳されて出版されていると言います。だからノーベル賞候補にもなる。しかし、たとえば英訳された小説を読んで果たして日本語と同じ感じを持てるのかどうか。世界の読者が「村上春樹はよいね」と思うその理由は、果たして我々日本人と同じ感覚なのか。

文芸作品の翻訳についてまわる問題だと思うのですが、そのようなことを考えさせられました。

| ◆ | No.49 - 蝶と蛾は別の昆虫か | ||

| ◆ | No.50 - 絶対方位言語と里山 |

の二つです。今回はその継続です。

少し振り返ってみると、No.49「蝶と蛾は別の昆虫か」では、蝶と蛾を言葉で区別しないフランス語(パピヨン=鱗翅類)とドイツ語(シュメッタリンク=鱗翅類)を取り上げ、

| 日本人で「蝶は好きだが蛾は嫌い」という人が多いのは、蝶と蛾を言葉で区別するからであり、フランス語やドイツ語のように言葉で区別しなければ、昼間の蝶と夕暮れ時の蛾を両方とも好きになるのではないか。一方が好きで一方が嫌いという「概念」がそもそも思い浮かばないはず。 |

という主旨の「仮説」を書きました。その傍証としたのはドイツ人が書いた『蝶の生活』という本の序文で、そこでは蝶と蛾をごっちゃにして「愛すべきものたち」と書かれているのでした。

またNo.50「絶対方位言語と里山」では、世界には相対方位(右・左・前・後など)がなく絶対方位(東・西・南・北など)だけの言語があり、そのような言語を話す人々は空間認知力が優れ、デッド・レコニング能力(= 見知らぬ土地につれて行かれても絶対方位が分かり、自宅の方向が分かる能力)があることを紹介しました。

さらに「里山」という言葉が発明されたからこそ「里山を守ろう」という運動が起きたわけです。言葉がなくても里山が古来からの人々の生活と自然生態系に重要な役割を果たしてきたことは変わらないのですが、そういう「人間・自然生態系」を「里山」という言葉がスパッと切り取って提示してくれた。これが人々に大きな影響を与え、保護活動を引き起こすまでになったのだと思います。

以上のように、どういう言葉を使い、どういう言葉で考えるかは人間の認識力や認知能力に影響し、嗜好や行動にまで影響を与えます。

われわれ日本語のネイティブ・スピーカーは日本語で考えています。だからこそ文化や伝統に根ざした発想ができるし、自らの考えを豊かな言葉で表現できるパワーを獲得している。しかしその一方で、日本語が持っている言語システムが「発想の制約条件」としても働くわけです。それが別に悪いわけではありませんが、「パワー」と「制約」の両方を意識しておくことが重要だと考えます。それは外国や異文化の人たちと付き合うためというよりも、まず第一に「自分たちのために」必要だと思うのです。

今回は以上のような考えのもと、日本語の最もベーシックな言語表現(の一つ)が日本人に与えている影響を考えてみたいと思います。日本語を考察するために比較対照とする「鏡」は、実質的な世界共通語であり、日本人にもよく知られている英語です。

『雪国』の冒頭

言語が人の思考やモノの見方に影響を与える例として大変印象に残っているのは、言語学者の池上嘉彦氏がNHK教育テレビの番組で行ったある「実験」です。この録画ビデオを持っていないので、この実験を紹介したモントリオール大学の金谷武洋博士の本から引用します。

|

『雪国』の冒頭の文章は、日本文学の中では夏目漱石の『我が輩は猫である』『坊ちゃん』などの冒頭と並んで、最も有名なものの一つだと思います。また川端康成(1899-1972)はノーベル文学賞(1968)をとった作家で、その受賞理由は「日本人の心をすぐれた感受性をもって表現し世界の人々に感銘を与えた」からです。さらにサイデンステッカー氏(コロンビア大学教授。1921-2007)は谷崎潤一郎、川端康成、三島由紀夫などを英訳し、源氏物語の英語完訳も成し遂げました。川端康成は「ノーベル賞の半分はサイデンステッカー教授のものだ」と言って、実際に賞金の半分を渡したそうです。

というような事情を考えると、雪国の冒頭の原文と英訳は、英語を「鏡」として日本語表現を考える絶好の素材と言えるでしょう。金谷博士の解説を続けます。

|

おそらく『雪国』の冒頭を読む日本人のほぼ100%は、この解説どおりの情景を思い浮かべると思います。しかし、サイデンステッカー教授が訳した(2)を読んだ英語のネイティブ・スピーカーは全く違う情景を思い浮かべるというのです。

|

これは、かなりショッキングな事実です。英語話者が描いた(図2)のようなイメージは『雪国』を読む日本人が全く思い浮かばない情景ではないでしょうか。我々が暗黙に当たり前だろうと思っていることが、必ずしもそうではない。この実験を主導した池上嘉彦氏(東京大学名誉教授)の洞察力に敬意を表したいと思います。

サイデンステッカー教授の訳

なぜ英語話者のイメージが日本語話者と食い違うのでしょうか。それはサイデンステッカー教授の訳が悪いというわけではないでしょう。教授は数々の日本文学を英訳し、源氏物語まで訳した人です。『雪国』を訳すにあたっても最善を尽くしたでしょう。それでもイメージが食い違うのには理由があるはずです。よく見ると、

| The train came out of the long tunnel into the snow country. |

という英文には、原文にはない The train という単語が現れています。これは言うまでもなく英文法で言う subject(主語)であり、普通の英文は subject がないと作れないので、サイデンステッカー教授は The train を持ち出したわけです。これにより、川端康成の原文は「コトの推移」を表しているのに、英訳は「列車という subject についての説明」になった。これがイメージの相違を引き起こした第1の理由です。

subject(主語)がないと文が作れないというのは、日本語話者からすると非常に窮屈な制約ですが、英語はそいういう言葉なのだからやむを得ません。だとすると、サイデンステッカー教授の subject の選び方がまずいのでしょうか。

The train 以外の subject として考えられるのは、この小説の主人公を表す1人称の人称代名詞= I です。次のような英訳案はどうでしょう。

| Passing through the long tunnel, I saw the snow country. |

これは無理に作った悪文という以上に(2)よりも原文から離れている感じがします。なぜなら(1)は「コトの成り行き」をシンプルに表現しているのに、(3)の文は主人公の経験を述べているからです。せっかく(1)は「私」を消し去った表現になっているのに、英訳(3)には「私」を強引に持ち込んでいる。まだしも the train という無生物を持ち込む(2)の方が「コトの成り行き」を示すには適当だと考えられるのです。

「地上の視点」と「俯瞰する視点」

(1)と(2)は、列車・汽車という言葉が「ない」と「ある」とで決定的に違います。しかしもっと違うのは、日本語話者と英語話者が描くイメージの相違です。つまり、

| (図1)は「地上の視点」 | ||

| (図2)は「俯瞰する視点」(上空からの視点) |

| |||

| 「地上の視点」による表紙である。(図1)は2枚だが、この表紙は1枚で描いてしまっている。 | |||

この違いの理由は、(2)に the train という subject(主語)があり、(1)にはそれに相当するものがないからだと考えられます。しかし単にそれだけとも言えないと思います。仮に(2)をストレートに日本語に訳してみたらどうでしょうか。日本語における「主題(題目)を表す助詞・ハ」を使って(2)を試訳してみると、たとえば、

| 列車は長いトンネルを抜けて雪国へと入った。 |

となるでしょう。もしこの文章(4)を日本人(日本語話者)に読んでもらい、浮かんでくるイメージを絵にしてもらったら、描かれる絵は(図1)でしょうか、それとも(図2)か。

(図2)を描く人もいると思います。しかし多数の日本人は、なおかつ(図1)のように描くのではないでしょうか。この思考実験から想定できるのは、日本語話者と英語話者は、基本的な視点が違うのではないかということです。これが(図1)と(図2)の相違を引き起こす第2の理由だと考えられます。

俯瞰する視点としての "I"

この視点の違いは、日本語と英語の1人称についても言えます。このあたりは、先ほど引用した金谷博士の本が参考になりました。以下はそれを踏まえています。

日本語の1人称と2人称は、言葉が発せられる状況に応じて最適な言葉を選択して使います。それは自分(発話者・1人称)と相手(2人称)の性別、年齢、親密度合い、目上か目下か、家族かどうか、などによって多様に変化します。つまり「発話者が相手を見ている」という「地上の視点」がベースにあって、その主観的な視点からどういう言葉を使うかの選択がなされています。

一方、英語では、発話者(1人称)はどういう状況であっても "I" であり、発話の相手である2人称はどういう状況であっても "you" です。これは、発話者が相手をどう見ているかには全く無関係に、いわば「俯瞰する視点」から客観的に見て、発話者を "I" とし、発話の相手を "you" としているわけです。

英語において "I" は subject(主語) となる言葉です。"I" を使うのは「私」について語るときであり、自分の意見や経験、状況を伝達するときに使います。この "I" は、今話している自分のことであると同時に「俯瞰する視点から見て発話者を示している言葉」なのです。ロジカルに考えるとそうなります。このあたりの言葉のとらえ方が日本語と違い、それが発言の内容や態度にも影響してくると感じます。

個人的な経験ですが、英語で自分の意見を言う状況が時々ありました。そのときを振り返ってみると日本語で意見を言うのとは違った感じがします。つまり「あなたの意見はどうですか」という質問を受けて日本語で「私は(僕は、など)・・・・・・」と答えるときには、自分の意見として思っていることをそのまま伝えるべき、という感じを持ちます(あえて本当のことを言わないケースは別です)。従って自分の意見が固まっていないときや、意見があっても "弱い" 意見のときには、それを反映して曖昧な答えをすることが多く、その場合は「私は」とか「僕は」を使いません。「私は」とか「僕は」とか「私の意見は」とか言うのは、はっきりとした意見、固まった意見を持っているときです。

一方、あなたの意見はどうですかと英語で聞かれて「I ・・・・・・」と英語で答えるときには、たとえ弱い意見でも「まず何らかの答えをすべき」という感じを持ちます(もちろん思ってもみないことは言いませんが)。あなた(you)に意見を聞かれたのだから、私(I)は答えるべきである、という感じです。この「感じ」は、どうも「俯瞰する視点」と関係していると思うのです。

個人的な経験をいろいろ振り返ってみたとき、英語を比較対照の「鏡」として考えると、日本語は「地上の視点」を持ちやすい言葉だと思います。人間は言語によって考えているわけで、言語は思考に影響します。従って発言の内容に影響し、他の人にどういう影響を与えるかに関係し、さらにそのことによって行動にも関係していきます。「日本語は地上の視点を持ちやすい」といことは、それが特長やメリットをもたらすと同時に、ある種の制約条件として働くことも考えておくべきでしょう。

「地上」と「俯瞰」の視点

「地上の視点」と「俯瞰する視点」は、単に日常の会話だけのことでなく、広く社会における活動や人の思考方法に敷衍できると思います。

たとえば産業界における「カイゼン活動」を考えてみると、従業員の一人一人が、効率化や作業品質の向上を目指して何千、何万という「カイゼン提案」を出し、それらの提案を評価して重要と思われるものを実行に移し、そのフォローして反省し、またカイゼンをするという繰り返し活動です。"kaizen" が世界共通語になったことからもわかるように、それは日本の製造業の強さの象徴です。「カイゼン」は徹底的に現場・現物指向であり、まさに「地上の視点」からの活動と言えるでしょう。

しかしその一方で「俯瞰する視点」から問題点にメスを入れることも重要です。工場を例にとると、工程の配置や作業員の割付け、生産ラインの構成方法、生産設備の更新といった全体に関わる事項を「俯瞰的に」見直して、効率化を図ることも同時に必要です。「地上の視点」だけだとすると、一部分の局所的な効率化がかえって全体としての非効率を招くこともありうるわけです。「毎月2%の改善を3年間続ければ2倍になる」という考え方は大変に貴重ですが、全体を見渡して発想を転換すれば1年で2倍になることだってありうる。

「地上の視点」と「俯瞰する視点」の両方が必要なことは、あたりまえと言ってしまえばそうです。しかし日本語で考えると暗黙に「地上の視点」の方へとバイアスがかかるのではないでしょうか。「俯瞰する視点」ではどうかということ常に考えた方がよいのではないか。そういうことを意識しておくことは無駄ではないし、むしろ日本語のネイティブ・スピーカーとしては必要なのではないかと思います。

文芸作品の翻訳は可能か

最初に引用した『雪国』の冒頭の原文と英訳に戻ります。ここから以降は、いわば「余談」です。

『雪国』の冒頭の文章について、日本語話者が原文から受けるイメージ(図1)と英語話者が英文から受けるイメージ(図2)が決定的に違うことを指して「かなりショッキングな事実です」と書きました。ショックの一番の理由は「文芸作品の翻訳は本当に可能なのだろうか」という疑問が沸き上がるからです。

我々は外国の文芸作品を日本語訳で読むことに慣れきっています。しかし我々は作家が描いた小説世界のイメージや雰囲気を作家の思惑どおりに受け取っているのかどうか、疑問が沸いてくるのです。どういう例でもいいのですが、たとえばロシアの作家・ドストエフスキーの小説は、なんとなく「重い」テーマを「深刻に」語っているような印象を受けます。しかし、もしロシア語が堪能でロシア語でドストエフスキーを読めば、また違った印象になるのではないだろうか、というような疑問です。

ブログの最初に取り上げた小説『クラバート』(No.1-2「千と千尋の神隠しとクラバート」)もそうです。クラバート少年は意志の強い自立した人間に育っていくのですが、小説のストーリーとかプロットからそう判断しているように(振り返ってみて)思います。『クラバート』の原文はドイツ語です。もしドイツ語に堪能でドイツ語で『クラバート』を読めば、文章の端々にクラバート少年の「意志の強さ」や「自立ぶり」がニュアンスとして感じられて、かなり違った印象になる可能性もあると思うのです。

「悪訳」という言葉があります。その代表がいわゆる「翻訳調」で、言語構造の全く違う外国語を無理矢理日本語に当てはめようとするものです。「こんな訳は読めたものではない」と思うことがありますね。途中で本を読むのを放棄したりもします。これに対して「名訳」は日本語として「こなれている」ものです。日本語の論理に従って文章がスッと頭に入ってきて、スラスラ読めて、内容も深く理解できる。

しかしここで疑問が出てきます。いわゆる「名訳」は原著者の描くイメージを正しく伝えているのだろうかという疑問です。我々がよく読む外国の小説は、日本語とは構造がかけ離れた欧米の言語が多いわけです。日本語として「こなれている」ということは、原文とかけ離れているということではないだろうか。「こなれている翻訳」は原著とはまた別の「日本語小説」ではないのか。

もちろん小説には個々の文章だけでなく、テーマやプロットやストーリーがあり、それらは翻訳しても読みとれると考えられます。しかし、優秀な小説家ほど文章にこだわると言います。個々の文章や細部の積み重ねによって、全体として主人公を造型し、心理の綾を浮かび上がらせていく・・・・・・。

逆に、日本語の小説を外国語に訳すときにも同じことが言えるはずです。夏目漱石の小説で言うと、たとえば『坊ちゃん』の主人公の人物造型は英語読者に伝わるような感じがしますが、では『三四郎』はどうなのか。英訳して主人公・三四郎の性格や人となりは伝わるのだろうか。

その漱石を敬愛する作家に村上春樹氏がいます(私見です)。村上春樹氏は毎年ノーベル文学賞の候補と目されています。彼の小説の翻訳は世界の50ヶ国近くで、各国語に訳されて出版されていると言います。だからノーベル賞候補にもなる。しかし、たとえば英訳された小説を読んで果たして日本語と同じ感じを持てるのかどうか。世界の読者が「村上春樹はよいね」と思うその理由は、果たして我々日本人と同じ感覚なのか。

文芸作品の翻訳についてまわる問題だと思うのですが、そのようなことを考えさせられました。

2015-03-07 09:32

nice!(0)

トラックバック(0)