No.110 - リチウムイオン電池とモルモット精神 [技術]

No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」(2011.10.15)において、リチウムイオン電池の開発の主要な部分が日本人によってなされたことを書きました。歴史的経緯を追って記述すると以下のようになります。

の3人です。そして隠れた功績者の一人として、

をあげてもいいと思います。導電性ポリアセチレンは吉野彰氏が電池研究に入るきっかけをつくり、最初の試作電池に使われたからです(No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」参照)。

西美緒氏が「工学分野のノーベル賞」を受賞

以上の中で、最初に商用のリチウムイオン電池を開発した元ソニーの西美緒氏に関する記事が最近の新聞に掲載されました。少々長くなりますが、興味深い内容なので全文を引用したいと思います。

記事のアンダーラインの部分の補足です。

(補足1)

チャールズ・スターク・ドレイパー賞

全米技術アカデミー(National Academy of Engineering)が、2014年の「チャールズ・スターク・ドレイパー賞(Charles Stark Draper Prize)」として選出したのは、次の4人です。

ラシド・ヤザミ氏は、炭素(黒鉛)がリチウムイオン電池の負極材になりうることを示した人です。ジョン・グッドイナフ氏は正極材としてのコバルト酸リチウムの発見者で、最初に書いた水島公一氏の指導教授でした。残念ながら受賞者に水島氏の名前がないのですが、グッドイナフ氏の受賞ということでやむを得ないでしょう。

(補足2)

自動車用電池

西美緒氏は1966年にソニーに入社して中央研究所に配属され自動車用電池の研究を始めたとありますが、西氏が担当した自動車用電池は、もちろんリチウムイオン電池ではないし、その他の蓄電池でもありません。調べてみるとそれは「燃料電池」です。自動車用燃料電池はこの10数年ほどで急速に技術開発が進み、2015年の燃料電池車(FCV)の量産・発売開始が目の前に迫っています。ソニーはその50年前から「未来を見据えて」燃料電池の研究を開始していたことになります。

(補足3)

日産自動車のEV

モーターショー用のコンセプトカーや用途を限った限定車としてのEV(電気自動車)を出した自動車会社はいっぱいありますが、「1回の充電でそこそこの走行距離が出る、汎用の量産型EV」を発売したのは日産自動車が先駆的です。それはリチウムイオン電池の完成で初めて実用化できたのですが、その電池は日産とソニーの共同開発だったわけです。ちなみに日産のEVの発売年は以下の通りです。

ハイパーミニからリーフの間に10年のブランクがあります。そのブランクの裏には、日産自動車が経営危機に陥り、ルノーが資本参加し、カルロス・ゴーン氏が社長になり、リバイバル・プランを実行し、コストをカットして経営を立て直す・・・・・・ という一連のストーリーがあるわけですね。日産自動車のEVはその間「息を潜めて」いた、それが2010年のリーフで再浮上した、ということだと思います。しかしその間にソニーは自動車用リチウムイオン電池から撤退してしまった。リーフの時に日産自動車はNECと組んで電池の開発・製造をやったわけです。それは今も続いています。

(補足4)

モルモット精神

記事の見出しと本文に「モルモット精神」とありますが、それについては No.55「ウォークマン(2)ソニーへの期待」(2012.5.12)で触れました。引用すると以下です。

No.55では「犬型ロボット:AIBO」をモルモット精神の代表例としてあげました。AIBOは明快だと思いますが、リチウムイオン電池の世界初の商品化がモルモット精神とどう関係するのか、リチウムイオン電池がメジャーになった今では分かりにくいと思います。それは単に「世界初」ということだけではありあせん。当時、2次電池の研究の主流はニッケル・カドミウム電池か、その後継のニッケル・水素電池でした(ソニーもやっていた)。しかしソニーは発明されたばかりのリチウムイオン電池に「賭けた」わけです。当時のソニーの盛田昭夫会長は「どうせやるなら、世の中にない電池を作れ」と大号令をかけた(No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」の補記4)。

発火しやすいリチウムイオン電池の安全性の確保と、大量生産技術の確立は大変だったと想像されます。そもそも西氏はリチウムイオン電池をやる時、安全性の面から「びびった」ようです。しかし盛田会長の「砂糖もとりすぎれば体に悪い。適切に扱えばいい」という言葉を聞いて開発を決断した(No.39)。リチウムと砂糖を比較するのは、全く科学的ではないしロジカルでもないのですが、えてして技術開発のリーダーはこのようなトップの「技術とは全くかけ離れた、責任は俺がとる的な発言」に鼓舞されるものです。

商品化した後も、初めは売れなかった。それが、デル・コンピュータがノートパソコンに採用したことで一気に広がる・・・・・・ 。このあたりの経緯が「モルモット精神」なのでしょう。2006年には発火事故による電池の大量回収という事態になりました。あくまで結果論ですが、そういったリスクもしょい込むことになった。そういうことを含めての「モルモット精神」です。

ソニーの電池ビジネス

日経の多部田記者が書いた記事を読むと、ソニーの電池ビジネスは、確かに「複雑な経緯」をたどったことが分かります。記事に多少の補足も加えてまとめると、以下のようになるでしょう(No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」の補記4も参照)。

この経緯をみると、ソニーの電池ビジネスは長い目でみると「大きくぶれている」ことが分かります。トップが変わるたびに方針が変わる。

というぶれようです。「電池」がソニーにとってどう位置づけられているのかが見えません。2013年の「電池ビジネスの売却検討と、その撤回」も、収益の悪い事業を売却しようとしたが、アベノミクスによる円安効果で採算が向上したから撤回したのでは、と疑ってしまします。

もちろん、会社の事業展開はビジネス環境の変化にあわせて違ってくるし、赤字が続いたりすると「選択・集中」が必要になってくるでしょう。しかしリチウムイオン電池に代表される2次電池は長期にわたる研究が必須です。それが企業にとっての「コア・ビジネス」なのか「ノン・コア」なのか、その判断がトップが変わるたびに変わっていたのでは、現場の研究者・開発者は「やってられない」でしょう。ソニーの方針が「ぶれる」あいだに外国競合メーカーに転職した人も多いのではないでしょうか。

小型・大容量・低価格・安全な2次電池は、移動体(ウェアラブル機器、モバイル機器、電気自動車)に必須です。ソニーが今後ウェアラブル機器のビジネスを広げたいのなら、自社に電池ビジネスを残すというのは正しい決断だと思います。ウェアラブル機器・モバイル機器の最大の問題点は電池の持続時間だからです。また今後ソニーがEV(電気自動車)に参入するなら、電池技術はますます必須ということになります。EVのボディーは今や新興国の自動車会社にも作れるし、モーターやインバーターはかなり成熟した技術です。大きなブレークスルーがあるとしたら2次電池しかないはずです。

シンプルなメッセージ

最初に引用した新聞記事に戻ります。ここで西美緒氏と日経・多部田記者が言いたかったのは、大変にシンプルなメッセージです。それは

です。西氏は「それがソニー再生に必要」と言いたいのでしょう。2013年の「電池ビジネス売却検討の報道」に、西氏は驚愕したと思います。

全く新しい「製品」や「サービス」の創出には、

が必要です。ソニーのビジネスで言うと、映画やゲーム機が典型でしょう。(テープ再生式の)初代ウォークマンも「アイデア、企画力、発想力」のたまものです。初代ウォークマンに新技術はほとんどありません(唯一の新技術はステレオ・ミニジャック)。類似製品が世界各国で製品化されたことでも分かるように、オーディオ機器を開発している電機会社なら作れる製品です。しかしソニー以前には録音ができないテープレコーダーなど誰も作ろうとはしなかった。

一方、「アイデア、企画力、発想力」だけではどうにもならない分野があります。物理現象・化学現象・生物を相手にする場合です。これらを一括して「自然現象」と呼ぶとすると、

です。その典型が2次電池です。

あたりまえのことですが、このあたりまえのことを「筋を通して」貫くのが難しい。そのことを心底理解できる人も多くはない。それはソニーの電池ビジネスだけではなく、産業界で全体に言えることだと思います。

引用した新聞記事では「長期的視野の研究・開発」と同時に「モルモット精神」という言葉がメッセージになっています。そこにも、西美緒氏と日経・多部田記者の「思い」が詰まっている感じがします。

ソニーのDNAとブランド戦略

モルモット精神とは、平たく言うと「人がやらないことを、先頭を切ってやる」ということだと思います。この「人のやらないことをやる」というのは、現在のソニーの平井社長が(再び)ソニー全社に言っていることです。それが「ソニーのDNA」であると・・・・・・。

その「ソニーのDNA」の重要性は、ソニーのブランド戦略とその変遷にも現れていると、日経の多部田記者は別の記事に書いていました。最後にその記事を引用しておきます。

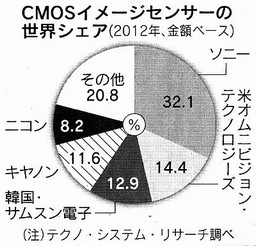

スマートフォンやデジタルカメラ、ビデオカメラに搭載されている撮像素子「イメージセンサー」では、ソニーが世界トップです。この素子は、以前はCCD(電荷結合素子)方式でしたが、現在はCMOS(相補性金属酸化物半導体)方式になってます。ソニーのイメージセンサー開発の経緯も「モルモット精神」という感じがします。日経産業新聞の記事を引用します。

注目すべきはイメージセンサーというビジネスにおいて、

ということです。これは非常に難しいことだと思います。トリニトロン・ブラウン管テレビ(しかも平面)で成功したから、液晶に出遅れた。リチウムイオン電池においても丸型で成功したから、角型(携帯、スマホで主流)に出遅れた・・・・・・。

ビジネスにおいては「成功は失敗の母」です。なぜそうなるかというと、「成功しているから、次世代のビジネスチャンスを漫然と見送った」というのではないと思います。それもあるかもしれないが、もっと根幹の理由は、

です。西美緒氏は、ソニーが角型リチウムイオン電池に出遅れたのは「丸型で儲かっているのだから、あえてリスクをとる必要はないという、当時の事業部長の反対」だと、ある講演で語っています。

ソニーのイメージセンサーは「成功は失敗の母」という、ビジネスにありがちなパターンから免れていることに着目すべきだと思います。

ソニーは2016年7月28日、リチウムイオン電池から撤退を発表しました。これについては、No.188「リチウムイオン電池からの撤退」を参照ください。

| ◆ | 水島 公一

| |||||

| ◆ | 吉野 彰

| |||||

| ◆ | 西 美緒(よしお)

|

の3人です。そして隠れた功績者の一人として、

| ◆ | 白川 英樹

|

をあげてもいいと思います。導電性ポリアセチレンは吉野彰氏が電池研究に入るきっかけをつくり、最初の試作電池に使われたからです(No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」参照)。

西美緒氏が「工学分野のノーベル賞」を受賞

以上の中で、最初に商用のリチウムイオン電池を開発した元ソニーの西美緒氏に関する記事が最近の新聞に掲載されました。少々長くなりますが、興味深い内容なので全文を引用したいと思います。

|

記事のアンダーラインの部分の補足です。

(補足1)

チャールズ・スターク・ドレイパー賞

全米技術アカデミー(National Academy of Engineering)が、2014年の「チャールズ・スターク・ドレイパー賞(Charles Stark Draper Prize)」として選出したのは、次の4人です。

| ◆ | ジョン・グッドイナフ(米) | ||

| ◆ | ラシド・ヤザミ(仏) | ||

| ◆ | 吉野彰 | ||

| ◆ | 西美緒 |

ラシド・ヤザミ氏は、炭素(黒鉛)がリチウムイオン電池の負極材になりうることを示した人です。ジョン・グッドイナフ氏は正極材としてのコバルト酸リチウムの発見者で、最初に書いた水島公一氏の指導教授でした。残念ながら受賞者に水島氏の名前がないのですが、グッドイナフ氏の受賞ということでやむを得ないでしょう。

(補足2)

自動車用電池

西美緒氏は1966年にソニーに入社して中央研究所に配属され自動車用電池の研究を始めたとありますが、西氏が担当した自動車用電池は、もちろんリチウムイオン電池ではないし、その他の蓄電池でもありません。調べてみるとそれは「燃料電池」です。自動車用燃料電池はこの10数年ほどで急速に技術開発が進み、2015年の燃料電池車(FCV)の量産・発売開始が目の前に迫っています。ソニーはその50年前から「未来を見据えて」燃料電池の研究を開始していたことになります。

(補足3)

日産自動車のEV

モーターショー用のコンセプトカーや用途を限った限定車としてのEV(電気自動車)を出した自動車会社はいっぱいありますが、「1回の充電でそこそこの走行距離が出る、汎用の量産型EV」を発売したのは日産自動車が先駆的です。それはリチウムイオン電池の完成で初めて実用化できたのですが、その電池は日産とソニーの共同開発だったわけです。ちなみに日産のEVの発売年は以下の通りです。

| プレーリー・ジョイ EV | 1996 | |||

| ルネッサ EV | 1998 | |||

| ハイパーミニ(2人乗) | 2000 | |||

| リーフ | 2010~ |

ハイパーミニからリーフの間に10年のブランクがあります。そのブランクの裏には、日産自動車が経営危機に陥り、ルノーが資本参加し、カルロス・ゴーン氏が社長になり、リバイバル・プランを実行し、コストをカットして経営を立て直す・・・・・・ という一連のストーリーがあるわけですね。日産自動車のEVはその間「息を潜めて」いた、それが2010年のリーフで再浮上した、ということだと思います。しかしその間にソニーは自動車用リチウムイオン電池から撤退してしまった。リーフの時に日産自動車はNECと組んで電池の開発・製造をやったわけです。それは今も続いています。

(補足4)

モルモット精神

記事の見出しと本文に「モルモット精神」とありますが、それについては No.55「ウォークマン(2)ソニーへの期待」(2012.5.12)で触れました。引用すると以下です。

|

| |||

|

犬型ロボット、AIBO。1999年に発売開始、2006年に撤退。写真は後期モデルのERS-7。現時点(2014)でみる限り、AIBOがソニーの最後のモルモットだろう。No.55「ウォークマン(2)ソニーへの期待」参照。

| |||

発火しやすいリチウムイオン電池の安全性の確保と、大量生産技術の確立は大変だったと想像されます。そもそも西氏はリチウムイオン電池をやる時、安全性の面から「びびった」ようです。しかし盛田会長の「砂糖もとりすぎれば体に悪い。適切に扱えばいい」という言葉を聞いて開発を決断した(No.39)。リチウムと砂糖を比較するのは、全く科学的ではないしロジカルでもないのですが、えてして技術開発のリーダーはこのようなトップの「技術とは全くかけ離れた、責任は俺がとる的な発言」に鼓舞されるものです。

商品化した後も、初めは売れなかった。それが、デル・コンピュータがノートパソコンに採用したことで一気に広がる・・・・・・ 。このあたりの経緯が「モルモット精神」なのでしょう。2006年には発火事故による電池の大量回収という事態になりました。あくまで結果論ですが、そういったリスクもしょい込むことになった。そういうことを含めての「モルモット精神」です。

ソニーの電池ビジネス

日経の多部田記者が書いた記事を読むと、ソニーの電池ビジネスは、確かに「複雑な経緯」をたどったことが分かります。記事に多少の補足も加えてまとめると、以下のようになるでしょう(No.39「リチウムイオン電池とノーベル賞」の補記4も参照)。

| ◆ | ソニーの電池研究は、もともと自動車用電池に始まった(1960年代) | ||

| ◆ | リチウムイオン電池が発明されると、世界に先駆けてそれを商品化した(1991年)。リチウムイオン電池は携帯用機器の電池として広まった。 | ||

| ◆ | 1992年、ソニーは日産自動車と提携し、EV(電気自動車)用リチウムイオン電池の共同開発を始めた。1990年代後半に日産自動車はその電池を搭載したEVを発売した。 | ||

| ◆ | 出井社長時代(1995-2003)に自動車用電池から撤退した(記事に撤退時期は書いていないが、1990年代末のはず)。携帯用電池のビジネスは継続。 | ||

| ◆ | 自動車用電池への再参入を表明(2009年) | ||

| ◆ | 自動車用電池への再参入を発表(2011年)。この時は、2010年代半ばを目処に参入、とした。 | ||

| ◆ | 電池ビジネスそのものの売却を検討開始(2012年末~2013年初)。 | ||

| ◆ | 電池ビジネスの売却を撤回。自社で育成することを決断(2013年末)。 |

この経緯をみると、ソニーの電池ビジネスは長い目でみると「大きくぶれている」ことが分かります。トップが変わるたびに方針が変わる。

| ◆ | 盛田社長・岩間社長・大賀社長時代(1971-1995)

| |||||

| ◆ | 出井社長時代(1995-2000)

| |||||

| ◆ | 安藤・中鉢・ストリンガー社長時代(2000-2012)

| |||||

| ◆ | 平井社長時代(2012-)

|

というぶれようです。「電池」がソニーにとってどう位置づけられているのかが見えません。2013年の「電池ビジネスの売却検討と、その撤回」も、収益の悪い事業を売却しようとしたが、アベノミクスによる円安効果で採算が向上したから撤回したのでは、と疑ってしまします。

| |||

|

ソニーエナジー・デバイス社製のリチウムイオン電池。ソニーのコーポレートサイトより。

| |||

小型・大容量・低価格・安全な2次電池は、移動体(ウェアラブル機器、モバイル機器、電気自動車)に必須です。ソニーが今後ウェアラブル機器のビジネスを広げたいのなら、自社に電池ビジネスを残すというのは正しい決断だと思います。ウェアラブル機器・モバイル機器の最大の問題点は電池の持続時間だからです。また今後ソニーがEV(電気自動車)に参入するなら、電池技術はますます必須ということになります。EVのボディーは今や新興国の自動車会社にも作れるし、モーターやインバーターはかなり成熟した技術です。大きなブレークスルーがあるとしたら2次電池しかないはずです。

シンプルなメッセージ

最初に引用した新聞記事に戻ります。ここで西美緒氏と日経・多部田記者が言いたかったのは、大変にシンプルなメッセージです。それは

| 長期的視野に立った研究・開発の重要性 |

です。西氏は「それがソニー再生に必要」と言いたいのでしょう。2013年の「電池ビジネス売却検討の報道」に、西氏は驚愕したと思います。

全く新しい「製品」や「サービス」の創出には、

| アイデア、企画力、発想力 |

が必要です。ソニーのビジネスで言うと、映画やゲーム機が典型でしょう。(テープ再生式の)初代ウォークマンも「アイデア、企画力、発想力」のたまものです。初代ウォークマンに新技術はほとんどありません(唯一の新技術はステレオ・ミニジャック)。類似製品が世界各国で製品化されたことでも分かるように、オーディオ機器を開発している電機会社なら作れる製品です。しかしソニー以前には録音ができないテープレコーダーなど誰も作ろうとはしなかった。

一方、「アイデア、企画力、発想力」だけではどうにもならない分野があります。物理現象・化学現象・生物を相手にする場合です。これらを一括して「自然現象」と呼ぶとすると、

| 思い通りにならない自然現象と付き合い、ノウハウを蓄積し、現象を手の内でコントロールするまでになる。そのためには長期的視野での研究・開発が必要 |

です。その典型が2次電池です。

あたりまえのことですが、このあたりまえのことを「筋を通して」貫くのが難しい。そのことを心底理解できる人も多くはない。それはソニーの電池ビジネスだけではなく、産業界で全体に言えることだと思います。

引用した新聞記事では「長期的視野の研究・開発」と同時に「モルモット精神」という言葉がメッセージになっています。そこにも、西美緒氏と日経・多部田記者の「思い」が詰まっている感じがします。

ソニーのDNAとブランド戦略

モルモット精神とは、平たく言うと「人がやらないことを、先頭を切ってやる」ということだと思います。この「人のやらないことをやる」というのは、現在のソニーの平井社長が(再び)ソニー全社に言っていることです。それが「ソニーのDNA」であると・・・・・・。

その「ソニーのDNA」の重要性は、ソニーのブランド戦略とその変遷にも現れていると、日経の多部田記者は別の記事に書いていました。最後にその記事を引用しておきます。

|

| コロンビアレディーとは、ソニー・ピクチャーズ・エンタテイメント制作する映画(コロンビア映画)のオープニングに現れる、トーチをかざす女性。 |

| 補記1:イメージセンサー |

スマートフォンやデジタルカメラ、ビデオカメラに搭載されている撮像素子「イメージセンサー」では、ソニーが世界トップです。この素子は、以前はCCD(電荷結合素子)方式でしたが、現在はCMOS(相補性金属酸化物半導体)方式になってます。ソニーのイメージセンサー開発の経緯も「モルモット精神」という感じがします。日経産業新聞の記事を引用します。

|

注目すべきはイメージセンサーというビジネスにおいて、

| ソニーはCCDで成功し、かつ、それとは全く異質な後継技術であるCMOSでも成功している |

ということです。これは非常に難しいことだと思います。トリニトロン・ブラウン管テレビ(しかも平面)で成功したから、液晶に出遅れた。リチウムイオン電池においても丸型で成功したから、角型(携帯、スマホで主流)に出遅れた・・・・・・。

ビジネスにおいては「成功は失敗の母」です。なぜそうなるかというと、「成功しているから、次世代のビジネスチャンスを漫然と見送った」というのではないと思います。それもあるかもしれないが、もっと根幹の理由は、

| 成功しているからこそ、その成功を自己否定するような、しかもリスクだらけの次世代ビジネスを進めようとするのは事業責任者やトップが反対するから |

です。西美緒氏は、ソニーが角型リチウムイオン電池に出遅れたのは「丸型で儲かっているのだから、あえてリスクをとる必要はないという、当時の事業部長の反対」だと、ある講演で語っています。

ソニーのイメージセンサーは「成功は失敗の母」という、ビジネスにありがちなパターンから免れていることに着目すべきだと思います。

| 補記2:ソニーが電池ビジネスから撤退 |

ソニーは2016年7月28日、リチウムイオン電池から撤退を発表しました。これについては、No.188「リチウムイオン電池からの撤退」を参照ください。

(2016.9.30)

2014-03-21 19:51

nice!(0)

トラックバック(0)