No.10 - バーバー:ヴァイオリン協奏曲 [音楽]

No.9 で書いたコルンゴルトのヴァイオリン協奏曲のほかに、もう一曲、アメリカ音楽としてのヴァイオリン協奏曲で絶対に忘れられない曲があります。サミュエル・バーバー(1910 - 1981)のヴァイオリン協奏曲 作品14(1939)です。

コルンゴルトはウィーンで育ち、ユダヤ人であったためにアメリカに移住したわけですが、サミュエル・バーバーはペンシルベニア州生まれの、いわば「生粋の」アメリカ人です。

第1楽章 Allegro から、第2楽章 Andante へ

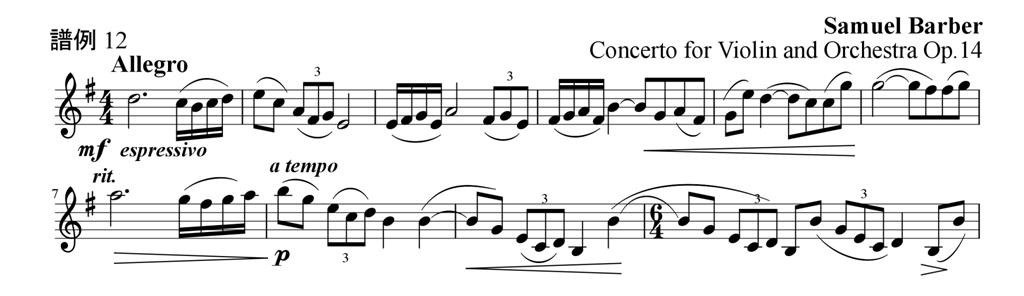

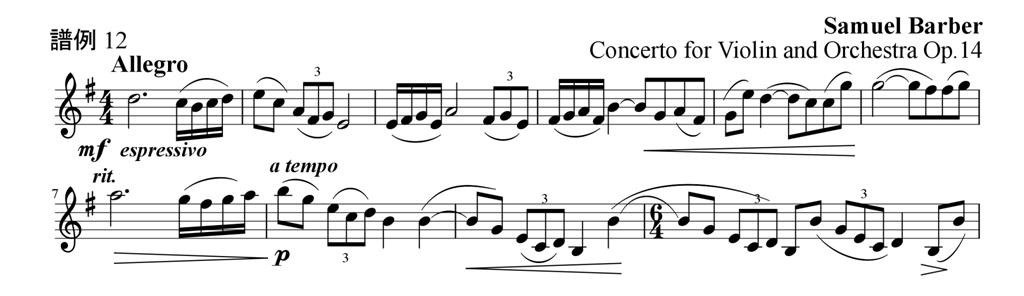

この曲の第1楽章は、前奏なしで独奏ヴァイオリンがいきなり奏でる第1主題(譜例 12)で始まります。これは大変に優美で叙情的な旋律です。Allegroという速度指定ですが、モデラートという感じで、速いという感じはしません。むしろゆったりと流れる曲想です。譜例12には冒頭の10小節だけを掲げましたが、そのあとの17小節も主題の延長が続き、ようやく短い第2主題に入ります。譜例12は第1楽章を支配していて、この主題がさまざまに処理され展開されて楽章が進んでいきます。

この曲の第1楽章は、前奏なしで独奏ヴァイオリンがいきなり奏でる第1主題(譜例 12)で始まります。これは大変に優美で叙情的な旋律です。Allegroという速度指定ですが、モデラートという感じで、速いという感じはしません。むしろゆったりと流れる曲想です。譜例12には冒頭の10小節だけを掲げましたが、そのあとの17小節も主題の延長が続き、ようやく短い第2主題に入ります。譜例12は第1楽章を支配していて、この主題がさまざまに処理され展開されて楽章が進んでいきます。

第2楽章は弦楽器の短い序奏のあと、オーボエがゆっくりと譜例13の長い旋律を奏でます。それが弦楽器に引き継がれ、変奏され、管楽器も加わり、そのあとにようやく独奏ヴァイオリンが入ってきます。このあたりの展開は何となくラフマニノフを思い出しますね。ピアノ協奏曲第2番の第2楽章や、交響曲第2番の第3楽章の雰囲気です。また譜例13はバーバーの有名な「弦楽のためのアダージョ」(バーバー自身の弦楽4重奏曲の第2楽章の編曲)に感じが似ています。「弦楽のためのアダージョ」は短調ですが、こちらはその長調版というわけです。

第1楽章、第2楽章を通じて、大変に叙情的で、19世紀後半の音楽に通じるものを感じます。メンデルスゾーンを意識して書かれているのかもしれません。

ヒラリー・ハーン

ジャケット写真を掲げたのは、ヒラリー・ハーン(1979 - )が演奏するこのコンチェルトのCDです。彼女はサミュエル・バーバーの学校での後輩にあたります。つまりバーバーはフィラデルフィアのカーティス音楽院を1934年に卒業していますが、ヒラリー・ハーンは同音楽院に1990年から1999年まで在籍していました。彼女はこのCDのセルフ・ライナーノートにも書いているように、バーバーの後輩であることを強く意識しています。しかもこの曲が録音されたのは1999年で、彼女は19才、カーティス音楽院卒業の年です。この演奏はその彼女の意気込みというか、音楽院から離れるのを機にバーバーの後輩としてこの曲の決定版演奏をする、というような思いが伝わってきます。

まず曲づくりが非常に巧みです。曲全体の譜面を細部まで読み込み、曲の流れを解読し、そこに込められた作者の思いを想像し、細部のフレージングとヴァイオリンの歌わせ方を決めていく・・・。その神経が隅々まで行き届いています。

まず曲づくりが非常に巧みです。曲全体の譜面を細部まで読み込み、曲の流れを解読し、そこに込められた作者の思いを想像し、細部のフレージングとヴァイオリンの歌わせ方を決めていく・・・。その神経が隅々まで行き届いています。

曲の表情の付けかたは決して起伏の激しいものではありません。むしろ抑制がきいています。大袈裟なフレージングはないし、ポルタメントもあまりない。ただ、流れが非常に自然です。その自然な流れの中から「歌」を取り出し、譜面から「音楽」を引き出している。自然さがもつ力強さがあります。

この曲の第2楽章は Andante の緩叙楽章です。演奏技術的に難しい所は何もありません。こういった楽章をうまく聞かせられるかどうかは、ヴァイオリニストの曲の解釈力、曲作りの力量の勝負です。最初のオーボエでの主題提示とオーケストラによるフォローが終わった後、独奏ヴァイオリンの演奏が始まります。それが変転を重ねた後、主題(譜例13)を独奏ヴァイオリンが再現し終わるまでに約3分間の時間がありますが、この3分間のヒラリーの演奏などは圧巻です。1音1音が勝負で、ゆるがせにできない。その張りつめた雰囲気が伝わってきます。

第1楽章・第2楽章を通して、譜面から「歌」を最大限に引き出していて、その聞こえてくる音楽が聴く者の共感を呼ぶのだと思います。それはヴァイオリン音楽がモーツァルトの時代からもっていた最良の特質の一つです。

ということで、この曲はヒラリーの演奏とあいまって、作曲された1939年の、その50年前の1889年に作られたとしても全くおかしくない曲です。第2楽章までは・・・。

第3楽章 Presto in moto, perpetuo

ところが第3楽章で曲のムードは全く一変します。第3楽章は無窮動曲(常動曲)です、独奏ヴァイオリンが3連符の連続をプレストで、ほとんど休みなく演奏します。譜例14はその最初の部分です。しかもこの楽章は調性が曖昧です。小節ごとにみると調性があるのですが、全体としての統一された調性は感じられません。

サミュエル・バーバーはこの第3楽章で、伝統的な音楽の重要な要素をほとんど取っ払ってしまいました。まずリズムを無くしました。無窮動曲なのでリズムと言えるほどのものはありません。旋律や歌も排除しました。調性も曖昧にしています。しかしこれだけ「排除」しても、なおかつまぎれもないヴァイオリン音楽、第1・第2楽章とは全く違った形でのヴァイオリン音楽なのです。

ヒラリーの演奏も作曲家の意図を察知したかように、無表情ともいえるぐらいに抑揚を排除し、正確なテンポでこの終楽章を弾き切ります。圧倒的なスピードで駆け抜けるそのテクニックは大したものだと思います。

バーバーはこの協奏曲で「対比」の効果を狙ったのだと思います。第1・第2楽章とは全く異質な感じの第3楽章を最後に配置することによって、特徴を際だたせるわけです。

この構成は、芸術としてのジャンルは違うけれど、日本画によくある手法と似ていますね。安土桃山時代以降の日本画によくあります。たとえば、6月の新緑の頃の日本庭園を描くとします。新緑に萌える木々や美しい花を中景に描いたあと、近景にあえて松の老木を描く。それもクローズアップの手法で幹だけを描く。近景との対比で中景を際だたせるわけです。そういえば19世紀後半の西洋絵画にこういった日本画の手法に影響された絵画やポスターがあるのが思い起こされます。

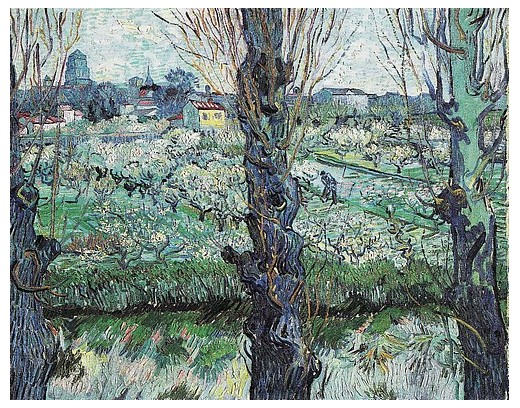

ちょっと脇道にそれますが、下の図はミュンヘンのノイエ・ピナコテークにあるゴッホの「アルルの風景」と題された絵で、近景と中景・遠景の対比が鮮明です。近景の葉を落とした3本のポプラの幹は、それが無くても絵画として十分に成立します。そういった感じの風景画をゴッホはたくさん描いています。また右端の1本だけでも、構図としてはアリだと思います。しかしこの絵は3本のポプラの幹のクローズアップがある。しかも画面中央にドカンとある。こうなると「風景を遮られている」という印象が鮮明で、画家の何らかの「絶望」とか「諦め」を表現してるのでしょう。こういった「異質さの対比」は、どちらに重点を置くかによって印象がガラッと変わってきます。

そしてこの絵 からの連想ですが、もしこの「アルルの風景」と同じ実風景をテレビのビデオカメラで撮影するとしたらどうでしょうか。たとえばポプラの幹の間にカメラを設置し、最初にズームで遠景の家並みに寄った絵を撮る。そこから徐々に引いていって果樹園の様子を映す。さらにどんどん引いてくと、カメラのすぐそばにあるポプラの幹が見え出し、最後はゴッホの絵のようになる・・・・・・。

サミュエル・バーバーのヴァイオリン協奏曲は、ビデオ映像に例えるとそんな感じを受けるのですね。

絵画は「一瞥」して鑑賞するものですが、音楽は絵画と違って「時間芸術」です。音楽を聞くときに私たちは、これから来るであろう音をなんとなく予感し、また過ぎ去った音を回顧しつつ、その瞬間・瞬間に耳を傾けています。この連続型が「聴く」という行為です。バーバーのヴァイオリン協奏曲の第3楽章の3分30秒間を聞き終わった時に私たちが感じるのは、これもまたヴァイオリン音楽なのだという「音楽の幅広さ」に対する驚きと、それと同時に回顧的に思い起こされる第1・第2楽章という20分間の別世界、第3楽章とは全く違う、美しい旋律・朗々とした歌・調性感覚に満ち溢れた世界なのです。

コルンゴルトはウィーンで育ち、ユダヤ人であったためにアメリカに移住したわけですが、サミュエル・バーバーはペンシルベニア州生まれの、いわば「生粋の」アメリカ人です。

第1楽章 Allegro から、第2楽章 Andante へ

この曲の第1楽章は、前奏なしで独奏ヴァイオリンがいきなり奏でる第1主題(譜例 12)で始まります。これは大変に優美で叙情的な旋律です。Allegroという速度指定ですが、モデラートという感じで、速いという感じはしません。むしろゆったりと流れる曲想です。譜例12には冒頭の10小節だけを掲げましたが、そのあとの17小節も主題の延長が続き、ようやく短い第2主題に入ります。譜例12は第1楽章を支配していて、この主題がさまざまに処理され展開されて楽章が進んでいきます。

この曲の第1楽章は、前奏なしで独奏ヴァイオリンがいきなり奏でる第1主題(譜例 12)で始まります。これは大変に優美で叙情的な旋律です。Allegroという速度指定ですが、モデラートという感じで、速いという感じはしません。むしろゆったりと流れる曲想です。譜例12には冒頭の10小節だけを掲げましたが、そのあとの17小節も主題の延長が続き、ようやく短い第2主題に入ります。譜例12は第1楽章を支配していて、この主題がさまざまに処理され展開されて楽章が進んでいきます。

第2楽章は弦楽器の短い序奏のあと、オーボエがゆっくりと譜例13の長い旋律を奏でます。それが弦楽器に引き継がれ、変奏され、管楽器も加わり、そのあとにようやく独奏ヴァイオリンが入ってきます。このあたりの展開は何となくラフマニノフを思い出しますね。ピアノ協奏曲第2番の第2楽章や、交響曲第2番の第3楽章の雰囲気です。また譜例13はバーバーの有名な「弦楽のためのアダージョ」(バーバー自身の弦楽4重奏曲の第2楽章の編曲)に感じが似ています。「弦楽のためのアダージョ」は短調ですが、こちらはその長調版というわけです。

第1楽章、第2楽章を通じて、大変に叙情的で、19世紀後半の音楽に通じるものを感じます。メンデルスゾーンを意識して書かれているのかもしれません。

ヒラリー・ハーン

ジャケット写真を掲げたのは、ヒラリー・ハーン(1979 - )が演奏するこのコンチェルトのCDです。彼女はサミュエル・バーバーの学校での後輩にあたります。つまりバーバーはフィラデルフィアのカーティス音楽院を1934年に卒業していますが、ヒラリー・ハーンは同音楽院に1990年から1999年まで在籍していました。彼女はこのCDのセルフ・ライナーノートにも書いているように、バーバーの後輩であることを強く意識しています。しかもこの曲が録音されたのは1999年で、彼女は19才、カーティス音楽院卒業の年です。この演奏はその彼女の意気込みというか、音楽院から離れるのを機にバーバーの後輩としてこの曲の決定版演奏をする、というような思いが伝わってきます。

まず曲づくりが非常に巧みです。曲全体の譜面を細部まで読み込み、曲の流れを解読し、そこに込められた作者の思いを想像し、細部のフレージングとヴァイオリンの歌わせ方を決めていく・・・。その神経が隅々まで行き届いています。

まず曲づくりが非常に巧みです。曲全体の譜面を細部まで読み込み、曲の流れを解読し、そこに込められた作者の思いを想像し、細部のフレージングとヴァイオリンの歌わせ方を決めていく・・・。その神経が隅々まで行き届いています。曲の表情の付けかたは決して起伏の激しいものではありません。むしろ抑制がきいています。大袈裟なフレージングはないし、ポルタメントもあまりない。ただ、流れが非常に自然です。その自然な流れの中から「歌」を取り出し、譜面から「音楽」を引き出している。自然さがもつ力強さがあります。

この曲の第2楽章は Andante の緩叙楽章です。演奏技術的に難しい所は何もありません。こういった楽章をうまく聞かせられるかどうかは、ヴァイオリニストの曲の解釈力、曲作りの力量の勝負です。最初のオーボエでの主題提示とオーケストラによるフォローが終わった後、独奏ヴァイオリンの演奏が始まります。それが変転を重ねた後、主題(譜例13)を独奏ヴァイオリンが再現し終わるまでに約3分間の時間がありますが、この3分間のヒラリーの演奏などは圧巻です。1音1音が勝負で、ゆるがせにできない。その張りつめた雰囲気が伝わってきます。

第1楽章・第2楽章を通して、譜面から「歌」を最大限に引き出していて、その聞こえてくる音楽が聴く者の共感を呼ぶのだと思います。それはヴァイオリン音楽がモーツァルトの時代からもっていた最良の特質の一つです。

ということで、この曲はヒラリーの演奏とあいまって、作曲された1939年の、その50年前の1889年に作られたとしても全くおかしくない曲です。第2楽章までは・・・。

第3楽章 Presto in moto, perpetuo

ところが第3楽章で曲のムードは全く一変します。第3楽章は無窮動曲(常動曲)です、独奏ヴァイオリンが3連符の連続をプレストで、ほとんど休みなく演奏します。譜例14はその最初の部分です。しかもこの楽章は調性が曖昧です。小節ごとにみると調性があるのですが、全体としての統一された調性は感じられません。

サミュエル・バーバーはこの第3楽章で、伝統的な音楽の重要な要素をほとんど取っ払ってしまいました。まずリズムを無くしました。無窮動曲なのでリズムと言えるほどのものはありません。旋律や歌も排除しました。調性も曖昧にしています。しかしこれだけ「排除」しても、なおかつまぎれもないヴァイオリン音楽、第1・第2楽章とは全く違った形でのヴァイオリン音楽なのです。

ヒラリーの演奏も作曲家の意図を察知したかように、無表情ともいえるぐらいに抑揚を排除し、正確なテンポでこの終楽章を弾き切ります。圧倒的なスピードで駆け抜けるそのテクニックは大したものだと思います。

バーバーはこの協奏曲で「対比」の効果を狙ったのだと思います。第1・第2楽章とは全く異質な感じの第3楽章を最後に配置することによって、特徴を際だたせるわけです。

この構成は、芸術としてのジャンルは違うけれど、日本画によくある手法と似ていますね。安土桃山時代以降の日本画によくあります。たとえば、6月の新緑の頃の日本庭園を描くとします。新緑に萌える木々や美しい花を中景に描いたあと、近景にあえて松の老木を描く。それもクローズアップの手法で幹だけを描く。近景との対比で中景を際だたせるわけです。そういえば19世紀後半の西洋絵画にこういった日本画の手法に影響された絵画やポスターがあるのが思い起こされます。

ちょっと脇道にそれますが、下の図はミュンヘンのノイエ・ピナコテークにあるゴッホの「アルルの風景」と題された絵で、近景と中景・遠景の対比が鮮明です。近景の葉を落とした3本のポプラの幹は、それが無くても絵画として十分に成立します。そういった感じの風景画をゴッホはたくさん描いています。また右端の1本だけでも、構図としてはアリだと思います。しかしこの絵は3本のポプラの幹のクローズアップがある。しかも画面中央にドカンとある。こうなると「風景を遮られている」という印象が鮮明で、画家の何らかの「絶望」とか「諦め」を表現してるのでしょう。こういった「異質さの対比」は、どちらに重点を置くかによって印象がガラッと変わってきます。

|

サミュエル・バーバーのヴァイオリン協奏曲は、ビデオ映像に例えるとそんな感じを受けるのですね。

絵画は「一瞥」して鑑賞するものですが、音楽は絵画と違って「時間芸術」です。音楽を聞くときに私たちは、これから来るであろう音をなんとなく予感し、また過ぎ去った音を回顧しつつ、その瞬間・瞬間に耳を傾けています。この連続型が「聴く」という行為です。バーバーのヴァイオリン協奏曲の第3楽章の3分30秒間を聞き終わった時に私たちが感じるのは、これもまたヴァイオリン音楽なのだという「音楽の幅広さ」に対する驚きと、それと同時に回顧的に思い起こされる第1・第2楽章という20分間の別世界、第3楽章とは全く違う、美しい旋律・朗々とした歌・調性感覚に満ち溢れた世界なのです。

2010-10-09 13:56

nice!(0)

トラックバック(0)